前 言

量子化学,通俗地说,就是量子力学在化学中的应用。

量子化学最核心的问题之一,就是求解原子、分子的薛定谔方程。

众所周知,多体问题,特别是量子多体问题是很难精确求解的。

为了求解(电子的)薛定谔方程或者狄拉克方程所引入的种种近似方法,可以统称为量子化学方法。

吾生也晚,进入量子化学这一领域更晚。

从2007年至今习学12载,也未窥得量子化学的门径。

在编写量子化学程序之余,除了阅读文献,我更喜欢读科学家传记。

每每在我遇到困难的时候,激励我前进的除了身边的亲人、师友,也得益于量子化学领域的诸多先贤为我所树立的榜样。

这些量子化学家的传记并不常见,一般只出现在庆祝他们生日而出的专辑FESTSCHRIFT(这可能是我最早认识的几个德语单词之一)中。

除了这些传记,如果在开会时遇到这些“大牛”的学生或同事,我也一定会厚着脸皮上去自我介绍,旁敲侧击得到一些二手“八卦”。

如果有幸见到“大牛”本尊,我会完全忘记社交恐惧,当面请教问题并合影留念。

日积月累,我看过的传记也有近百篇,“学术八卦”也与日俱增,总想着有天将之形成文字。

在国内,量子化学,尤其是量子化学理论方法的发展,随着唐敖庆、孙家钟、江元生等先生的谢世,也如明日黄花,逐渐失去了其应有的地位和吸引力。

当然,一方面也是由于在人人头顶Nature、Science的年代,J.

Chem.

Phys.那不到3.0的影响因子,也让不少量子化学工作者在化学同行面前“抬不起头”。

目前,仅有山东大学、南京大学、厦门大学等少数几个大学仍有课题组在勉力维持,干坐吃力不讨好的冷板凳。

有鉴于此,我希望能用通俗的文字介绍一些量子化学家的生平事迹,并将他们的主要贡献结合当下的研究热点进行简要的介绍。

对于那些获得过Nobel奖的量子化学家,他们的事迹早就被大家口耳相传,相关的传记也汗牛充栋。

我这个系列所介绍的量子化学家们,只包括那些不太为人所知,但对量子化学理论的发展却起到举足轻重,甚至超过Nobel奖获得者的“无冕之王”。

我希望这些文字可以吸引更多不明方向的年轻人投身到量子化学这个极富魅力的领域,让已经投身量子化学领域的人更加热爱自己的领域。

我才疏学浅,文中所述难免挂一漏万,如有讹误还望方家指正。

“为学无间断,如流水行云,日进而不已也”,和所有奋斗在量子化学方法开发一线的同行共勉。

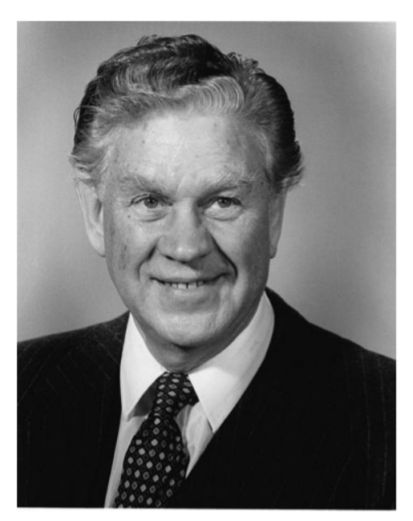

Per-Olov Löwdin

(1) 生平

Per-Olov

Löwdin (1916.10.28-2000.10.06)

2016年6月26日到2016年7月1日,在Uppsala举行了第8届MQM (Molecular

Quantum

Mechanics) 会议。

每一届MQM会议都有对举办国家的著名量子化学家致敬的环节,即在学术报告中插入对去世的、或仍健在的著名理论化学家的生平、学术贡献的介绍。

在这次MQM上,除了致敬Björn

O. Roos等几位量子化学外,会议着重致敬了量子化学的开创者之一Per-Olov

Löwdin教授,2016年恰好是Löwdin教授诞辰100周年。

Löwdin教授的学生Erkki

Brändas介绍了Löwdin教授的生平和学术贡献,他的报告随后以《Per-Olov

Löwdin-father of quantum chemistry》的题目发表在2017年的Molecular

Physics 杂志上。

本文的大部分内容也取材于这篇纪念文章。

Per-Olov

Löwdin于1916年生于Uppsala,

他的父亲是一位音乐家。

1935年,他进入Uppsala大学数学物理专业学习。

在1939年,他曾用瑞典语发表了一篇关于洛伦兹变换的狭义相对论的论文。

1942年,在licentiate(相当于硕士)答辩后,他的博士学业由于二战的爆发而被迫推迟。

和所有当时的瑞典年轻人一样,他在部队服役。

二战结束后,在继续他的博士学业之前,他曾前往苏黎世,在刚刚获得诺贝尔物理学奖的Wolfgang

Pauli组进行了6个月的访问。

(Wolfgang

Pauli 于1958年曾到访Uppsala,问Per-Olov

Löwdin是如何找到永久位置的,Per-Olov回答说,他走的是化学口。

)随后他回到Uppsala,在Ivar

Waller教授课题组从事固体物理方面的研究。

1948年,他进行了博士答辩,他的论文题目是《A

Theoretical Investigation into Some Properties of Ionic Crystals. A

Quantum Mechanical Treatment of the Cohesive Energy, the Interionic

Distance, the Elastic Constants, and the Compression at High

Pressures with Numerical Applications to some Alkali Halides》。

从1948年到1960年,他先后在Uppsala大学担任理论物理方向的助理教授、副教授。

其中从1950年到1960年,他每年中都有半年时间在美国著名高校访问,其中包括Duke

University、 University of Chicago、 MIT等多所当时的“理论化学中心”。

也是在这段时间,他和John

Slater等美国教授建立了深厚的友谊和合作关系。

1960年,他开始在Uppsala大学担任Professor

of Quantum Chemistry,并且是Head

of the Department of Quantum

Chemistry,直到1983年退休。

与此同时(1960年),他在佛罗里达大学建立了另一个理论化学中心Quantum

Theory Project, 并担任教授、主要负责人一直到2000年去世。

1964年,他主办了不定期期刊Advances

in Quantum Chemistry. 1967年他又创办了著名的量子化学期刊International

Journal of Quantum

Chemistry(IJQC)。

在90年代以前,IJQC是最富盛名的理论化学期刊。

同时,他也是著名的International

Academy of Quantum Molecular Science,

IAQMS的5位主要发起人之一。

全世界的理论化学家都以成为该学会的会员作为最高荣誉。

由他发起的瑞典的summer

school,以及Sanibel

Island的winter

school更是为全世界培养了数以千计的几代理论化学人才。

而他自己的婚姻,也是源自1958年在Vålådalen举办的为期一个多月的暑期学校。

暑期学校营地主人的女儿,Karin

Elmsäter,1960年成为了他的终身伴侣。

他们育有一儿一女,Per

Erik Assar Löwdin和Anna

Karin Charlotta Löwdin。

他的儿女似乎都没有从事科研相关的工作。

Per-Olov Löwdin和中国最能说的上关系的,可能就是“隔空”推荐唐敖庆先生为IAQMS的会员。

他也曾担任过Chinese

Journal of Molecular

Science的编委。

之前还听说中科院大学的黄明宝先生于1979到1984年曾在Löwdin课题组学习。

由于年代久远,我并没有找到黄先生当年的博士论文。

不过黄先生似乎并没有和Löwdin合作在期刊发表过文章。

但是唐敖庆、孙家钟、黄明宝先生都曾是IJQC杂志的编委或顾问编委。

有趣的是,我无意中找到一篇1983年黄明宝先生和潘道暟先生合作的文章,通讯地址是Uppsala大学量子化学部。

潘先生当时已经是61岁了,猜测应该是在瑞典访学。

(而从英文署名我才知道高等教育出版社出版的《物质结构》把潘先生的名字错写成了潘道皑)。

这篇工作可能是改革开放后,中国学者和当时世界量子化学中心最早的几次接触之一吧。