本文是北京师范大学经管学院副教授、赵向阳博士在“中国管理50人论坛”(2019年9月21日,兰州大学管理学院)的演讲内容。欢迎各位朋友批评指正。

致谢:本文的初稿曾经得到了以下老师和朋友的建设性反馈意见,在此表示衷心感谢(按照给予反馈的时间顺序排列):王方华、田涛、韩巍、曾宪聚、蔡玉麟、程颖、曲宁、宋澄宇、尚路、沈越、陈春花等。

【演讲提纲】

1.为什么由我来讲这个主题?

2.我们从英美所学到的经验和教训,及其转型的必要性

3.德国和日本的历史相似性

4.中国与德日之间的相似性使得学习和借鉴成为可能

5.德日的哪些经验值得我们学习?重点谈价值观和人才观等十个方面

6.中国管理学研究的三个转向

7.结束语

为什么由我来讲这个主题?

我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。

1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。

2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。

所以,多多少少,我对这两个国家有一些具体感性的认知,对他们的文化和价值观比较认同。

我们从英美所学到的经验和教训,

以及转型的必要性

新中国成立七十年的历史,到目前为止可以简单地分为两个阶段。从1949年到1978年,我们以苏联为师,全面实行计划经济,国有企业一统天下,奠定了基本的工业基础,但是,人民生活水平低下;从1979年到2018年,以英美为师,全面学习和建立市场经济,把“科学技术是第一生产力”,在引进消化吸收外国一切先进技术的基础上,中国建立了全世界上门类最全的工业体系,成为了“世界工厂”。在这个过程中,我们同时也学会了创新,建立起了对知识产权的尊重和保护。

但是,在过去二十年里,尤其是2008年之后,四万亿刺激经济计划出台之后,中国逐渐也走上了与美国类似的道路,经济上脱实入虚,主要依靠房地产、金融业、互联网和服务业等发展。制造业在赚快钱、赚轻松钱、一切向钱看的压力下,日益变成了非常苦逼的行业。最近几年,我国重提振兴制造业,非常及时和英明,为时不晚。在美国出现了二十年的产业断代现象(请参考曹德旺9月15日在CCTV《对话》节目),在中国还没有大面积出现。

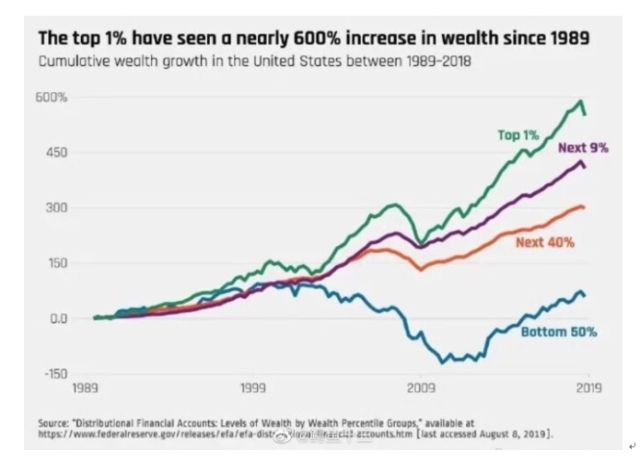

英美模式最大的弊端是什么呢?就是“政府-企业-社会”非常不平衡,社会贫富分化过于严重。

特别是,美国的大科技公司和大金融公司利用技术和金钱的结盟,几乎完全绑架了社会的发展。他们枉顾金字塔底部的60%人的利益,把制造业外包到全球成本最低的地方(这对于发展中国家来说当然是一大福音),造成了国内制造业的空心化,使得中产阶层收入停滞、底层失业率飙升,白人的自杀率飙升到很高的水平,社会族群和民意撕裂,造成了类似特朗普这样的人的上台,这也是中美贸易战的大背景。

图1:1989-2018年美国人累计财富增长分布

明兹伯格认为,“1989年当东欧的共产主义政权开始崩溃时,西方的政论家们开始宣告:‘资本主义已经胜利!’其实他们错了,大错特错。相对来讲,其实是‘平衡’在1989年取得胜利。当东欧国家过于将权力集中于公共部门,而严重偏离平衡的时候,西方一些成功的国家却在公共、私营和社群部分之间维持了足够的平衡。但是,现在这些国家也不受限制地滑向了非平衡(《社会再平衡》,明兹伯格,东方出版社,2015)。”特别是美国,1989年之后,从市场经济变成了一个公司化的世界。

不仅仅宏观的“公共-企业-社会领域”大三角发生倾斜,而且微观的企业经营中的核心利益相关者小三角“股东-客户-员工”之间的关系也发生了严重失调。从1997年开始,美国公司把弗里德曼的“股东利益至上”奉为金科玉律,造成了股东和经理层与员工和工会之间严重的对立和撕裂。

中美贸易战开始之后,西方的工商企业界开始了集体反思和觉醒。最典型的风向标就是2019年8月19日,由181名首席执行官或者相关负责人所参加的美国企业家圆桌会议BRT发出了全新的声明,并历史性地将企业的宗旨重新定义为“为客户提供价值;投资员工;为股东创造长期价值;服务于所有的美国人”。但是,利益捆绑和路径依赖,必然使得再平衡之路困难重重,任重道远。

图2:2019年8月19日,美国商业圆桌论坛

在此情境下,我们越来越清楚地看明白了,因为政治制度、国家文化、发展阶段、发展路径等之间的巨大差异,英美模式越来越不适合作为中国学习的“好榜样”。而以强大的制造业为基础,社会发展更加平衡的德日才是中国的同路人。

在接下来的三十年里,我们应该坚定地转向与德日同行,早日实现中华民族的伟大复兴,成为与美国并驾齐驱的强国。

为什么要转向与德日同行?我需要首先从逻辑上证明这一点。简单地讲,是因为中国和德日之间有更多的相似性,这种相似性使得学习和借鉴更容易获得成功(具体相似性,请参考下面的详细论述)。为什么有相似性就能从大概率上保证变革成功,而非相似性就不能呢?

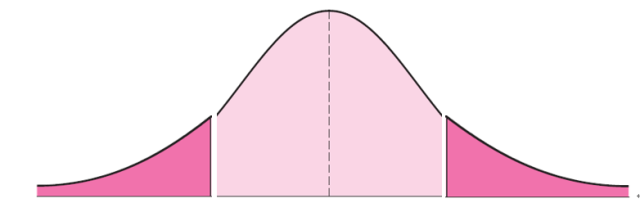

研究跨文化管理的人都知道,文化就像一个正态分布,一个社会或者组织的主流文化价值观分布在正态分布的一个标准差之内。而当引入一种异质的新文化时,希望触发某种社会变革或者组织变革的时候,如果新文化与传统文化在某种程度上是匹配的,也就是落在正态分布的主体范围内时,一般来说,变革会比较顺利,效果会比较好。而当新文化与传统文化不匹配的时候,又可能有两种情况。第一种情况是产生严重冲突,变革陷入困境甚至倒退(正态分布的左边);第二种情况是,变革一开始产生了比较严重地冲突,但是,逐渐地吸收了两者的优势,很快地形成了一种复合型的新文化,最后变革成功,产生了超乎寻常的好结果(正态分布的右边)。全盘抄袭英美模式,在中国绝无可能,而借鉴德日模式,则有很大的空间。通过借鉴德日模式,走具有中国特色的社会主义发展道路,我认为这将是一个无法绕过去的历史阶段。

图3:新文化与旧文化之间的匹配关系影响变革效果

德国和日本的历史相似性

德国和日本这两个国家之间存在许多惊人的历史相似性。相比西班牙、葡萄牙、荷兰和英国等,德国和日本都是后发国家,和中国一样是后发国家。

1871年,普法战争结束,德国统一,德意志帝国在法国的凡尔赛宫诞生。在此之前,今日德国这片土地上有神圣罗马帝国300多个邦联,一盘散沙。诗人歌德曾经苦苦地追问,“德意志,你在哪里?”。由于德国位于中欧走廊,所以,这片土地经常是大英帝国、沙皇俄国、法兰西帝国和奥匈帝国交战的地方。德国人对统一的渴望,一直是18、19世纪德国历史中最重大的主旋律。

1853年,美国海军将领马修·佩里,带领四艘黑船抵达日本横滨,以炮舰相逼日本开国通商,签订了《日美亲善条约》,史称“黑船事件”。十年以后,闭关锁国的幕府时代结束。1868年明治维新开始,日本开始走上了变法图强之路。

特别值得一提的是,1871年,日本派出了规格非常高的岩仓使节团,一百多个政府高官周游世界列国一年多时间,考察西方发达国家的崛起之路,为日本寻找国富民强的良药。当他们来到刚刚统一的德国时,发现德国工商业非常繁荣,因此,认定自己找到了后发国家强大起来的秘密,那就是依靠国家的力量来发展工商业,而不是依靠亚当·斯密所推崇的“看不见的手”。所以,不同于英美所代表的自由市场经济,德国和日本一开始就选择了一条不同于英美的发展模式,他们特别强调政府和国家的作用,特别强调秩序自由(注意这个词,秩序自由!)、规划、合作、共识、妥协、团结等。德国哲学家哈贝马斯对沟通理性的强调,不是因为单纯的哲学思辨,而是因为德国的社会实践的需要。

德国把从俾斯麦以来的发展模式叫做“社会市场经济”(Social Market)“社团主义市场经济”等,虽然这个发展模式在一百多年的历史里几经调整,尤其是在第三帝国时期曾被中断,但是,总体上来说,一直延续到现在(《德国战后经济史》,阿贝尔斯豪塞,2018)。

而在日本,“官员(包括自民党、在野党等)-政府机构(公务员)-财经界(工会)”构成一个相当稳定的“铁三角”,这被认为是日本成功的重要秘密(《战后日本经济的成败启示》,石原享一,2019)。所以,大家大可不必对“中国特色社会主义”心存疑虑。既然资本主义有多重模式,中国就应该有道路自信和制度自信。

几乎是因为同样的历史原因,19世纪末的世界留给这两个后发国家没有多少殖民地了,所以,他们选择了战争,希望从当时的守成大国那里抢得一杯羹,这就是当时西方列强中盛行的“普世的强权逻辑”,也就造成了所谓的“修昔底德陷阱”(《注定一战》,格雷厄姆·艾利森,2017),因此有了后来的日俄战争、第一次世界大战、第二次世界大战、日本侵华战争和太平洋战争等。1945年时,这两个国家都变成了断垣残壁,经济和社会完全崩溃,通货膨胀高企。

但是,奇迹般地,经过三十年的修复和发展,到了1980年时,他们又成为了世界性的大国,GDP分别高居世界第二和第三。

尤其是日本的经营管理模式对美国公司造成巨大心理影响,成为《管理学》教科书里,唯一对英美管理模式构成挑战的新知识和新方法。

“花无百日红”。很不幸,从1990年前后开始,这两个国家几乎同时陷入了长期的衰退和停滞之中。最直接的原因是,德国因为两德统一所带来的巨大负担和整合困难,而日本则是因为股市和房地产的泡沫经济破灭。事实上,还有全球化的大背景,中国和印度等发展中国家开始了市场化改革,廉价劳动力和巨大的市场吸引跨国公司和产业外包。1999年的时候,《经济学人》曾经发表文章把德国称为“The sick man of Europe”(欧洲病夫),而日本人则忧伤地感叹“失去的二十年”(参考池田信夫同名著作,2009)。

因此,德国和日本几乎完全错过了1990年左右起,从美国发端的第三次工业革命,也就是信息技术革命。所以,在互联网领域,今天美国有FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google)等,而中国有华为、BAT、京东、美团、拼多多、小米、今日头条等。但是,德国和日本在互联网领域几乎没有任何特别著名的大公司。先是美国,后来是中国,成为了第三次工业革命和全球化浪潮的最大赢家。

令人惊奇的是,大约从2008年左右开始,也就是当美国深陷金融危机的时候,德国和日本缓慢地复苏了,

他们在这个动荡的全球化的时代,依靠自己的高端工业制造,展现出了惊人的韧性

,在诸多领域,例如新能源、新材料、生命科学、精密加工等领域领先世界(《德国的七个秘密》,2018,莱曼,奥德兹)。

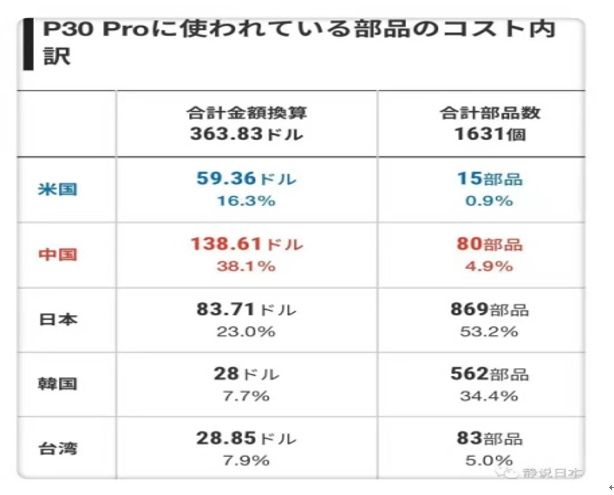

举几个例子加以佐证:华为高端手机P30 Pro里有53.2%的零部件来自日本(日本经济新闻,2019);而美国设计的波音787客机基本上是准日本制造;今天的丰田公司已经不仅仅是全世界最大的、效益最高的汽车厂商(2018年的利润为225亿美金,相当于中国五大汽车制造厂家利润总和137亿美金的一倍左右),而且已经成功地转型成了氢能源制造商和服务商。

谈到德国,我们以前对德国的印象是一个相当保守的国家,创业活跃率很低(请参考GEM全球创业观察的历史数据)。但是,曾经“贫穷而性感”的柏林(前柏林市长语),现在已经变成了创业和创新的热土,吸引了来自全球各地的创意人士和企业。更不要提德国在精密机床和豪华汽车方面的出口,德国制造和日本制造在全世界享有很高的品牌溢价。

特别是,截止目前,只有德国、日本、中国和美国提出了要抢占第四次工业革命的浪潮。2013年4月,德国率先提出“工业4.0战略”;2019年2月,德国正式发布《国家工业战略2030》;2016年12月,日本发布工业价值链参考框架IVRA (Industrial Value Chain Reference Architecture);2015年5月,中国政府提出《中国制造2025》;2018年10月,姗姗来迟的美国提出了《美国先进制造领先战略》。错过了第三次工业革命浪潮的德国和日本,决心发挥自己的优势,不再错过第四次工业革命。

中国与德日之间的相似性

使得学习和借鉴成为可能

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕(Kishore Mahbubani)认为,1972年尼克松访华后,“美国改变了中国”。虽然这种观点非常偏激,但是,在过去的四十年里,我们的确从英美学到了很多。仅举一个例子,从1978年改革开放以来,截止2019年,中国大约有500万人留学海外,其中350万左右学成回国,其中70%左右都曾经留学英美,而其他的30%左右,分别留学其他12个发达国家或地区,包括加拿大、澳大利亚、德国、日本、法国、意大利、荷兰、瑞典、瑞士、西班牙、新加坡、中国香港等。类似我这样留学德国或者日本的人,从来不是主流。

这就导致我们对英美发展模式了解很多,一窝蜂地复制粘贴英美模式,包括把美国人搞的那一套管理研究的实证方法全套照搬到中国来,根本不管是否真地有用。而对德国和日本的发展模式,我们了解地相对少很多。从学者、官员到企业家等,我们大多数人的灵魂深处都非常迷信亚当·斯密所强调的个人自由和“看不见的手”,而对“看得见的手”则是采用一种实用主义、功利主义的态度,能用就用,大用特用;如果自己不能用,就在道义和修辞上大加鞭挞。中国人的灵魂和肉体完全割裂,并没有在文化心理上深刻地认同在某种情况下那只“看得见的手”的合理性和合法性,以及在某些极端情况下,那只“看不见的手”不仅看不见,而且可能就不存在的事实(《全球化逆潮》,斯蒂格利兹,2019)。

事实上,因为巨大的制度差异、文化差异(例如,个人主义和集体主义)、发展阶段和历史发展路径不同,英美不是中国学习的最好榜样,德国和日本才是。因为中国与德国、日本在文化和制度方面的巨大相似性,使得这种学习和借鉴成为可能。其中的逻辑前面已经简单说明过了。

中国与日本在文化上的相似性,是显而易见的。这里单说一下德国。2015年,清华大学的经济学家李稻葵曾经与德国罗兰贝格咨询公司的创始人合作,完成了一项针对德国的研究《中国经济的未来之路:德国模式的中国借鉴》,他认为,“相对于包括美国和英国在内的其他民族与社会,德国的社会价值观以及基础性机制与中国最为相似”。例如:

在中美贸易战的大背景下,在美国极力想与中国脱钩的情况下,我们需要深刻理解中国的历史文化和政治制度,深刻理解500年来大国兴衰的规律,应该从以英美为师,转向与德日同行。

德日的哪些经验值得我们学习?

可学的经验(和教训)实在太多,无法一一列举。最重要的是商业伦理、价值观和人才观。“价值观指导企业和利益相关者关系(包括企业与金融系统、大企业与中小企业、企业与员工等),人才观指导教育体系和财富分配。德日相较美国最大的区别在于国民教育平等,普遍素质高,还有教育为企业服务”(程颖,个人微信交流,2019.8.30)。

从企业管理的一般模式的角度,我简明扼要地提出十条值得学习的经验。尤其是,作为一个管理学者,我不断地提醒自己,不要过于跨界到经济学家的传统领域去(例如,房地产),所以,我关注的焦点是企业管理中可以借鉴的经验。同时,我也深刻地意识到,每一个国家的成功经验,都是一个相互耦合和交织在一起的体系,它们相互作用,有系统内的自洽性。因为德国和日本在幅员、体量、近乎单一民族等方面与中国仍然存在很大差异,所以,我们无法简单地复制其中任何一条,而放弃其他支撑性的、关联性的制度和文化。总之,全盘复制绝无可能,也没有必要,但是,“他山之石,可以攻玉”。

第一,商业伦理。

上溯到1840年鸦片战争,中国过去170年来,最大的问题是没有生长出一套扎根在自己的传统文化,同时又融合了现代性的文化。我们现在的文化就是一个大杂烩,一个大拼盘,没有社会共识,只有投机取巧和各取所需。改革开放四十年来,最大的问题是价值观的混乱和道德沦丧。而在商业领域,最突出的表现是高水准的商业伦理的严重缺位。相反,德国和日本这两个后发国家,在极力追赶英美发达国家的时候,仍然在很大程度上保有了自己的传统性,这两个国家是传统性和现代性得分都很高的国家(请参考World Value Survey),这是最值得学习的地方。

以日本为例。从铃木正三(1579年,世俗的生活=佛道修行)、西川如见(1685年,商人经营理念的体系化)、石田梅岩(1744年,鼓励正当的商业活动和利润),再到二宫尊德(1787-1856,利用报德思想指导了农村复兴政策的农政家和思想家),涩泽荣一(1840-1931年,“道德经济合一论”,参与了约500家公司的创立和经营)、再到今天被当作圣人一样崇拜的稻盛和夫(工作禅、“敬天爱人”等)。为什么在日本,算盘和《论语》可以结合在一起?为什么道德和经济可以合一,义利可以合一?而这个问题,仍然严重地困扰和拷问着今天的中国公司。

第二,公司治理结构和机制。

不同于英美企业,过度强调Shareholder,股东利益至上,德国和日本的企业从100多年以前,就特别强调Stakeholder,强调企业社会责任。两百多年前的日本近川商人很早就提出了“三相好”(同时满足客户、企业和社区的利益),并持之以恒地坚持到底,其商业伦理影响了当今的日本企业。

曾经有人研究了日本永续经营的一些优秀中小企业,发现这些公司强调经营就是为了“对五个人的使命与责任”,其中的优先顺序是:

1.要使员工和员工的家人幸福(竟然还有员工的家人!

);

2.要使外包、下游厂商的员工幸福(不以大欺小!

);

3.要使顾客幸福;

4.要使地方社会幸福、繁荣;

5.最后,自然造就股东幸福(这是结果,而非目的)

(《日本最了不起的公司:永续经营的闪光之魂》,坂本光司,2010)。请特别注意这五个利益相关者的优先顺序。Priority really matters!

第三,劳资关系。

基于以上的价值观,在具体的公司内部的治理上,德日两国基本上采用了劳资共制(共治)的方式。日本经济鼎盛时期的一个研究表明,日本企业具有非常典型的“劳动者管理型的企业”(《日本现代企业制度》,今井贤一,小宫隆太郎,1995)。日本工会紧密地参与公司的运营,为改进业绩献计献策,很少作为完全的对立面出现。德国工会在1978年前后,曾经对工资增长提出过过高的要求,一度导致劳资关系紧张,最后资方尽量采用机器代替人力,所以,后来他们变聪明了,采取了与企业股东和经理层协商的方式,既保证了工人工资的持续温和增长,也保证了企业的正常运营(《德国模式为什么看起来更成功》,杜瓦尔,2016)。在德国,罢工是严格受到法律限制的。最近大家看到纪录片《美国工厂》里的美国汽车工会联合会UAW与福耀玻璃美国公司之间的对抗,在德国和日本基本上不存在的。

第四,选择高端制造业作为战略性产业。

1990年前后,当柏林墙倒塌、东欧剧变、苏联解体、两德统一的时候,佛朗西斯·福山发出了“历史的终结”的断言。事实上,这不是历史的终结,这恰恰是美国走下神坛的开始。英美两国,被科技巨头和金融寡头所绑架,为了获得更高垄断利润,根本不考虑本国工人阶层的利益,把制造业外包到发展中国家,造成了本国产业的空心化、过度依赖服务业和金融业,导致失业率高企、中产阶级收入下降,也就造成了今天的中美贸易战。

不同于英美,德国和日本充分地利用了全球化带来的优势,把部分低端产业外包到中国和印度等,或者果断地放弃了大众市场,例如,甩卖了NEC电脑给LENOVO,把SHARP液晶工厂卖给富士康等,然后进军高端制造业。他们与产业级的B2B客户近距离亲密接触,深入了解他们的需求,充分发挥小规模定制化生产的灵活优势,成为产业链中不可缺少的一环。2019年8月开始的日韩贸易战就是一个鲜活的案例,日本通过限制三种重要的半导体元件出口韩国,精准打击韩国半导体行业,可以让我们窥见日本企业所掌握的技术诀窍对整个产业链的影响。相反,中国制造绝大部分仍然处于工业2.0阶段,亟需转型升级,提升品牌和质量,让自己变成无法替代的一环。

第五,企业战略和经营目标方面的差异。

相比美国和中国,近些年来,曾经名满天下的德国和日本大公司的数量不断在缩水,不占任何优势。2019年7月发布的《财富》500强中,美国上榜企业121家,中国129家(其中包括中国香港10家),日本52家,德国29家。那么,德国和日本强盛到底秘密何在呢?更多的是在与众不同的中小企业。

赫尔曼·西蒙,二十年前最早提出了隐形冠军的概念(《隐形冠军》,西蒙,2000年)。根据他2017年的统计,全世界有隐形冠军企业2300多家,其中德国有1307家,美国有366家,日本有220家,中国只有78家左右。隐形冠军,不求做大做强,更专注于做深,成为每个细分市场领域的第一。

这些企业大多数持续经营超过两三代人。

他们的特征是:

拥有宏大的目标;

保持专注;

采用全球化的策略;

勇于创新;

亲近客户;

通过创造价值,而非价格战,长期保持竞争优势;

拥有高效的员工和强有力的领导;

一般都会进入要求非常苛刻的细分市场等

。

而日本更是长寿企业的大国,是永续经营的典范。据统计,持续经营超过100年的企业数量,日本有25321家,美国有11735家,德国有7632家。而持续经营超过200年的企业数量,日本有3937家,德国有1850家;超过300年的日本企业数量有1937家,超过500年的日本企业数量有147家,超过1000年的日本企业数量有21家(《工匠精神:日本家族企业的长寿基因》,后藤俊夫,2018)。中国的百年老店有多少家呢?国家认定的老字号大约1500家左右。200年以上的企业呢?严格意义上持续经营的企业几乎没有,更多的是故事。

日本经营学者后藤俊夫研究发现,日本长寿企业的基因主要包括:立足于长期视野的企业经营理念;重视持续的成长;不断构筑和强化自身优势;长期重视与利益相关者的关系;确保安全,量力经营;让下一代传承下去的强烈意愿;大多数处于一些特殊的行业(例如,酿酒、食品、旅馆、酒店、传统手工业等)。特别是,这些长寿企业站在“企业乃社会公器”的立场上,对于自己有恩的利益相关者及社会进行持续报恩,不好高骛远,踏实地从事与企业能力相符的经营活动,也就是日本人所谓的“愚直精神”。

反观中国企业,初创企业的平均寿命不超过3年,美国大概是7年,日本则超过12年。浮躁的心态,缺乏工匠精神和聚焦主业的战略,是中国企业短命的重要原因。

第六,独具特色的大企业和中小企业之间的关系,财团和商会在企业国际化方面扮演联合舰队的作用。

英美国家强调企业间的自由竞争,鼓励机会平等,尤其是市场准入的机会均等,而日本政府和社会更鼓励企业之间的合作与联盟,他们希望维持一种更加有序的竞争,很少实际实施《反垄断法》。因此,日本大公司之间,大公司与中小企业之间,经常相互交叉持股,互派董事,再加上主银行制,形成了所谓的“系列”(Keiretsu)集团。这种无形的制度设计保证了相关产业链中的大多数企业经营的稳定性和可预期性,有利于保持长期交易,降低交易成本,结果当然是一荣俱荣,一损俱损(《日本中小企业与大企业关系研究》,孙川,2006)。

美国学者劳伦兹(Robert Lawrence)曾经在1991年发表了一篇题为“是效率还是排他,日本企业集团的输入行为”,认为这种“系列集团”对于外国企业进入日本,形成某种强大的隐形的竞争壁垒,应该予以取缔。这篇文章曾经在当时引起了非常多的争论。事实上,这完全是基于不同文化和制度下的国际商务规则设计,“公说公有理,婆说婆有理”。陈春花老师最近两年特别强调“共生”这个概念,而企业间的共生在德国和日本最容易看到。

与欧美发达国家相比,中国企业国际化的程度还是很低。如果采用严格的标准,也就是一个公司在任何一个大陆的销售额不能超过总销售额的25%,大概只有华为称得上中国唯一的国际化公司,其业务遍及全球170多个国家和地区。上个世纪六十年代,当日本和德国企业开始国际化的时候,他们借助财团和商社遍布全世界的网络,采用联合舰队的形式,开拓国际市场,这种经验值得中国企业学习。

日本最大的六大财团(例如、三菱、三井、野村等)下属的商社,遍布全世界各地,是日本企业国际化的排头兵,他们一般会领先其他企业一步,通过贸易的形式接触海外市场,长期扎根当地,收集当地的社会政经信息等,分享给接踵而至的其他企业在当地进行直接对外投资(FDI),同时,他们会代表日本企业向当地政府反映自己的集体诉求。这些财团和商社的领导人,每个月都会聚餐开会,沟通情报(《静说日本》,徐静波,2019.7)。德国商会虽然不如日本商社那么无孔不入,但是,也扮演着类似的角色。而中国企业走出的过程中,不仅仅单打独斗,而且经常相互拆台,争夺项目,给了他人各个击破的可能。

第七,金融体系。

相比美国的华尔街金融模式而言,相对于德国和日本的经济实力而言,他们的金融体系要保守和小很多。虽然在泡沫经济时期,东京证券交易所一部的市值曾经可以买下整个美国,但是,金融证券市场在德国和日本,总体上远不如英美发达,而且也不是他们发展的重点。学术研究通常形容德国是一个“对投资者保护不力……股票市场极其有限,几乎没有收购、接管,银行部门对于上市和非上市公司均具有压倒性影响力”的国家(Alexander Dyck,2005,P.278)。

此外,不同于英美强调股票市场在企业发展中的融资功能,德国和日本的银行经常持有本国公司的相当的股份,也就是所谓的主银行制。长期以来,银行一直作为独立的力量,活跃在公司的监事会。银行和企业之间的这种关系,长久而稳定,直接影响关键决策。

经济学者许涛在《超越:技术、市场与经济增长的历程》(2018)一书中区分了两种金融形态,他发现市场导向的金融(典型代表是风险投资、投资银行、股票市场等,英美是典型代表)明显有助于颠覆式创新;而银行导向的金融(以各种信贷银行等为主体,以德国和日本为代表)更有助于持续性创新。这就是为什么德国和日本在第二次工业革命,以及各种追赶型的经济发展中表现优良,而在第三次工业革命力所不逮的金融原因。

令我最困惑的问题是:在这个世界上,是否存在一种完美的模式,能把市场导向型金融和银行导向型金融结合在同一个经济体内,而且运转自如?悖论整合说起来容易,做起来难。看看过去二十年里中国的发展,尤其是在房地产价格不断高企、P2P不断爆雷和“双创”全速推进情况下,赚快钱的欲望总是战胜做实业的耐心。能否在同一个体制里,建设双高性的市场导向型金融和银行导向型金融?很难,需要未来的实践证明。

我们很多学者和企业家还没有充分意识到华尔街式金融的危害,不少企业家把“上市是企业的成人礼”作为信条(《创业三十六条军规》,孙陶然,2011)。他们完全没有设想过,这个世界上还有另外一种形态的企业,特别是很多德日家族企业,坚定地拒绝上市,拒绝被外部资本控制。华为的成功,第一次在中国彰显了这种可能性。越来越多的中国企业需要沉下心来远离风险投资的诱惑,借助银行的债务融资和自有资金滚动式发展(请参考最近华为第一次面向国内公开发行300亿公司债券)。即使面对VC,我们也需要建立一种新的行为模式,“缓慢而忠诚”或许应该成为新的“企业-风险投资”之间的规范(郝玺龙,海量大数据公司CEO,微信朋友圈,2019.8)。

我甚至极端地认为,如果中国股市每周只交易一天,公司只发布年报等,或许能让我们建立一个更加健康的股市,让股市真正服务于实业的发展。在中国不断对外开放金融体系,大力发挥股市对科技企业直接融资方面(例如,创业板和科创板),我们的步子不宜迈得过快,不要过度迷信英美的金融模式。

第八,基础研究和应用研究要采用不同模式,既要鼓励始创新、也要鼓励流创新

(这是斯坦福大学谢德荪教授《源创新》中的一个术语),加快技术转换的步伐。