一、问题的提出

2016

年全面两孩政策出台的基本背景是中国已处于低生育率陷阱的高度风险期(吴帆,2016)。学者们参考德国、韩国、日本等多年来与超低生育率抗争的欧亚国家经验指出,如果中国想摆脱低生育率的风险,实施综合性家庭政策是关键,包括为就业父母提供产假、父亲假和育儿假,提供幼儿照料公共服务,增加国家在儿童教育上的投入,为家庭提供育儿现金补贴等(汤梦君,2013;杨菊华,2015;吴帆,2016)。这实际上是要求在国家、企业、家庭、性别之间重新分配生育责任。我国目前的生育责任分配属于保守主义和市场自由主义的结合体。生育责任主要由传统的育儿主体——家庭来承担,国家和企业起的辅助作用相当有限(张亮,2016)。育儿所需的经济开销主要靠父母工资来支撑,由于工资性别差距日趋显著,客观上呈现出抚养子女的开销以父亲为主、以母亲为辅的分工。在儿童所需的照顾方面,母亲是第一责任人,辅以祖辈帮助和向市场购买的儿童照顾服务,大量男性成为很少提供日常照顾的缺席父亲(左际平、蒋永萍,2009;杨菊华,2015)。

在我国劳动年龄人口普遍参加雇佣劳动的情况下,劳动法强烈影响着育儿所需的经济开销与照顾劳动。目前使用的《中华人民共和国劳动法》(1995年开始施行)第四十九条规定:在确定和调整最低工资标准时,首先要考虑“劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用”,2017年2月1日检索。表明我国劳动法承认父母在经济上抚养子女的责任。该法第七章《女职工和未成年工特殊保护》和配套法规《女职工劳动特殊保护规定》要求提供下列母职保障:(1)孕期、产期和哺乳期之内的带薪产假、带薪哺乳时间,雇主在“三期”内不可降低女性工资或开除女性等。(2)禁忌劳动。一种是禁止所有女性从事的繁重危险劳动,另一种是禁止女性在经期、孕期、产期和哺乳期内从事被认为有害于母亲、胎儿和婴幼儿的劳动。(3)托幼服务。要求雇主在女性员工达到一定人数后提供托幼服务,但自90年代末期以后,托幼服务已从劳动保障变为商品,2012年通过并使用至今的《女职工劳动特殊保护规定》已不再要求用人单位提供托幼服务。(4)雇主责任制。即上述女性劳动保护的经济成本均由(单个或某地所有的)雇主负担,政府制定政策和进行监察,但不承担经济费用。与母职所得到的大力支持形成鲜明对比的是,劳动法对父职未明确提及。从20世纪90年代初起,我国多个省市陆续开始提供男性带薪护理假,允许男性在妻子分娩后的若干天内休带薪护理假(2016年两孩政策发布前多为3-7天,该政策发布后多地有所延长),以便来照顾产妇和新生儿。然而,该假期基本上都是由各地的《人口与计划生育条例》规定的,是对当事人遵守计划生育法规的奖励,全国层面的劳动法规并未承认带薪护理假是就业男性的劳动权利。

那为什么我国劳动法如此重母职轻父职呢?其源头可追溯至当代中国劳动法的蓝本——1931年制定、1933年修订的《中华苏维埃共和国劳动法》(韩延龙、常兆儒,1984:569-582、584-609);而且重母轻父并非只存在于中国共产党的劳动法中,国民党政府分别于1929年和1933年颁布的《工厂法》和《修正工厂法》(中国第二历史档案馆,1991:39-48、98-107)也是如此。作为国共两党1949年前颁布的最完备的劳动法,这四部法规通过调节物质生产和人口再生产,和其他变量一起,搭建了中国现代母职和父职的基本模式。那这四部法规的相关理念从何而来呢?这需溯源至清末以来中国的大变动。自19世纪末梁启超发表标志着中国现代母职建构开端的《论女学》之后,直至国共两党发布劳动法之际,母职被大张旗鼓地建构为强国强种的基本之道。相比之下,父职很少被提及。但和母职一样,这一时期实际也是父职从儒家范式转向现代范式的关键,在工业生产、雇佣劳动和现代民族国家兴起、家庭代际关系剧烈变革的背景下,父职以貌似不在场的形式隐秘而影响深远地建构着,和母职一起成为国共两党劳动法所根植的社会场域。因此,本文的第一个研究问题是:在清末以来的母职话语基础上,1929-1933年的国共劳动法将哪些母职制度化了?为父职勾勒出了哪些标准?第二个研究问题是:在国共出台劳动法之际,中国社会已隐秘地形成了哪些父职特征?国共劳动法如何回应并予以制度建设?

本文聚焦于国共两党的这四部劳动法规,并通过阅读各方搜集的20世纪20、30年代工业生产和工人生活的资料,力图深入理解这四部劳动法规如何通过承前启后建构出我国现代母职和父职的基本样貌。下面先梳理现有的研究成果。

二、现有研究综述

先来看母职。一般认为,梁启超的《论女学》(1897)、金天翮的《女界钟》(1903)以及马君武译介的斯宾塞、约翰·穆勒(John Stuart Mill)的女权学说(1902-1903),共同奠定了现代母职的两项基本含义(须藤瑞代,2010;宋少鹏,2016;夏晓虹,2016)。首先,母职成为现代女国民的天职。她们不再必须通过为父系家庭生育继承人这个中介来间接参与修齐治平,而是通过女学、体育来直接为国家诞育佳儿(游鉴明,2012)。第二,女性在恪尽母亲天职的同时,还应该直接生利(刘慧英,2013)。关于女性是否生利和所生何利,在经历了短暂的对女性育儿价值的全盘否定后,当时知识分子、决策者们普遍承认了女性的育儿劳动具有使用价值,即使不能带来交换价值,也是社会不可缺失的(须藤瑞代,2010;宋少鹏,2016;夏晓虹,2016)。但由于间接生利的育儿无酬劳动常被贬低,而且中国积贫积弱,所以女性参加直接生利工作被认为是妇女解放和富民强国的关键环节之一(大滨庆子,2003;宋少鹏,2016)。尽管要求女性专门在家恪尽母职妻职的贤母良妻主义主张在20世纪前半期不绝于耳,但在绵延不绝的各方批判下不可能成为主流观念(刘慧英,2013)。对于以建设现代工业国家、劳工解放和妇女解放为宗旨的国共两党而言,更是必须整合女性生产与再生产的双重任务。

母职乃女国民天职以及现代工业生产必须整合女性双重任务这两点为重母轻父提供了最大的政治合法性,但并不足够。20世纪的前30年又进一步从以下方面予以夯实。首先是西来的现代生物科学、医疗科学和优生学使女性可怀孕、分娩和哺乳的身体成为社会治理的焦点(赵婧,2010;曾繁花,2012;王瀛培,2014)。第二,男性赚钱养家、女性专司母职是当时先进欧美国家的性别文明。约翰·穆勒和爱伦·凯(Ellen Key)这两位欧美第一波女权主义运动的代表在当时的中国享有导师般的地位。前者虽然抨击压制女性教育权和选举权的男权制,但支持男外女内的性别分工(宋少鹏,2016);后者的母性女权主义则在当时的中国已成为国族大义的母职之上再次强化了母职是女性神圣本能的色彩(刘慧英,2013)。第三,清末以后,讲究营养卫生和以儿童为中心的现代母职标准传入,要求母亲在育儿上花费更多的时间与精力(卢淑樱,2012),再加上女性被要求同时参加直接生利劳动,使儿童公育被当时论者普遍认为是分担母职、解放妇女的必需(李扬,2016)。但在陈东原、向警予、陈独秀、李大钊等众多人士对儿童公育的想象中(朱季康,2015;赵妍杰,2015),照顾子女被默认是母亲的专属职责,儿童公育应该在母亲、邻里、雇主和政府之间分配,与父亲无关。第四,男女平等但分工不同的观念由天赋人权和生物差异推导而出(宋少鹏,2012),据此,要求女性承担无酬照顾子女的主要职责不被认为是歧视女性,而是发挥特长。从中国现代母职观念的三位开山者开始,女性比男性在性情和生理功能等方面更适合照顾子女的论述就不断生产出来,并通过学校教育和职业分配等途径不断实现这些预言(肖海英,2011)。也就是说,根据社会要求的性别规范(gender)来建构和阐释生物意义上的性(sex),但隐匿了后者的建构性,将其打造成未经人类染指的纯真知识,从而使其成为界定社会性别(gender)的基石(宋少鹏,2012,2016)。由此,生育被逐渐铭刻为大自然安排的不可动摇的女性本质(韩贺南,2008)。

再来看父职。欧美研究发现,父亲的首要职责是为孩子提供经济保障这一观念和实践并非自古有之,而是工业化和雇佣劳动普遍化后的发明(Bernard, 1981;Kimmel,1996;Coltrane & Galt,2000)。与此相应,对于在劳动力等级上居于优势、可赚到家庭工资的男性而言,他们的妻子以专职母亲的身份承担着无酬照顾子女的主要责任(Hartmann,1997;哈特曼,2007)。这成为资本家和男权的双头兽,制度性地将女性建构为第二性。一定年龄之下的儿童从事有酬劳动渐渐被视为社会罪恶,禁止童工和为儿童提供义务教育成为现代国家的标配,这些都进一步巩固了父亲是子女主要供养人的身份和权威(泽利泽,2008;阿利埃斯,2013)。

1917

年“十月革命”后的苏俄则走出了另外一条颇为不同的父职之路。在生育方面,列宁、柯伦泰(Aleksandra Kollontay)不但接受了马恩设计的妇女解放路线(参加有酬劳动+儿童公育)和个体家庭育儿是经济不理性行为的判断(李达,1921;龚廷泰、谢冬慧,2012),而且进一步从价值上对公共生活和家庭私人生活进行了高下判断,认为私人家庭使人自私、贪鄙,所以要求儿童从小就在婴孩保育室、幼稚园、学校里过集团化公共生活(胡愈之,1989/1932;戴雪红,2010)。苏俄成年男性的首要身份则是共产主义事业的建设者和保卫者,是可以随时响应党的号召奔赴远方的游牧者,而非私人家庭中的父亲(Chernova,2012)。欧美社会中主要由父亲承担的赚钱的责任,则由苏俄政府提供的涵括孕期、幼儿期养育到初高等教育的完备的儿童公育服务来取代。

从20世纪头10年开始,欧美和苏俄分别通过国际劳工组织和第三国际积极向其他国家输送着自己的父职和母职分工,国共两党1929-1933年的劳动法正是在此背景下出台的。在清末到民国前中期的中国本土,与占据时代主旋律地位的母职话语相比,父职几近被人遗忘(柯小菁,2011)。当代中国也罕有学者研究这段历史中的父职,但从学者们对母职等主题的研究中,可以发现这段时间关于父职的零星话语。例如鲁迅(2016)在发表于1919年的文章《我们现在怎样做父亲》中要求父亲们放弃中国旧式的父恩与权威,无私平等地爱护子女。《妇女杂志》分别于1925年和1931年组发父亲专稿(柯小菁,2011:170-178)。陈东原(2015/1928)和柳亚子(1936)在批评贤妻良母主义时都注意到贤夫良父的缺席。然而,话语零星不等于父职不存在或不变革,而是以隐秘的方式建构出国共劳动法出台时的父职背景。

再来看国共劳动法及其通过妇女劳动保护规定对女性双重劳动的调和。国民党政府工厂法主要参考的是当时欧美先进工业国和国际劳工组织的相关法规,以劳资两利为根本立场(饶东辉,1998;汪华,2006;彭南生、饶水利,2006),是在自由主义范式内调节雇佣劳动(张周国,2010)。共产党秉承马克思主义,认为劳动是社会发展的根本动力,劳动者是历史创造者,劳动是人的本质存在,所以共产党劳动法的根本宗旨是维护劳动正义(穆随心,2011)。在具体条文上,共产党的劳动法直接借鉴了苏俄劳动法典的许多内容,明显比国民党的工厂法激进(张希坡,1993;彭南生、饶水利,2006;衡芳珍,2013;丁丽,2015)。不过,就妇女劳动保护而言,虽然两党在借鉴对象、具体条文上存在差异,但均认同清末以来赋予女性的双重任务,而且明显受到了20年代在多个国家普遍出现的妇女劳动保护法和其中所蕴含的有关生育和女性之观念的影响。所以,国共两党自20年代初开始着手制定劳动法规以来,不但均以妇女为重点,而且为了整合妇女的双重生产,制定出了有差异但高度类似的妇女劳动保护框架:带薪生育假、托幼服务、禁忌劳动和雇主责任制(《修正工厂法》要求女工与厂方各承担一半产假工资)。这也是本文对国共两党劳动法不作刻意比较且相提并论的原因所在。

新中国成立后,这一框架通过《女工劳动保护条例草案》(1956)、《女职工劳动保护规定》(1988)、《女职工禁忌劳动范围的规定》(1990)和《女职工劳动特殊保护规定》(2012)继续制度性地再生产着职业妇女的母职。对此,目前研究者的基本观点有三:(1)妇女劳动保护通过承认和提供女性生育所需的社会保障,有力地促进了妇女的连续就业和经济独立(左际平、蒋永萍,2009;刘伯红,2012)。(2)过度的妇女生育保护加大了用工成本,致使用人单位在雇佣和晋升时排斥女性(刘伯红,2009;马忆南,2009;刘明辉,2009)。(3)女性禁忌工作加剧了性别偏见,女性被认为是脆弱的或需要保护的(杨云霞,2010;林燕玲,2012)。下文将分析国共劳动法对母职的建构如何生成了上述得失。

三、母职的继承与发展

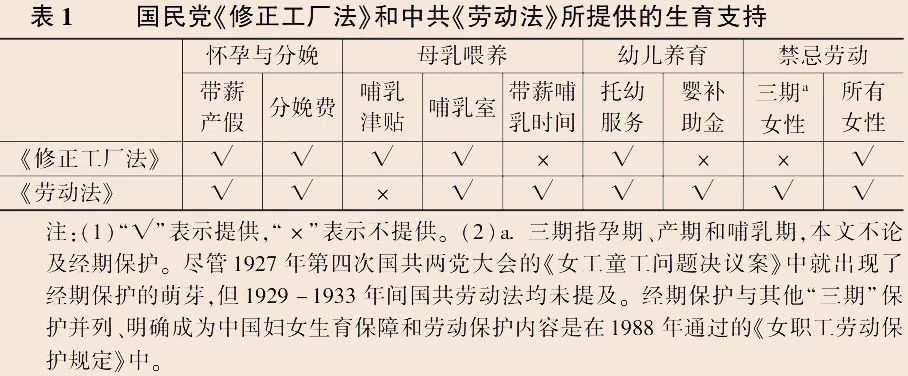

从表1可看出,国共两党都承认清末以来女性的双重任务:无酬母职和参与有酬劳动,并以社会秩序把关人的身份,通过生育保障(如带薪生育假和托幼服务)和禁忌劳动从正反两个方向来建构母职。

首先来看生育保障。表1显示,对于怀孕、分娩和母乳喂养这三项必须由女性来完成的生育功能,尽管支持的细项不同,但国共两党的劳动法都予以承认。以带薪产假为例,资本家为保证自己的剩余价值最大化,和国民政府争执的是假期长短、薪水多寡和是否设定门槛,而非反对提供带薪产假;对于分娩费和哺乳室也未提出明确的反对意见(谢振民,2000/1937:1120)。这表明,在当时的中国,雇主为女性提供怀孕、分娩和母乳喂养支持已被公认为现代工业文明不可缺失的要素,女工享有带薪产假、哺乳室已是不可否认的女性基本权益,雇主为“三期”女性提供劳动权益保障成为调和物质生产和劳动力再生产的基本方式,通过制定劳动法规来介入雇主与雇员之间在生育责任上的二次分配,已是现代政府和国家的基本职能。

从国共两党劳动法的条文来看,要求雇主为女性提供托幼服务的初衷是为了与哺乳配套,女性上班时将孩子带到工厂所设的托儿所,可以方便女性哺乳。但只要求雇佣女工的工厂提供托幼服务,儿童照顾责任在母亲、父亲、雇主和国家之间开始了新的分配。母亲(而非父亲)被要求负责将子女从私领域带入公领域,和提供托幼服务的雇主一起分担着公领域中的儿童照顾责任;下班后,儿童由母亲带回家并继续提供照顾。由此,在哺乳时期,父亲照顾子女的责任在公私领域均得到部分程度的豁免。当托幼服务从哺乳期延长至幼儿期后,只为女性提供的托幼服务不仅将哺乳期的幼儿照顾责任制度化为女性专职,而且还把母乳喂养结束后需要继续提供多年的子女照顾劳动也分配给了女性,即,生物决定的只能由母亲承担的“生”的责任被延长为只该由母亲承担的绵延数年的“育”的责任。

厘清生育责任包括“生”和“育”两大部分后,可以更细致地看到带薪生育假和托幼服务的重母轻父。只为女性提供的带薪生育假,否认了男性在妻子怀孕、分娩和母乳喂养阶段都有照顾妻子、胎儿和新生儿的责任及得到雇主支持的权利。只为女性提供的托幼服务,则否定了男性其实可以承担孩子出生后母乳喂养以外的其他所有照顾工作。而且,雇主提供的哺乳支持和托幼支持,即使落实得好,也只能很有限地分担“育”这一环节所需的多年照顾劳动。在企业需独立核算经济效益的市场经济中,生育责任女性化和雇主责任制必然会加剧劳动力市场的性别等级:女性因同时负担有酬劳动和全部的生育劳动,不但难以全力投入有酬工作,而且需要雇主支付不菲的生育成本,从而成为质次价高的二等劳动力;男性则因在家内家外都无需承担子女照顾责任,成为可全心投入职场工作的一等劳动力和很少为孩子提供日常照顾的缺席父亲。在持续多年的子女照顾劳动中,母亲为主、雇主为辅、父亲缺席的儿童公育安排,使国家既可以得到宝贵的妇女劳动力,又以极廉价的方式得到必需的国民。

再来看“三期”禁忌劳动,即禁止女性在孕期、产期和哺乳期内从事的劳动。《劳动法》第六十八条在解释向怀孕、分娩女性提供津贴的原因时,指出怀孕和分娩会导致女性暂时失却工作能力(韩延龙、常兆儒,1984:598)。怀孕和分娩本身就是女性承担的人口再生产的工作,所以女性暂时失能的“工作”显然是指有酬工作。这表明,尽管清末以来母职被广泛承认是创造使用价值的间接生利工作,但有酬工作高于无酬工作、交换价值高于使用价值的等级还是形成了,生育实际上不被认为是真正的工作。那么,怀孕、哺乳到底在多大程度上会影响女性从事有酬工作的能力呢?第六十八条认为在怀孕和哺乳时期的女性都是工作失能者(韩延龙、常兆儒,1984:593)。不过,这种观点并非《劳动法》的发明,因为在清末以来的母职建构中,生育禁锢和拖累女性的话语在不断累积。如“原女子被屈之由,本于繁衍人类之不得已”(1894年康有为语,参见康有为,1994:178);“女子用其体力工作,本不下于男子,然不能在生育期内工作,男子便乘他这个弱点……这便是女子被压制不能翻身的总原因”(1919年毛泽东语,参见毛泽东,1990:422);“女子真正比男子累赘的,只有生育一节”(1920年汤济苍语,参见汤济苍,1981:328)等。女性逐渐被贴上深受生育拖累的不幸性别的标签,生育使女性暂时工作失能的观点逐渐清晰,并沉淀为带薪生育假和女性“三期”禁忌工作的部分依据。

除规定女性生育期间的禁忌工作外,国共两党的劳动法都秉持男强女弱原则,如认为女性“注意力,体力不甚强,易染疾病”(谢振民,2000/1937:1105、1106),规定了所有女性都不得从事的禁忌工作——特别劳苦繁重、有害身体健康的工作。这些规定在某些情况下能阻止女性从事严重危害健康的职业,但也会事与愿违,损害女性履行母职的能力。以女性就业最集中的纺织业为例,该产业被认为“对于女性生活最为相宜”(谢振民,2000/1937:1117),《修正工厂法》还特别规定女工不得从事“有尘埃、粉末或有毒气体散布场所之工作”(中国第二历史档案馆编,2010:99)。但纺织车间的空气恶劣是公认的,空气中密布棉絮且高温高湿。美国传教士戴克尔(转引自刘秀红,2013:30-32)1924年对主要为纺织工人提供医疗服务的上海工业医院的调查显示,纺织女工的终生残疾率和肺结核罹患比例之所以比男工高,不安全的工作场所本是根本原因,但由于被归因于女性“脆弱”的性别特质,纺织业的危险性遭到忽视,从而使纺织女工既无法获益于国共劳动法对改善危险生产环境的要求与监督,也无法享有共产党的《劳动法》所规定的危险行业从业者可得到的较高工资和福利。以保护为名,要求女性从事并不比男性工作更安全的工作,不仅使女性育儿所需的健康体魄受到威胁,而且削弱了女性赚钱抚养子女的能力。由此,妇女禁忌工作的两个理由——生育使女性暂时失去工作能力和男强女弱,都造成了女性二等劳动力的地位,而女性在劳动力市场的低工资和低声望则合理化了无酬照顾为主、赚钱抚养为辅的母职安排。为什么意在保护母亲和女性的禁忌规定反会事与愿违呢?部分原因在于外国舶来的妇女劳动保护规范。国共劳动法中关于生育保障的规定均是直接借鉴于国际劳工组织、欧美和苏俄,由于这些机构与国家已占据了制定工业文明标准的领导权,所以当时的国共两党均未质疑它们所设计的妇女劳动保护规定,其中包含的观念——生育是与男人无关的女性专属生物功能与社会职责,男强女弱(Addati et al.,2014)——不仅没有遭到反对,而且还因契合当时中国的母职话语,顺畅地成为妇女劳动禁忌的基础,从而在一定程度上参与建构和维持了生育责任不公正的分配方式。

总之,国共劳动法承继了清末以来对女性生产和再生产双重职责的分配,通过妇女劳动保护框架——雇主责任制和只提供给女性的带薪生育假、托幼服务和禁忌劳动,为如何将母职纳入现代工业大生产提供了书写清晰的文本和具有实际操作性的制度,进而通过其内在的性别逻辑,为母职的两项任务划分了优先顺序:无酬照顾为主,赚钱抚养为辅。妇女劳动保护法规的重点任务也随之明确:主要保护女性的生育职责不被有酬工作所损害,而不是保障女性平等参与有酬劳动、获取收入的权利不被不公正的生育责任所妨碍。由此,对于作为劳动力市场一等雇员的男性,以赚钱为主、豁免了照顾子女职责的父职标准就呼之欲出了。

四、父职的隐秘建构

与旗帜鲜明地努力将母职纳入现代工业生产体系相比,国共劳动法对父职的建构称得上是无为而治和隐而不彰相结合:在顺应清末以来早期现代工业性别特征的基础上,在既定母职对相应父职的征召之下,通过对工种和技术的性别分配,顺势增强男性赚钱抚养子女的能力,并通过塑造现代文明劳工和提供家属抚恤金,向有意识建构父职迈出了一小步。

(一)男性赚钱抚养子女的优势和内部分化

由于父职是男性身份的一部分,所以父亲能够承担赚钱抚养子女主要责任的前提是男性整体上拥有比女性更多的赚钱能力。考察历史会发现,这一能力的性别差异从中国现代工业化初期就已开始。根据成纯一、李次山等人1920年的研究,在19世纪60年代清朝洋务派建立的中国第一批现代工厂中,性别隔离已经开始,枪炮、船舶、钢铁等军事工厂和重工业只招男性(李文海等编,2014b:83、85)。到1930年前后,全国已形成明显的行业职业性别隔离与工资性别差距。以上海这个在当时聚集了最多产业工人的城市为例,根据实业部劳动年鉴编辑委员会(1990:91-93)的统计,在1932年上海工业类下的63个职业中,不对男性和女性开放的职业各有3个和28个;在男女皆可就业且可以比较性别收入差距的31个职业中,女性平均工资高于男性和男性平均工资高于女性的职业各有7个和24个,后者中有7个职业的女性平均工资不到男性的一半。即使是在女工比例占绝对优势的纺织行业,朱邦兴等人于20世纪30年代进行的调查显示,虽然少量女性的工资会高于男性,但总体平均工资还是男高于女。刘心铨(李文海等编,2005b:941)、杨西孟(李文海等编,2005a:261)和朱邦兴等人(朱邦兴等编,1984)对华北和上海纺织厂的调查均显示,女性工资少于男性的根本原因在于工种的性别隔离。例如,只用男工的成包和清花车间员工的平均工资均高于男女工都用的粗纱、细纱和摇纱车间。

20

世纪初,劳动保障开始在中国兴起。其本意是通过二次分配减少劳资之间的贫富差距,保障劳工基本的收入水准和劳动条件,但同时也扩大了赚钱养家能力方面的性别差距。综合刘秀红(2013)对1927-1937年各行业社会保障水平的梳理和朱邦兴等人(朱邦兴等编,1984)于1938年对上海纺织、邮政、水电等20多个行业历史与现状的调查,可以看出,用人单位的所有制形式(国有、官督商办、外资和民营)和行业属性是影响员工保障水平最重要的因素。由政府控制的、被认为事关国家经济命脉的军事、铁路、邮政、航运等成为中资企业中提供社会保障最早且福利相对优厚的行业。李次山指出,清政府于1865年创办的只招男性的上海兵工厂由于福利保障较好,几十年间新添的就业机会只向雇员开放,雇员们的子女彼此通婚,成了土著企业(李文海等编,2014b:85)。邮政行业早在1915年就通过《电话局雇佣工匠暂行章程》提供了工伤、疾病和养老保障(刘秀红,2013:177)。相比之下,1930年代前后的纺织工厂虽然也提供奖金、米贴、因工死亡抚恤等福利保障,但种类与力度无法与国有垄断企业相提并论。

由此,工资福利水平的行业分布与劳动力的性别分布高度重合。上海市社会局1931年对上海市工资和工作时间的调查数据显示,超过一半的女性集中在收入最低的三个行业:缫丝业、棉纺业和烟草业,工人每月包括工资和福利在内的实际收入只有10-15元,平均收入25-40元的行业均是只雇用男性或以男性为主的机器业、造船业和印刷业等(李文海等编,2005b:719)。这再次表明,女性工资福利普遍低于男性,根本原因不在于同工不同酬,而在于严重的性别隔离使女性无法与男性同工。对于行业职业的性别隔离,上海市社会局给出的理由是:“男工的气力比较女工或童工的气力大,所以粗笨的繁重的工作,大都由男工担任。男工的智力也比较女工为高,所以那些不甚需要思考的和程序比较简略的工作,大都交给女工或童工担任”(李文海等编,2005b:712)。那纺织对女性体力要求的确很低吗?汉口申新第四纺织厂在招女工时,只招收16-25岁的“轻灵熟练”的女性。根据剑慧1935年的报道,该厂1935年9月的在厂女工中,16-18岁者所占比例高达70.9%(李文海等编,2014b:739-740)。这与中国当代进城打工妹被选择的原因惊人地相似:都是视力、手指灵巧度、身体耐受力最好的年轻女性,年龄稍大即遭清退,即金一虹(2010)所概括的青春轮换制。再来看纺织是否是“不甚需要思考的和程序比较简略的工作”。由于资本家希望女工一入厂就能完成最基本的接线头等工作,所以在20世纪20-30年代养成工制度开始之前,为得到工作机会,女工们便偷偷将小女孩带入工厂学习技术(洪尼格,2011;程郁、朱易安,2013)。纺织女工的学徒制,即养成工制度开始后,养成工们先要接受两个月的集中培训,然后再分派给师傅,完成剩余的一年又十个月的学徒(洪尼格,2011:83)。学徒期之所以耗时两年,固然有工厂压低工资、榨取更多剩余价值的目的,但成为熟练的纺织女工的确需要长期的训练。资本家和和国民政府就《工厂法》磋商时,曾指出培养一名熟练的负责接头的纺织女工需要6个月(谢振民,2000/1937:1116)。再来看工作所需的智力。史国衡、费孝通等学者对民国时期劳工的研究发现,智力曾被认为在城里人/乡下人、上海人/苏北人、沿海籍贯/昆明籍贯等不同群体中有高下之分,但实际是因为前者比后者更早接触工业文明,从而表现出智力上的优势(李文海等编,2014b;洪尼格,2011)。至此,我们可以总结出当时行业性别隔离与工资性别差距的部分生产机制:将气力、灵敏等二元划分为男女特质;在这些特质之间进行等级排序,划分为男性的特质被赞誉,划归为女性的特质被贬低;根据等级化的性别特质,将工作、工资和声望在性别间进行分配,再把社会建构出来的资源分配上的差异归因于群体的内在特征。

与此同时,在1930年前后的中国,虽然男性整体上已获得高于女性的赚钱抚养子女能力,但在男性内部仍存在阶层区分。仔细研读民国时期各项调查可发现,下列两类男性客观上具有抚养子女的能力。一类是资产丰厚者,其家庭收入主要来自于田产和红利,全家大小的生活非常富足。另一类是在劳动力等级中居于中上层的工薪者,包括优势行业职业的职员(从事办公室工作)和高级技术工人,正常情况下他们的收入和支出能够相抵。缺乏赚钱抚养子女能力的男性是那些完全依靠出卖劳动力换取现金谋生的底层劳动者,包括低技术工人、自我雇佣的一般工匠和无技术的苦力。冯华年1928-1929年对天津手艺工人家庭的调查、北平燕京大学社会学会1929年对燕京大学校役的调查和陶孟和1930年对北平下层家庭的调查发现,这些男性的工资远不足以独自养家,妻子和未成年子女都需要通过干零活来各谋生路或贴补家用(李文海等编,2005a,2005b)。即使是铁路这样的优势行业的底层工人,中华民国铁道部业务司劳工科1930年的调查(李文海等,2005a)和《民国二十一年劳动年鉴》(实业部劳动年鉴编辑委员会编纂,1990:201)也显示,津浦、胶济、平汉、平绥、京沪和沪杭甬等铁路的底层工人平均月工资仅10元左右,“即令孑然一身,并无家眷,亦仅足自给”。1925年陶孟和对北京人力车夫的调查更发现,对于赤贫的底层劳动者而言,结婚都属奢侈,更遑论履行父职。在18岁以上的车夫中,未婚者约占一半,其中许多人是因为贫困而无力娶妻(李文海等编,2005b:1145-1152)。

(二)国共劳动法增强了男性赚钱抚养子女的经济能力

国共两党的劳动法都认可男女平等的抽象原则,规定男女同工同酬,但都没有意识到严重的行业职业性别隔离才是造成女性收入普遍低于男性的根本原因,也没有意识到性别意识形态与行业职业性别隔离之间的循环生产。因此,国共劳动法都没有着手消除行业职业的性别隔离,而且将“特别劳苦笨重的、有害工人身体健康的”工作规定为男性专属和女性禁忌。一方面,这是男强女弱逻辑的延伸,使男性在享有性别优越的同时,不得不通过承担繁重危险工作、部分让渡安全工作权利来承受性别亏损。另一方面,劳动法对劳动条件的监督和改善给予劳苦危险工作承担者较高的收入和福利,又使男性享受着性别红利。在国共两党的劳动法中,雇主有提高工厂安全与卫生条件的责任,政府有监察劳动条件的权利,包括决定工厂的开办与关停、设备是否可以使用等。共产党《劳动法》还要求从事劳苦危险工作的男性工作时间比标准八小时减少两小时,给他们增加工资、加倍年假,提供劳保用品、特供食品、定期体检等等各种福利。所以,尽管国共劳动法并没有建构父职的明确初衷,但上述条文客观上可以增强男性赚钱抚养子女的能力。男性工作劳苦和危险程度的降低、身体健康程度的提高,有助于保障父亲赚钱抚养子女的持续时间;男性因承担危险繁重工作而得到高于女性的工资福利,则可以直接增强他们赚钱抚养子女的能力。

职业技术等级是建构与合理化女性低工资、男性高工资的重要方式,《劳动法》明确规定职业等级是决定工资的标准之一。《劳动法》在对技术工人的前期身份——学徒工进行规范时,似乎是性别中立的,但将技术、学徒和性别放回历史脉络后,可以看出其间的呼应。中国现代工业社会中的学徒制起源于洋务运动,为了迅速培养所需技术人才,洋务派打破了中国农业社会中师傅招收学徒数量极为有限的旧制,一次性招收几百甚至上千名学徒(张周国,2010)。洋务派的新式学徒制迅速从军工企业传播到各种机械工业(李忠,2010),不但培养了大量的技术人才,而且学徒亦成为高技术工种的标志,较长的学徒期则为高技术者应得高工资增添了合法性。与此同时,学徒只招男性、机械行业被认为契合男性特质而非女性特质的性别划分,都使得中国现代工业社会中的技术工作从一开始就是男性占优势。从20世纪20年代起,纺织行业虽然也推行了学徒制,但对纺织业工资和职业声望的提升程度远不及因从业者以女性为主而被贬低的程度。另外,学徒工招考时要求有一定的识字能力,但民国时期女童在学率远低于男童,所以学徒仍以男性为主。由此,《劳动法》没有触动学徒的男性化,且明文要求保障学徒学习技术的机会和劳动权益,为后来工资、福利和声望向多数为男性的技术工人倾斜提供了合法性。

在男性内部,除承担繁重危险工作和技术工作的两个男性群体得到额外支持外,在增强赚钱抚养子女的能力方面,男女两大群体相比较而言,国共劳动法对男性更有利。如前所述,妇女劳动保护在向女性提供部分生育保障的同时,也将女性建构为需要额外保护的特殊劳工,被豁免了子女照顾责任、无需雇主提供生育支持、无需考虑禁忌工作的男性则成为标准劳工。与此相应,两党劳动法对劳动者工作的确认和对收入福利的保障,更符合男性的经验而非女性。例如,由于不赞成女性做夜工和额外工(韩延龙、常兆儒,1984:555),两党劳动法规定的夜班和节假日加班可得的额外工资多为男性所得。女性有酬工作结束后回到家上的第二个班,即女性在家内进行的育儿劳动不但没有得到劳动法在工时和工资上的承认,反而因此受到劳动力市场的排斥。综上所述,国共劳动法通过对禁忌工作、技术、工时和工资福利的性别分配,合理化和强化了中国早期工业化中业已存在的劳动力市场性别等级,并将无酬照顾以母亲为主和经济抚养以父亲为主的性别分工予以制度化,除了增强男性整体相对于女性的赚钱抚养能力外,还从一开始就倾向于将男性设计成不需要为子女提供日常照顾的缺席父亲。

在父职阶层分化、许多底层劳工收入过低无力抚养子女的背景下,以保护劳工利益为宗旨的《劳动法》将所有雇佣关系都纳入管理范围的做法有助于提高底层劳工的赚钱抚养能力,但对承担危险繁重工作和高级技术工人在收入、福利和声望的倾斜,又延续了工薪者内部在赚钱抚养子女能力方面的层级差异。国民党的《修正工厂法》同样对父职的阶层分化既消减又维持。消减主要体现在将工厂法的覆盖范围从1923年《暂行工厂通则》适用于平时使用工人在100人以上和含有危险性质或有害卫生的工厂(转引自刘秀红,2013:67)扩大到以机器为动力、雇佣人数超过30人的工厂(中国第二历史档案馆编,2010:39)。维持则是指人力车夫、码头工人、小商店伙计等城市中最没有能力结婚和抚养子女的男性仍被排除在《修正工厂法》的保障范围之外。

不过,尽管国共劳动法都有增强(部分或全部)男劳工赚钱抚养子女能力的效果,但并没有明确提出工资要包含抚养子女的费用,而且1941年公布的《陕甘宁边区关于公营工厂工人工资标准之决定》明确规定工人工资标准“以每个工人生活所需为最低工资,工资之高低依工人之技术程度、劳动强度决定之”(韩延龙、常兆儒,1984:640)。那工人子女的生活费谁来提供呢?1931年公布的《中华苏维埃共和国婚姻条例》规定,夫妻在离异后,如果子女随母亲一起生活,那在子女16岁以前,父亲需要担负孩子2/3的生活费(韩延龙、常兆儒,1984:790)。结合这两个法律,1933年共产党《劳动法》所隐含的父职标准应该是:父亲应当是子女主要的经济抚养人,但抚养子女是男性的私人责任,雇主在支付工资时无需考虑在经济上依赖父亲的子女。换言之,当时的《劳动法》不认为赚取包含子女抚养费用的工资是男性工人的劳动权利,不认为支持男性员工赚钱抚养子女是雇主的责任。

(三)国共劳动法向有意识构建父职迈出一小步

在1930年前后,国共劳动法不认为男性劳工的工资应该包含抚养子女的费用并非特例。在当时,即使对于客观上具有抚养子女能力的阶层来说,为子女成长提供经济支持也并非天经地义的父亲职责和男性特质,而是正在形成中。1928-1931年期间进行的5份婚姻态度调查(李文海等编,2005c:63-360)显示,在所调查的大学生、职员这些中等社会阶层内,确切地说,赚钱养家保证阖家大小的衣食用度是家族或大家庭家长的职责,普通男性即使已为夫为父,仍然不是赚钱抚养子女的第一责任人。例如,调查者询问男性已婚者结婚后家庭经济由何人负担时,82%回答是家长,6%回答是本人(李文海等编,2005c:89);在向男性未婚者询问结婚条件时,只有7.3%的人回答要等“自能负担家庭时”,1.8%选择“双方皆能经济独立”(李文海等编,2005c:81)。