文 |

维舟

几年前,北京大学中文系资深教授钱理群在谈到当下教育问题时,痛心疾首地说了一番后来被广为传扬的话:“

我们的一些大学,包括北京大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’,他们高智商、世俗、老到、善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。

”

他后来曾澄清说,这其实是他和两位中学教师通信时对方提出的,他随后在2008年北大110周年校庆之际就说过,只是后来才传扬开来。他事后也多次重申“我对北大极度失望”,因为“

北大最大的悲哀就是一批高智商的利己主义者老师培养出一批又一批高智商的利己主义的学生

”。至于这为何是他认为极严重的问题,是因“

这样的绝对的、精致的利己主义者,他们的问题的要害,就在于没有信仰,没有超越一己私利的大关怀、大悲悯、责任感和承担意识,就必然将个人的私欲作为唯一的追求目标。

”

▲

钱理群

正痛恨全社会物欲横流的人们能从中得到不少共鸣。万维钢就在《精致的利己主义者和常春藤的绵羊》中认为,其实中美两国的顶尖大学都在培养同一类知识精英:他们的社会责任感和使命感都颇为淡薄,也不愿为社会活动多付出,自顾不暇,“根本没时间管自己生活以外的事情”。连高晓松都说:“你不去问自己能为改变这个社会做些什么,却问我们你该找什么工作,你觉得愧不愧对清华十多年的教育?”

当然,也有人不以为然,理论物理学家李淼便反问:“做精致的利己主义者有什么不好?”他认为,利己和利他并不对立,而这些所谓“精致的利己主义者”也符合经济学上对理性人的假想:人们原本就会通过精细的计算来利己,“李淼:这些人肯定会有这样那样的缺陷,但我却认为社会的中坚力量正是他们”。

不论如何,在中国当下的社会语境中,“精致的利己主义者”这个词一经传扬,迅速成为一个很好用的新概念,被人用来对一些自己看不惯的冷漠自私群体贴标签。

不过,大多数人似乎在听到这个词时的反应多只止步于“啊,说得没错,我身边就有不少这样的人”,但很少再去思考“为什么会有这样一些人?”又或者,觉得其产生仅须归咎于所谓“唯利是图的社会气氛”,然而19世纪末的美国社会也唯利是图,却也不见得那时的人们就都是“精致的利己主义者”。

显然的一点是,钱先生之所以反感这些人,是觉得缺乏“超越一己私利”的理想,他们的高智商和社会活动技能,最终都服务于个人目的。不过说实话,近数十年来,

几乎所有现代社会的民众都出现了一种“成熟的冷漠”,人们选择从公共事务中撤出,而把重心转向自己私人生活的小圈子

,此即社会学家桑内特在《公共人的衰落》中所忧虑的现象:原先的“公民”成了所谓的“孤独的权利持有人”,即人们虽然联合起来进行一些合作,却只是把它作为一种达到个人目的的手段。

▲

(

美)理查德·桑内特Richard Sennett/李继宏/上海译文出版社/2014

当然,中国的情形有其特殊之处。传统上,中国社会就不重视公共性交往,一如建筑学家彭一刚在《传统村镇聚落景观分析》一书所所言,传统中国社会的聚落形态中,“有相当多的村镇根本没有可供人们进行公关活动的广场”,“与欧洲的情况大不相同,属于内向型的中国人所主要关心的则是自己的家园。”这意味着,

中国人原本就以自身为核心的家族、家庭为关注重心,至于超越性的家国天下关怀,那是精英才配有的特权

——所以《左传》中谈到鲁庄公十年齐鲁对战,曹刿想出力时,乡民却说:“那是精英们的事,你又掺和什么呢?”(肉食者谋之,又何间焉)

钱理群先生在批评时之所以独独指斥北大、清华的学生,恐怕潜意识里也有这一层传统士大夫式的抱负吧,觉得一般人也罢了,身为中国最高学府的知识精英却放弃了相应的大抱负和使命感,这才尤其不可原谅。

至于对普通人来说,中国文化虽然也强调“人可以通过努力改变现状”,但这却只能通过行善、积德和事功,而善、德与功都须由社会界定和认可,也就是说,“个人努力的结果,只可以改变个人的境遇,而不是社会的现状”(张德胜《儒家伦理与社会秩序》)。由此就不难理解中国人常说的两句话:“莫谈国是”、“少管闲事”;前者认为一般人无权参与国家事务(那保留给权力精英),后者又将人们排斥在公共事务之外,因为家庭以外的所有事都是你管不了的“闲事”。

这样,中国形成了一个社会学家刘兆佳所说的“低度整合的社会政治体系”——他原本用这个术语来解释香港从二战后到1970年代的高度政治稳定状态,认为这种低度整合包含两个方面,一是政府与社会隔离而相安无事,二是社会由“家庭群体”凑合而成。人们对政治敬而远之,甚少参与社会事务,只顾自己的平常日子,社会基本单元之间很少往来。

在这样一个体系内,支配民众行为的是一种所谓“功利家庭主义”的价值取向和行为模式,也即家庭优先、功利至上,因为人们既然被排斥在公共政治和社会事务之外,那他们所有的精力和智力大概也就只能用来为自己的小家庭做打算了——而这种打算通常就是谋取物质利益上的满足,因为这最安全。

这虽然是对香港的社会学观察,却与中国内地社会的情形高度相似(果然华人社会在文化是同根生的);同时,这也意味着以往批评中国人“缺乏公德心”,并不像许多人认为的那样是社会落后的结果,而纯是一种社会心理结构所造成的现象,因为社会经济按说已高度发达的香港社会,直至1980年代却仍公德心甚低,为个人或家庭利益而破坏社会公物的例子屡见不鲜。

这样一个社会秩序以高度稳定、低度公共参与为特征,而人们奉行利己主义仅是其自然的结果而已——“功利家庭主义”很容易就会过渡到“利己个人主义”,因为如果物质功利的价值取向不变,而家庭凝聚力减弱,那么个人主义很自然便会抬头。何况这两者原本区别不大,因为正如托克维尔所说,

所谓个人主义,是指个人从社会群众游离出来,退回到家庭及朋友的圈子,在这个小社会之内自得其趣。

所谓“精致的利己主义者”,无非是指在为自己打算时更会精细化地理性算计,换言之,他们之所以受抨击,是因为“把自己的智力和理性用错了地方”。然而,这就都是他们的错吗?生在这个时代,除了传统儒家伦理与社会秩序的深层次影响之外,中国人找不到宏大的目标,曾经的革命豪情成了举国头脑发热的可怕记忆,此时唯有“致富光荣”,而社会又鼓励了一种玩世不恭的消费主义态度,于是,处于“无公共事务状态”的人们,在之后更是埋头赚钱。

不可否认,这种算计、功利也有其粗鄙和可怕的一面(不然上海人那时也不会被视为“小市民”了吧),在浓厚的市场气息之下,人们所想的无非是利用游戏规则来理性地将自己的利益最大化,什么理想、人文,乃至伦理亲情,都可能化为浮云。除了切身的实际利益之外,没有什么能真正打动他们。

与此同时,整个社会的氛围又导向一种格外发达的工具理性:由于缺乏社会参与,最终养成习惯,不去管目标是什么,而只致力于拼力达成目标。

这其中隐含着一种把人当作手段的倾向,目标和实效导向的功利主义结合在一起,使得人们只以绩效来衡量人,所谓“你行你上,不行少废话”,you can you up甚至都被收录进了英文词典。

这种以目标为导向的社会行为,最易衍生出一切以自我为出发点的极端个人主义,因为它只是从策略角度出发来将自身利益最大化。

不仅如此,这种实效导向的行为,还往往与物质奖励捆绑在一起。为了达致设想中的目标和绩效,中国人自来相信“重赏之下,必有勇夫”,甚至认定如欲奏效,则“奖金要多到让人坐不住的程度”,于是在不同领域,往往都是诉诸最功利的升职加薪等物质性手段来刺激人们行动起来。这原本只是为了激励达到某些目标的手段,但一旦全社会普遍如此,势必极大地激发起人们的物欲,而他们的胃口也就逐渐越来越难满足,就像一个不断喝水却还感到口渴的人。

▲

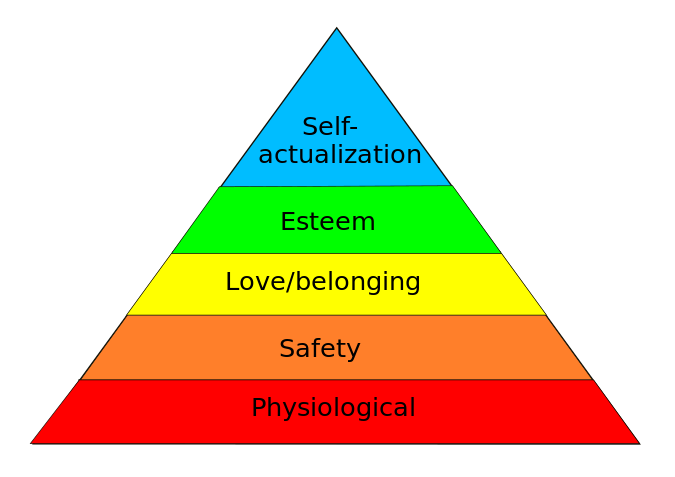

马斯洛的需求层次理论

▲

马斯洛的需求层次理论

按照著名的“马斯洛需求层次理论”,人们在满足了最基本的生理、安全上的需求后,会进而要求情感与归属、尊重,最终达成自我实现。然而社会学家何国良和梁世荣发现,香港社会却并未随着社会的日趋富裕,从物质主义转向追求更高层次的需求,他们发现“在香港人的心灵中,物质主义根深蒂固。即使社会及经济环境在过去二十年已经发生急剧变化,但也不易改转过来”。

这最终造成了一种令人头痛的现象:中国人似乎即便在富裕起来之后,也并不转向“后物质主义”,而仍一味追逐看似是较低层次的物质需求,也就是说,他们的需求不是质的递进,而更偏向量的增加。

这部分或许也因为人们缺乏安全感。这些年虽是经济繁荣的和平年代,然而稍不留神,房价、股市、货币贬值都能让你损失惨重,原本互助的家族早已消散了凝聚力,与此同时社会保障体系又未完善,人人都觉得喘不过气来。

在此情形下,

利己主义几乎是一种自保手段,物质的保有好歹能带来一些保障。

何况,既然公共事务要么危险,又或无暇参与,那么在自顾不暇的情况下,只能退缩在自己的空间里。这无可厚非,因为此时此刻,面临竞争重压的人们唯一的依靠便是家人和朋友。

所谓精致,乃是不得不精打细算——最早体验了这一点的就是近现代的上海人,他们把自己的聪明才智都花在这上面,所谓“螺丝壳里做道场”。确实,有时“宗教的热忱、侠义的血性、儿女的深情,都淹没在利害计较的冰水里”(马克思语),那你觉得鄙视吗?但在某些情形下,它却也可以是你个人的精神支撑,这就是为什么郑念在《上海生死劫》的一开头就要写自己如何煞费心思营造自家的安乐窝,好在外面动荡的环境下,“多多少少还可以按照我们的品味度日”,因为有了这样堪称体面的生活,她才能维持做人的尊严。

尽管钱理群先生显然鄙视“利己主义”,但这个词本身是中性的

,一个利己主义者也未必不利他,因为要达到利己的目的,不一定以损害他人的利益为前提,有时恰恰相反,在市场上可以互利双赢。

钱理群先生说精致的利己主义者“一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大”,这句话在逻辑上有些跳跃,不过大体可以设想,他是认为这些利己主义者以损害体制或他人的利益来为自己谋利,同时又太“精致”(换言之,狡猾而手法隐蔽),因而认为其危害更甚。但奇怪的是,他想的不是去完善制度,而是对个人做泛泛的道德批判,因而“精致的利己主义者”在他口中不是一个分析的概念,而纯粹变成了一种道德指责。

我也认为那些胸襟博大且“知其不可而为之”的理想主义者值得推许,不过,如果撇开社会大环境对个人的支配性影响,而一味去谴责个人,那恐怕最终并不能解决这个问题。

(本文刊发时略有删减)

【作者简介】

维舟 | 腾讯·大家专栏作者

。

【精华推荐】