新媒体管家

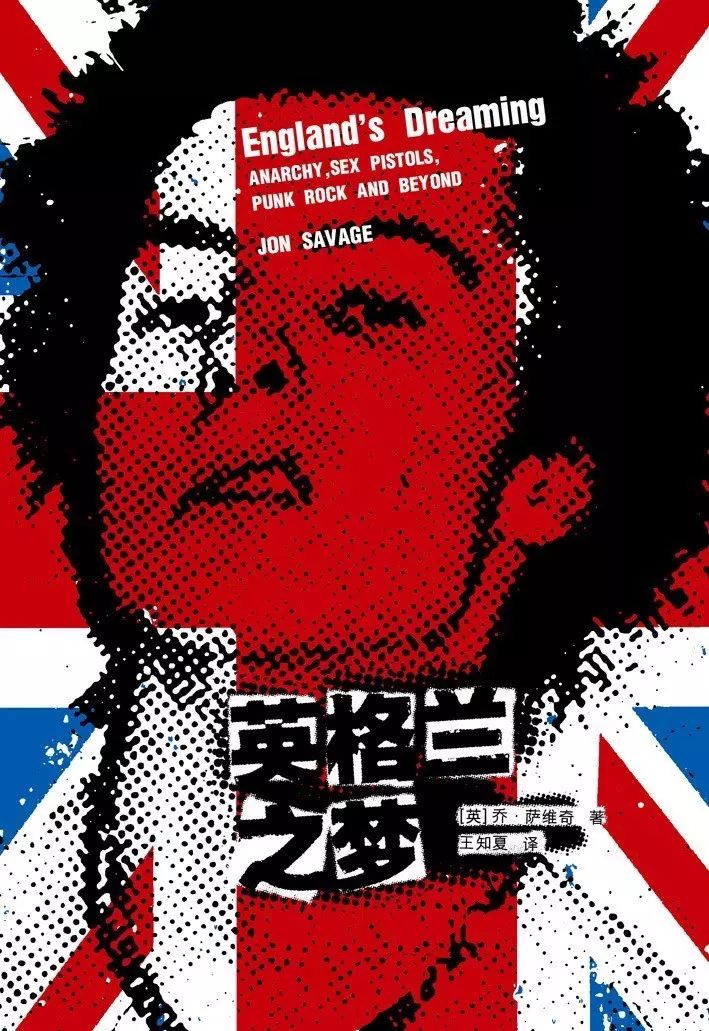

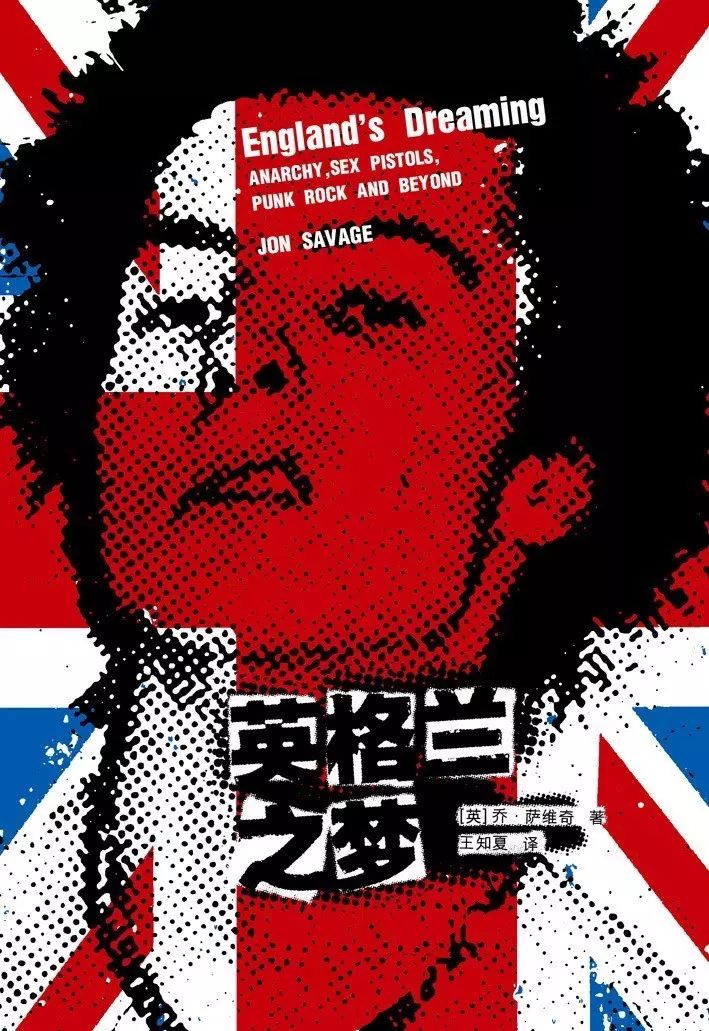

英国作家乔恩·萨维奇写过一本关于英国朋克摇滚的书《英格兰之梦》,这本书详尽地记录和分析了上世纪70年代英国朋克摇滚的诞生、发展、衰落过程,透过朋克摇滚,能让我们了解70年代的社会现状,总结起来就像性手枪的歌名一样:No Feelings、No Fun、No Future。

征得《英格兰之梦》出版人王启宪先生的同意,本公号将分三次连载《英格兰之梦》导言。如果你对此书感兴趣,可以到淘宝上搜索

“母语文化+英格兰之梦”

购买。

《英格兰之梦》导言

王知夏/译

朋克运动已过去了四分之一个世纪,英格兰仍在梦中,如履薄冰的新工党共识①遭到想象和现实世界的双重阻挠。1997年5月,工党党魁托尼•布莱尔赢得大选,这一结果成了英国的一个重要转折点;与此同时,新工党开始将民族身份作为一个公开议题,要从撒切尔民族主义的邪恶魔爪下“夺回”现代英国性的“大旗”。在这种情况下,政府很容易就与国家混为一谈。回顾整个90年代,民族身份一直都是个热门话题,只要看看英国国旗在各种政治和流行图片资料中出现的频率就能说明问题,譬如尼尔•基诺克②1992年的党纲、诺埃尔•加拉格尔(Noel Gallagher)的吉他,还有1997年3月《名利场》以“伦敦再次摇摆”为主题的封面上与利亚姆和帕特西③一同出镜的枕头和羽绒被。

英国国旗象征着英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱尔兰的政治联盟,但这种联盟绝不是彼此平起平坐的伙伴关系。其中,英格兰(尤其是东南部地区)支配着整个英伦三岛的经济、阶级体系和思想观念。举个例子来说,打着英伦大旗的英伦流行乐(Britpop)其实只是以东南部的一群白人摇滚乐队为中坚,甚至根本就是仅限于这一范围,根本就未反映出英国的多元文化现实,故称之为“英伦流行乐”实是名不副实,叫“英格兰摇滚”才更加确切,毕竟,舞曲才是主流的流行乐。这个例子固然无足轻重,然而,随着苏格兰和威尔士各自组建了议会,再加上欧洲一体化逐渐推进,曾经不容置疑的英格兰至上观念开始史无前例地受到来自宪法的冲击。

这种状况导致了这样一个现实:英格兰被迫要重新审视它以往奉为圭臬的一些传统。2000年3月的《卫报》上,雨果•杨④一语中的:“如果英格兰继续死守中心地位,继续做国中的统治国,英国将无法生存。”彼此憎恨终有一天会让这个国家四分五裂。英格兰顽固地将整个欧洲大陆拒之门外,并准备不择手段地破坏欧洲的团结,这种狭隘的岛国心态完全违背了本国年轻一代的普遍愿望,也完全无视于另一事实——即越来越奉行孤立主义的美国与英国之间的“特殊关系”并不是坚不可摧。历史的潮流正在奔向扩大自治权⑤和货币联盟,可是从既排外又反欧洲主义的保守党领袖威廉•黑格(William Hague)往下,依然有一大票人非要挡在道上,就像站在上涨潮水面前的克努特国王⑥。

2000年6月,时值欧洲杯,一伙极端民族主义者出现在布鲁塞尔和沙勒罗伊⑦为非作歹,一时之间,“旧英格兰”又被全世界媒体炒得火热。虽然那伙人只是英国足球迷中的极少数,可竟然出现了要将英国逐出这项赛事的言论。自1990年那个狂欢之夏[以新秩序乐队(New Order)那首比较正式的英格兰官方主题曲《动感世界》(World In Motion)为标志] 开始,足球便成了新英伦不可或缺的部分。可是现在,中产阶级/媒体对这项伟大运动及其最负面态度的一味推崇却正面遭遇了现实中的流氓渣滓。鉴于当时盛行的“少男文化”⑧大肆宣扬对性、酒精和男子气概的崇拜,上述暴行也就理所当然地被看作是这种糜烂思想的果实。

英国广播公司(BBC)《全景》(Panorama)的一次特别报道一语道破了这场闹剧的实质:英国赢了二战,对于上述“球迷”来说,这就足以作为他们胡作非为的理由。“要不是英格兰,你们早就成德国佬了,”他们在阿姆斯特丹如此叫嚣。没过多久,比利•布拉格⑨就指出:“1940年的神话,通过战争英雄片以及不那么刻板的《法国小馆儿》和《老爸上战场》⑩的推波助澜,已深深地扎根于我们的民族意识里。”然而,正是这样的丘吉尔神话,在欧洲胜利日⑪过去30年之后的今天,朋克揭竿而起,隔空对它发出挑战:英格兰并未赢得战争,英格兰输了。帝国的基石已不复存在,只剩下历史辉煌的残梦,梦中的道格拉斯•巴德尔⑫,梦中的杰克•沃纳⑬,伊丽莎白二世银禧的幻梦,红白蓝彩旗编织的梦,一切都是梦。

于是乎,从80年代初开始,温斯顿•丘吉尔的鬼魂就一直在这片土地上徘徊不去,犹如一个徘徊在国王路上的朋克——你知道,就是那种给他几块钱,就可以和他照相的朋克,照片你可以拿去自制成专属的朋克明信片。1976年的朋克可不是那副德行,可现在谁还在乎呢?25年过去了,流行至少换了五代,文化体验却未能一脉相传。今天这代朋克出生的时候,撒切尔夫人甚至还没当上首相,他们与性手枪之间的距离,就像“朋克”与约翰尼•雷⑭一样挨不着边。然而,朋克作为一种过往的流行风格,依然有待盖棺定论;同时它仍在媒体上占据着一席之地,作为偶发的暴力事件,满足着英国精英阶层的邪恶趣味。然而,它对英国流行文化的漫长统治时代已一去不复返,80年代末爆发的舞曲狂潮已将它赶下了舞台。曾经,朋克主张活在高度紧张的当下,现在,它已成为历史——不过又一个英格兰之梦。

朋克甫一诞生,就不可避免地步入这条盛极而衰之道。盛极,就像金属丝乐队(Wire)在1977年所唱:“别光看着,时候到了,出手吧,孩子,击碎它们。”这一点也在弗雷德•沃莫勒尔(Fred Vermorel)和朱迪•沃莫勒尔(Judy Vermorel)1978年初那本杰出的性手枪跟踪记录⑮中得到证实。之后很长一段时间,“朋克”一直是个禁区——一个近在身边的禁区,只是大家都心照不宣。然而,一进入90年代,包括格雷尔•马库斯(Greil Marcus)的《唇印》(Lipstick Traces)及本书在内的朋克书籍便如雨后春笋一般冒了出来,一时间让“朋克”成为了出版业的一大热门选题。接下来10年里涌现了大量的乐队传记、历史修正书⑯、画册⑰,以及自传——其中,约翰•莱顿(John Lydon)1994年的《烂牙:无关爱尔兰人,无关黑人,无关狗》(Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs)是一本必读之作。

当年的英国朋克主将现在大都步入了不惑之年,在过去的10年中,他们许多人都已掌握了新的技术,与过去的自己和解。嗡嗡鸡乐队(The Buzzcocks)仍活跃在舞台上,不断推陈出新,他们还拥有最棒的官方网站;冲撞乐队(The Clash)在1999年的时候搁下分歧,合作完成了两部历史之作:一张现场唱片《从此地走向永恒》(From Here To Eternity),以及一部唐•莱茨(Don Letts)执导的纪录片《从西路走向世界》(From the Westway to the World)。就后者而言,这部影片首映的媒体声势很大,但片子本身却几乎没有什么形式上的突破,也谈不上任何划时代的意义。冲撞乐队的矛盾定位本是他们原创力的一大源泉,在本片中却被粉饰过去;卡罗琳•库恩⑱及其他一些女性的贡献也被忽略不提。总之,那个大爆发的年代被整个带入时下流行的青少年摇滚模式中洗了个干净。

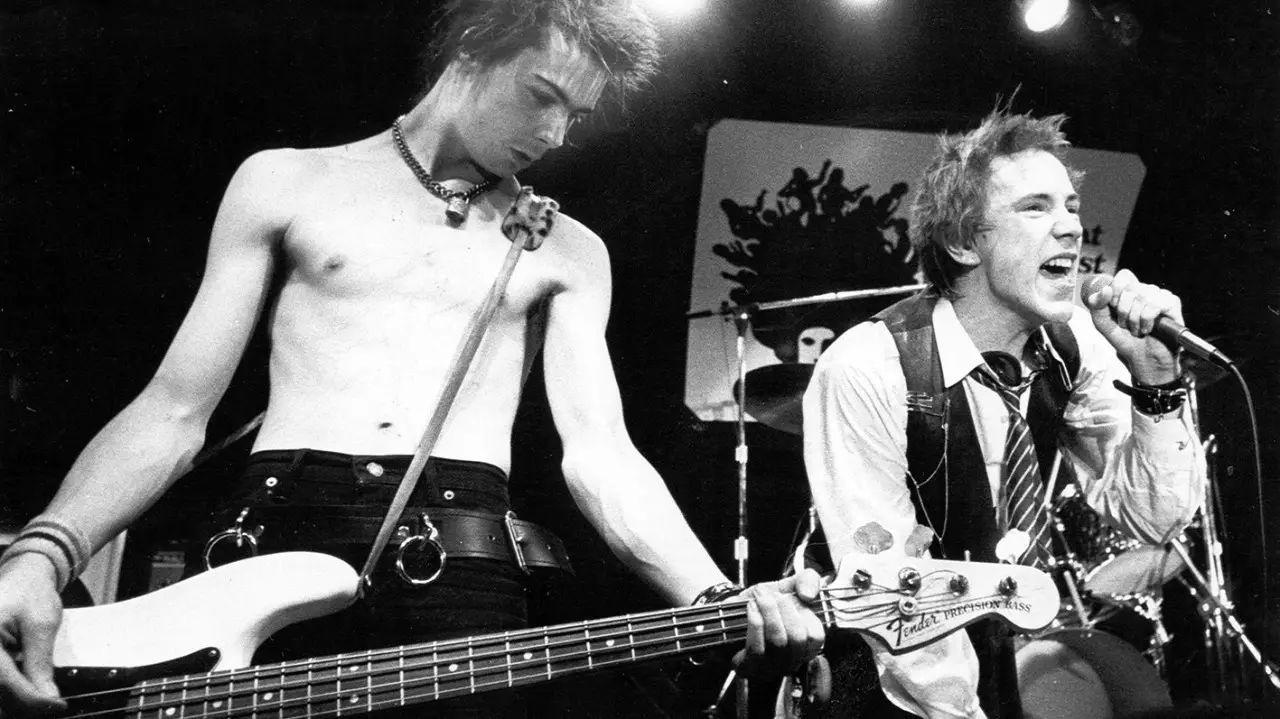

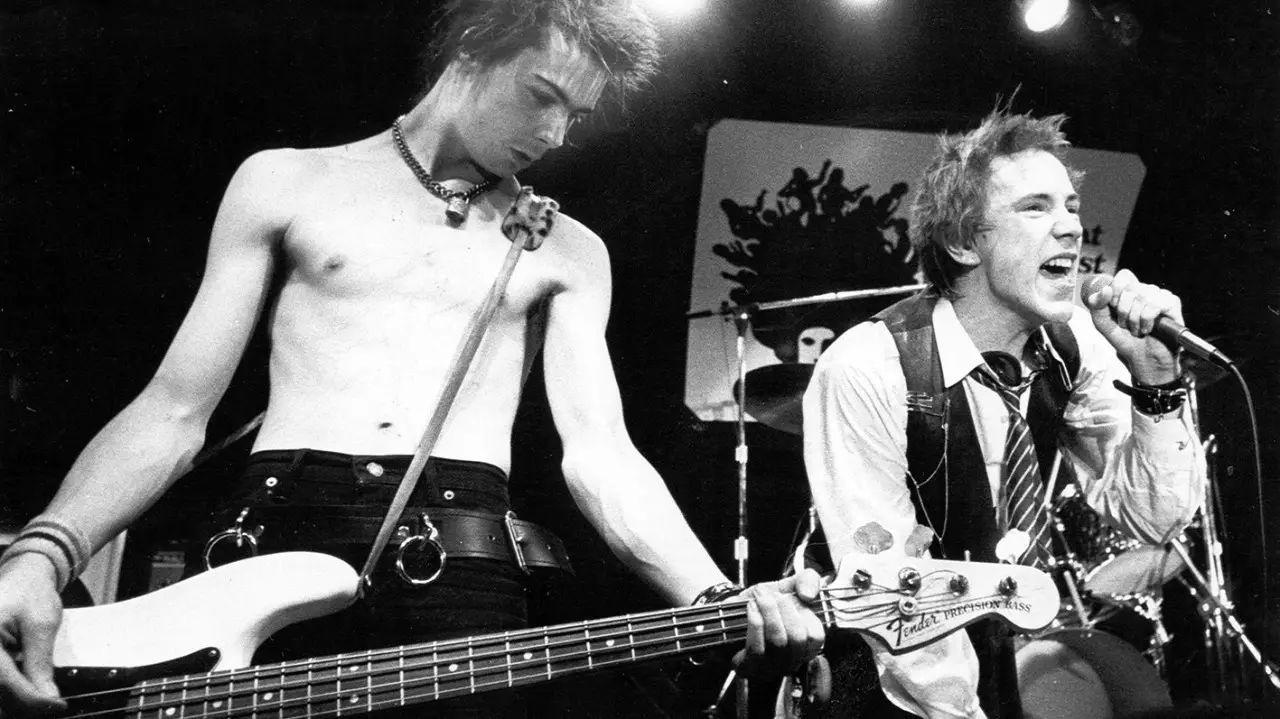

另一方面,性手枪强烈的敌对意识多年来丝毫未减。待到冲撞的两连发作品经受了新一代文化的考验之后,他们终于在2000年5月推出了自己的记录片。该片名为《污秽与愤怒》(The Filth and the Fury),取自1976年12月《每日镜报》(Daily Mirror)上那条让性手枪成为全国出气筒的的著名头条标题。它重新集结了导演朱利安•邓波(Julien Temple)和乐队成员,以约翰•莱顿(John Lydon)的视角重述了受马尔科姆•麦克拉伦(Malcolm McLaren)启发的《伟大的摇滚乐骗局》⑲。

麦克拉伦似乎一点也不介意邓波改写自己在《伟大的摇滚乐骗局》一片中的分量,虽然他完全有理由大动肝火:莱顿坚持要按自己的方式来叙事,也就意味着麦克拉伦的出局,于是他的出场理由只剩下一个,那就是被羞辱。从心理上来讲,莱顿此举情有可原,他作为一名流行乐手,为了夺取自己作品的控制权,有时也未免会不择手段,然而对麦克拉伦来说,这终究是一种侮辱。

正如“不义之财”巡演⑳ 一样,“污秽与愤怒”之名一出,立马招致了八卦小报的冷嘲热讽。1976年到1977年间乐队所经历的丑闻似乎为其当事人打上了“污秽与愤怒”的烙印,让他们一直翻不了身,对莱顿来说尤其如此。可是,谁又能呢?另一方面,它同样见证了性手枪成为全民情结的标志性时刻。《污秽与愤怒》所做的正是从一个国家的角度不偏不倚地讲述性手枪的故事,将他们还原到70年代末那个混乱之年——也是20世纪后期政治社会历史的一大转折点。纵然这部影片远非完美——开场白过长,导演有几处下意识的拍摄手法让人难受——但它却让性手枪自己开口讲述了自己的故事,一个多么精彩的故事!

《没感觉》(No feelings)是性手枪的三大消极曲之一(另两首是《没意思》[No fun]和《没未来》[No future]),鉴于摇滚乐一贯要求表达真实的自我,于是许多人就将这首歌看做是乐队成员自身的写照。反观这部影片,除了那些未公开过的视频档案,片中最让人记忆犹新之处莫过于保罗•库克(Paul Cook)、斯蒂夫•琼斯(Steve Jones)、约翰•莱顿和格伦•马特洛克(Glen Matlock)娓娓道出自己尘封已久的情感。他们谈到了童年的创伤(琼斯自小缺乏父爱和家庭温暖;莱顿患过严重的脑膜炎),相互磨合的困难(约翰•莱顿:“我们是一群‘猴子’在参加茶会”),那件全国丑闻(保罗•库克:“我们是头号公敌”),还谈到维瑟斯(斯蒂夫•琼斯:“席德很阴暗,伙计”)、他的惨死(莱顿在镜头前哭了起来)以及他遗留下的影响(格伦•马特洛克:“你知道,这是一道重负”)。

剥开一切愤世嫉俗的包装,斯蒂夫•琼斯对性手枪的自豪之情显露了出来,他有两句话说得一针见血:“那两年,我们尽了他妈的百分之两百的努力,最后弹尽粮绝,就是这样。我喜欢做性手枪的一员,我永远都是一名性手枪。至少到我死的时候,我可以说自己这辈子总算没白活。”他的另一番话则诉说了混乱造成的血肉代价:“我没有生活可言,没有任何东西可以失去。说到底,我不过是一个可悲的毛头小子。正因为我的灵魂扭曲,所以乱子越闹大,我就越爽;正因为缺乏音乐才能,我们才会如此好斗,我是这么认为的。就像是‘噢,这么干能让你上头条’的感觉。”

对比《没感觉》,再看看《美妙的茫然》(Pretty Vacant)中那句著名的呼喊:“我们知道自己是什么感觉!”经过了四分之一个世纪的沉淀,今天我们再回头看看70年代末,用快乐小分队(Joy Division)的伊恩•柯蒂斯(Ian Curtis)和玛格丽特•德拉布尔㉑ 的话来说,那是一个冰河时代。在当时的环境下,无所适从的不只是性手枪,而是几乎每一个和朋克沾边的人,而他们所热爱的流行文化则披着空洞、尖酸的带刺外壳宣泄着暴怒的情绪。在雷德利•斯科特(Ridley Scott)导演的那部深受朋克文化浸淫(看看片中普莉丝的服饰和姿态就一目了然)的《银翼杀手》(Blade Runner)中,雷克萨斯6号人形机器人最终走上弗兰肯斯坦㉒的套路,倒转矛头指向了自己的创造者。他们想要延长“保鲜期”,所谓“减去一半的寿命,发出两倍的光”,说白了,即一种朋克式的命运;而他们最迫切的要求是:赋予他们的过去和现在以感情。感觉这种东西,他们虽然不具备,却认定了它的必要性。(未完待续)

----------

注释:

① 二战结束后,英国从1945年工党上台执政到1979年撒切尔夫人出任首相的30年时间里,历届工党和保守党政府执行了近乎一致的经济和社会政策。因此,这段时期也被称为战后英国的“共识政治”时期。1997年布莱尔领导的工党上台被认为是第二个“共识政治”时期的开始,即“新工党共识”。

② Neil Kinnock,1942 – ,英国政治家,前工党改革派领袖。

③ 利亚姆即绿洲乐队(Oasis)成员利亚姆•加拉格尔(Liam Gallagher);帕特西即英国演员帕特西•肯西特(Patsy Kensit),利亚姆当时的女友。

④ Hugo Young,1938 – 2003,英国《卫报》资深记者及专栏作者。

⑤ 即提高苏格兰、威尔士议会的自治程度。

⑥ King Canute,约985 – 1035,中世纪英格兰国王,传说他曾站在大海前,命令大海退潮。

⑦ Charleroi,比利时南部城市。

⑧ 20世纪90年代随英伦摇滚乐兴起的一种亚文化。

⑨ Billy Bragg,1957 – ,英国先锋民谣歌手。

⑩ 《法国小馆儿》('Allo 'Allo)和《老爸上战场》(Dad’s Army)都是二战题材的英国情景喜剧。

⑪ VE Day,即1945年5月8日,德国宣布无条件投降。

⑫ Douglas Bader,1910 – 1982,二战时期英国皇家空军的王牌飞行员。

⑬ Jack Warner,1895 – 1981,英国著名演员,以在英国最长寿的警匪剧《警察狄克逊》(1955-1976)和电影《寒夜青灯》(The Blue Lamp)中饰演警官乔治•狄克逊这一角色而闻名。

⑭ Johnnie Ray,1927 – 1990,20世纪50年代红极一时的美国流行歌手,其演唱风格极大地启发了后来的摇滚乐。

⑮书名为《性手枪:内幕故事》(Sex Pistols: The Inside Story)。

⑯ 参见大卫•达尔顿(David Dalton)那本轻松愉快的《埃尔•席德:圣维瑟斯》(El Sid: Saint Vicious)。——原注

⑰ 尼尔斯和雷•史蒂文森所著的《空白》(Vacant)就是一本文字图片俱为上乘的佳作。——原注

⑱ Caroline Coon,1945 – ,英国艺术家、记者、政治活动家,与伦敦朋克音乐圈联系紧密,出版过朋克著作,并给The Clash等乐队提供过艺术作品。

⑲ The Great Rock ’n’ Roll Swindle,性手枪乐队1980年的记录片,从乐队经纪人马尔科姆•麦克拉伦的角度叙事,该片的导演也是朱利安•邓波。

⑳ Filthy Lucre Tour,性手枪重组后于1996年举行的一次巡演。

㉑ Margaret Drabble,1939 – ,英国小说家、传记作家。

㉒ Frankenstein,英国女作家玛丽•雪莱(Mary Shelley)于 1818年所著的恐怖小说,又译为《科学怪人》,讲的是一个年轻的医学研究者弗兰肯斯坦创造了一个毁灭了自己的怪物。

秋季新款长袖T恤“朋克范儿”及纯色长袖T恤上架

淘宝搜“

不许联想+高级皮马棉

”

进入本店

或扫描下面二维码进入

旧文一览

◆

夏日的最后一朵玫瑰

◆

书后面的人

◆

再见,打口唱片

◆

格瓦拉为什么能成为T恤宠儿?

◆

齐柏林:飞出来的一部纪录片

◆

你找到你要找的那个东西了吗?

◆

我爱×××