“月初就下了通知,说统统不让干了,你看在这院子里拉线的工人,关了门,他们吃啥,我吃啥?” 望着自家场院里堆积如山的电线和电机零件,天津市静海区子牙镇东子牙村的村民李成愁眉紧锁。

李成口中的通知,是今年4月中央第一环境保护督察组进驻天津后,“未达到环保标准”的大小作坊收到的关停整改命令。6月1日,综合执法队还向每家作坊下发通知,要求6月20日前清理所有残存的固体垃圾并关停作坊,否则将“一刀切”断水断电。

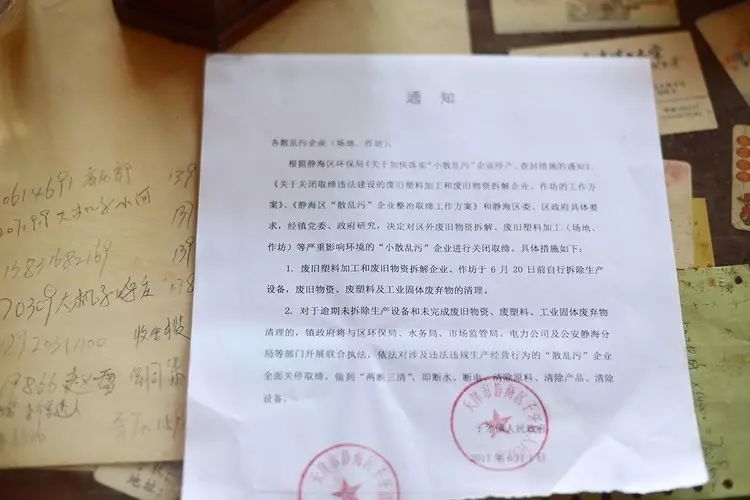

村民们收到的限期关停整改通知。(摄影:沈源)

天津子牙循环经济产业区是中国北方最大的循环产业园区,像李成家这样靠拆解“洋垃圾”为生的大小作坊已存在一二十年。但在近期,小作坊们迎来了“史上最严”大整顿。

“洋垃圾”进入中国已有30余年,“循环经济”产业更成为许多人发家致富的路子,处理洋垃圾的园区和作坊遍布天津、山东、浙江、广东等沿海省市。但在带来不菲经济利益的同时,伴随“洋垃圾”而来的灰色产业链和环境污染,也逐渐成为不可承受之重。

2016年中国进口垃圾逾730万公吨,总值达37亿美元,占全球总量约56%。(网络图)

7月18日,中国正式通知世界贸易组织(WTO),从今年底开始,中国将禁止进口包括废弃塑胶、废纸、电子垃圾在内的24种固废“洋垃圾”。

相比洋垃圾禁令,李成更关心眼下如何处理巨资购进的原材料。督察组派出的综合执法队4月就将子牙镇的作坊贴上了封条。李家的场院内,剥线机仍在“咔啦咔啦”地转动,十几名工人娴熟地将院子里剩下的电线送进闸口。“黑天白天倒班干,起码把这些线都拉出来再说。”

综合执法队一直在子牙镇上驻扎,皮卡车每个白天都不定时地穿梭在各个被查封的作坊间。李成和其他村民不得不一边偷偷开工,一边派人站岗放哨,玩起猫捉老鼠的游戏。李成总能在综合执法队敲门前,将未处理完的原料堆进院子里原先的办公室,好像一切都没有发生。

6月底,执法队的踪影不再出现,为了那尚未处理完的原材料,四五家作坊又偷偷开启了自己的剥线机。

截至七月初,李成和几家有“存货”的村民都已将手中的原材料全数暗中处理并分销到河北的提炼作坊。不过,村里没来得及清理干净的小作坊也不在少数,“没日没夜地干,那也干不完啊。”

李成的作坊最主要的业务是拉线。所谓 “拉线”,是将从国外进口的废旧电线、电机、变压器等拆解,并对分解后的金属和塑料外壳二次分销以赚取差价。

在子牙镇,第一个吃螃蟹的是李成的远房亲戚张林。1993年,看到亲戚在广东“赚了大钱”的张林,想起临近天津港堆积的固体废料,把心一横,撂下锄头借钱买了三台剥线机,一干就是20多年。

处理一个集装箱的废料能有数万元的赚头,这在90年代无疑是一笔巨款。张林赚到第一桶金后,临近的村民也纷纷效仿。尽管光是购进原材料就需要十几万的资金,可一番东拼西借之后,靠着自家场院和几台吱吱呀呀作响的剥线机,每个村都办起了几十家拉线作坊。“拆废”鼎盛时,仅东子牙村就有近百户人家开起作坊。

经过处理拆下来的铜和塑料皮,会运到河北完成进一步的炼制加工。一个月下来,每个小作坊最少都能处理两个集装箱的货物。铜价波动幅度不大时,每处理一个集装箱25吨的货物,可以净赚5万元。村民们成了事实上的“小企业主”。

子牙镇小作坊内剥下来准备出售的铜线芯。(摄影:沈源)

根据1995年的《固体废物污染环境防治法》,从事固体废物处理的企业必须取得合格的环评资质才能开办工厂。然而,办厂必需的营业许可、处理固体废料需认证的环保资质、进口废料所需的许可证,在这里都难觅踪影。“咱这厂子就这么点地方,大家都觉得没必要办这个许可证,也不知道环保审批的重要性,而且根本没人来查嘛。”

工人的权益也难以保障。来自四川、东北等地的工人,在这里黑白颠倒地工作,每天的报酬约为100元。除了劳动合同,只有一份作坊主给他们购买的意外保险。

起初多数村民甚至没有给工人们购买意外保险,直到7年前一名工人的左手被剥线机切断。李成直言,“拉掉手的事儿不少见,可他们不干这个,能去干啥……

中国的“洋垃圾”拉锯战

塑料王国:生于洋垃圾,挣着买命钱

生活在2000万人的北京,怎样才能不“犯病”?

珍爱智商,远离“区块链”

十年来,为什么总有孩子被闷死在校车上

打仗“怕死”这件事,美国人是真怂!

首富轮流做,这个短暂把比尔·盖茨“挤下”神坛的男人,有点另类

他曾是格鲁吉亚总统,后来成了乌克兰的州长,如今却要流亡美国

保卫南海的新打开方式:旅游、搓麻、K歌

又爆料!美议员称俄黑客潜水Facebook,监视法国大选