近30年来,生物技术药物尤其是单克隆抗体药物的研究开发,已呈井喷态势。1986年第一个治疗性单抗(Muromonab)问世;而截至今年上半年,全球获批上市抗体类药物(包括已撤市的5个和先撤市又获批的1个)已达85个。在原研药的研发如火如荼的同时,随着重磅药物专利到期,抗体生物类似药的发展也迅速兴起。整个抗体药物行业一派欣欣向荣,市场规模将破千亿美元大关。

在全球范围内的全行业蒸蒸日上的同时,国内学术界和工业界也不甘落后,一方面选择经典靶点开发Me-too、Me-better,选择经典药物开发biosimilar,另一方面也尝试通过新靶点、新技术实现弯道超车。抗体药物(和其他生物技术药物)的开发周期漫长,技术壁垒较高,优质产品的推出的背后是扎实的学术积累、高效的产业转化和成熟的商业运作,在这几点上,国内业界还有很大的提升空间。

在这里,笔者想借助华人抗体协会的平台,向大家介绍国内学术界从事或专注抗体药物研究开发的科研机构或其下属的重点实验室,带大家一览国内学术界在这一领域的积累和布局情况。

目前,笔者检索到16家具有一定规模或正在筹建的相关机构,若有遗漏,还望读者批评和补充:

|

序号

|

科研机构和重点实验室

|

地点

|

研究范围

|

负责人

|

|

1

|

上海交通大学细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心

|

上海

|

抗体的基础研究到生产的全部过程

|

朱建伟

|

|

2

|

第二军医大学上海细胞工程重点实验室

|

上海

|

抗体的基础研究到生产的全部过程

|

——

|

|

3

|

中国科学院上海生命科学研究院抗体研究中心

|

上海

|

抗体相关新技术的研发以及诊断试剂和治疗性抗体的研制

|

孙兵

|

|

4

|

IPS-MRCT 抗体药物联合中心

|

上海

|

抗体药物研发和转化

|

孙兵

|

|

5

|

中国科学院上海药物研究所生物技术药物研发中心

|

上海

|

早期筛选和功能评价、抗体工程

|

李佳

|

|

6

|

上海科技大学免疫化学研究所

|

上海

|

早期筛选和功能评价、抗体工程

|

Richard A. Lerner

|

|

7

|

华东理工大学生物反应器国家重点实验室

|

上海

|

生物药(包括抗体)的工艺开发等

|

许建和

|

|

8

|

东南大学发育与疾病相关基因教育部重点实验室·蛋白质与抗体平台

|

江苏南京

|

早期筛选和功能评价、抗体工程、工艺开发等

|

谢维

|

|

9

|

南京医科大学卫计委抗体技术重点实验室

|

江苏南京

|

早期筛选和功能评价

|

邓国民

|

|

10

|

同济大学苏州研究院生物医药研究中心

|

江苏苏州

|

针对生物医药及重大疾病机制的个性化诊疗研究和抗体靶向药物研究

|

房健民

|

|

11

|

中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所抗体药物研究中心

|

广东深圳

|

早期筛选和功能评价

|

万晓春

|

|

12

|

暨南大学抗体工程研究中心

|

广东广州

|

细胞工程抗体与诊断试剂研制、基因工程抗体与抗体药物研发等

|

向军俭

|

|

13

|

厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心

|

福建厦门

|

早期筛选和功能评价、抗体工程、工艺开发等

|

夏宁邵

|

|

14

|

聊城大学生物制药研究院·山东省抗体制药协同创新中心

|

山东聊城

|

抗体制药和高端制剂

|

韩军

|

|

15

|

第四军医大学肿瘤生物学国家重点实验室·抗体工程研究单元

|

陕西西安

|

抗体靶向药物研究

|

陈志南

|

|

16

|

西安交通大学第一附属医院·陕西省抗体与细胞免疫治疗工程研究中心

|

陕西西安

|

抗体与细胞免疫治疗的科研、生产、临床转化

|

——

|

上海交通大学细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心是依托上海交通大学和中信国健(现为三生国建)筹建的生物药研发机构,它结合学校的基础研究和产业化技术,旨在构建生物药物从实验室研究到产业化的整个研发流程。

第二军医大学上海细胞工程重点实验室是由第二军医大学与上海张江生物技术有限公司于2002年共同建立,其研究方向覆盖抗体药物的早期研究到应用,包括抗体结构域功能、新型结构的抗体药物设计和构建、抗体药物临床研究等,并拥有完备的中试工艺研究线。

中国科学院上海生命科学研究院抗体研究中心是由中国科学院上海生命科学研究院启动的一个诊断和治疗性抗体的研发服务平台,基于多年的基础研究及抗体研究和制备的经验,目前已建立并完善了抗体相关的一系列技术,包括抗原/抗体制备、试剂盒开发、抗体基因工程改造、抗体的体内体外药效评价等。

IPS-MRCT 抗体药物联合中心成立于2016年,由中国科学院上海巴斯德研究所和英国国家医学研究院科技部合作共建,目前正在建设之中。该中心将整合双方的优势,致力于在国内研究机构和国内外制药公司之间建立技术转移转化的桥梁,促进中国创新抗体药物的研发与产业化。

中国科学院上海药物研究所生物技术药物研发中心于2015年开始筹建,为上海药物所的“十三五”规划重点培育方向。目前的研究方向围绕具有自主知识产权的新型抗体药物开发,包括单克隆抗体药物、抗体偶联药物、纳米抗体药物等。

上海科技大学免疫化学研究所成立于2012年10月12日,其以免疫化学的基础理论为核心,以全人源抗体库为依托,专注抗体技术和抗体药物开发。

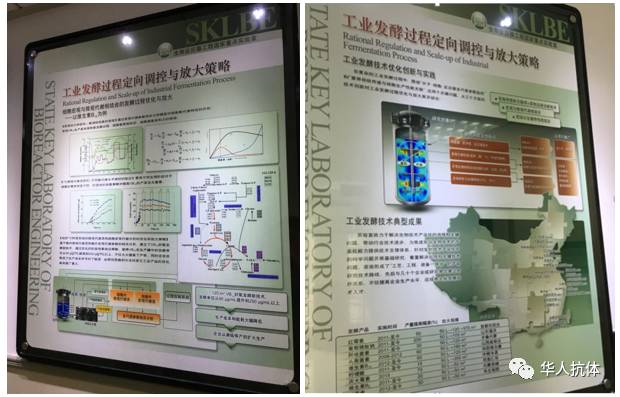

华东理工大学生物反应器国家重点实验室主要从事以生物反应器为核心的生物工程基础和应用基础研究,研究方向包括生物过程工程、生物反应工程和生物系统工程,旨在解决生物过程从实验室过渡到实际生产时面临的生产规模和生产效率等问题。它也是目前国内唯一较大规模的专注抗体药物生产工艺研究的学术机构。

东南大学的蛋白质与抗体平台隶属于其发育与疾病相关基因教育部重点实验室,该平台是我国最早进行纳米抗体研发的单位之一,目前已成功构建了包括抗体片段的噬菌体展示、纳米抗体的制备和人源化、纳米抗体的化学修饰和工程化改造、纳米抗体靶向给药等多个纳米抗体开发的相关技术。此外,通过与高科技生物技术公司的合作共建,该平台在抗体类药物的药效评价、药物工艺开发等方面也具有一定的经验。

南京医科大学卫计委抗体技术重点实验室于2005年8月成立,是江苏省属高校中建立的第一个卫计委重点实验室,其前身是南京医科大学抗体工程研究中心。实验室以抗体应用研究作为主要发展方向,开展基础、预防和治疗三个方面的免疫学研究。

同济大学苏州研究院生物医药研究中心与2009年成立,是一个兼具产学研转化和公共服务的综合性研究平台。该中心在房健民博士的带领下,依托同济大学生命科学与技术学院等多家学术单位,并与荣昌生物等多家国内企业建立战略合作伙伴关系,聚焦重大疾病的个性化诊疗研究和抗体靶向药物研究。经过几年的积累与运营,该中心已有一批重要成果产出。

中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所抗体药物研究中心是生物医药与技术研究所下属的一个研究单元,旨在用单克隆抗体研发技术搭建具有完全自主知识产权的纯人源单抗药物技术平台,开发国际前沿的纯人源单抗,用于恶性肿瘤及自身免疫系统疾病的临床诊断和治疗。

暨南大学抗体工程研究中心成立于2004年3月,该中心由向军俭教授领导,集中于单克隆抗体的相关研究。目前的研究方向主要有两个:一个是细胞工程抗体与诊断试剂的研制,包括免疫抗原表位分析与合成、表位竞争筛选技术等;另一个是基因工程抗体与抗体药物筛选,噬菌体抗体库构建和人源抗体筛选、鼠源抗体人源化改造等。该中心承担了多项国家和地方科研项目,授权了多项技术专利。

厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心拥有治疗性抗体技术平台,该平台覆盖抗体药物从实验室研究到小试生产工艺开发。从开展的课题来看,该平台专注于抗病毒抗体药物的开发。

山东省抗体制药协同创新中心是聊城大学与聊城高新生物技术有限公司共建的专注抗体药物开发的研究平台,由聊城大学生物制药研究院(成立于2015年4月)牵头负责。目前,这一研究平台正在建设之中。

第四军医大学肿瘤生物学国家重点实验室下属有抗体工程研究单元,负责人为中国工程院院士陈志南教授。陈志南教授曾率队研发放射治疗肝癌的“碘[131I]美妥昔单抗注射液”,并于2006年在国内获批,商品名为“利卡汀”。

陕西省抗体与细胞免疫治疗工程研究中心是依托西安交通大学第一附属医院成立的专注抗体药物和细胞治疗研发平台,从事抗体与细胞免疫治疗的科研、生产、临床转化。该中心于2016年9月5日获批建设,目前正在建设之中。

重点介绍:华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室

以上这些单位或已在抗体领域深耕多年,或是跟随生物医药的大势刚刚起步,但都有自己的定位和优势。笔者从中挑选华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室,对其特色进行详细介绍。

如前文所述,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室是目前国内唯一较大规模的从事抗体药物生产工艺研究的学术机构。虽然将其放在抗体药物研发机构的行列,但它从整体上看其实是一个更加多元的工艺平台,是一个既走在科技前沿、又具有很好的传承性的不断发展中的综合性科研单位。

华东理工大学的生物工程方向,最早可追溯到学校于1955年成立的国内第一个抗生素制造工学专业。1989年,国家计划委员会(国家发展和改革委员会前身)同意在华东化工学院(华东理工大学前身)成立生物反应器国家重点实验室。1995年11月,实验室通过国家验收,并于1996年2月正式对外开放,同时更名为如今的“生物反应器工程国家重点实验室”。它是目前全国高校中生物化工领域唯一的国家重点实验室。实验室以生物反应器工程为核心内容,从生物过程工程、生物反应工程和生物反应器系统工程这3个方面开展基础和应用基础研究,涉及生物催化剂分子工程、工业发酵过程调控、动物细胞培养等多个领域。笔者在这里重点介绍实验室的一个较为宏观的研究方向,即生物过程工程。

所谓过程工程,依照维基百科的定义,是指专注于对化学、物理、生物等过程的设计、操作、控制和强化;依照中科院过程工程研究所的定义,是指研究物质的化学、物理和生物转化过程中物质的运动、传递和反应及其相互关系。针对生物过程工程,简要来说,是指基于各种传感器的数据,分析细胞生理特性、细胞宏观与微观代谢、反应器流场等多种参数,并在此基础上实现对生物反应过程的精确调控。按笔者的理解,它属于方法论层面的研究策略。

生物过程工程研究属于整个实验室的3大方向之一,在华理传统的微生物培养和发酵工艺研究中,已经得到了很好的体现。

基于对微生物发酵过程的精确调控,实验室已经帮助国内多家生物技术企业实现生产水平的提高,为社会经济做出了重要贡献,同时体现了学校和实验室强大的技术转化能力,研究成果先后四次获得国家科技进步二等奖。

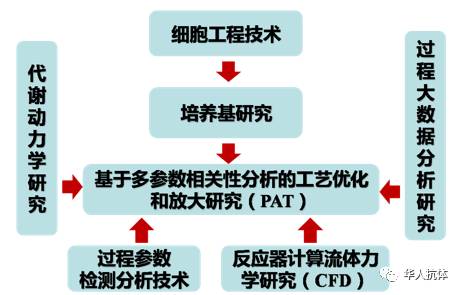

相比微生物而言,动物细胞的培养过程更为复杂。针对基于动物细胞培养过程的过程工程系统研究,实现动物细胞培养过程的精确调控和放大,目前正是实验室的主要目标之一,也是与抗体等生物大分子药物密切相关的研究方向,也是笔者在这一部分所要介绍的内容。

实验室对于动物细胞大规模反应器培养的过程工程研究贯穿从细胞株构建(驯化筛选)到培养基开发和工艺优化再到产品检测和纯化的整个生产过程,并将生产工艺与生物反应器装备技术的研究有机结合,实现工艺与装备的一体化。

(信息来源:国家生化工程技术研究中心(上海))

细胞工程技术:

是在对细胞代谢充分研究的基础上,对细胞进行工程改造或驯化,以满足特定的生产要求。比如在实验室曾经做过的生产腺病毒活载体疫苗相关的研究中,研究人员利用CRISPR/Cas9技术对HEK-293T细胞进行基因改造,改造后细胞株的腺病毒生产能力最大提高了3.3倍。

培养基研究:

是对细胞培养所需培养基成分的摸索和验证,同样是基于特定的生产需求。在实验室曾经的“猪圆环病毒2型(PCV2)病毒样颗粒亚单位疫苗(VLPs)反应器大规模生产过程优化和放大研究”课题中,课题组对生产所用的Sf9细胞的补料培养基进行了组分的Plackett-Burman研究和单因子验证,从而优化了补料培养基成分,细胞最大密度提高了近一倍。

不管是细胞工程技术还是培养基的开发和优化,都是为了确保对生产所需原材料的把控,这是实现生产过程控制的前提。

代谢动力学研究:

涉及细胞的基因组、转录组、代谢组和代谢流组等,并结合反应器工程,是一个多尺度的分析和研究方法,其目的是研究细胞的基因和微观代谢变化,为确定细胞培养和产品生产过程中的关键质量属性提供分子和微观代谢水平的依据。

基于多参数的工艺优化和放大:

是整个生物过程工程研究的核心部分,也是所有技术最终汇总的部分。

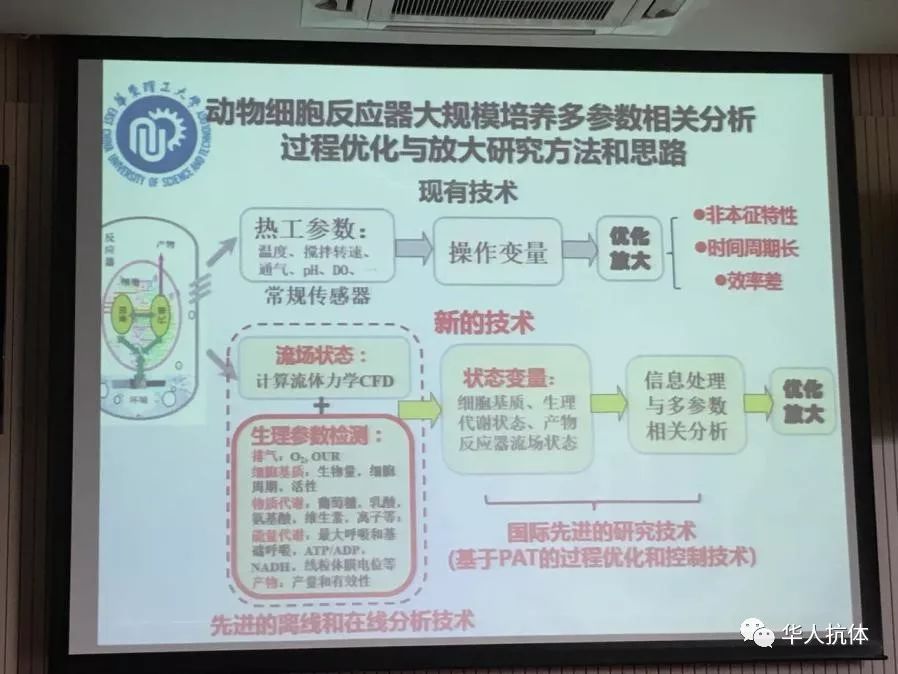

传统生产工艺通常只检测温度、反应液pH值等热工参数,并通过调节操作变量来控制参数的稳定,在此基础上进行放大。整个工艺并非基于对细胞培养的本质的认识,因此较为粗糙,周期较长且效率低下。

而新的技术,即实验室正在系统研究的生物过程工程技术,则是基于对细胞培养过程实时监测的优化和控制技术,即基于PAT(Process Analytical Technologies,过程分析技术)的过程优化和控制技术(FDA 倡导的 PAT,可以帮助人们识别出哪些参数对产品质量至关重要以及哪些技术最适合测量这些参数)。在细胞培养的过程中,通过离线和在线分析技术实时检测细胞的宏观代谢和微观代谢相关的

多尺度