本文首发

微信号:镜像娱乐(ID:jingxiangyule)

作者:Ashley

“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷。

旌旗招展空翻影,却原来是司马发来的兵。

”和着一声声西皮慢板,屏幕上千骑席卷而来,狼烟烽火愈演愈烈。

兵临城下,天地肃杀。

“西城的街道打扫净,预备着司马好屯兵。

诸葛亮无有别的敬,早预备下羊羔美酒犒赏你的三军。

”在《青春京剧社》的舞台上,红衣长衫的老生王珮瑜,立于全息投影塑造的城楼之下,一曲京剧《空城计》唱出诸葛亮大敌当前的从容洒脱。

即将来临的2020年,是京剧诞生230周年。

公元1790年起,四大徽班陆续进京。

各剧种交流、融合,最终形成了如今被视为国粹的京剧。

200余载岁月中,京剧曾影响了一代又一代国民,从青年、壮年至迟暮之年,在京剧中领会忠孝礼仪,明白修身立德。

几多岁月流转,几多故事吟唱。

如今,京剧仍在各大剧院上演着,但观众却局限于老一辈们。

大多数年轻人听不懂有板有眼、字正腔圆的京剧,不了解四功五法、唱念做打。

如何打破隔阂,让年轻人领略梨园风光,感受国粹之美?

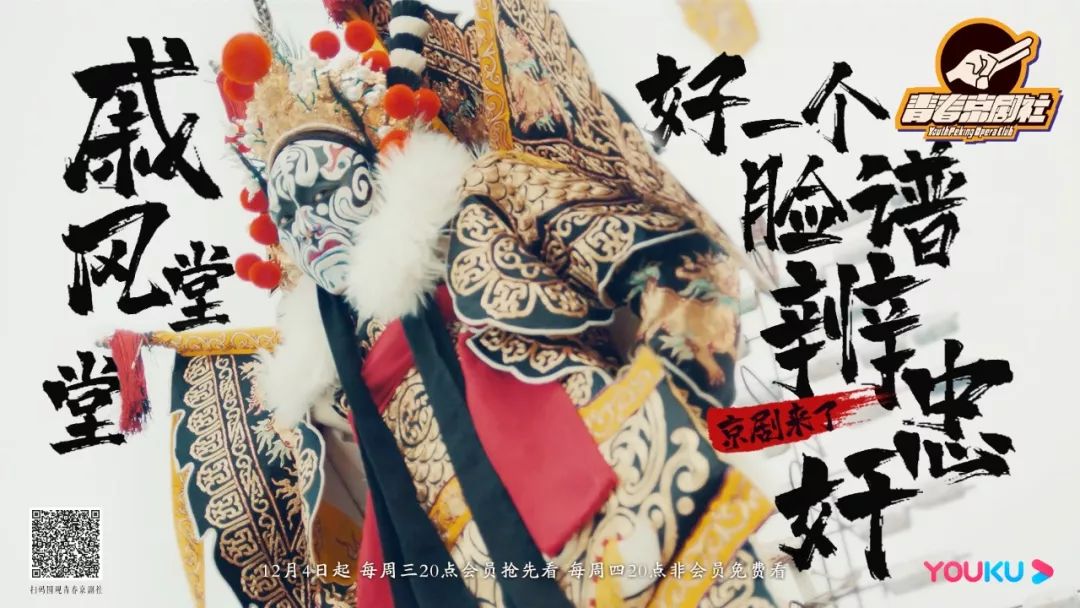

京剧元素互动推广综艺《青春京剧社》给出了答案。

运用声、光、电等高科技手段呈现京剧唱词中的故事,由年轻人向京剧表演艺术家学习基本功,通过“京剧角色的求职指南”、“那些年我们追过的爱豆”等主题化讨论,《青春京剧社》在现代语境中展现传统的京剧艺术,挖掘京剧的魅力。

“只要能有一个人,因为我们的节目对京剧有了新的了解或者改观,我就觉得挺有成就感。

”《青春京剧社》节目导演期待能有越来越多年轻人通过这个节目看戏、听戏,最后品戏、学戏,懂得京剧艺术、学到一些京剧知识。

从艺术想象到舞台视象

2018“国潮”元年过后,东方美学和文化自信更进一步影响了国民的文娱生活。

9月发布的《国潮骄傲大数据》显示,自2009年至2019年,中国品牌的关注度从38%涨至70%。

2019年,国产文娱品牌的标签词升级成为“IP崛起”、“原创”、“独家版权”,以《哪吒之魔童降世》为代表的国产文娱品牌,正迎来发展“黄金期”。

“国潮”崛起,是传统文化与现代美学的一次联姻。

传统文化的回归以及大众愈发对文化的强烈认同感,在经济领域催生了一批“中国智造”的文创产品,也在文娱领域助推了文化类综艺成为大众认可的精品爆款。

《青春京剧社》作为一档京剧元素互动推广综艺,与此前优酷垂直类综艺瞄准的街舞、灌篮、机甲不同,京剧年代久远,与年轻观众的距离也相对更远一些。

因此《青春京剧社》所面临的挑战之一,就是让年轻人听起来觉得陌生的传统戏曲艺术,成为真实可感的舞台视象。

“只通过语言表达其实限制了想象的空间。

5G时代到来,我们在思考京剧里所有艺术想象的部分,如何用现在年轻人容易接受的方式去解读和展现,让大家看到京剧其实真的挺‘酷’的。

”

为了展示传统文化的‘酷’,在舞台背景设计方面,《青春京剧社》按照《礼记》中“天圆地方”的概念打造了4个环形装置,为每一个京剧片段量体裁衣,设计细致的动态景观和适配的舞台美术。

表演过程中,配合着绚烂的全息影像,声、光、电等高科技手段的运用,环形装置变换出不同的造型,或是沙漏型,或是浑天仪的形状,通过这种富有科技感的极简创新设计,来展现中华文化的包罗万象。

在第一期《杨家将》的唱段中,身穿戏服的武生,负着四面靠旗,威风凛凛。

背景的4个环呈从小到大递增排布,造成层次感,分割画面,让焦点集中在中心的杨六郎身上。

环形装置上的光晕、线条也随着表演者的一招一式而变化,凸显杨延昭的英勇善战,造成震撼的视觉效果。

除了视觉冲击,《青春京剧社》也注重听觉上的“原汁原味”。

据总导演介绍,在舞台旁边,全程坐着一支由戏剧院校老师组成的乐队。

“京剧基本上都是现场的乐队。

因为他们要根据演员对片段或唱腔的演绎来变化,音可拖长,也可收短。

”现场专业的京剧伴奏乐队,让舞台表演更具灵活性与张力。

节目一开始,乐队老师跟着杨迪《铡美案》的清唱开始即兴伴奏,为这段戏曲演唱带来了极佳的综艺效果。

值得一提的是,《青春京剧社》的舞台离观众很近。

现场观众能够从京剧的扮相、现场表演,直观感受到京剧艺术的魅力,从而产生兴趣。

除此之外,节目重互动的氛围也得以实现。

“舞台艺术其实是和观众最近的,他要根据观众的反应来去决定今自己行腔的状态。

我们希望现场的观众也能一起配合。

不仅能近距离看到,还能近距离参与。

”

从看戏、听戏到品戏、学戏

一方面,《青春京剧社》以现代视角组合了舞台元素,将科技与艺术融合,注重现代化、年轻化、趣味化,将艺术想象变成富有时尚感的舞台视象。

另一方面,节目也通过互动和体验推动观众与作品产生交互,以感受传统文化的当代生命力。

由张国立带领的“京剧班社”社员,杨迪、刘维、大锁、海陆,其实并不是专业的京剧表演艺术家,而是对京剧艺术感兴趣的年轻人。

为了保证社员们对京剧的认知和一定的了解,节目组也事先安排了京剧戏曲老师为他们上了一段时间的课。

“因为不了解京剧的观众占多数,如果现场都是专业人士,那么他们和观众的互动感、共情就会比较弱。

”“京剧青春代言人”的候选者,都是带着对京剧的好奇和不同于专业的群众视角,站在节目的舞台上,学习、体验京剧艺术的。

“京剧的知识点很多。

我们需要让大家一点一点分阶段消化学习,而不是一上来就灌输很多,很难消化吸收,让观众产生排斥感。

”节目中社员学习的唱词、身段、神情等,都是经过节目组筛选的。

“惊提、怒沉、喜展眉”的京剧表情包,能够让观众迅速对京剧产生兴趣。

从第一期节目可以看到,社员们在舞台上学习表情包的时候,观众席里的年轻观众也纷纷效仿。

“枪花秀”的环节,4位社员挑战“腕花”、“皮猴花”、“迎面花”,有完全掌握要领的,也有技术不佳的,对比之下产生了笑料。

实操性很强的舞枪花,也让现场和屏幕前的观众跃跃欲试。

用“聊天”的形式讨论京剧,在知之甚少的情况下看戏、听戏,缺少了一份感同身受。

而加入学习、体验、互动之后,《青春京剧社》把京剧文化“掰开揉碎”了,没有任何基础的观众也可以从中学习到一些入门知识。

另外,《青春京剧社》对京剧文化的推广是在主题化讨论中进行的:

“京剧角色的求职指南”、“那些年我们追过的爱豆”……每一期节目的主题都颇具现代意义,亦不失趣味性。

求职、追星,这些与日常生活息息相关的话题,让《青春京剧社》成了时下深受年轻人欢迎的“历史人物科普bot”。

联想到杨六郎摆牦牛阵的战术,大锁认为他可以成为驯兽师。

为诸葛亮求职,海陆觉得凭借他舌战群儒的口才能成为现代的“带货主播”,杨迪则认为孔明可以胜任视频博主,现场模拟起了Vlogger诸葛孔明:

“大家好,我是生活在隆中的诸葛亮。

”

在节目有趣的互动体验和思考中,观众不再停留于看戏、听戏,而是开始品戏、学戏,提升了对京剧文化的独特内涵和深厚文化底蕴的认可度和认知度,无形中也成为了京剧文化的体验推广者。

“汇千古忠孝节义,成一时离合悲欢”,《青春京剧社》聚焦京剧艺术,寻求传统文化的现代青春表达,让古老悠久的京剧艺术通过时下的新技术和新语境焕发新生,穿越千万层介质,把京剧艺术的不朽留赠舞台。