我们常见的地中海形象,往往以西欧为地图的中心。意大利半岛就像是一支伸入海中的长靴。而罗马城的位置,似乎正处于整个地中海的中心。

但是如果从人类文明发展史的角度看,那么地中海的格局大致是这样的:埃及和两河流域是两大原生文明,希腊和迦太基则是两个次生文明,而罗马不过是次生文明中的后起之秀。

重新确定了视角的中心之后,我们不难看出罗马的尴尬处境。黑海与地中海的交流必须经过希腊,西班牙与地中海的交流必须经过迦太基,但是没有任何一条商路需要经过罗马。它所处的位置,实际上是整个地中海世界中最遥远的角落。

经济形态对文化的塑造无疑有着决定性的影响。希腊的神话故事,大多与智慧有关:赫拉克勒斯智取敌人,埃奎沃克斯巧用神谕,地米斯托克利足智多谋,泰勒斯著以至理名言。而罗马神话则更加乐于称颂勇气:斯卡沃拉把手伸进火焰,克劳莉亚横渡大河,赫拉蒂乌斯奋勇杀敌,库提乌斯舍生取义。希腊和罗马,谁才是经商民族,可谓一目了然。

在拉丁语中,财富(

pecunia

)和牲口是同一个词。由此可见农耕对于罗马人的重要性。意大利半岛也许是地中海世界最能锻炼农民的地方。这里的火山灰质土壤十分肥沃。但是土层很薄,容易被山洪冲走。激励与挑战并存的环境,促使这里的居民在水利方面取得了相当的成就。考古学家在这里发现了史前水坝和排水沟的遗迹。罗马时代那些高挑的城市引水渠正是由此一脉相承。

在主观上,大型工程是集体主义精神的摇篮。在客观上,发达的农业支持了更大数量的人口。这两者都决定了罗马不可能像希腊那些

2

、

3

万人的城邦一样,实行一人一票的直接民主。事实上,整个雅典拥有政治权力的公民大约只有

5000

人。而柏拉图认为,理想国的人口上限是

5040

人。

罗马的政治系统要复杂得多。整个罗马被分为

35

个部落,平均每个部落约有数千人。以每个部落推出

1

名代表的形式议论政治,史称部落会议。有财产的市民还可以参加“百人队”,以每队推出

1

名代表的形式议论政治,史称立法会议。此外还有大地主组成的元老院,他们这里实行

1

人

1

票。这

3

种体制的混合,构成了罗马人的“共和制”。

集体主义精神的另一产物是以纪律性著称的罗马军团。作为农民军队,罗马热衷于进行土地兼并战争。到公元前

3

世纪时,罗马已经基本统一了意大利半岛。当他们向迦太基宣战时,战争的目标也是西西里岛上的耕地,而不是商路或者掠夺。

根据记载,罗马与迦太基的第一次战争持续不断地打了

23

年。这意味着战争开始时出生的婴儿,到后期已经成长为老练的战士了。持续不断的绞肉战对农耕文明有利,因为他们拥有稳定的人口补充。而迦太基的外交和商业在战争中深受影响。他们还在雇佣兵身上花费了大笔金钱。当战争以迦太基战败,割让西西里岛告终时,迦太基国内还爆发了大规模的雇佣兵叛乱,国力进一步受损。

由于战争损耗了罗马的大量人口,所以它在占有西西里岛之后,并没有进行大规模的移民开发。但是西西里岛的小麦作为田赋,被源源不断地输往意大利,补充了罗马的元气。从逻辑上判断,如果没有外部的干扰,当罗马人口再次到达高峰时,很可能西西里岛彻底殖民化的进程就会开始。如果那样,也许罗马乃至整个地中海世界的历史都会不同。

迦太基的复仇打断了这个过程。第二次迦太基战争爆发于公元前

218

年,第一次战争结束后的

23

年。这差不多又是一代人的时间,也与越王勾践“十年生聚,十年教训”的计划暗合。

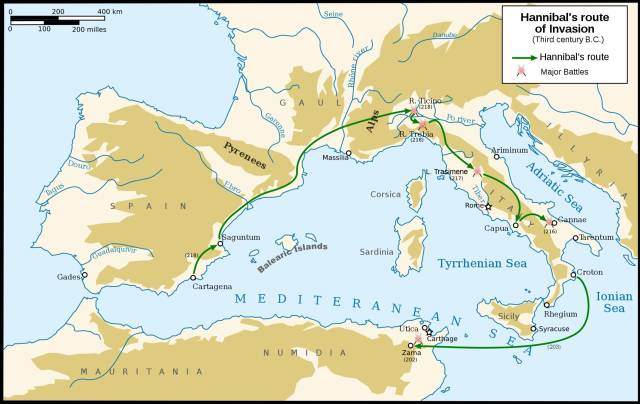

从地理位置上看,罗马在南欧,迦太基在北非,两者隔地中海相望。但是迦太基名将汉尼拔出奇兵,绕道西班牙,翻越阿尔卑斯山,从北向南横扫意大利。

汉尼拔与高卢(今法国)的蛮族联盟,建立了一只极其彪悍的军队。以至于他在十几年的漫长战争中,竟然没有遭遇过一次败迹。当然,这不单单说明他兵法高超,同时也是精确权衡利弊的结果。因为罗马人是好农民,也是好工兵。他们的防御工事能够让汉尼拔的轻骑兵无从下手。所以他纵然野战无敌,却只能绕罗马城而过,而不敢强攻城池。

不能破城,就无法彻底征服罗马。汉尼拔被迫在敌人的领土上打起了持久战。迦太基人对组织农耕没有兴趣,他们每到一处,就破坏水利,蹂躏农田。这种策略意在加大罗马人的补给压力,但是也断送了汉尼拔在意大利长期割据的可能性。它使得农民们更加团结地支持罗马。

据估计,当时的罗马人口多达

5

百万,军队规模超过

30

万。而汉尼拔的部队在刚刚翻过阿尔卑斯山时,只有区区

2

万多人。所以即使他们先后杀伤了超过

10

万名罗马战士,罗马仍然能够集结起更多的士兵投入战斗。

更重要的是,在意大利本土遭受了巨大的破坏的同时,罗马人仍然在西西里、西班牙甚至北非保持攻势。在这些地方作战时,罗马军团除了依靠有限的后勤补给外,很多物资都是在当地劫掠的。

通过第二次迦太基战争,汉尼拔把罗马人逼入了死角,也帮助他们重新认识了自己的种族天赋:集体主义不仅能使罗马人成为优秀的农民,也能让他们成为优秀的战士,而且后者的收益似乎更大。