本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看明朝的军政维系制度?

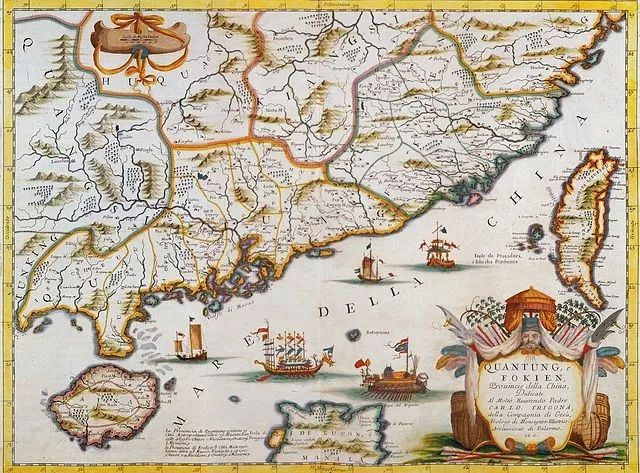

16世纪60年代,远东海岸已是葡萄牙帆船的天下。

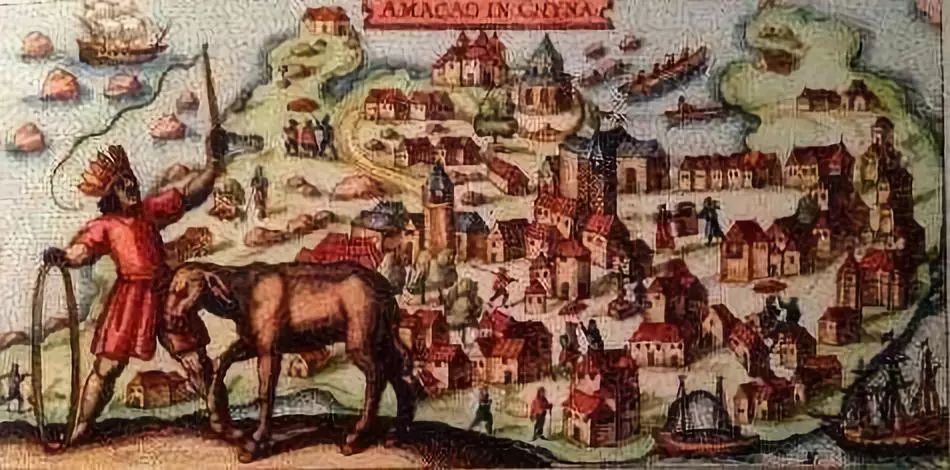

经历了早期的无序与对抗,明朝终于默许他们在澳门落脚。葡人也“不负重托”,开始为帝国带来东南亚的商品与弥足珍贵的日本白银。新上台的隆庆皇帝,也一改前任的盲目对抗理念,与周遭所有势力都达成妥协。

存在感一直不高的 隆庆皇帝

然而,新政措施并不能辐射到全国的各条边境。

许多古老的军镇,依然在以自己的传统模式运作,并不以中央的意志为转移。他们经常需要为自己的生存而奋斗,丝毫不受时局变化影响,也很难被最高层所追究责任。

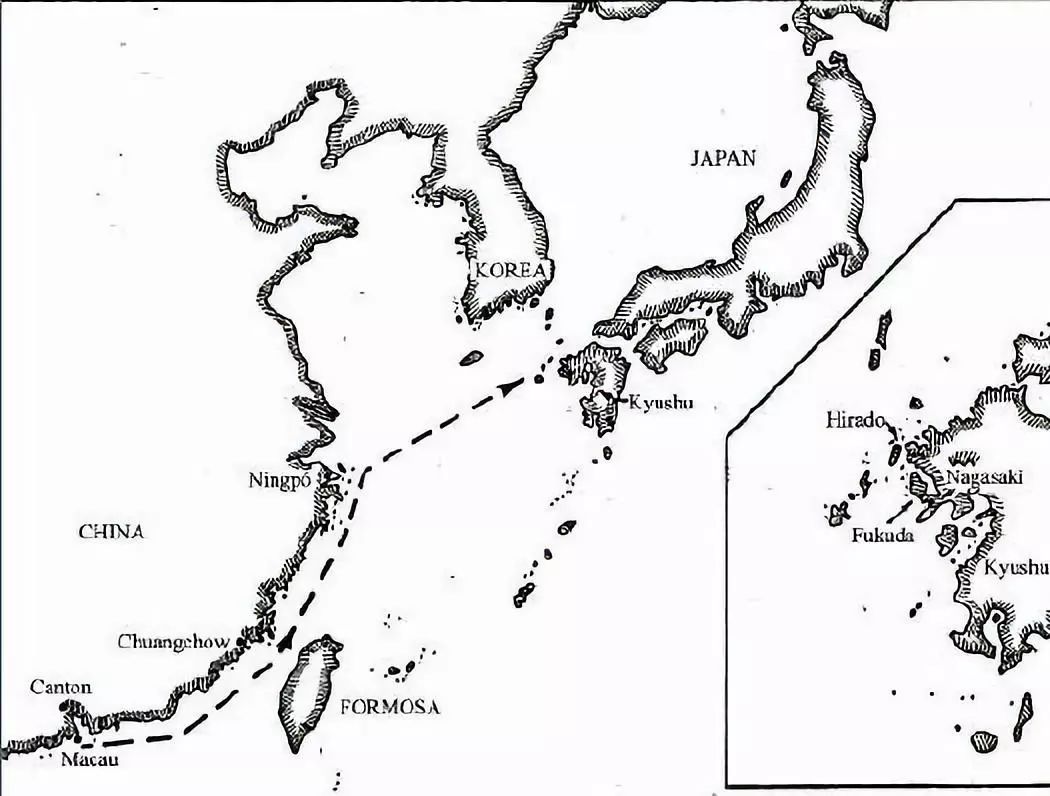

澳门-长崎航线 是明朝首个外资输入中心

1567年,1艘葡萄牙人的小型盖伦帆船在海南北部遇险。

她原本的航线是从日本长崎出发,驶往南洋的马六甲总部,并需要在中途的澳门落脚。由于在中途遭遇风暴袭击,被一路带到琼州海峡附近。不仅船体出现破损,连支撑风帆的桅杆也因大风而断裂。结果,整船在海岸附近搁浅,完全失去了航行能力。但在当时,船员们都不担心自己的生命会遭到威胁。因为从1553年起,他们已经获得了澳门留居权,算是与大明帝国达成妥协。但他们不会想见,眼前的这片海岸其实危机四伏。

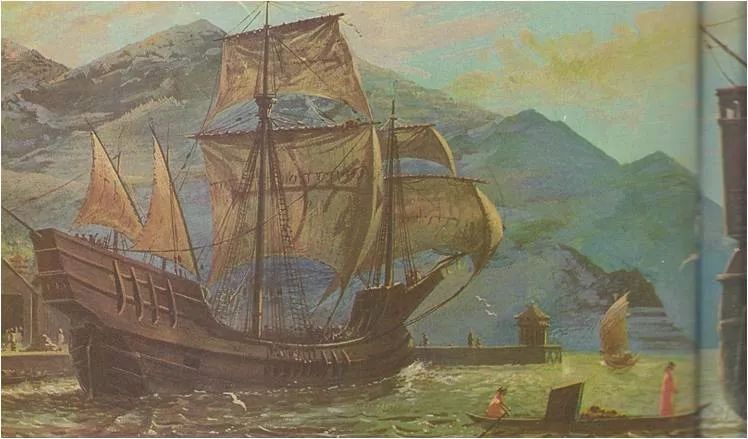

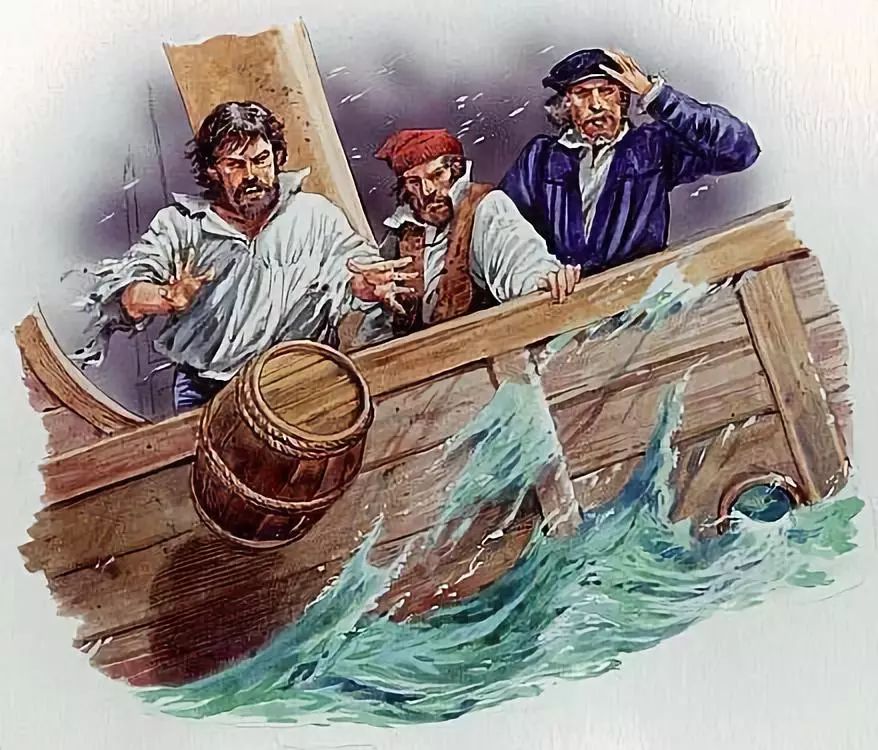

早期的盖伦帆船 大都吨位偏小

驻防当地的明朝水师,很快就将他们包围起来。

由于盖伦帆船无法航行,所以完全处于被围攻状态。最终,经过3天的激战,明军终于靠数量优势取胜。除了将大部船员杀死,也不忘把船上货物扫荡一空,只丢下任由破败的船壳在海上漂浮。以至于当残骸最终被马六甲来的其他船只发现,都不清楚究竟发生了什么事情。后来有船上的日本俘虏侥幸抵达澳门,才将大致经过完整说出。但无论是明朝中央还是广州当局,都对此表示无可奈何且不置可否。

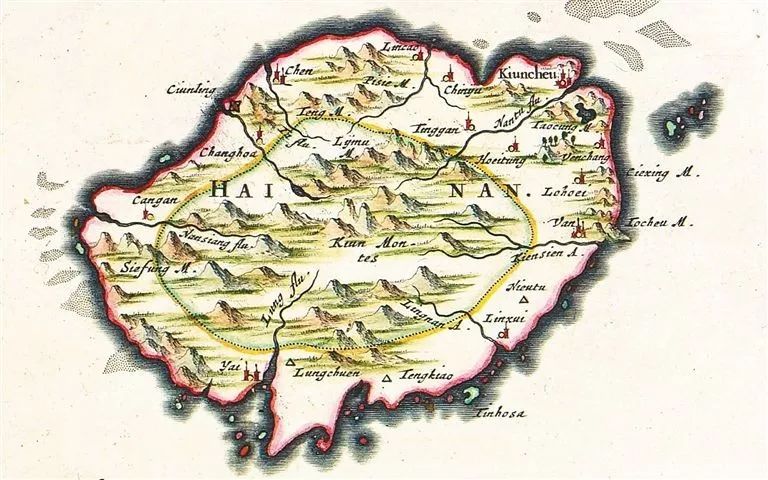

其实,琼州海峡自古就是海盗活动异常频繁的区域。

早在唐朝时,不受任何约束的地方大族,就经常以打劫波斯-阿拉伯商船为生。到了宋朝开始接管全岛,也只能在北部驻扎小规模部队。由于当地开发程度有限,无法供养这些“从天而降”的士兵,就需要朝廷不断从大陆输送给养。一直到元朝开始在岛上进行屯田,海南才成为可以驻扎更多兵力的地方。明朝在控制全岛后,就以史无前例的规模开展军屯,终于在明面上做到了全海岸覆盖。但基于卫所制度的机械与缺乏变通,也在2-3代人的时间内就陷入贫困。

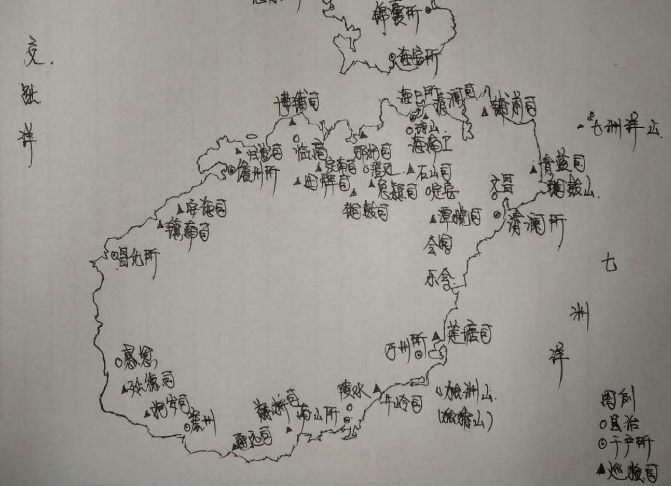

琼州海峡南部一直是海盗频发的区域

同时,海南的地方经济也因明朝的高压低效管制而受到影响。

由于严格的海禁措施,岛上的正常对外贸易趋于停止,原本较为发达的造船业也出现凋敝。大批人口被强制集中到内陆居住,并需要开辟专门的牧场,为广东省的明军提供马匹。相应的,驻扎各卫所营垒内的军户人口也生活困苦,不得不与走私集团达成协议,甚至亲自参与海盗活动。

明朝时期的海南沿岸驻军分布

今天的明粉往往不愿看到,这场完全一边倒的围攻,竟是明军首次击败西式帆船。

在整个16世纪,他们都没有再获得类似机会。因为只要对方的船只还能航行,明军的中式帆船就很难追赶上去。哪怕只装备有最低限度的火力,也能在近距离交火中更胜一筹。这也是明军坐拥天时地利,却依然要用3天去消耗对手弹药的最重要原因。

明军击败的西洋帆船 已经因风暴而丧失航行能力

当时的明朝当局也不会愿意承认,类似琼州海峡的擦枪走火,就是自身控制力下降的一种折射。

不断增长的军户人口,不仅不能提供相应的战斗水准,甚至逐步成为朝廷应付财政开支时的巨大负担。但基于系统稳定的需要,皇帝和大臣都无法将之取消,反而需要以更多投入加以维持。同时,对于地方卫所的各类擦边球行为,势必要睁一只眼闭一只眼。

澳门留居权 并不能保护外商在其他地方的安全

至于所需成本由谁买单的问题,则可以分摊到地方民众、走私海商与番邦商贾头上。

无论个体军户如何贫困,所属的卫所都始终占据着大量田产。沿海居民若想顺利出海,也必须向水师当局缴纳孝敬。而经常无故遭殃的洋夷,也不可能为小概率事件就放弃庞大市场。哪怕其中的大部分人都缺乏购买力,但依然可以同官府完成大宗商品贸易。因此,尽管明朝上下都处在如饥似渴的地步,却也觉得自己可以永远有恃无恐。

明朝始终饱受地方财政危机的折磨

还是在1567年,隆庆皇帝批准远在福建的月港开关。

部分闽越商人获准出海,去往吕宋的马尼拉赚取美洲白银。但类似的政策,其实只辐射帝国境内的极少部分。对于更多生活在沿海的居民来说,自由贸易都是可望而不可求的事情。残存的明朝水师和卫所,始终占据险要位置,并利用政策优势谋得生存。

这也葡人在广东获得欢迎和容忍,却在隔壁海峡遭遇落井下石的内在因素。

因为只有前者才能与自己交流获益,而后者依然在贫困线上嗷嗷待哺。

明朝的有限开放 根本无法惠及海南一类的非重点区域

这种官僚帝国所特有的不平等策略,也将伴随明朝走向最终消亡,并被稍后入关的满清所全盘接收。

以至于今天的我们回看数百年历史,都能从记载的字里行间找寻出类似原理......

推荐阅读

科钦中国海战:东亚文明首次遭遇近代西方海军先驱