本文作者:Jeffrey

授权转载自微信公众号:圈外(ID:iquanwai),未经许可,请勿转载。

大家好,我是

Taka,

大家有没有想过一个问题:为什么你和别人读了同样的书,收获却不如别人多?

如果你有过这样的困惑,那么很有可能是你的学习方法还不够高效。这时候学什么并不是你最优先要解决的问题,怎么学才是关键。

今天我们邀请了

圈外(

ID:iquanwai)的编辑 Jeffrey

来跟大家分享一下她的学习经验。

学习的壁垒

2012年,斯坦福大学计算机学院的两位教授,联合创立了免费公开课项目 coursera,希望通过互联网的力量,

让所有人都可以接触到最优质的教育资源。

现在 coursera 上汇聚了世界上最顶尖的几十所大学的数百门课程,也就是说,任何一个人,不用进行任何考试、申请、面试,直接就可以学到斯坦福大学、普林斯顿大学、加州理工学院,这些全球最顶尖大学的课程。

听起来,好像没机会上大学的人,可以借此缩小和名校精英的差距了。

然而实际情况是,在 coursera 上学习的人,80% 都有大学学位。也就是说,大部分来 coursera 免费使用优质教育资源的人,本身就已经拥有充足的学习资源了。

所以,

最终事与愿违

,

原本的初衷是帮助缺乏教育资源的人,但实际上最常来用的人,却是那些本来就能够获取各种资源的人。

这些人本身就具备良好的学习意识和学习习惯,在 coursera 上继续学习属于锦上添花。

想起了自己对圈外训练营的一段观察——

圈外几期训练营下来,几乎每天都会有学员给教练、给圈圈、给我发微信,说他们学了课程之后,

在

职业上获得了晋升、跟人沟通更加顺畅、一直困扰的问题得到了解决,等等。

但我观察下来,这些最终学有所成的人,

本身就是善于学习和思考的人,

我从跟他们的交流、后台学习数据看,

他们学习、作业和讨论都更加积极。

起初,我一直觉得是课程的推广和激励机制还不够,应该多多推广给那些有问题却只能看鸡汤的人,以及多鼓励那些学习基础相对差的人来积极学习。

所以我想了很多如何推广、激励学员的方法,给圈圈提建议。

但我后来又看到了一个数据:

圈外按时完成课程并做完所有作业的人在60%

(毕业作业就是用学到的方法解决自己的问题,并把方案记录下来。也就是说,60% 的人最后解决了自己的问题)。

但 Coursera 的结课率只有2%

,

而一般的很多训练营,学员认为学习达到期望的平均数字都不到10%!

也就是说,这不是我最初以为的激励机制问题。或许我原本想改变那些看鸡汤的人,本身就是个错误命题。

他们并非是没有信息来源、没有途径接触到好的课程,而是学习本来就是有门槛的,那就是愿意学习并有能力学到东西,达到这个门槛的人其实并不多。

圈外的60%,看起来很高,其实也有很大一部分原因是读者群体:

根据之前的调研,圈外读者平均每天花费60分钟,来进行本职工作以外的学习,

圈外读者的平均学历、从事的工作也高于社会上的普通读者。

这似乎也容易想通,比如,我们都热衷于收集各种书单,但我们也都知道:

高考的时候,考第一和考倒数第一的人,他们的书单是一样的。

所以,不谈中小学教育,对于成人学习来说,

人与人之间的差距,最关键的不是信息来源的差距,而是学习意愿和学习方法的差距。

关于学习意愿,圈圈之前写过一些文章

靠意志力的学习都是耍流氓、说了那么多遍,你怎么才能改?

那我今天,借着圈外学到的东西,结合自己看书、过去的学习经验,就来写写学习方法。

什么样的学习是有效的?

我回忆自己过去的学习经历,发现学得好的,都是有很多实践在里面的。而没有实践的那些学习,基本上学了就忘。

比如在圈外,我们设计课程的时候,先自己分别学习,再跟团队其他人一起讨论,然后确定选题和大纲,然后按照分工进行设计。

我的工作,主要是根据内容来设计实操案例,过程中跟大家反复讨论案例。案例的编纂需要对内容学得非常透彻,所以,

我负责的那个课程就会记得非常牢。

但是,对于团队其他人负责的课程,虽然也一起学习理解了,但因为并没有编纂案例,

一到用的时候还是抓瞎。

所以我联想到很多时候,我们屯了很多音频和视频,最终脑海里却什么也没留下,可能是因为,在那一刻,我们只把学习理解成了单纯地吸收知识,但学习是一个完整的链条:

输入、输出和反馈。

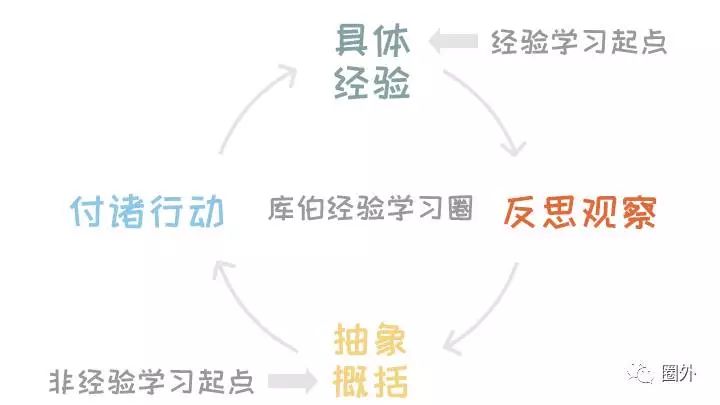

美国社会心理学家、教育家大卫·库伯曾提出过一个经验学习圈理论,他认为,经验学习的过程是一个4步的循环,

包括

具体经验、反思观察、抽象概括、付诸行动。

参见下图:

这个循环的意思是说,

某件事情我做了很多次,有了经验,然后我会进一步观察过去的经验、进行反思,接着概括抽象出一套理论,然后用理论去指导实践,之后又在实践经验中进行反思观察,并不断调整理论。

但我们在看书、上课或者其他非经验学习的时候,又是不同的。

我们的起点不是经验,而是先接受了作者/老师给我们概括好的普适性理论,习得了这个抽象概括的理论之后,接着用这个理论去实践和解决问题。

在此过程中结合自己的经验,然后不断反思经验和理论之间的差距,再抽象出适合自己的一套理论方法。

经验学习(从自己的经验中总结提炼)和非经验学习(看书、上课等),循环都一样,只是起点不一样。

对于这种从抽象理论开始学习的方法,如果我们简化一下,就会是一个「知行思」模型,也就是:

先学习理论,再付诸行动,最后根据实践经验,进行反思。

另外,

我们的理论学习往往是带着目标的,

所以循环图中间还会有一个目标,参见下图:

为什么听微课、看文章、听音频的时候,总是觉得自己学到了,但过后却用不上、对自己的事业没什么促进?道理就在于:

只有输入,却没有输出和反馈机制。

接下来跟大家分享,我理解的这4个学习步骤:

▍

0. 确定目标

如果一定要说这4个步骤中哪一个最重要,那么

「确定目标」

这一环节当之无愧。空闲的时候刷刷知乎,看看大 V 的文章,这都不算是真正的学习。

然而为什么不算?不是因为碎片化的原因,因为你可以有自己的知识体系,然后把这些内容放进去,不算真正学习的真正原因是,没有目标。

我们都反对现代教育体制下的填鸭式教育,但是,在学校里被动地接受老师给予的知识,和在知识社区里漫无目的地吸收知识,本质上是一样的,都是无目的地被动接受。

没有目的的盲目学习,和填鸭式教育无异。只是,

我们一边痛恨填鸭式教育体制,一边却在自己给自己填鸭。

另外,目标不仅是学习的根本目的,还会起到很好的激励作用:

一方面

,

在遇到困难的时候,

没有目标很轻易就可以放弃,

但是有了目标的激励,就有了克服困难的动力。

另一方面

,完成一个阶段性目标,会让我们更有成就感,

这种成就感也是一种激励。

当然,确立目标并不容易,有三个注意点:

0.1 目标要可度量:

目标可度量最大的意义在于,帮助我们在学习的过程中收获反馈。

理由很简单,如果定了一个模糊、不可度量的目标,那最后连自己都不知道完成了没有,何谈反馈?

我最近就有一次前车之鉴。

3月1号的凌晨,我在朋友圈给自己立了一堆3月份

flag:踢两场球,长板练成两个新动作,看两本书,写7篇随笔,1篇文章,熟练掌握桥牌……

18号那天阶段性验收,我发现除了桥牌那个 flag,其他的 flag 全都完成了,而「熟练掌握桥牌」这一项根本无法完成,因为谁也不能清楚定义「熟练」是什么。

桥牌套路深似海,学会规则算不算熟练?学会一种叫牌法算不算熟练?学会吃牌飞牌算不算熟练?

最后,桥牌这个 flag 没有给我带来任何激励,也没有任何成就感。

这次立 flag 是一次鲜明的对比,不可度量的目标几乎是无效的。

0.2 目标大小要适当:

目标的大小应该设置在一个合理范围之内,太小的目标没有意义,太大的目标无法完成会打击自信心。

目标应该是略有挑战性,实现起来没那么容易,但是稍稍努力一下还是可以完成的。

举个例子,我最近在学习写文章,如果把目标定成「这学期期末之前写出第一篇文章」,这个目标就太小了,价值不大。

如果把目标定成一周写一篇,这个目标又太大了,因为对新手来说写文章是个极其费时的事。

就这篇文章而言,即使在圈圈的帮助下,我也花了20多个小时,自己独立写的话,就不知道要写多久了。

比较合适的是一个月一篇,这样既是一个比较不错的开始,略有挑战性,又不是太难,让我无法完成。

0.3 目标最好场景化:

既然目标是要起到激励作用,那么一个场景化的目标,就可以最大程度上发挥这一作用。

还拿我学写文章举例,如果把进步目标定为「下一篇文章,把第三次修改稿给圈圈的时候,圈圈跟我说,‘很棒!可以了!’」,这样学习起来就很有动力。

相反,如果把目标设置为「接下来的3篇文章平均修改次数在3次以下」,这样的目标激励作用就小了很多,因为没有场景化,不够激动人心。(圈圈注:我是有多严格,多不经常表扬人……)

▍

1. 知

一个科学合理的目标设定完成之后,就可以进入学习循环圈了。

学习的第一步是「知」,即对知识的理解和记忆。

大部分人就是把「知」这个环节当成了学习的全过程,然而也并没有做得很好。我们在理解知识的时候,容易只见树木,不见森林,这样的知识是没法应用的。那么应该怎么了解新知识呢?

1.1 看清树木:

首先要对知识点本身理解透彻。如果一个理论你不能理解,那么即使能应用,用起来也会像「撞大运」一样控制不了结果,听天由命。

想象一下高中学数学的时候,如果不能理解,而是直接套公式,结果就是,错了都不知道怎么错的。

理解的时候可以多问问相关的问题,比如这个理论是怎么得出来的?使用它的时候具体是怎么起作用的?某一个细节为什么是这个样子?有什么反面例子?可能存在什么局限?

在这里可以用一个小窍门:

有一些理论比较晦涩难懂,可以使用类比的方法帮助理解。

比如在学习个人职业生涯规划的时候,可以类比一下,企业的战略规划是不是也是用的这个框架?企业有重要合作伙伴,个人有互相帮助的朋友;企业有核心的资源,个人有突出的能力……等等。

1.2 望见森林:

树木看清了之后,就可以往后退一步,看看周围的森林。

语义学理论认为,人脑中有一个词库,储存着每一个词汇可以搭配的语句和应用的场景。

某一个词汇只有嵌入整体的结构,保存有完整的信息,才能被人顺利地使用。知识点也是这样。

孤立的知识点是没有办法应用的,只有在大脑中形成完整的回路,知道这个知识点用在什么领域,具体如何起作用,这样才能顺畅地使用它。

所以在学习知识的时候,先要把知识点本身的结构梳理清楚,然后再把它放到大脑里大的框架里去。这样才能开始应用。

举个例子,当你学完了结构化思维之后,如果只是记住了分层归类、逻辑顺序等离散的东西,这样是很难应用的。

但是如果你知道了结构化思维是底层思维工具,可以让思维更清晰,可以用在做报告、整理会议记录等场景时,结构化的思维就真正成为你自己的思维了。

关于如何建立知识体系,可以参见圈圈之前的文章

你坐拥海量信息,却无法解决问题?

▍

2. 行

我们都明白,光看菜谱当不了厨师,光看拳谱成不了武林高手。其实所有知识都一样,

不经过练习和应用是没法掌握的。

「行」,即实践时用到的方法叫刻意练习。

2.1 刻意练习:

人们常常以为,学习时只要大量练习就可以了,但实际上没那么简单。真正有效的练习,也就是刻意练习,需要同时满足4个条件:

在学习区、大量重复、专注、持续获得有效反馈。

这里重点解释一下学习区的概念。佛罗里达大学心理学家安德森提出,人们在学习的时候有3个区域:

舒适区、学习区和恐慌区。

舒适区代表你已经完整掌握,完全舒适无压力。

学习区代表有一些挑战性,可以通过努力掌握,变成舒适区。

恐慌区代表远远超出你的能力范围,当前无法掌握,会让你恐慌。

刻意练习的时候应该在学习区练习。

比如作为一个菜鸟,你想提高自己的演讲能力,那么熟人之间的私下交流就是舒适区,在几千、几万个人面前讲就是恐慌区,这两个区都对自我提升无益。在几十个人面前的练习,即在学习区练习是最好的。

具体操作的话,可以在学完知识点之后先构想3个应用场景,然后带着做任务的心态去执行,或者以教代学,把学到的东西教给别人,都是很好的刻意练习。

▍

3. 思

行动之后,要对行动效果进行总结,也就是「思」。「思」可以分为两个阶段。

3.1 反思:

反思是为了改进,通常有两种方法。

第一种是给别人讲授

,或者模拟给别人讲授,这是倒逼自己完善知识体系,便于理解透彻,形成完整的结构。

最近圈外针对学员做的知识网红活动,让学员在课程结束后一段时间,把自己在圈外学到的东西教授给别人,就是帮助学员以教代学,更好地掌握。

另一种方法是从失败中学习。

意识到失败之后,可以分析哪里出了问题,然后修正改进。从失败中学习的最大障碍,是不愿意承认失败。

人们在失败后往往会潜意识逃避,不愿意承认,或者把责任推卸给他人,这就是心理学上说的「基本归因错误」。

所以遇到失败的时候一定要冷静客观分析,

到底是哪里出了问题,从失败中学习才是最关键的。

3.2 再创造:

理解和应用之后有了心得和体会,可以把学过的知识和理论进行组合或者创造。

一个严谨的理论往往只适用于有限的场景,掌握之后把它稍作改造,用在别的地方就是一种再创造。

比如掌握了

Kolb 的经验学习圈理论之后,把它进行改造创造了这个「知行思」学习模型,这就是一次再创造。

我的案例:学习「减轻负罪感」

我前一阵看了一本书「Justice: What’s the Right Thing to Do?」(公正:该如何做是好?),书中提到了 John Stuart Mill 的一个理论:

乐趣有高低优劣之分。

我对此非常感兴趣,学习过程用知行思模型分解开是这样的:

▍

0. 学习目的

之前会因为白天玩的时间长了,晚上有负罪感,但第二天又继续。所以,就想通过学习和实践,让自己每天晚上睡前,回忆一天的活动,产生负罪感的次数每个月不超过3次;

(这一步需要做到:可度量、大小适中、场景化)

▍

1. 知

1.1 看清树木:

根据教授的理论,乐趣是有高低优劣之分的。

如果人们体验过两种乐趣,那么在面临下一次选择的时候,人们倾向于选择更高级的乐趣。