这是一个没有爱情、只有悲剧的故事。

它和上千个生命和他们背后的家庭有关。

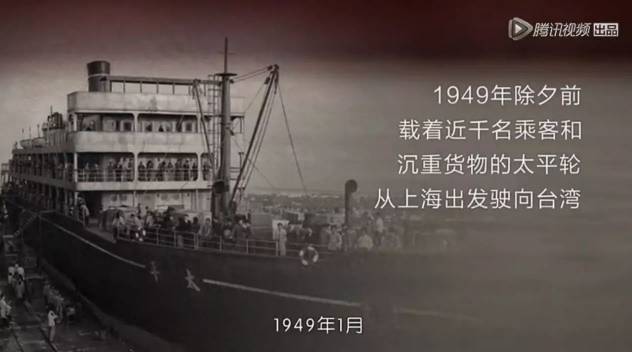

1949年1月27日,再过两天,就是大年初一。

上海到基隆的航线,依然非常繁忙,大大小小的船只来来往往。

原本只能载客508人的

太平轮

,一下子挤进了将近1000人,再加上过千吨的行李,这艘轮船似乎有点支撑不住。

这一趟航班,是太平轮在农历年关前的最后一趟。

船上的乘客,都想赶在除夕夜,跟早已赴台的亲人团聚。

就像1912年泰坦尼克号沉没当晚一样,1949年的那个晚上,东海海面也是无风无雨无大雾,非常适合航行。

但是,太平轮并不太平。

晚上11点45分左右,旅客大多在熟睡。一声巨响,太平轮撞上了迎面而来的建元轮,30分钟后迅速沉没于舟山市嵊泗县白节山岛附近海域。

为什么会两船相撞,至今没有确切答案,有个说法是太平轮没开夜间必备的航行灯。

人们记得的只是:

这起海难造成932人死亡,只有36人生还。

当年,随着国民党军队在国共战场上节节败退,蒋介石已经做好南迁的准备。时局混乱,躲避战火的民众蜂拥到南方各个港口,等待去台湾的航船。

台湾著名主持人蔡康永的父亲

蔡天铎

,就是太平轮的东家中联公司的老板。他名下的这条船,一票难求:

有的用金条换舱位,硬是从原来的乘客手上,把位子买过来。有的靠关系,向爸爸或船公司其他合伙人要到最后的几个位子。

搭上这趟太平轮的,很多都是富商政要家庭,包括国民党山西省主席邱仰浚一家、国民党辽宁省主席徐箴一家、袁世凯的孙子袁家艺以及香港女富豪龚如心的父亲龚云龙等等。

没有人会想到,拼命挤上这艘船后,等待自己的,却是一趟无法回头的死亡之旅。

留在岸上的、侥幸得救的,太平轮也成为他们生命中最重要的一个事件。

甚至不只影响了他们自己,还影响了他们的后人。

很多人的命运,都在这个晚上被彻底改写。

关于太平轮的记忆,延至今日而不绝。

一

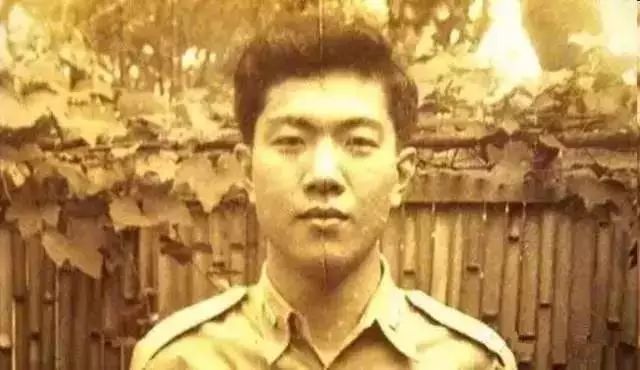

当时不到10岁的

李昌钰

,当时正在跟哥哥姐姐一起玩,他们在院子里用石头摆出了

“父来公园”

四个字,等着父亲搭乘太平轮,回来一起吃年夜饭。

李浩民

李浩民

可惜,他们坐等右等,等来的不是父亲的笑容,而是他罹难的噩耗。

失去了家里的顶梁柱,李家逐渐衰落。

民国中后期,李浩民是江苏如皋富甲一方的大商人,先是成为上海央行的代销商,售卖外国进口的煤油、火柴、肥皂等日用品,之后生意扩大到上海,经营起石油和粮食。

在上海滩,李家算是家大业大:住在新闸路(现在的上海市中心),孩子们在震旦中学、之江大学名校读书。老家如皋近一半的土地,都是他们家的。

内战后,李浩民审时度势,陆陆续续将生意和家里人迁往台湾,准备在台湾重振旗鼓。

当时李昌钰年纪还小,他不知道,失去父亲意味着什么。

后来他知道了,首先意味着家境每况愈下。家里有13个孩子要养,母亲后来要给人帮佣维持生计,学费仍然差点交不起,还要与其他兄弟姐妹共用一张桌子学习。

李昌钰是个孝子,知道家里困难。本来考上了海洋大学,为了给家庭减轻负担,于是改考台湾中央警校,因为读警校不用钱。

李昌钰

李昌钰

之后得到去美国深造的机会,拿到博士学位,成为全球著名的刑侦专家。

他的故事,

波叔讲过。

他参加过的案件我们耳熟能详:肯尼迪暗杀案重审、辛普森杀妻案、克林顿拉链门,以及前段时间发生的章莹颖失踪案。

他的兄弟姐妹,全都拿到博士学位,成为各行各业的翘楚:

李小枫,著名的生物学家和艾滋病防治专家;

李昌纲,工程师,参与过台湾石门水库的建造,之后又去联合国工作,被派往非洲等地修建水库。

……

如果没有太平轮事件,李昌钰也许会度过一个富足得多的童年,现在更可能像父亲一样,是一名商人:

如果不是因为太平轮事件,父亲过世,我后来就不会去念警校,也不会走上刑事鉴识这条路,也许就与父亲一样,选择当一名商人吧。

太平轮的沉没,改变了李昌钰的童年,也改变了他的志向和事业。

二

同样等不到父亲的,还有

吴漪曼

,南京国立音乐学院院长

吴伯超

的女儿。

左:吴漪曼

左:吴漪曼

吴伯超是近代中国音乐史上,集作曲、演奏、教学和音乐行政等才能于一身的奇才。

抗战爆发后,他到桂林投身“抗日救亡歌咏队”的活动与培养师资的工作,还在音乐学院创办了幼年班,收留流离失所、父母亲托孤的战火儿童,教他们学音乐。

1948年10月,吴伯超把妻女送上开往台湾的太平轮之后,继续回到音乐学院,给学生上课。

第二年,随着淮海战役、平津战役相继打响,时局急转直下,吴伯超担心师生的安全,于是极力向当时的教育部长朱家骅建议,将音乐学院迁到台湾。

这次吴伯超搭上太平轮,是准备到台湾筹备迁校工作。

出发之前,他给女儿发了一份电报说:

要到台湾来了,与你们一起过年。

吴漪曼很高兴,1月28日那天,她早早跟堂兄一起来到基隆,准备迎接父亲。

跟李昌钰一样,她等到的,也是父亲遇难的噩耗。

台北的轮船公司挤满心急如焚的家属,没有人见到遇难者尸体,没人知道到底发生了什么。

所有消息都是听说,当时时局太混乱,太混乱!

但消息最终还是确认了。

吴伯超的去世,让妻子深受打击。从那天起,她皈依佛门,终生吃素念经。

而吴漪曼决定,要继承父亲的音乐事业,完成父亲未竟的心愿。

太平轮事件发生不久后,她考入师范大学音乐系,毕业后当上音乐教师。一辈子没有结婚的她,把学生当做了自己的子女。

每天,她都会静静回味父亲生前写下的音乐。

客厅的两架钢琴上,依然整齐地摆放着父亲的著作和曲谱,她以自己的方式,纪念哀思:

这么多年,就像他们还在我身边,不曾离去。

这几年的太平轮之友聚会,只要时间允许,她都会参加。

吴漪曼最大的心愿,就是重建基隆的太平轮遇难旅客纪念碑。

位于基隆的太平轮遇难者纪念碑

位于基隆的太平轮遇难者纪念碑

太平轮的沉没,改变不了吴漪曼继承自父亲的理想,也改变不了她对父亲的思念。

三

也有人因为各种各样的原因,没有坐上这艘死亡之轮。

突如其来的幸运和擦肩而过的死亡,让他们抱着劫后余生的心情,用崭新的目光去看待人生,思考人生。

李国深当年只有22岁,是个出家已有10年的青年和尚。

因为迟到,他赶不及搭上太平轮,却因此得以幸免一劫。

他把这次“侥幸”,看作是因缘:

……如果快了一时,沉没海峡的冤魂或许也有我的一份。

想到因为没有赶上的“因缘”,让我与死神擦身而过。在庆幸之余,经常觉得人生在顺、逆“因缘”之中流转不停,如同一股无形的力量,支配着我南北流亡,东西漂泊。

18年后,他创建了佛光山。

他更为人所知的法号是

星云大师

。

在香港中文大学创建了中国文化中心的学者、作家郑培凯,当时还只是个小娃娃。全家人买好了船票,临上船时郑培凯却不断吐奶。未来他,全家人只好退了船票,改坐飞机。

还不懂事的他无意中救了全家人。

太平轮的沉没,没有带走未来的佛学大师和著名学者,却让他们领悟了人生的因缘和世间的至理。

四

但大多数的幸存者,始终走不出这次海难。

部分太平轮幸存者的合照

部分太平轮幸存者的合照

最近热播之后被停播的《见字如面》第二季,周迅朗读了太平轮幸存者

周侣云

写给双亲的一封信。

不会游泳的周侣云,在同伴的帮助之下,得以幸存:

……水不断从嘴、鼻、耳里进入肚子,我一时想着什么都完了。但是我感觉得在海水里淹死太难受了,我觉得这样死太不值得,我宁愿死在炮火里或实验室里。

但同伴最后却葬身大海。

而她自己,即使捡回了性命,但这场海难的阴影,却依然在她的生命里,挥之不去。

现在我眼睛一闭上,就觉得身体漂浮在水里,渐渐往下沉,往下沉,我想一定是上天不允许我去台湾的。

香港的“马拉松老人”

叶伦明

说过,自己之所以会不停地跑步,其实是为了纪念当年在海难中死去的朋友:

我要为他们而跑!

右:叶伦明

右:叶伦明

他在26岁时听从爸爸的安排,在福州娶了比他小10岁的一个女孩。

抗战胜利后,这对年轻的夫妇跟着父亲和哥哥来到台湾,做起生意。缝衣服、被单和窗帘,为了谋生,他们身兼多职。

1949年1月,像往常一样,他来上海进货。回台湾的船票非常难买,他花了5天,才勉强卖到了三等舱的船票。

在太平轮的底层,有人往他的头上吐了一口痰,他抬头一看,看到一个身穿白衣服的女子,

“像观音菩萨一样在召唤我”

,于是他跑上船顶寻找。

白衣女子没找到,他干脆就待在船顶,和几个好朋友坐下来吃饭。

突然,一声巨响,海水开始涌入下层的船舱,甲板开始倾斜。仅仅几分钟之后,太平轮就下沉了,救命声响彻整片海面。

叶伦明也被冲进旋涡当中,差点断气。但是他想,不能死呀!一咬牙,拼命往上游,终于冲出了旋涡,紧紧抓住身旁漂浮着的木桶:

一抬头,一位白衣服的人望着我,我就醒了。想再看看他,他已经到前面去,我觉得这是观世音菩萨显灵了!他救了我!

第二天早上,他们被一艘外国军舰救起,回到了上海。

死里逃生的叶伦明给远在台北的妻子写了一封信报平安,可是被退了回来。之后也试过几次想坐船回台湾,但是都没机会。

再往后,局势巨变,两岸封锁,叶伦明留在了上海,再也没能见到自己的妻子。

1980年代,大陆改革开放,叶伦明移居香港,投靠自己的亲戚朋友。一直到这时候他才知道,原来妻子早在沉船第二年,就改嫁了。

这件事,也成了他心中最不愿提及的往事。

两人的合照,被他撕了个粉碎。早在前几年,妻子的再嫁丈夫离世后,家人也曾经撮合他们,想让他们再续前缘。

但叶伦明拒绝了:

不要了,她没等我,(我)一个人习惯了。