------据说搞村镇的都关注了我们------

规划导则是为了更好地达到规划预期的目标而制定的文件。从字面上来看,导则的

“

导

”

即引导、指导,

“

则

”

即规则、准则。因此,导则即为指导性准则。各类导则的编制都是为了各类规划能够顺利的开始、进行及实施。村庄规划导则也是如此,即为了合理利用村庄空间、解决村庄现状问题、改善村庄人居环境、促进人与自然和谐发展等目标而编制的村庄规划控制性内容和引导性内容。使村庄规划不只是

“

纸上画画

”

,而是落实到具体的建设与管理工作中,增加规划的可实施性。

现有的村庄规划导则对控制性内容与引导性内容缺乏清晰的划分,内容交叉存在。内容不明确,影响规划的实施效力。因此,规划导则需明确该村庄的需求与发展方向,清晰地划分控制性内容和引导性内容。

作为全国村庄规划试点村,炭厂村规划导则既要有创新性,又要有可实施性,在实践中探索适用于村庄特色的村庄规划导则。

炭厂村位于北京市门头沟区妙峰山镇西北部,距离北京天安门直线距离

40公里,距门头沟新城18.9公里。村域总面积为12.59平方公里,村庄建设用地面积5.65公顷。村庄共211户,人口376人。村集体自主经营国家AAA

级景区

——

神泉峡景区,属于旅游发展型村庄。炭厂村是典型的山区村落,依山傍水,坐北朝南,三条河流汇聚在村口,民居依山而建,形成

“

三层台地

”

的村落格局(图

1

)。炭厂村现状存在以下问题。

图1 “三层台地”村落格局

炭厂村村庄建设缺乏引导与管理,村庄特色风貌受到侵蚀。村内建筑形式多样,建筑风格和建筑材料不统一。

该现状主要由两方面因素导致。第一,村民在宅基地上建房,自主性强。村庄土地产权不同于城市的最大的特殊点在于宅基地的所有权和使用权。根据《土地管理法》,农村宅基地是指农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括已经建设房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地,已经建设房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地及准备建房用的规划地三种类型。炭厂村经过近两年的险村搬迁工程和村庄的不断发展,许多村民都对自家住宅进行了改建。然而,对村民来说更好的生活往往和房屋推倒重建、越高越好、越现代越好的建设思想紧紧挂钩,在宅基地数量和基地受限的情况下,村民普遍会尽可能增大建设面积或者增加建筑层数,但是很少会考虑对村庄整体风貌格局带来的消极影响。第二,在成为国家试点之前,炭厂村无论是村落还是神泉峡景区都是

“

先建设,后规划

”

,对村庄的风貌缺乏干预和统一管理。由于未做规划而缺乏专业的指导和统一的管控,村民建房的体量和样式大多依靠自己的喜好和审美,更加剧了村庄的无序化发展。

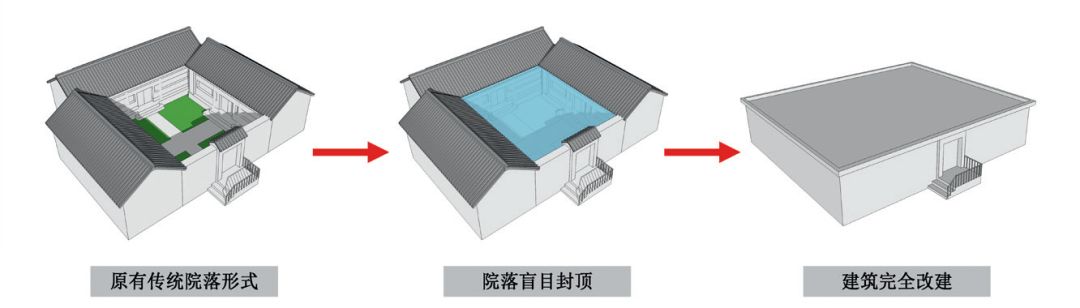

炭厂村传统的院落形式为三合院,建筑形式为典型的灰墙灰瓦中式坡屋顶,具有当地特色。近几年,经济较富裕的村民将院落封起来,盖起了

“

小碉堡

”

,经营农家乐,造成山区民居建筑地域性特色缺失,庭院和厅堂文化流失(图

2

)。

图2 建筑盲目封顶导致庭院、厅堂文化流失

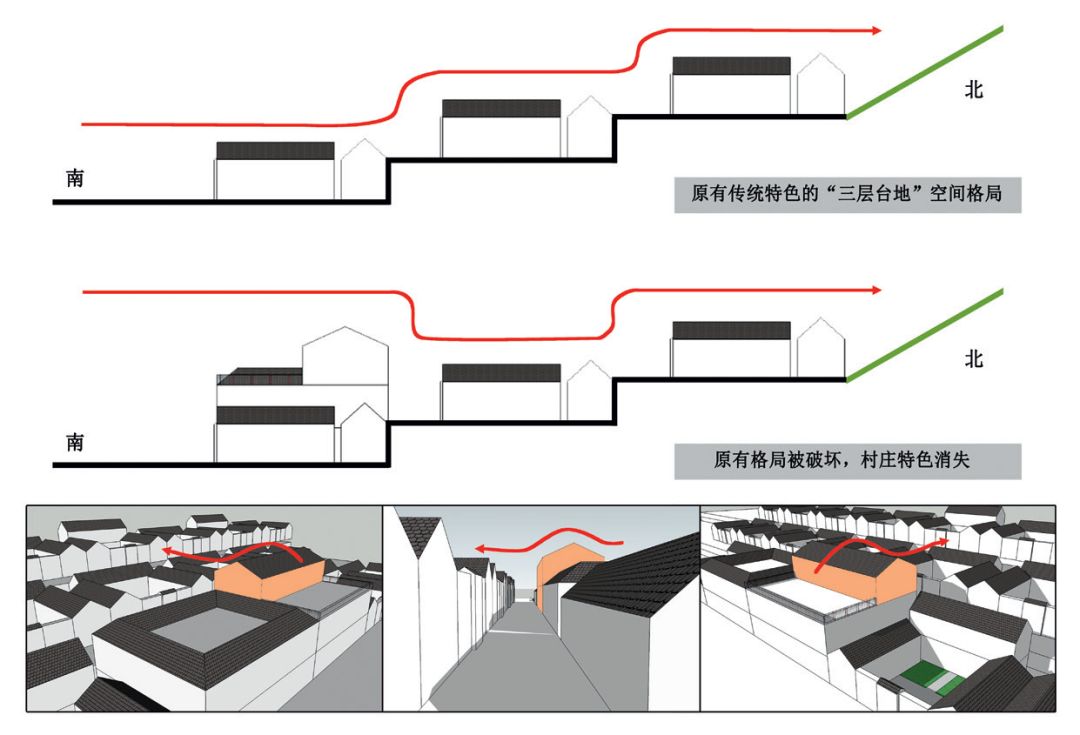

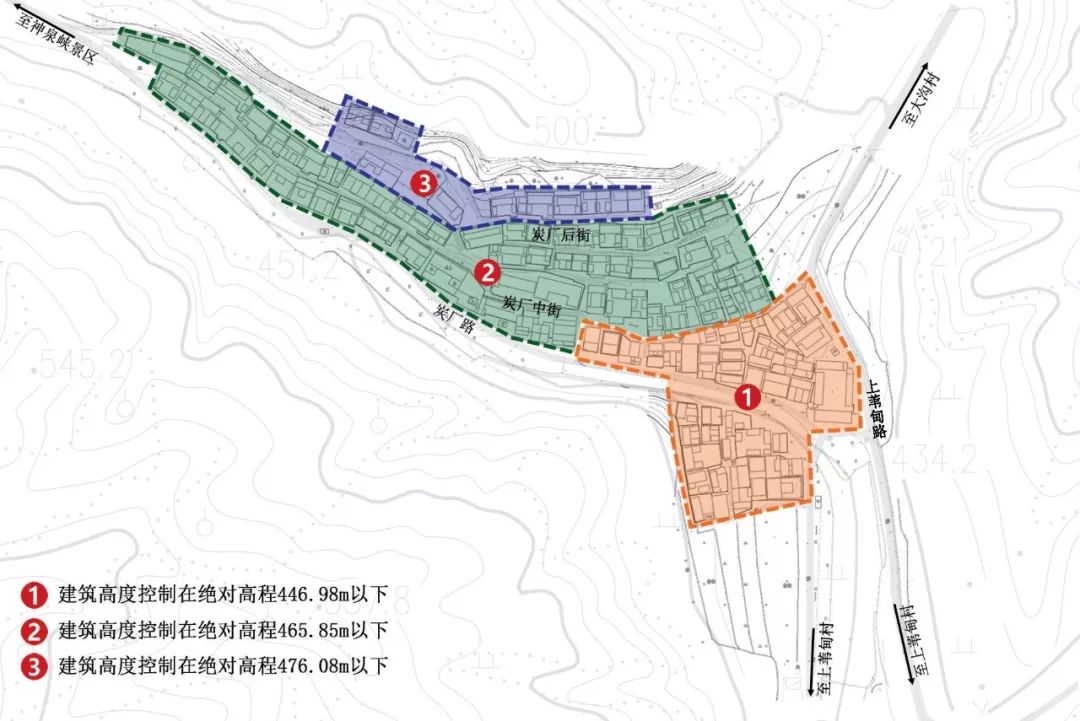

另外,随着村民经济水平的不断提高,建筑的高度也越建越高。现状大部分新建建筑为二层,部分为三层,破坏了村落原有的

“

三层台地

”

空间格局,对村庄特色产生了很大的消极影响(图

3

)。

图3 建筑过高破坏整体台地格局

从村庄发展的角度看,一个村庄若想发展旅游业不仅要具有村庄特色,还要有协调的整体风貌。村民住宅建筑的形态、风貌、高度、层数、颜色、材质、屋顶形式等都对村庄整体风貌有很大影响。

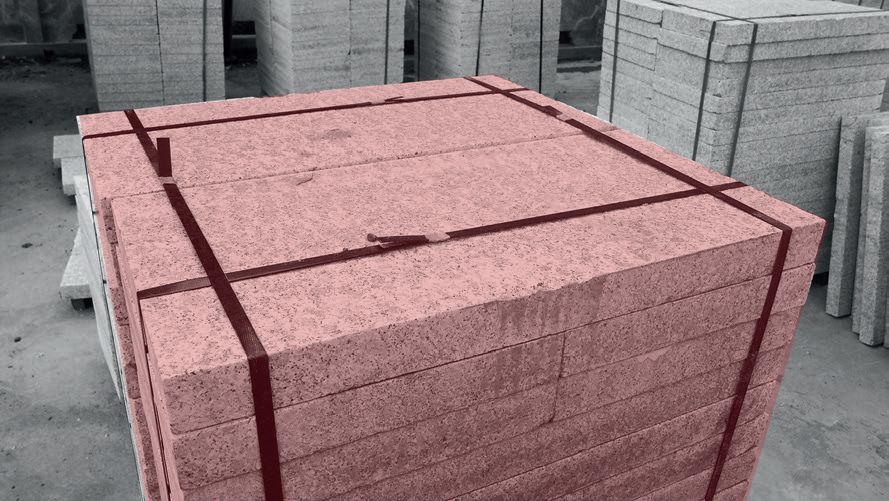

调研发现,炭厂村的公共空间正在失去乡村特色。随着村庄的不断发展,建筑数量越来越多,公共空间越来越少,街巷的地面铺装也随着基础设施管道的重新铺设而从特色的不规则石板换成了方方正正的花岗岩石板(图

4

)。随着村内建设项目越来越多,硬质铺地停车场和广场逐渐增多(图

5

)。河道两侧筑起了青石围栏,河道两岸的连接处修建了规则的台阶(图

6

)。在一味地追求发展的同时,村庄也在一步步地失去原始的味道。

图4 道路铺设的石板铺砖

图5 大面积硬质铺地广场

图6 河道两侧的青石围栏

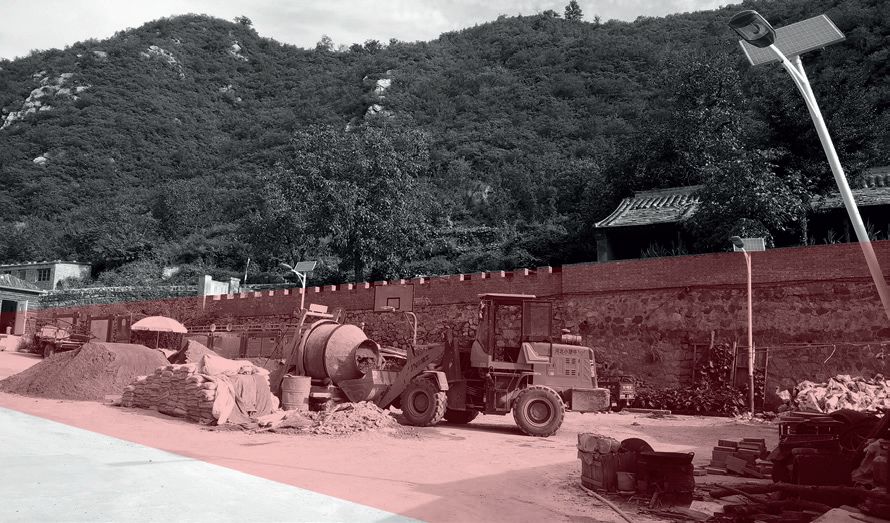

村内有许多公共空间被侵占的现象。例如,公共台阶一侧竖立着床垫,道路上摆放着破旧的沙发和其他废旧家具,缩小了交通空间的实际可用宽度(图

7

);不少施工材料堆放在篮球场上(图

8

);由于缺乏垃圾箱,村民直接将垃圾堆放在街巷一侧或者一角(图

9

)。这些现象不仅造成了村庄公共空间的浪费,使公共空间的利用率大大降低,而且对村庄环境的美观产生了不利影响。

图7 街巷空间被废物占用

图8 篮球场被施工材料占用

图9 垃圾堆放占用公共空间

在炭厂村村庄规划导则的编制中,打破了以往村庄规划导则的固有模式,对规划导则的内容进行有侧重点的增加和调整,以期通过规划来解决村庄现状中存在的一系列问题。

通过分析炭厂村的特点,确定村庄规划导则的内容与重点。由于炭厂村属于旅游发展型村庄,村庄的特色挖掘、环境整治、设施配套等方面均为规划的重要内容。其中,公共空间的环境整治是重中之重。营造舒适、美好、安全的公共空间不仅有利于村民人居环境的改善,而且有利于吸引游客、留住游客,发展村庄旅游业。

在公共空间的界定上,根据炭厂村自身特点因地制宜地划定。首先,确定村民各家宅基地红线范围,将该红线范围内的空间界定为院落空间。然后,对于边角地、院落出入口用地等灰色空间,根据各家不同情况,在维护村民利益的前提下,分别判定是否属于公共空间。最终,除村民院落空间以外的属于村集体的空间均划定为村庄公共空间,包括道路、河道、室外大台阶、公园、绿地、停车场、广场等。村庄公共空间供所有村民和游客共同使用,严禁个人物品或私人建设占用。村委会对公共空间有管理权,对违建、违占行为村委会有权进行处罚(图

10

)。

图10 炭厂村公共空间范围示意图

从导则的特征来说,首先,导则具有原则控制性。村庄规划导则最重要的作用即是提出村庄规划的原则,根据该村庄实际情况提出保护性内容和禁止性内容,在编制村庄规划时不能违背此类内容。其次,导则具有引导性。村庄规划导则的内容不仅局限于对村庄整体的把控和特色的保护,还要对各类规划内容进行细致的引导,提出参考方案及建议采用的技术措施,从各个方面将规划向有利于村庄发展的方向引导。

从规划实施的可行性角度来看,由于村庄土地产权的特殊性及规划对村民个人宅基地内建设的影响能力有限,村庄规划导则的控制性内容主要关注于集体权属的公共空间层面。因此,在编制村庄规划导则、划分控制性内容与引导性内容时要考虑控制性内容的可实施性。

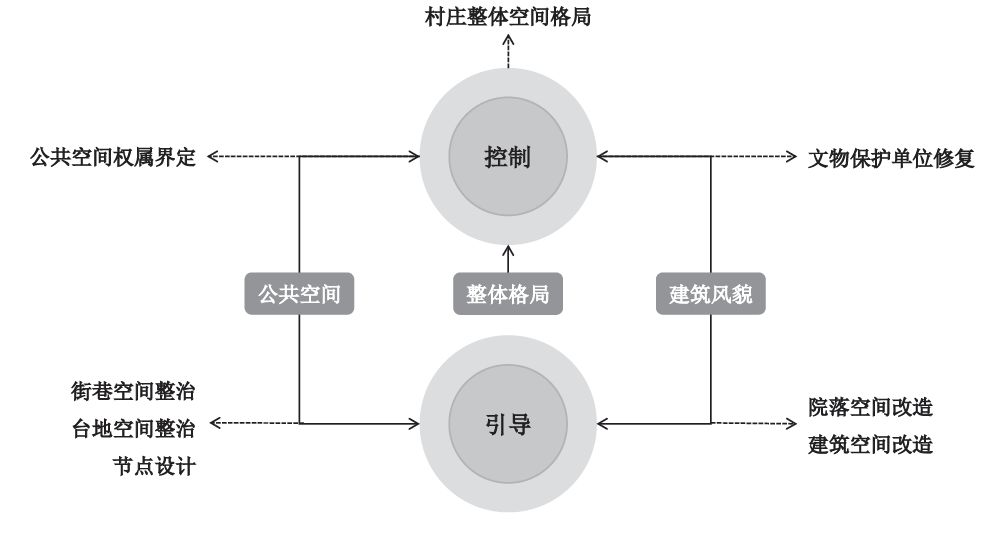

炭厂村的空间规划主要包括三方面的内容:整体格局、公共空间和院落空间(图

11

)。首先,整体格局方面以控制性内容为主。村庄整体台地空间格局是炭厂村的最大特色,而对于旅游发展型村庄来说,维持村庄的特色是至关重要的,有利于加强村庄的可识别性。因此,需要在规划中对村庄的台地格局进行严格的保护,不允许任何建设活动对其造成破坏(图

12

)。第二,公共空间方面既包括控制性内容,也包括引导性内容。村庄内的公共空间包括街巷空间、台地空间和节点空间,公共空间权属的界定属于导则的控制性内容,而街巷空间整治、台地空间整治和节点设计则属于引导性内容(图

13

)。第三,院落空间方面以设计引导为主,除文物保护单位的修复工作外,院落空间改造和建筑空间改造均属于引导性内容(图

14

)。

图11 炭厂村规划导则框架图

图12 导则控制性内容——村庄整体台地空间格局

图13 导则引导性内容——公共空间节点设计

图14 导则引导性内容——院落空间改造

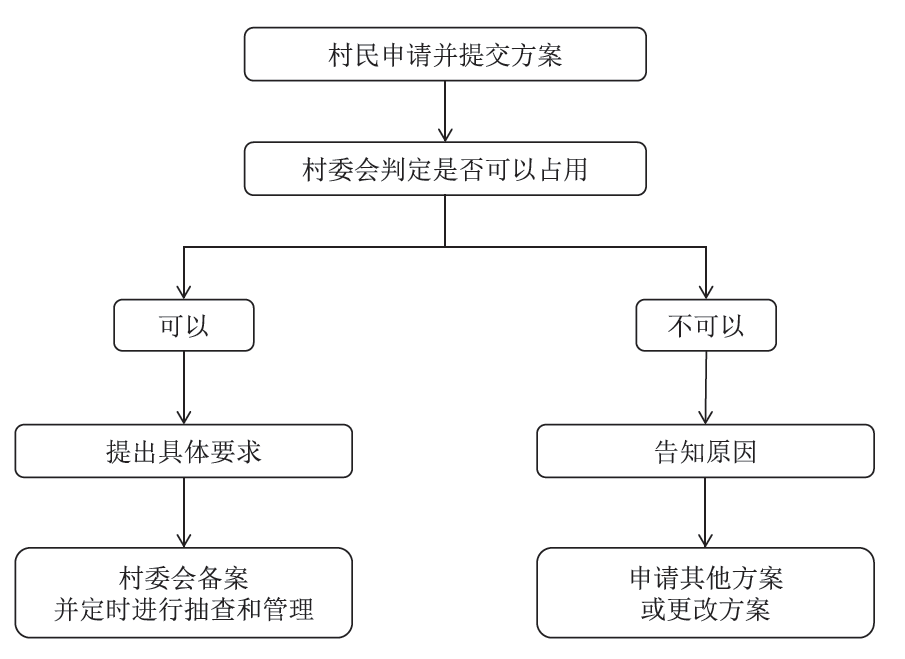

村庄发展迫切需要规划与管理相结合,而如何将规划内容落实到具体工作中是规划导则需要研究和解决的问题。例如,要避免村民对公共空间的随意占用,首先确定公共空间的管理机构和负责人,然后制定公共空间使用管理条例,提出公共空间使用管理流程,并且以村庄更好地发展为目标提出相应的奖惩措施。只有这样,才能严格地控制村庄公共空间的环境,使公共空间被合理利用。

炭厂村村庄规划导则制定了公共空间管理的相关内容。村委会对村庄公共空间有管理权,而村民可以申请公共空间的使用权。村民在申请使用公共空间的同时需提交使用方案。例如,自家门前种植花草或者蔬菜,民宿入口处布置室外桌椅等。村民还需填写想要申请的公共空间范围、使用功能和使用时间。方案必须满足以下三点要求:必须保留足够的交通空间;不得影响村庄的整体风貌;不得影响周边村民的生活。村委会收到申请材料之后判定该公共空间是否可以被占用,若判定为可以且方案通过,则需要向村民提出详细的使用要求,并进行备案,定时进行抽查和管理。之后若发现使用功能变更、占用面积增大等与申请不符的情况,村委会有权撤销其使用权。如果村委会判定该公共空间不能被占用或方案不可行,则需要向村民告知原因,村民可以申请其他公共空间或者更改使用方案(见图

15

)。

图15 炭厂村公共空间使用管理流程图

炭厂村村庄规划导则以制定公共空间使用管理流程为例,探索规划内容与管理相结合的具体做法。在之后的研究中,应继续将规划内容一步步地落实,通过实践进行检验,最终使规划的各项内容都能够与管理工作相结合。