他,名字叫李俊彦,我的公众号已经不是第一次写到他了。今天,他拿了一份资料给我看,我当时就怒了,直接把资料摔在他脸上!

记得我在发改委工作的时候,我经常自以为是地把一份材料写到我自己认为的最好,因为要搞到“最好”,所以总是在领导期待的时间节点附近才能给出来(用RSQC模型可以解释质量和进度的冲突)。

可是,我以为的最好在领导那就差得远呢!于是,刚在委里工作的那一年,经常因为这个惹领导生气,然后被领导拿材料打脸,要知道,是真的打脸啊!直接摔在我脸上,然后让我回去改好。

年轻的时候被打脸,肯定很不爽,但是想想在自己长大之后的今天,可以游刃有余地去处理事情,还是感谢我的领导的。

于是,为了李俊彦的好,我就把材料扔到了他脸上,哈哈哈哈。

来看看,他给我提供了份什么东西!

来来来,如果你是我,你觉得你会不会把材料摔他脸上!我们分析一下职场中最基本的素养吧:

你给负责人汇报情况的时候,至少要完成结构化的基本准备

。这个准备大约包括三部分:

思维部分,你要有结构化的思维。

你要知道汇报的时候要结论先行,然后再阐述逻辑,话术为:“老板,我要给你说的是XXX(一句话概括,无法用一句话说明的东西,说明你肯定没懂),我要从ABCD等X个部分来介绍。”如果你有时间,顺着把ABCD再展开说,如果没有时间,这样就够了。

逻辑部分,你的论证一定是有结构的。

ABCD等若干部分之间一定是符合某种逻辑关系的,而不是随便写出来就行了。比如:我给你谈谈关于3种动物,他们分别是:风、马、牛。发现了么,逻辑有问题你就会有冲突感,真的是风马牛不相及啊!

表达部分,你的表达要符合利他主义。

这个问题很多人不重视,写也好、说也好,随便一扔就完了,他们不懂得沟通中会因为噪声导致效率降低、他们不知道协作界面良好的概念,只管自己弄明白就好了。我特别写过文章:

《

遵循这条规则写文章,让他人对你的好感翻倍

》

。

来看看俊彦提供的资料,我们来分析一下他的结构,我用了我的洪荒之力概括了材料中的五部分结构:

• 重要性。对象:目标管理

• 成长逻辑。对象:成员

• 总结不出来……

• 阶段分析。对象:社群建设

• 细节说明。对象:社群建设

这是什么逻辑?从一个知识点到成员、从一个不知道在谈什么的点上到社群建设,可能这里也是有关系的,就是混沌吧。

不过,李俊彦这个小伙子的自我功能比较完整,一会他又带着新的方案回来了,方案上写着:

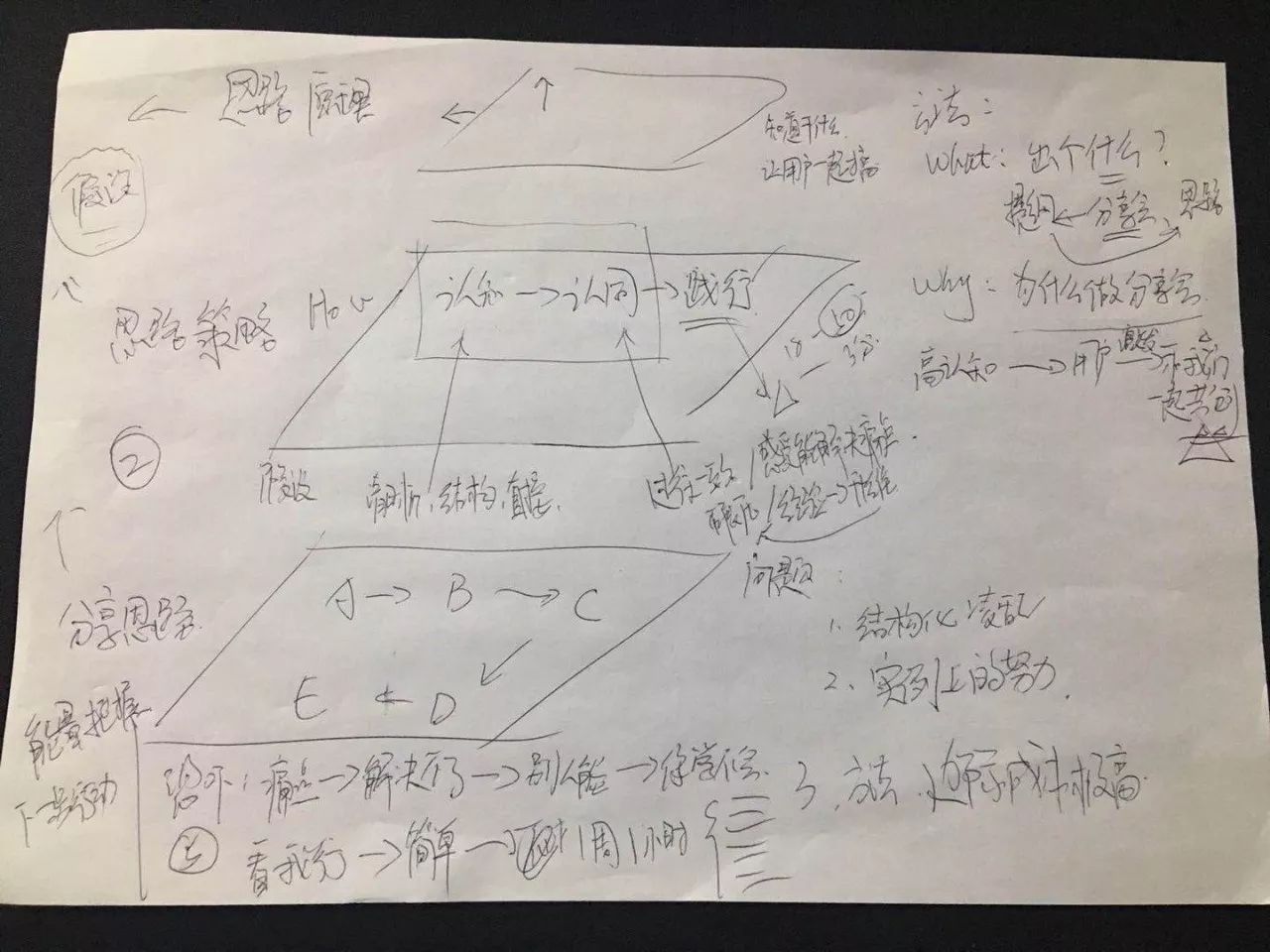

黄金思维圈 + 假设校验

。但是,里面也没有啥内容,他说,希望我带着他做一遍,他好学学这里的思路。

“你希望跟我讨论的究竟是什么?”

这是对“对象”的提问,提问话术的特点是问What,也就是“是什么”,如果你连讨论的对象都不明白,还怎么用各种模型来解决问题呢?

俊彦想了想说:“我要做目标管理小社群的宣讲会,我正在为老大准备宣讲的思路和大纲,所以,对象是:分享会的思路和大纲。”

“你要做分享思路和大纲,那思路和大纲是如何产生的呢?”

这是对“方法”的提问,背后是系统思维,逻辑是:输入什么、通过什么系统可以输出思路和大纲呢?要知道,凡是考虑“方法”的时候,也就是讨论How的问题,都可以使用黄金思维圈,因为这里有Why - How - What的逻辑在,可以讨论出How的问题。

俊彦说:“我不是给你说了么,黄金思维圈+假设校验啊!”诶,年轻人啊,连续答对两个问题就坐不住~

“你为什么要做这次宣讲会呢?”

我调用了黄金思维圈,开始对目的进行追问。问到这里,俊彦直接就卡住了,他无法回答上来。

“没有一个稳定假设的时候,你想回答关于Why的问题,除了拍脑门还能干什么?”我批评他,他委屈地看我说:“什么是稳定的假设啊?”(我内心无数OS:你要自己尝试啊,不尝试,我告诉你也没有用啊!)

“稳定的假设就是原则,原则就是底线、是判断的根本依据。”

我常说原则>方法>实例,就是因为原则具有极强的稳定性。

来看看“为什么要做一次宣讲会”背后依循着什么原则,我觉得有3条:

•

激励理论。

人只有在刺激下才能产生响应,为了让用户产生我们期待的行为,必须给出相应的刺激。

•

利他主义。

既以为人己愈有、既以与人己愈多,必须先站在他人的收益上思考,满足别人的价值诉求,才能让关系持久。

•

领导力。

只要在不损害个人收益的情况下,人们倾向于成为跟随者,越是有定见,越容易形成领导力。

基于这样的原则,我们要做宣讲会的目的就变得清楚了:

告诉大家我们的期待——要从用户的角度出发,并领导用户一起创造价值。

细致分析来看:

• 目标管理是动机和人格自组织系统的序参量,持续训练目标管理是训练个体自我功能最佳的手段。

• 提供氛围,这里有一群人,大家都认同目标的价值,在这里你只要安心成长就好了。

• 通过目标管理的抓手作用,带动用户的实际能力的提升,并在自己的生活、工作中取得令自己满意的收益。

• 很多事情你都没有做过,比如说知识共创、联机学习等。

• 你可以和这个领域的大神在一起,直接进行高对标,提升成长速度。

• 学习产生成果,训练自己和陌生人协同的能力,以适应未来社会发展的需求。

所以,我们的宣讲会,就是要想办法告诉用户,我们内心真正的期待。

说到这里,俊彦终于有点被我打动了,他也认同了这些意义了。我内心继续OS:“哼,我从原则入手,推导出来的结论要是说不服你,我白混这么多年了。”

“既然Why有了,你要用什么样的方式让用户知道呢?”

该谈How的事情了,自然提出了这个问题。

俊彦整个就蒙圈了,他说:“开宣讲会啊!”,我一把刀就插上去了:“宣讲会是What层面的问题啊!就回答这个问题:用什么方式让用户知道我们的Why呢?”

看着他懵在那,我继续提醒他,以前有没有看过我写的模型啊,关于“知道”的,他突然想起来了,大喊:“

认知、认同、践行!

”(见文章

《改变的底层套路是什么?》

)。

嗯,要不是看他认真看过我的文章,我也懒得教他,他能答上来说明还是值得带的啊。

“你要如何让用户认知呢?除了宣讲会还有哪些方法呢?你要如何让用户认同呢?”

我的问题提出之后,他陷入了沉思,我看他已经可以思考了,就自顾自地做其他事情了,三分钟后他向我反馈了两个自己得到的启发:

• 老大,我觉得你的话术,让我从一个问题转换到了另外一个可以解决的问题上去了,我之所以能够把问题想清楚,主要靠的是提问,所以提问比回答要重要太多了。

• 老大,你真是启发了我的思路啊,我本来只能想到宣讲会怎么做,可是,现在连后续的运营都有指导原则了,这是不是就是“在原则上努力”的价值啊?

这个小伙子理解力还真是不错啊,“问题导向、在原则上努力”这两个原则他如果能够真的学到了,我也就放心地让他飞了。

之后,我们分析了关于认知的方法(清晰化、结构化、故事化、实践中萃取、榜样力量……)、关于认同的方法(打通经验、痛点直接解决、经验升维后的通用性、被他人认同……),以及未来运营端可以做的各种事项。

“这次不用你问了,让我自己来想,

我要把这个宣讲会做成什么样的呢?

”俊彦竟然会提问了。但是我还没有开心多久,他就又来了一句:“老大,这个问题怎么思考呢?”

想想看他很少做分享这个事情,我就给他提了提可能的假设,比如说:

• 痛点-方案-易学会-你不学得倒霉-我们比别人更厉害

• 马丁路德金:I have a dream,然后用你的Behavior对应Dream

• 上网搜一个公开演讲的基本套路

我正说着呢,他突然拍了我的大腿,大喊:

“老大,我终于明白学习的价值了!我以前学来学去,但是我都不知道怎么用啊!可是你就能把各种看的东西都放在一起用了,你就比我厉害在这里!”