2016年,在化肥行业普遍不景气的情况下,这家企业却实现营收187.36亿,归属于上市公司股东净利润10.1亿,2017 年第一季度营收更是达到57.13 亿,净利4.15 亿。

它就是金正大,用了

19年的时间,获得了多项“最大”:全球最大的缓控释肥生产基地、亚洲最大的硝基肥和水溶肥生产基地、全球规模最大、品类最全的新型肥料企业。

人们常说

“民以食为天”,可是生产“粮食的粮食”,金正大如何做到逆势上涨,并被业内喻为化肥行业的“华为”?明明是传统的化肥生产企业,却为何要以“世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商”为定位?

6月25日,跟随着肥料供给侧结构性改革调研组,我们实地调研了金正大集团。

编 辑 | 金豆

来 源 | 正和岛(ID:zhenghedao)

来到山东省临沭县的金正大集团总部,与其一路之隔的

“国家缓控释肥工程技术研究中心”格外引人瞩目。正所谓“一流企业定标准,二流企业创品牌,三流企业卖产品”,经过了解,

由

国际标准化组织正式颁布

的

控释肥料国际标准,

正是由金正大领衔制定

,这不但提升了我国缓控释肥在国际上的影响力,更标志着我国已掌握了该领域的国际话语权。

近两年,虽然肥料行业低迷、市场疲软,但金正大集团通过持续的创新,依然交出了一份亮眼的成绩单。数据显示,

2016

年,金正大集团实现营业收入

187.36

亿元,与上年同期相比,销量增长

14.96%

,营业收入增长

5.57%

。

2017

年第一季度公司营业收入

57.13

亿元,同比增加

23.12%

;净利润

4.15

亿元,同比增加

2.63%

。在国内化肥行业普遍不景气的情况下,金正大可谓是逆势增长。

相比较技术上的标准制定,金正大正通过产品创新、模式创新,设定不同层面、不同纬度的

“行业标准”。

肥料行业应该向金正大学什么呢?国务院参事刘志仁表示,第一学习

金正大的精神

。金正大拥有重视创新、重视研发、重视科学的精神,而且还有难能可贵的工匠精神,从生产工人到科研人员、服务人员都有着精益求精的工匠精神;第二学习

金正大的理念

;

第三学习

金正大的模式

;第四学习

金正大的文化

;第五要学习

金正大的速度

。正是因为拥有这样的精神、理念、模式和文化,使得这家还不到

20

年的企业,发展成为国内化肥业的顶级企业,造就了独特的金正大速度,才有了金正大“奇迹”。

化肥行业进入转型升级发展关键时期

中国虽然是全球最大的化肥生产国和消费国,但是一个不争的事实正在考验着这一传统行业。工信部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中指出,我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题,主要表现在:产能过剩矛盾突出,产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求,技术创新能力不强,节能环保和资源综合利用水平不高,硫、钾资源对外依存度高等。

据行业协会统计,氮肥和磷肥产能过剩率分别达到

30%

和

48%

,复合肥实际开工率不足

30%

。国家统计局数据显示,

2016

年,氮肥全行业亏损面

50.7%

;磷肥全行业利润仅

6.4

亿元,大幅下降

71.7%

,行业亏损面

26.9%

;稍好一点的钾肥行业,亏损面也达到

34.2%

。另一方面,以绿色发展为主线的农业供给侧改革对化肥行业形成越来越大的倒逼效应。

近些年来,施肥不科学导致资源浪费、环境污染和农产品品质下降引起社会广泛关注。数据显示,我国化肥利用率仅为

30

%

-40%

,发达国家平均化肥利用率为

50%-60%

,而像以色列这样的农业发达国家化肥利用率已经达到

90%

。由于化肥利用率低,我国每年化肥浪费高达

4000

万吨。

再加上我国近年来非常重视推动节能减排、环境保护及农业可持续发展问题,相继颁布了

“大气十条”“水十条”“土十条”、《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》《到

2020

年化肥使用量零增长行动方案》等相关政策,这些举措对行业绿色发展和转型升级提出了日益紧迫的要求。

如何在资源环境硬约束下,保障农产品有效供给和质量安全、提升农业可持续发展能力,成为全行业必须应对的一个重大课题。

业内人士普遍认为,目前,我国化肥行业已经到了转型发展的关键时期,只有通过转型升级才能推动行业化解过剩产能、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力,努力实现我国化肥行业由大变强。

化肥行业的“华为”

华为在技术研发上的投入可谓是

“毫不手软”,

2016

年华为研发投入达到

764

亿人民币,而近十年研发投入累积就达到了

3130

亿,巨大的研发投入让华为成为国内,甚至世界范围内的专利大户。

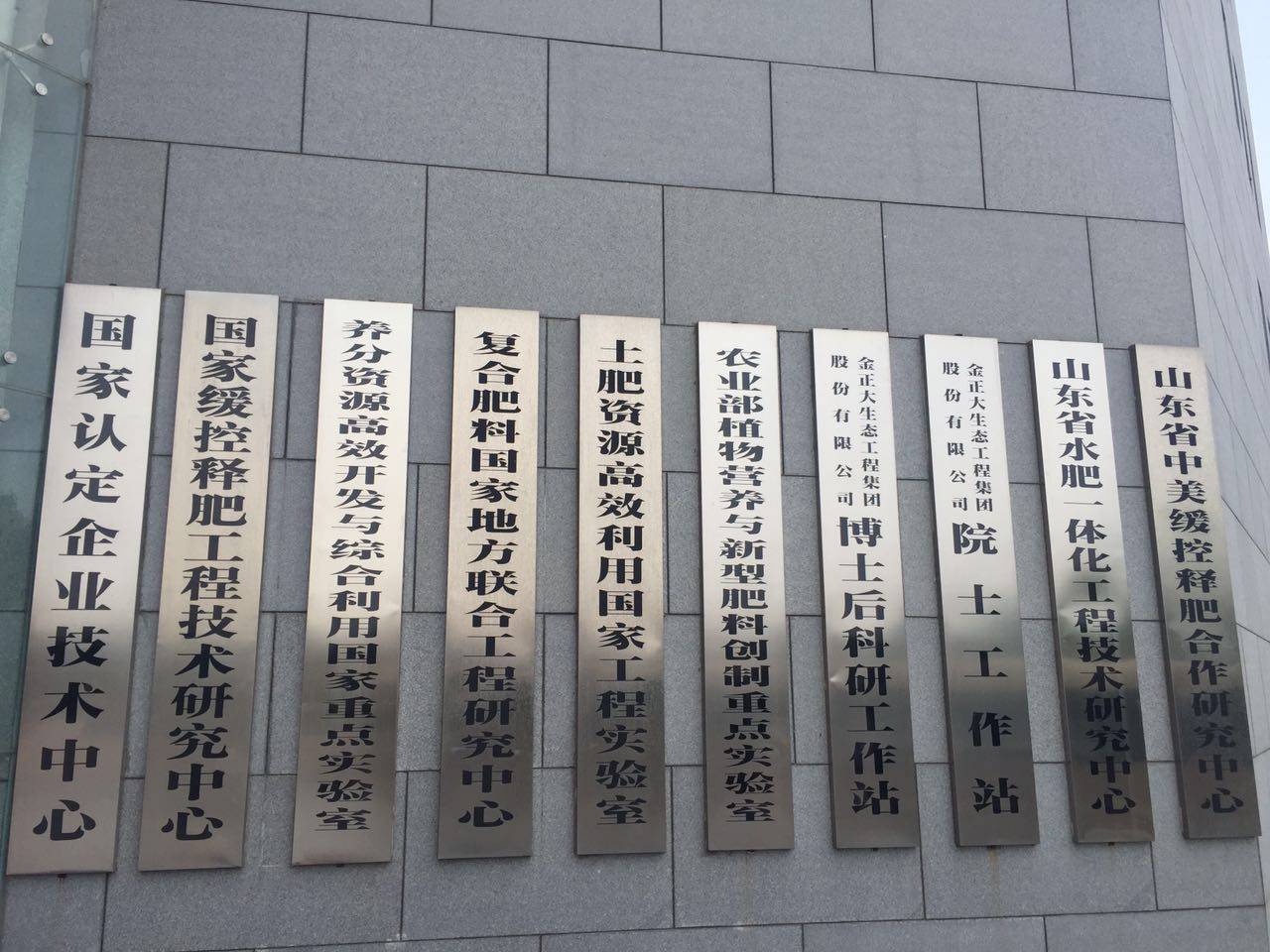

当站在这十块牌子前时,心中不由地惊叹,在化肥行业,能有一家国家级技术创新平台已属不易,而

在金正大,则拥有

10

大研发平台,其中,有

7

个属于国家级技术创新平台。作为行业的领军企业,将金正大喻为化肥行业的“华为”一点也不为过。

有一个缩影足以看出金正大在研发方面的重视。当走进金正大智能温室实验室,很多人都会被眼前的一切所吸引。在这个

2688

平米的实验室,采集了全国

16

个地区

8

大类土壤,可以模拟全国大部分地区作物的生长实验。

从瓜果蔬菜,到育苗、结果栽培实验,

研发人员每年在这里围绕各种作物进行不同条件下,大大小小的数千次栽培试验

。

“企业要做大做强,不能跟在别人后面打市场,产品必须要有科技含量,不断创新,必须走在行业的前列,掌握市场主动权,否则只有死路一条。”金正大集团董事长兼总裁万连步在创业初期就充分认识到了这一点。

据了解,一直以来,金正大坚持自主创新,走产学研相结合的发展道路,先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、农业部全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心、上海化工研究院等

40

余家科研院所建立长期合作关系,并与

7

所国际名校、美国农业部

3

个试验站等单位建立了长期合作关系,共同致力于新型肥料在国内外的研发与推广应用。先后参与了

11

项国际、国家、行业及地方标准或规范的起草制定工作,确立了公司技术领先优势,并通过推动中国标准走出去,带动中国技术、产品和服务

“走出去”。

特别是

2016

年,由金正大负责起草的《控释肥料》国际标准的颁布实施,提升了中国肥料企业在国际肥料贸易中的话语权。“今年是中国缓控释肥产业化发展的第十个年头,十年来,我国缓控释肥产业从小到大、从无到有

、

从追随到赶超、从一个小品种发展成一个大产业,实现了从追赶者到领跑者的转型。而控释肥料国际标准的颁布则为十年发展添上了浓墨重彩的一笔,也为我国在控释肥领域的研究及应用成果国际化提供有力支撑。

”万连步如是说。

据了解,

金正大通过产学研合作,整合国内研发资源,带动

30

多家科研院校、

70

多家企业进行缓控释肥研发攻关,先后开发出作物专用控释肥产品

100

余种、

44

项新技术新工艺、

10

余种新材料。在全国建起

15

大生产基地,年产能力

700

万吨,其中,

高端化肥——缓控释肥产能达

180

万吨,连续

5

年位居世界首位。

从亚洲最大的生产基地到世界最大的生产基地;从承担建设国家缓控释肥工程技术研究中心到牵头组建了全国缓控释肥产业技术创新战略联盟;从与国内外

50

余家高校和科研院所合作,到在美国、德国、以色列建立了三个国外研发中心;从参与缓控释肥料行业标准、国家标准和国际标准的起草工作,到两获国家科技进步二等奖,奠定了在全球的领先地位,推动了缓控释肥产业从无到有、从小到大的快速发展,将缓控释肥这一农民陌生“小产品”变成了国家主推的“大产业”。

截至目前,金正大先后承担了

“十一五”“十二五”国家科技支撑计划和国家星火计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划等40

余项国家级和省级重大科研项目,拥有专利

199

项,并荣获国家科技进步二等奖

2

项、山东省科技进步一等奖

3

项,国家重点新产品

3

项、中国驰名商标

2

个,成为我国农化领域少有的集国家创新型企业、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业等多块金字招牌于一身的创新型企业。

强大的技术壁垒,让金正大在行业全面下滑的趋势下,依然能够保持稳定增长,在化肥行业的供给侧结构性改革过程中占得先机。

大联合 大发展

“在产能过剩,整体经济效益下滑的大背景下,化肥行业还有个现象值得关注。”万连步曾在媒体上表示,目前,一些企业把技术创新作为实现企业可持续发展的根本战略,紧盯世界化肥发展的趋势和方向,加大新产品、新技术开发和成果转化力度,初步形成了以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。“

但企业间的研发各自为战,创新资源分散,没有形成合力,甚至是互相技术保密,出现产品同质化、研发低水平重复且浪费资源的现象,这既导致我国肥料技术研发不平衡,总体研究进展缓慢,同时还在一定程度上加剧了产能过剩矛盾。

”

多而散、粗而乱是当前我国化肥行业存在的主要问题之一。利益驱动的投资往往会在市场需求膨胀时期驱动投资者一哄而上,在产能过剩后又开始恶性竞争,造假、诋毁同行、打价格战等行为层出不穷。

因此,万连步认为,肥料行业当务之急是加快转型升级。化肥行业必须改变过去企业单打独斗的局面,全面树立大联合、大发展的理念,通过集聚行业优势资源和开展上下游联合协作,扩大有效和中高端供给,提高化肥产业供给侧质量和效率,推动实现化肥行业绿色可持续发展。

金正大集团副总裁陈宏坤介绍称,从

2015

年开始,金正大提出了“大联合、大发展”的理念,充分利用技术创新成果,通过输出技术、品牌和服务,致力于与上游及同行业广泛开展联合协作,破解行业困境,实现肥料行业的供给侧结构性改革。截至目前,公司已经与

16

家氮肥企业、

2

家磷肥企业、

12

家有机肥企业建立了合作关系。

据了解,

2010

年

1

月,经科技部审批,金正大集团牵头成立了“缓控释肥产业技术创新战略联盟”,以行业共性、关键技术开发为重点,大力提高产业自主创新能力,解决技术瓶颈,扩大缓控释肥在我国农业领域应用与推广,保证行业持续健康发展。

2017

年,在农业部的指导下,金正大再次牵头成立“高效复合肥料国家农业科技创新联盟”,打造综合科技创新平台,攻克高效肥料产业化设备的重大关键技术难关,进一步改变我国肥料产业创新资源分散、各自为战、单打独斗的局面,推进产业大协作,破解农业“减肥”难题。

中国氮肥工业协会秘书长王立庆称,过去三年,氮肥行业经历了连续亏损,大多数氮肥企业在产品研发、农化服务以及市场推广上处于弱势,金正大能够与

10

多家氮肥企业建立了合作关系,通过技术、产品、品牌和资本的合作共同发展,有利于促进行业的结构调整。

6

月

25

日,金正大集团与上海化工研究院签约,万连步在现场表示,“与上海化工研究院的合作,将给金正大的技术创新、产品研发、平台建设、人才培养等带来极大提升,相信双方的合作会成为业内强强联合、产学研协同发展的新标杆,将对肥料产业的转型升级和现代农业服务的发展起到积极作用。”

上海化工研究院院长李良君表示,

“创新包括产品创新,也包括业态创新,

大联合就是业态创新的重要方式。

”

从制造服务型企业向“制造+服务”智能型转型

“金正大致力于为种植户提供相关的种植业解决方案服务。”在万连步的介绍中,这一定位引起了业内专家学者的关注。

2015

年

1

月的一天,山东省诸城市相州镇锣鼓喧天,附近乡镇的农户陆续乘坐“

VIP

”专车来到潍坊诸城农化服务中心。展厅内,整齐地摆放着各种金正大肥料产品和农机具,全新标语张贴在两侧的墙壁上,此时,复合肥料国家工程研究中心高级农艺师曾广伟正在现场解答种植技术问题。来自相州镇高戈庄村的农户林在堂看到环境这么舒适的农化服务中心,不禁说道:“种了一辈子地,咱第一次享受这样的服务。”

2013