在清帝国推出近代第一轮改革开放后,在其政治版图与经济版图上,天津就不再只是一个口岸,而与北京一起,构成了首都的一部分。遍览1860年之后的西方媒体,Tientsin(天津)一词出现的频率,与China(中国)、Peking(北京)、Shanghai(上海)、Canton(广东)不遑多让。

天津成为首都的一部分,有点无奈。

第二次鸦片战争后,天津被确定为通商口岸,先后建立了9个国家的租界,租界数量之多,在大清国16个同类城市中名列前茅。但吊诡的是,九国租界总面积虽然已超天津旧城八倍之多,却也才相当于上海租界面积的一半。显然,老外们如此跑马圈地,绝非只是为了经济利益,而是有着一个更为重要的政治和战略考量:贴近大清中央。

天津租界

大清国的“外交”,原来还真是在“外”办理的——最早是广州,鸦片战争后被迫开放“五口通商”(广州、厦门、福州、宁波、上海),广州设立了“五口通商大臣”衙门,由两广总督兼任,依然将“外交”解决在北京之外。

但第二次鸦片战争后,外交就无法再在“外”处理了。英、法、美、俄四国获准在天子脚下建立使馆,中央为此专设“总理各国事务衙门”。通商口岸也急剧增加,长江以南由五口增为十三口,长江以北也新开牛庄、天津、登州三口,畿辅重地也对外开放,外交工作进入了全新阶段。天津的地位,便更为显得重要和复杂起来。

总理衙门之下,除了管辖在南方的“五口通商大臣”外,另设了“三口通商大臣”,管理北方的三个口岸,驻地就在天津。至此,直隶省内其实有两个平行的省部级机构。常驻保定的是直隶总督,常驻天津的就是“三口通商大臣”。

与保定作为直隶的省会相比,此时的天津在行政级别上仍旧只是一个地级市(“天津道”)。天津城里的 “三口通商大臣”,虽属省部级,但并非地方行政长官,而是大清外交部(“总理衙门”)的派出机构,属于“条条”上的部门,只管外交和通商,并不过问民政。天津的民政则由直隶总督下辖的天津道、府、县三级管理,属于“块块”上的。

在天津,“条”虽然级别高,却并非“块”的上级,这不仅形成了“条块”之间的隔阂,而且也造成机构设置上的畸形:驻津的“条”是中央级,而当地的“块”却级别过低,无法为“条”及时提供相应的行政资源支持。毕竟,“外交无小事”,这个离北京最近的港口城市,聚集了大量的外国使节、侨民乃至外国军队,中西碰撞、磨合、冲突不断。“条块”无法匹配、难以协调,内政上的星星之火很容易就造成外交上的燎原之势。

当天津成为“条块”交汇之处的时候,驻保定的直隶总督是曾国藩。

曾国藩

京官难做,津官更难做,直隶总督大约是全中国最难当的地方官。“京官难做”,是因为天子脚下红顶子扎堆,通货膨胀导致贬值。而同在天子脚下(确切地说是“天子脚边”)的津官,却毕竟仍是地方干部,近在咫尺的“中央领导”多如牛毛,掣肘频仍。既乏父母官的威风,又缺京官的闲适,难怪官场有谚自嘲云:“三生不幸,知县附郭;三生作恶,附郭省城;恶贯满盈,附郭京城。”(“附郭”指与上级同城)

选择曾国藩出任直隶总督,中央的意图,除了便于就近控制这位曾统帅百万雄师的雄杰之外,更是出于对京津冀地区开发的重视。曾国藩在多年的征战实践中,亲眼见识了西洋科技的作用,并建立了包括安庆军械所在内的一些新兴洋务企业,是大清国第一波投身“改革开放”的弄潮儿,调他入京,正可以借重他的经验,以天子脚下的直隶(京津冀)为特区,推进中央已经计划了的“自强”运功(洋务运动);而直隶的天津此时已经成为对外开放港口,华洋杂处,出现了不少新情况、新问题,中央需要一个老成干练的人在“改革”与“开放”两条战线上都趟出一条路来。

将直隶作为改革的试点,由曾国藩来趟过改革的地雷阵,这一布局在曾国藩赴任之前与慈禧太后的四次会谈中清晰可见。除了第二次之外,其余三次都直接涉及了直隶的改革,曾国藩表态说:“臣也知直隶要紧,天津、海口尤为要紧”,并提出了“以练兵、饬吏、治河三端为要务”进行“次第兴革”的思路。

从这四次会见来看,中央将曾国藩调任直隶,更多的并非出于“羁縻”、要修理这位“曾剃头”,让他一边凉快凉快,而是“重用”,要靠他去为朝廷“剃头”,理顺直隶、尤其是天津的复杂局面。

1870年春夏之交,正值天津开埠十周年,一场震撼世界的大动乱在此爆发。因“民教冲突”,天津市民围攻法国领事馆和望海楼教堂,导致法国10名修女、2名神父、2名外交官和3名俄国商人被杀,领事馆和教堂被毁,史称“天津教案”,西方则称为“天津屠杀”(Tientsin Massacre)。

“天津教案”是两次鸦片战争以来最大的涉外案件。驻天津城内、负责对外关系的“三口通商大臣”崇厚,与驻保定城内、负责地方维稳的直隶总督曾国藩,都被深度卷入。中央下令曾国藩赶赴天津,主持善后。曾国藩为此付出的代价十分高昂,被斥为卖国贼,“京师湖南同乡尤引为乡人之大耻”,湖南会馆将他的官爵匾额“悉数击毁”,并开除其“名籍”(不再承认他是湖南人),一代“中兴名将”、“旷代功臣”,“积年清望几于扫地以尽”,甚至“谤讥纷纷,举国欲杀”。

天津教案

当曾国藩以一生令名为代价,处理完毕天津教案之后,中央决定由李鸿章接任直隶总督,换下心力交瘁的曾国藩。舆论已经有了将省会从保定搬到天津、让直隶总督与“三口通商大臣”同城办公的建议,但李鸿章对此不以为然,他在给中央的报告中强调:保定才是“控扼”直隶的中心,“昔人于此建置省城,实得形要,是以历任总督,均须驻省办事,总揽全局”;而天津则“偏在一隅,似非督臣久驻之所。”

此时,“三口通商大臣”崇厚受命出使法国,进行“谢罪”访问,总理衙门大臣毛昶熙代理“三口通商大臣”,参与了教案善后的主要谈判,深切地体会到了天津在机构设置上的尴尬。因此,他建议中央:“三口通商亦不必专设大员, 所有洋务海防均宜责成直隶总督悉心经理”。裁撤专职的通商大臣,改由直隶总督兼任,将相应的外交通商事务归并到直隶总督职权范围之内。由“上马管军、下马管民”的总督亲自抓,“一把手”负全责,微妙而复杂的外交通商事务就能获得足够的地方行政资源的支持,“条块”之间的隔阂有望消除。

不到一个月,中央便采纳了毛昶熙的建议,并在上谕中明确宣布“天津洋务海防,较之保定省防,关系尤重,必须专归总督一手经理,以免推诿而责专成”。自此,“三口通商大臣”裁撤,新设“北洋通商大臣”,由直隶总督兼任,权限扩大到了“山东登莱青道所管之东海关、奉天奉锡道所管之牛庄关”,并且,直隶总督不再常驻保定,而是 “每年于海口春融开冻后,移驻天津,至冬令封河,再回省城(保定),如天津遇有要件,亦不必拘定封河回省之制。”

新任直隶总督李鸿章,兼任首任北洋大臣,正式进驻天津。

政治地位改变后,李鸿章对于保定、天津两地在新形势下的定位,有了新的认识。在答复中央的《裁并通商大臣酌议应办事宜折》中,李鸿章提出:“天下大势,首重畿辅。中原有事,则患在河防;中原无事,则患在海防。”

也就是说,保定与天津之间,究竟哪个城市适合作为直隶的中心,关键是看“中原有事”与否。“中原有事”,直隶地区的河防就是拱卫京师的关键,当年捻军就是被曾国藩的“河防”策略困死,“实得形要”的保定就能“总揽全局”。但如今,太平天国和捻军均已剿灭,“中原无事”,而且“自各国通商开埠,公使驻京,津郡为往来冲突,尤为京师门户,关系极重。近因民教纷争,酿成巨案,地方官抚驭未善,通商大臣又恐呼应不灵,后患殊多,不得不思变计。”因此,李鸿章个人虽然似乎留恋保定,却也认为抬升天津的城市定位,完全是因时制宜、“未雨绸缪”的改革良策。

自此,直隶便有了两个中心城市。除了总督衙门改驻天津之外,别的省级机关一律留驻保定,由直隶藩司负责日常事务,重大事件请示总督裁定。从清代的各种文件来看,无论官方还是民间,依然将保定看成是直隶的省城。至于天津,当然不再是“偏在一隅”的小城,却也并非省城,“条”与“块”在这里汇聚,成了远比省城更有着全国和国际影响力的城市。

天津总督衙门

如此一来,天津的地位迅速升格,从众多通商口岸之一升格为华北地区的政治中心,而保定虽然名义上仍是省会,但被迅速边缘化。本来就已经是“八督之首、疆臣领袖”的直隶总督,因为兼任北洋大臣,权限迅速扩大,从一省的军政、民政扩展到了外交事务。

此时的大清国,虽然同意外国使节驻节北京,但继续奉行“外交”外办的原则,尽一切可能将夷人们阻挡在天津这一“国门”,不入京师。因此,与两江总督兼南洋大臣不同的是,直隶总督兼北洋大臣还被授予了代表国家缔结对外条约的大权,成为事实上的大清国“外交部常务副部长”,天津也就分享了北京的部分首都功能,成为半个首都。

晚清五十年,“中枢”一词,绝非仅指北京,而多少必须包含天津在内。直隶总督是地方官,但北洋大臣却是中央职位,如此颇有大清特色的定位,令直隶总督的实际影响力不仅超越疆臣、也实际超越很多朝臣。

李鸿章在直隶总督兼北洋大臣的位置上,一干就是25年,对于京津一体化至关重要,以至于只要提起“直隶总督”这个官称,时人都自然地将北洋事务归入其下,西方媒体甚至将直隶总督这个职位理解为“副王”(Vice King)。

作为少数有着丰富外交经验的大清干部,李鸿章在天津升级的同时,就建设性地指出,“目前最急者”就是要赶紧设置独立的“天津海关道”。

“海关道”是大清国“被”开放之后的产物。第二次鸦片战争结束后,更多口岸被迫开放,中央就在各口岸设立了正四品的“海关道”,负责“关务”和“交涉”。其实,运行这个新功能的,却是一台旧机器——“海关道”并非专职,而是地方道台的加衔及兼职。开放口岸的父母官们,披挂上这件新官袍,就成了“外交官”。

“天津海关道”唐绍仪

“天津海关道”由天津驻地的最高行政长官“天津河间道”(简称“天津道”)兼任。照理,道台们与外国领事平级,双方交往使用平行文书,而通商大臣则是钦差,地位相对较高。但是,通商大臣的级别却是因人制宜,崇厚最初担任“三口通商大臣”时,是从长芦监政调过来的,“职分较低”,就直接与各国领事平级交往,结果,后来升了副省部级(“侍郎”),超越了领事、而与外国公使平级了,但这种与领事们的平行照会“相沿已久,碍难更改。”

如今,李鸿章以封疆大吏的身份兼任通商大臣,再与小小的领事们以平行照会交往,“未便过事通融,致亵国体而启外人骄慢之渐”。并且,北洋之外,尚有个南洋大臣,由两江总督兼任,李鸿章本人就曾兼任多年,早已形成了远高于领事级别的外交惯例。如果迁就崇厚的个例,则南洋也将陷入被动。这种外交对等礼仪,绝非满清官员颟顸,更非李鸿章个人贪图名位,外交本无小事,外交礼仪更是国格的体现,中外皆然、至今依然。

更深一步,从实际工作的效率来看,直隶总督本就是疆臣之首,日理万机,如今身兼北洋大臣,如果与外国领事们平级相处,则必然将大量本可以在道台级别处置的涉外事务,吸引到自己的手上,陷身于琐事之中,忙不胜忙。

天津乃京师门户、外交重地,其所承受的外交工作压力,绝非全国其它开放口岸可以相比,这就要求“天津海关道”具有相当娴熟、老辣的外交水准,并且能够全身心地投入。 “天津教案”的惨剧本身,就显示了原先由“天津道”兼职的体制下,无论“能力”还是“精力”,都难以适应天津作为外交重镇的要求。

李鸿章提出,如果能够设立专职的“天津海关道”,不仅能确保专人负责繁重而微妙的外交通商工作,而且能为直隶总督兼北洋大臣、乃至中央在外交事务中获得极大的缓冲余地,“洋人往往矫强,有‘关道’承上接下、开谕调停,易得转圜。”

同时,专职的“天津海关道”也有利于理顺关税征收体制,日后的历史证明,这个职位果然成为李鸿章的理财工具,与天津海关税务司一道,对千疮百孔的直隶财政乃至中央财政贡献颇大,也保证了李鸿章各项改革措施的推行。

李鸿章的计划一旦实现,“海关道”就不再是中央垂直管理的“条条”,而与“天津道”一样,都是直隶总督麾下的“块块”。两“道”分设,既分得开、合得拢,既提高了行政效率,事有专责,更确保了李鸿章本人的最后拍板权。

在李鸿章而言,还有更为老辣、有远见的一步棋,那就是将“天津海关道”的干部任免权,留在了省里,抓在了自己的手上,这令他能确保享受到天津升级所带来的胜利成果——掌握大清国改革开放的主导权。

根据《大清会典》记载的干部组织条例,道台一级干部的任命方式有三种:

一种是“请旨简放”,由军机处将奉旨记名的道员列为清单,由皇帝亲自选择任命。这种任免方式,从候选人名单的产生开始,中央最高领导人都亲自过问、亲自处理。直隶省的天津道、大名道、霸昌道、永定河道4个职位,属于这个范围。

第二种是“拣补”,由组织部(“吏部”)在满蒙郎中、科道干部中选择一些人(根据表现已经有先后排名),提交皇帝选择。这种方式,中央的组织部门在候选阶段有很大的发言权。直隶的热河道、口北道、吉林道这3个职位就这样产生。

第三种是“题补”,也称“外补”,即由本省督抚在符合资格的干部中自行任命,报中央备案。直隶可直接任命的职位有3个:天津海关道、通永道和清河道。

人事权和财政权,是中央对地方实行有效控制的主要方式,也是中国这样的大一统国家,政权凝聚力的主要体现。太平天国之后,大清帝国日渐形成“内轻外重”的局面,但中央依然能对日渐坐大的地方诸侯实现相当有效的控制,关键就在于牢牢地掌握了人事任免权。即使是李鸿章一手缔造的淮军,其高级军官的任免和调动权,依然操诸中央之手。

对于地方行政长官“天津道”的任免,从组织条例“法理”上看,李鸿章并无多大的发言权——虽然中央也会认真听取他的意见。而这个职位事实上又是他推行内政外交的关键一环。如今,李鸿章将“天津道”兼任的“海关道”分离出来,并获得了“海关道”的直接任免权,就争取到了相当的主动。

基于天津在大清国外交战略中的特殊地位,“天津海关道”的独立设置,通过分流“天津道”的外交职权,间接分流了中央的外交职权,而巩固了李鸿章在国家外交格局(而非天津一地)中的地位。李鸿章此后得以将自己的影响力伸展到包括上海在内的所有对外开放口岸,对天津的外交人事权的控制,实为基础和关键所在,天津也因此成为大清国对外开放的“前敌指挥部”。

吊诡的是,以专业分工为目的而分设的“海关道”,在李鸿章执政期间,却与“天津道”在职权方面不断交叉和重叠。当然,这并非李鸿章的管理失当,而完全可能是为了“掺沙子”:通过工作分工的交叉重叠,加强“天津道”这一“请旨简放”职位的工作难度和特殊性,进而能增强自己对这个职位人事任免的影响力。

事实证明,李鸿章抓住“海关道”的任免权十分明智。10年之后直到甲午战争前,高层权争加剧,中央在“天津道”的任命上,就不再倾听李鸿章的意见,甚至故意刁难。从1882年起出任“天津道”的额勒精额、裕长、季邦桢、万培因等,均非李系人马。所幸“海关道”的任免权在自己手上,除了首任陈钦之外,后来的黎兆棠、郑藻如、周馥、盛宣怀等,都是李鸿章的亲信,并且“海关道”介入一般政务也颇深,这令李鸿章得以在官场的权力倾轧中,稍减掣肘,维护自己这一亩三分地内的政通人和。

天津的升级,令这座城市和李鸿章本人,都获得了巨大的飞跃。

在天津担负起半个首都功能的同时,李鸿章从地方干部、疆臣之首,一举跻身中央领导的行列,并且通过卓有成效的组织人事运作,成为最有实权的中央领导之一。4年后(1874),美国驻华公使就向华盛顿发出报告:“李鸿章是清帝国最有权势之官吏,尤其对总署(总理衙门)有特别之影响,所以,我们对任何事情,都先向李鸿章征求意见。”

在之后的数十年内,天津既是大清国改革开放的发动机,又几乎成为体制内改革者(造反者及改革空谈家除外)的大本营。当时的西方报纸甚至认为,中国外交是“北京讨论、天津决定”。其实,在晚清的特殊体制下,“京议津决”的又何尝是外交呢?

从明代建城开始,天津的定位首先就是 “北拱神京”,至于“南达江淮、东连沧海、西引太行”等,都是第二位的。天津既是北京的保镖,也是北京的保姆,“拱卫”之外,还必须做好各项服务和配套工作。

但是,北洋建立之后,天津就突然一跃而成为北京的“合伙人”,尽管股份很小,却分流了北京作为“首都”的部分功能。北京与天津,本来就是一体,之前是“从属”关系,如今更趋“互补”关系,共侍中枢:北京讲政治、天津做经济;北京管内政,天津干外交;北京搞斗争、天津忙建设;北京能进取,天津可避难……

这种与最高权力亲密无间的关系,显然是大清国其它任何城市、包括那正在迅速跻身“国际大都市”的上海,所无可比拟的。

此时,正值大清国的第一轮改革开放(“洋务运动”),以恭亲王和两宫太后组成的领导核心,平均年龄不足30岁,却试图引领这个古老帝国穿越千年迷雾,挣脱内忧外患。

天津及整个直隶地区,因缘际会地成为帝国改革的示范“特区”。在南方已经略试身手的李鸿章,站在其恩师曾国藩的肩膀上,在天子脚下实现了“洋务远动”超常规、跳跃式的发展。无论是军工生产(天津机器局)、煤矿开采(开平矿务局)、铁路交通(唐胥铁路、津沽铁路)、电报通讯(天津电报总局)还是新式教育(水雷学堂、北洋水师学堂和武备学堂等),天津几乎在各个领域全面发力,引领全国潮流,甚至远超上海、南京。

李鸿章之后,天津的改革在经过义和团-八国联军动乱的短暂停滞后,继续推进,到了袁世凯当政时期,以天津为中心的直隶,不仅在经济改革方面,同时也在政治体制改革方面,一骑绝尘遥遥领先。袁世凯本人也成为全球关注的著名政治家。

1891年,美国前驻华公使杨约翰(John Russell Young),在著名的《北美评论杂志》(The North American Review)上,发表了一篇长达12页的文章《中国的新生》(New Life in China),畅谈中国的崛起。

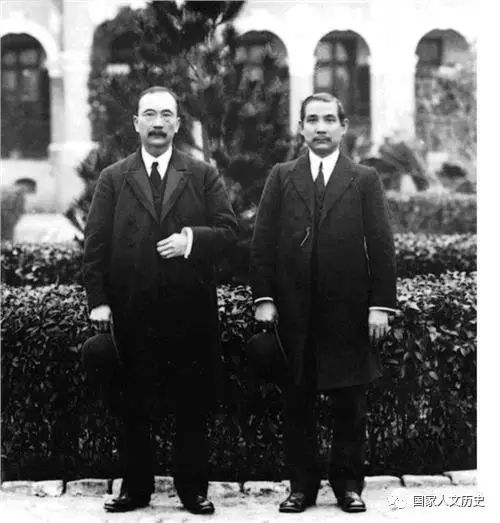

美国前驻华公使杨约翰

在这篇文章中,杨约翰认为,李鸿章及其直隶总督衙门所在的天津,一直是帝国改革和进步的中心,“新思想从这里萌发,并且渗透到全国。”他说,天津这座城市所洋溢着的变革氛围,与广州、福州、武昌或任何别的地方完全不同,“从汉口到天津,仿佛就是从中世纪穿越到了当代。”这种说法,甚至到了民国时还有共鸣:“数十年来,国家维新之大计,擘划经营,尤多发韧于是邦(天津),然后渐及于各省,是区区虽为一隅,而天下兴废之关键系焉。” (金钺《天津政俗沿革记》)

1908年,一本英文小册子《天津及周边地区指南》(Guide to Tientsin and Neighbourhood)出版。与之前同类图书不同的是,此书首次用很大篇幅强调了天津在中国特殊的重要性。书中说,美国著名汉学家明恩溥(Arthur Henderson Smith)四年前曾预测,在中国各城市中,天津的重要性仅次于上海,它必将成为“制造业、铁路、教育及商贸的伟大中心。”如今,这些全部实现了。此书还引用另一美国名人、汇文大学(Peking University)创办人贝施福(James Whitford Bashford)的评价,认为天津的进步远远超过中国的其它任何城市。

这本有趣的书甚至单设一章,探讨天津的城市性格。天津人比较饶舌, “十个京油子斗不过一个卫嘴子”(Ten oily-mouthed Pekingese cannot get ahead of one tonguy Tientsinese)。书中还引述明恩溥的话,天津人脾气暴躁、爱吵架、仇外,甚至连周边地区的一些茶馆挂上牌子:天津人免入。但如今,天津在直隶总督袁世凯的领导下,其改革和进步却赢得了全世界的尊敬。

这本为天津极力抬轿子的英文小册子,还引用了一些经贸数据,来说明天津在大清国的改革开放中取得的巨大成就。从1867年到1906年,外贸进口额增长5倍;外贸出口额增长18倍;关税收入增长8倍……

这种来自西洋人的赞赏,也得到了东洋人的附和。在“日本中国驻屯军”司令部编写的《天津志》中,盛赞天津“繁华已超北京,宛如欧美⋯⋯天津的繁华是迅速的,它今后的进一步发展也是不容置疑的。”

在帝国改革的复杂天平上,帝辇之下的天津除了充任先锋之外,似乎还是一个平衡砝码:与北京相比,它更讲经济、更为务实,而与上海相比,它更讲政治、更有方向,两手都在抓,两手都要硬,那种分寸和尺度的拿捏,绝非等闲。

津沪双城,是帝国改革开放的两个标杆。

上海的“国际特色”更为浓烈,经济上以外向型为主,洋行充斥,甚至大量的国内资金通过各种渠道进入上海股市后,炒作的股票也多非本土所产;天津则有着更为浓烈的“大清特色”,经济上占主导地位的依然是内资、而且是国资。外贸方面,天津虽然一直屈居上海之下,经上海转口的外贸长期高居其外贸总额的70%左右,但到了袁世凯时代,以天津为核心辐射“三北地区”(华北、东北、西北)的经济格局成型,天津脱离了对上海的贸易依赖,与上海、广州鼎足而立,成为北中国当仁不让的经济中心和金融中心。

上海租界

在政治方面,上海的租界当局宛如“联合国”,其在上海的影响力远帝国政府,强龙压住了低头蛇,而在天津,除了八国联军占领期间,帝国政府牢牢地掌控着这里的一切。在帝国复杂的权力金字塔中,天津高高地凌驾于上海其上。终清一朝,上海最终也只是个地级市级别(“上海道”),而天津则不仅是直隶的首府,而且贵为“半都”。

“上海道”署

当然,津沪的差别,并非人为,而是政治、经济博弈的结果。从某种意义上看,晚清变革年代的津沪城市竞争,更像是一场本土势力与外来势力的变革竞赛:

天津更多地代表着本土主导的“改革”,在睁眼看世界的同时,努力保持着血统的纯正和帝国的脸面;而上海更多体现的是外力推进的“开放”,一个彻头彻尾的混血儿,更像是浦江上的一块飞地;

上海是一座从内到外穿着“西装”的城市,而天津则在“西装”的外套之下,依然长袍马褂;

上海能提供给大清帝国的,是与世界零距离的亲密接触及关税等利益上的实惠;而天津能提供的,则不仅包括“里子”,更包括自力更生、坚定地建设有大清特色的资本主义所带来的“面子”和自信——对于一个庞大而虚弱的帝国,“自信”实在也是一种生产力……

在帝国眼中,“阿拉上海”实在是句空话,上海其实更属于世界、属于THEIRS,而天津才可说是真正属于“阿拉”、属于OURS。

在津沪关系中,最为关键的是:掌控上海政治、经济资源的,不是其直接上级两江总督兼南洋大臣,而是远在天津的直隶总督兼北洋大臣。

这是有着复杂的历史渊源的。

从李鸿章离开曾国藩那温暖的怀抱,组建淮军“单飞”以来,上海就一直成为李鸿章的根据地。庞大的淮军,其军饷主要就是靠以上海为主的两江地区供应,即使李鸿章调任外地,这里依然是淮军和李鸿章其它事业的提款机和粮仓。

要做一个合格的直隶总督,不惹事,只需要符合一个标准:紧跟中央,让领导们放心。但是,要做一个优秀的直隶总督、“疆臣之首”,不惹事之外还要会办事,还需要符合另一个标准:能控制上海。

以上海为重心的江南地区,素来是中国的财赋重地,也是一切渴望有所作为的官员们的必争之地。

上海的直接领导人,一是两江总督,二是江苏巡抚,至于“上海道”,那只是具体操盘手而已。自李鸿章出道以来,但凡两江总督和江苏巡抚,大多是与他有密切关系的故旧好友。从同治元年(1862)到光绪二十年(1894)的32年间,历任两江总督中,曾国藩是他的老师,曾国荃是曾国藩的弟弟,马新贻、何璟、李宗羲是李鸿章的同年,张树声是李鸿章的学生、下属兼同乡,李宗羲还是经李鸿章推荐才当上两江总督的。刘坤一、吴元炳两人与他关系疏远,左宗棠则与他关系十分紧张。

至于江苏巡抚,从同治元年(1862)到光绪十年(1884)的22年间,刘郇膏、张之万、何璟是李鸿章的同年,郭柏荫、丁日昌是下属,郭、丁及涂宗瀛三人的苏抚位子,都是由李鸿章推荐而得,张树声则是学生、下属兼同乡,勒方锜是朋友,只有吴元炳、卫荣光关系比较疏远。

显然,李鸿章在两江和上海,几乎是如鱼得水。权力的本质是影响力,如此多的故旧好友执掌江南膏腴之地,这为李鸿章在上海“挤奶”提供了极大的便利。

这种影响力,当然是非正式的。中央没有任何文件,允许李鸿章任命两江地区和上海的任何行政官员,李鸿章所能做的,只是幕后的策划和运作。

沈葆桢出任两江总督,李鸿章出力甚大。在沈葆桢与刘坤一的PK赛中,正在筹划全国海军建设的李鸿章一言九鼎,在太后和军机们面前竭力为沈争取。任命下达之前3个月(光绪元年正月),李鸿章即写信给沈,暗示已经“搞掂”:“南洋数省,提挈纲领,舍我公其谁与归。”

沈葆桢

沈葆桢到任后,对李鸿章给予了最大的支持,他甚至主动请求中央,优先发展李鸿章辖下的北洋海军,而暂将自己辖下的南洋海军放到第二位。这固然有利于国家,但也等于是自己放弃了掌握更大权力的机会。这种姿态,在地方本位主义极为严重的大清官场,是极为难得的。与沈葆桢在海军上的巨大支持相比,他与李鸿章因吴淞铁路善后处置的分歧,就显得微不足道。

江南地区官员中,得李鸿章助力最大的,应属丁日昌。丁日昌出任江西万安知县时,深得赣南道李瀚章的赏识,因此结识了曾国藩和李鸿章。后因吉安失守,丁本应斩首,但因在三日内收复失地,而从宽革职,投奔曾国藩幕府,为湘军在广东采办军械等,贡献颇大。李鸿章率淮军到上海后,多次要求中央,才将丁日昌从广东调到上海,成为李鸿章的左膀右臂,也奠定了丁日昌作为“海派官员”的基调。

丁日昌

尽管私交极好,但曾国藩似乎并不看好丁日昌。当中央在李鸿章运动下,准备任命丁代理江苏巡抚时,曾国藩致信中央,认为丁“虽称熟悉夷务而资格太浅,物望未孚”,还应再锻炼锻炼、考察考察。但令曾国藩尴尬的是,中央将他的报告“留中”(不公开、不回复),丁顺利晋升。

而在曾国藩幕僚赵烈文的记载中,曾国藩甚至认为丁日昌“诈人也”,“顾好名,能做事;诈为善,虽诈不能不取。”曾国藩因之感慨:“安得有人乎!勇于事情者皆有大欲存焉;若辈知好名,犹足为善。吾与李少荃在,若辈鳞甲不致全露;然亦极意笼络之,又不可使见痕迹。甚矣!用人之难也。”

又一次,曾国藩与赵烈文长谈,提到“丁日昌在下游,官场无不忿怨”,赵烈文建议他:“欲整吏风,先宜自治。丁以夤刺进,一旦在位,顿欲变所从来,而往时行止,久彰人目,其能尽人而欺之耶?”曾国藩感慨道:“足下亦知吾苦心耶?丁之流皆少荃至好,我与少荃势同一家,渠又暴露于外,方膺艰巨。丁虽宵人,而筹前敌财用无不精速,吾又何忍不少慰其意耶?”

这是十分值得玩味的:曾国藩容留丁日昌,主要原因就是丁、李“至好”,而且丁在“筹前敌财用”方面相当能干。显然,在曾国藩眼中,整顿吏治的大局比不上李鸿章的交情和丁日昌的敛财能力。

丁是聪明人自然“识做”,出任江苏巡抚后,更是全心全意为李鸿章办事。

在江南官场上,李鸿章依靠各种牵丝攀藤的关系,发挥着非正式、但相当巨大的影响。而在江南的国有企业领域,李鸿章的影响力就直接而正式了。

举凡大清国的重点国有企业,大多受制于李鸿章,而除了煤炭行业之外,几乎所有主要企业的重心,都在上海。可以说,大清国的国企是一个以天津为脑袋、以上海为身躯,臂膀伸向四面八方的巨型章鱼。

作为这条“章鱼”的脑袋,李鸿章参与兴办了其中的绝大多数洋务企业,也因此奠定了他的领导地位。无论他的行政职务、管辖区域如何变化,他都是这些大型国企矢志不渝的董事长,从某种意义上说,他就是大清国的国资委主任。

李鸿章的麾下,实际上有三个团队。第一个是军人团队,手里握着枪杆子;第二个是官员团队,手里握着印把子;第三个是商人团队,手里握着银子。而后两个团队,经常有交叉,横跨官商两界通吃的人,不在少数。有趣的是,这些“官商两栖动物”,绝大多数都曾经在李鸿章的幕府中服务过。大清国最显赫的干部预备队,就是李鸿章的“秘书帮”。这种格局,到了一定规模之后,就具备了强大的自我繁殖能力及排他性,“非李派”人马实际上很难涉足大清国的这些垄断行业。掌握着国家经济命脉,这正是李鸿章实力的真正源泉,其威力丝毫不弱于作为国防军主力的淮军和北洋水师。

当然,这也是李鸿章的竞争对手们所急于挑战的。当刘坤一正式出任两江总督后,他发起了针对轮船招商局的争夺。这是李鸿章继太平天国战争后,又一次艰难的“战上海”。

一切都起因于光绪五年(1879)十一月十四日沈葆桢的去世。沈去世的次日,中央就宣布了由刘坤一接任两江总督。

刘坤一

刘坤一从来就不是李系人马,沈葆桢之前,刘就代理过两江总督。在光绪元年的江督夺位战中,李鸿章协助沈最后胜出,刘黯然离开,出任两广总督。3年后,双方展开第二轮较量,李鸿章最得力的淮军将领、时任云南巡抚潘鼎新,与刘坤一的族叔、云贵总督刘长佑发生冲突,最终潘鼎新下台,回京另有任命。

刘坤一接任了两江总督后,立即发难。他的枪手、御史董俊翰向中央举报,矛头直指李鸿章最为得意的招商局并购美资企业旗昌轮船公司(Shanghai Steam Navigation Co.)。这一并购案,完成于1877年3月1日,被李鸿章乃至后世的诸多学者解释为中国企业对抗外资企业的一大胜利。

但是,董俊翰指出,收购旗昌其实是一个败笔,固定资产添置过多过快,看似红火,但不仅前期耗资巨大,而且维护费用惊人,船多货少,导致每月亏损五六万两。他更是指责,各级领导干部在招商局内大肆安插私人,推荐信“函牍盈尺”,造成大量冗员,“求其能谙练办公者,十不获一”,甚至官员中也有人在公司内兼职,不干活只拿钱。

不久,刘坤一的另一枪手、翰林院侍讲王先谦发起了更为猛烈的一击。他在《招商局关系紧要议加整顿折》中,尖锐指出:并购旗昌轮船公司,并非什么国企收购外企的成功商战,而只是招商局高管层欺上瞒下,损公肥私的一个阴谋。根据王的报告,这个阴谋是由几个环节组成的:

一、并购动议提交之前,招商局总经理(“总办”)唐廷枢,以弥补亏损为由,从北洋申请到了50万两财政补助,全部用于收购旗昌股票。这是典型的内幕交易,唐廷枢等因此大捞一票;

二、招商局的主管上级、北洋大臣李鸿章对并购并不积极,因为其手头可调动的资金十分有限。此时,招商局常务副总(“会办”)兼党委书记(上级选派下来作为“官督”代表)盛宣怀亲自出面,游说两江总督兼南洋大臣沈葆桢,“诡词怂恿”,说得天花乱坠,居然从沈葆桢那里拿到公款百万作为并购资金;

三、在并购过程中,招商局高层则从美方获得大量回扣(“中金”)。

王先谦同时指控,招商局早已出现资不抵债的严峻局面,账面上的资本金及借款已达500万两,但各项资产实际价值只有250万。当务之急,必须严肃查处招商局的领导干部,“唐廷枢、盛宣怀蠹帑病公,多历年所,现在仍复暗中勾串,任意妄为。若任其逍遥事外,是无国法也。”

王先谦指出,李鸿章近期已经上奏中央,计划将投资在招商局的国有资金190多万两,分5年提还,然后招商局将彻底改制为私营企业,“归商而不归官”。王先谦警告,这将使招商局这一最大的国企更为失控,造成国有资产大量流失。

王先谦提出了解决方案,其核心就是停止招商局的私有化进程,并且将其由北洋转到南洋监管,从李鸿章之手转到刘坤一之手。王的指控,有理有据,上纲上线,立即引起中央的高度重视。恭亲王、慈禧太后亲自批转刘坤一严肃查处。

王先谦

刘坤一则采取了拉一派、打一派的分化策略,对商人出身、有望收归自己麾下的唐廷枢,他多方开脱,并评价为“招商局必不可少之人”,但对于李鸿章的亲信盛宣怀采取了痛打落水狗的姿态,请旨将盛宣怀即予革职,并不准其干预招商局务。

李鸿章则对王先谦的指控,几乎全部否定,并且一口咬定王先谦是被人收买了当枪使,“明系有人贿属”。刘坤一在处理过程中对李鸿章主动拉拢,表示调查最好是由南北洋共同进行,但李鸿章毫不领情。他在交给中央的报告中,干脆打开天窗说亮话,明确说招商局“所用多生意场中人,流品稍杂,原不敢谓办理处处尽善。但此事由商经理,只求不亏官帑,不拂商情,即于中外大局有益”,这等于是摆出了死猪不怕开水烫的姿态。而且,他将王先谦的攻击,上纲上线,认为将严重影响改革开放的形象,令改革者寒心:如此“掇拾浮议,辄据无稽之词,妄相牵掣,必致商情涣散,更无人起而善其后矣。”

经过几番回合,此事最后以盛宣怀调任别处而了结,其中所涉及的挪用公款进行股票内幕交易、蒙蔽沈葆桢出资及收受巨额“中金”等,都不了了之。李鸿章取得了最后的胜利,巩固了自己对于上海地盘的控制。

*** ***

对于李鸿章,美国传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin)评价说:“中国人的名字,除了孔子,知名度没有超出国界的。但李鸿章就像孔子,恰如最具基督精神的国王路易十五就像基督一样……总督的职务按说是要轮流担任的,但李鸿章却是个例外。他作为直隶总督二十多年,其官职像桥墩一样坚固,任凭潮涨潮落而岿然不动。终身任职的希望鼓励他思想丰富的大脑设计出一个又一个改良计划,而一个陌生的流浪者没有勇气这么做。”

丁韪良

正因为直隶总督兼任北洋大臣的组织设计,加上李鸿章与上海的极深渊源与权力深耕,再加上李鸿章本人勇于任事、不避嫌疑的果敢个性——这在不作为、“琉璃蛋”盛行的大清官场,绝对是另类——北京、天津与上海,在某种程度上开始了一体化的进程,并迸发出了大清改革进程中为数不多的一些亮点。

这场计划外的京津沪一体化进程,对于帝国有着重大的意义:自太平天国之后,无论是财权、还是军权,帝国的中央权威被处于不断瓦解、消融的过程中,而李鸿章计划外的京津沪一体化,实际上为帝国中央在大型企业(招商局、开平煤矿等)、主力国防军(北洋海军与陆军)等关系政权命脉的要害处,维持了相当的影响力,为帝国中央与地方大吏的博弈中增添了底气与中气。

当然,这个京津沪一体化进程,所依赖的并非制度化的力量,而是李鸿章本人强力的资源整合能力。当李鸿章凋零之后,直隶与北洋、以及其背后的中央,对京津沪一体化的掌控力迅速式微,对帝国改革开放的掌控力也迅速式微,一个分崩离析的时代不远了……

阻止丁义珍副市长乘坐美联航出逃,发一道红色通缉令有用吗?

美国联合航空公司一夜爆“红”,美联航,对,就是《人民的名义》里那个“放跑丁义珍”的那个美联航!网民早就放话了:“丁义珍,你还敢坐美联航吗?”

△点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志