1.

不知有没有人统计过,熬夜少睡带来的寿命缩短时间,和赚来的更多清醒的时间,比起来哪个更久?

(感觉未来苹果手表和小米手环有机会统计)

2.

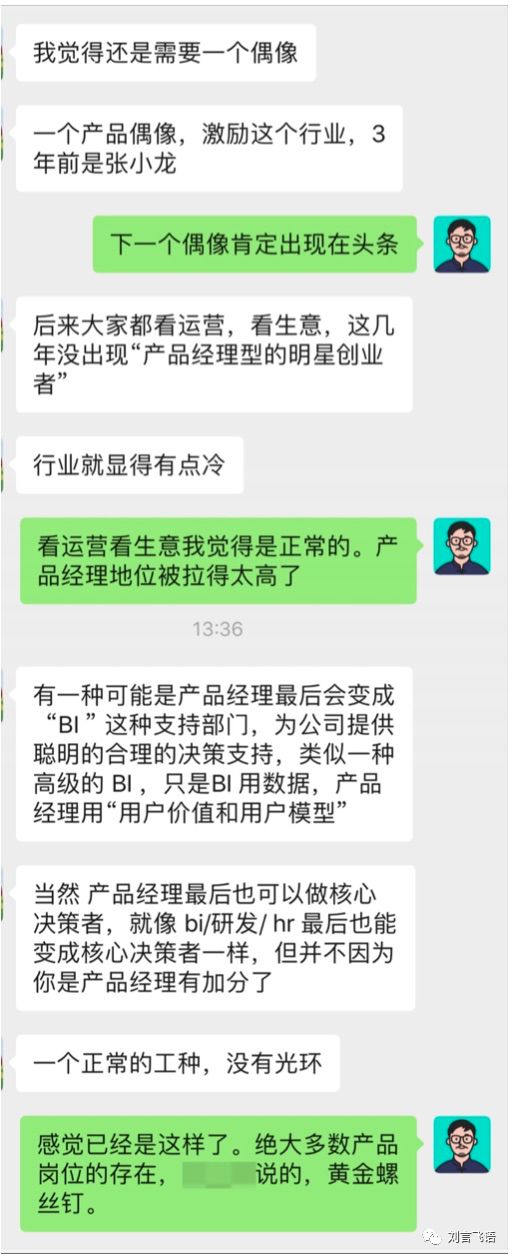

跟朋友的一段聊天记录。

3.

她说,感觉都快成了产品经理交友工具。

4.

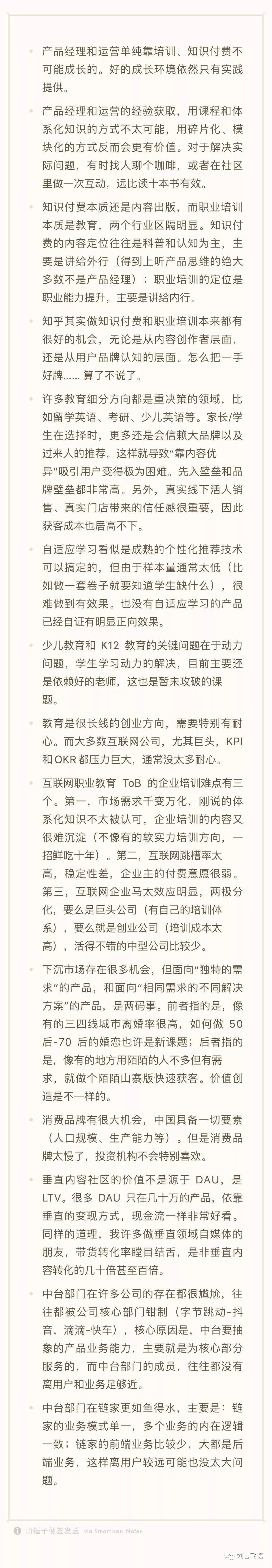

最近见做投资和做产品的朋友做了些备忘录,比较碎片。

(碎片合辑中的碎片合辑)

5.

之前我写过,研究心理学和行为经济学对产品经理认知用户、跟同事协作沟通这两方面有极大价值。

最近体会是,对自我调节也很有帮助。

主观情绪会影响产品经理对决策的判断。

比如刚刚升职加薪、被用户肯定或者老板称赞,都会让自己更自负;

反之遇到挫折,就会更自卑。

怎样分辨哪些是自己的情绪判断,哪些是自己的理性判断,还是有难度的,要较好的自我认知。

6.

垃圾分类用户体验方面最差的还是分类名字。

干垃圾和湿垃圾根本不是按水分多少区分的,按核心分法应该叫可存放垃圾和易腐烂垃圾。

7.

类比和比喻只适合用来启发思考和简化理解,

并不能用来做论证。

想到曾经有次开会,讨论到激烈的时候,有个哥们大手一挥,说:

大家听我讲个狐狸的故事就明白了。

我永远忘不了剩下一屋子人惶恐和不安的表情。

8.

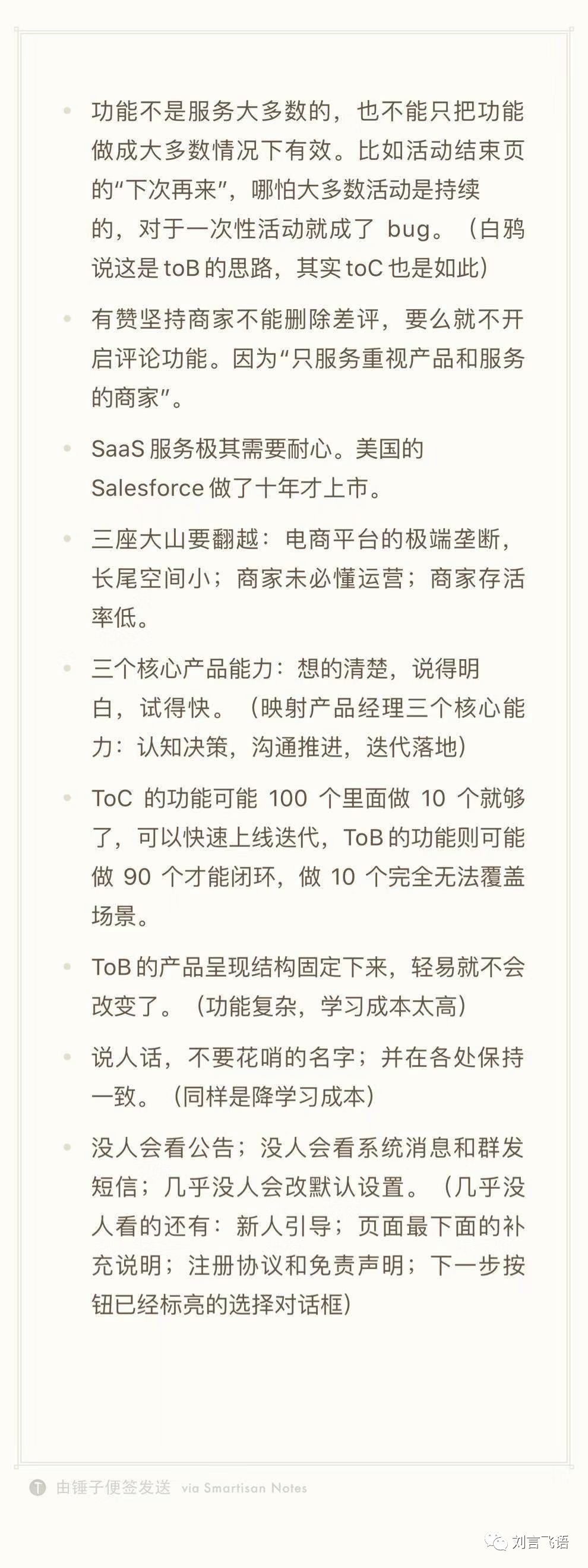

白鸦讲有赞产品设计原则的文章里,我记录下的最有感触的几点。

供参考。

9.

最近在想个问题(好像大家都在想),个人机会跟大趋势之间的关系到底有多大?

或者换句话说,在复杂的历史进程面前,逻辑推理得出的个人选择真的有意义嘛?

俞军老师看到问题后的回答:

1) 行为科学研究得出结论,一个人一天的行为中大约有5%是非习惯性的,而其他95%的行为都源自习惯,这基本上意味着是习惯而不是逻辑,决定了我们的一生。

所谓理性,是指当条件合适时(理性并非总是优于本能和习惯),优先用逻辑、知识和思维去决策和做出预期收益最大化的行为,而不是任由本能和习惯驱使。

理性属于方法,只能保证提高决策质量,不能保证正确的结果。

这是因为,你的当前决策只基于过往信息,哪怕你基于过往信息的决策是完美的,决策也不能决定未来结果,因为未来结果还取决于未来其它人的行为和世界的变化,这些未来的行为和变化,你最多预知规律性的大部分,却一定无法预知所有小概率事件和不确定性的变化。

所以,如果把“理性推理得出正确的个人选择”定义为保证未来的结果正确,那除非你对未来的信息也是全知全能完美预知的,你的当前决策才能决定未来结果,这是神的范畴,不是人的范畴。

我们的问题和讨论应该为真实的人服务,就要先把“理性”定义限制为人的能力范围内。

2) 在人的能力范围内,怎么才算“理性推理得出正确的个人选择”?

我觉得是这样:

一个人作出决策选择时,人们是无法判断这个选择是否理性的;

要等多年以后,人们意识到,他当初的选择带来的结果已经是最好的,其它选择的结果更差;

而且他当初作选择时的判断逻辑,已经抓住了这件事的关键变量,人们没再发现其它关键变量,所以不算侥幸命中而是算理性推理得出的。

所以,“理性推理得出正确的个人选择”的标准,需要定义为:

多年以后,人们未能发现更好选择,且他当时的判断逻辑已包含做这个决策所需的所有关键变量。

3) 很多事就是没法理性决策的,比如未来不确定性很大的事,比如理性思考的时间成本特别影响结果的;

很多事件中很多人就是不可能做出理性决策的,比如对世界规律性的认知严重不足,比如对事件相关信息严重不足。

4) 我的结论是:

在复杂的历史进程面前,理性推理得出正确的个人选择,在特殊条件下是有可能的。

这些特殊条件包括:

首先,这件事必须是适合理性决策的;

其次,你确信自己已掌握了决策所需的所有关键变量;

多年以后,结果自证你现在的选择是正确的,推理已包含决策所需的所有关键变量。

10.

很多互联网平台都上线了评议机制解决纠纷。

这种机制的惯常问题是1.如何筛选有评议能力的人 2.如何获取足够信息和证据 3.如何确立标准。

从实现效果来说,都是“服众”和“看起来正义”更多一些,“解决问题”和“准确合理”更少一些。

11.

这叫“失业约饭定律”。

12.

App Store 多少年了还没解决刷榜问题。

现在都已经过分到没有任何有价内容的程度,评价体系算是崩溃了,对用户毫无意义。

13.

1983 年的皮尔卡丹,和 2016 年的曹德旺。

14.

在《三五环》里想聊没聊到的是如何应付跟大笨蛋的沟通。

我以前在网上经常用的是“嗯你说的很有启发性”,金老师经常用的是“好的学习了”,来体面地终止一场很笨的谈话。

15.

所有“听从你灵魂深处的选择”做出来的选择,好像都容易错。

因为不思考,就只能依赖情绪。

16.

感觉租房产品应该提供一个很重要的周边设施提醒:

外卖的数量和丰富度。

17.

有个车联网项目,拉我去做社交 (꒪Д꒪)ノ

18.

《容斋随笔》这样的书可不就是古人的微博合辑。

19.

最近在看美股,说说我觉得股价被低估的几家:

拼多多,B 站,特斯拉,瑞幸。

(这段文字在即刻写下时正好是两个月前,截止目前,涨幅分别是

24.41%、9.86%、26.97% 和 44.63%

。

当然实际价值投资还要看得更长期一些。

)

20.

坐飞机随手买了本杂志。

说实话,内容的质量已经比不上很多认真写文的公众号,唉。

另外,据说当年南方周末的记者,一年工资可以在北京买一套房,现在实体杂志的薪资,一辈子都买不起。

21.

用高德地图,发现导航为了规避多花1分钟的堵车,就多绕路10公里。

这也太不符合用户心理了。

22.

内容创作的核心矛盾之一。

逻辑稍微绕一点,就会损失一大批用户。

23.

全世界最聪明的大脑,都在卖广告。

——Facebook 的早期工程师 Jeff Hammerbacher

24.

单纯问 AI 产品经理有没有前途其实意义不大。

这种大范畴的定义首先很难体现具体工作内容,个人成长也跟所处环境(公司、垂直领域、岗位)有很大关系,要看的还是“核心产出是什么”以及“不可替代性在哪”。

策略产品经理也同理。

我见过有的是定义业务核心策略的,有的只是因为懂些算法所以给技术打打下手。

不要执念某个title,发掘自己的价值才是正道。

25.

哈哈哈我和刘炯居然是三节课的投放广告关键词。

26.

有许多O2O行业的独立课题很值得反复思考。

(独立指的是与其它因素和条件解耦,比如滴滴的派单系统就有太多外部因素。

)其中不仅涉及巧妙的产品策略,更多是对复杂场景和用户心理的判断。

像以下问题都是很值得思考的:

网约车出行

- 乘客丢东西,如何找回和送归

- 遇到醉酒乘客怎么处理

- 司机总觉得抽成过高

- 预估价格经常被拿来证明大数据杀熟

- 大型演唱会或公司年会的集散场景

- 排队时支付的插队费,应该给谁?

- 远距离订单司机回程空驶

外卖

- 商家出餐时长预测不准

- 建筑内送餐时间评估不准(有无电梯?

人流大小?

)

- 平峰期(非饭点)能否给骑手找到别的工作

- 用户拒收的处理流程

- 抢单和派单的优劣和适用场景

- 学校/园区不允许进门怎么办

- 怎么引导骑手去需求热区

能拆解清楚其中任一问题,并付诸实践真正解决,基本上是P6+、P7的水平了。

27.

感觉依然公众号是最重要的信息获取平台。

基于社交关系的信息筛选,依然秒杀所有资讯平台,尤其是高端信息获取(高端信息支撑不了个性化推荐需要的量,而头条抖音有海量同质化内容)。

从公众号里发掘那些精华的信息和经验,快乐愉悦。

28.

最近在反思一件事,我反复告诉很多人不需要懂技术写代码也能做好产品经理,实际上是基于自己的感受来讲的。

但我计算机毕业,许多基础知识可能还是在潜移默化里帮助不少。

有时可能会反而忽视它们的作用。

29.

请你们多多研究这个问题如何解决,那个问题如何解决,不要高谈这种主义如何新奇,那种主义如何奥妙。

30.

衣食住行是刚需,因此消费者会货比三家,会很理性地去消费。所有刚需的产品都是出自平台,比如食有美团,衣有淘宝,行有滴滴。

吃喝玩乐是更上层的需求。

人吃东西有刚需的一部分,但很多时候我们吃东西不是为了不饿死,而是因为觉得好吃。

聂云宸的访谈我印象最深的几点:

1) 做任何业务决策时,想的是这在产品上是对的。

外人看来,反而容易把外部呈现的结果解读成原因。

比如不加盟、研究产品和做社交营销,实际都不是本质。

2) 口味/产品永远是最本质的,而品牌是核心。

最后标准化反而是把产品做好后考虑的,而不是先思考标准化的产品该怎么做。

3) 做一件事,是需要沉淀的。

聂云宸是从一家小店自己扫地开始做起,研究透了开店的模式,最后才进军北上广的。

而他进入这个行业,已经七年了。

对比黄太吉,真的可叹。

31.

产品经理可以多读历史,不过不是帝王史或者名人传记,反而要多读“普通人”的故事,这样才能对历史有真实发现,也对用户有真实感知。

32.

承担责任是提升做决策能力的关键要素,因为这会给你压力(在《三五环》第一期跟金叶宸也聊过这个:

跟金叶宸聊了聊天

)。

最近碰到一些产品经理,要么是不接触技术实现和项目迭代只做方案的,要么就是主要在做咨询的,都不属于能承担责任的范畴。

33.

“看一看”和“多浮窗”两个功能结合,已经成功将我的阅读习惯迁移到了微信。

这背后还有对公众号原创的极致保护+对商业化生态的谨慎建设。

微信就是这么一步步地巩固自己的能力、再渗透你的生活。

34.

微信读书的听书功能非常震撼,完全听不出是AI合成。

不过小说的听书体验比较糟糕,一到对话的部分就都是浆糊了,不知道谁在说啥,太耗脑力。

这种情况电台评书通常是更换语气语调解决。

听其他论述为主的书,倒是很不错。

35.

为什么景区的饭馆儿口味都不怎么样?

感觉核心还是不需要回头客,大多数游客估计也就来这么一次。

更多的是做当地特色菜,以及做类型的差异化。

36.

标榜自净化和开放的知乎终于也提供“作者审核评论”的功能了,终于考虑到创作者也有正常人类情感了。

而这个功能,微信公众号已经有了好多年。

37.

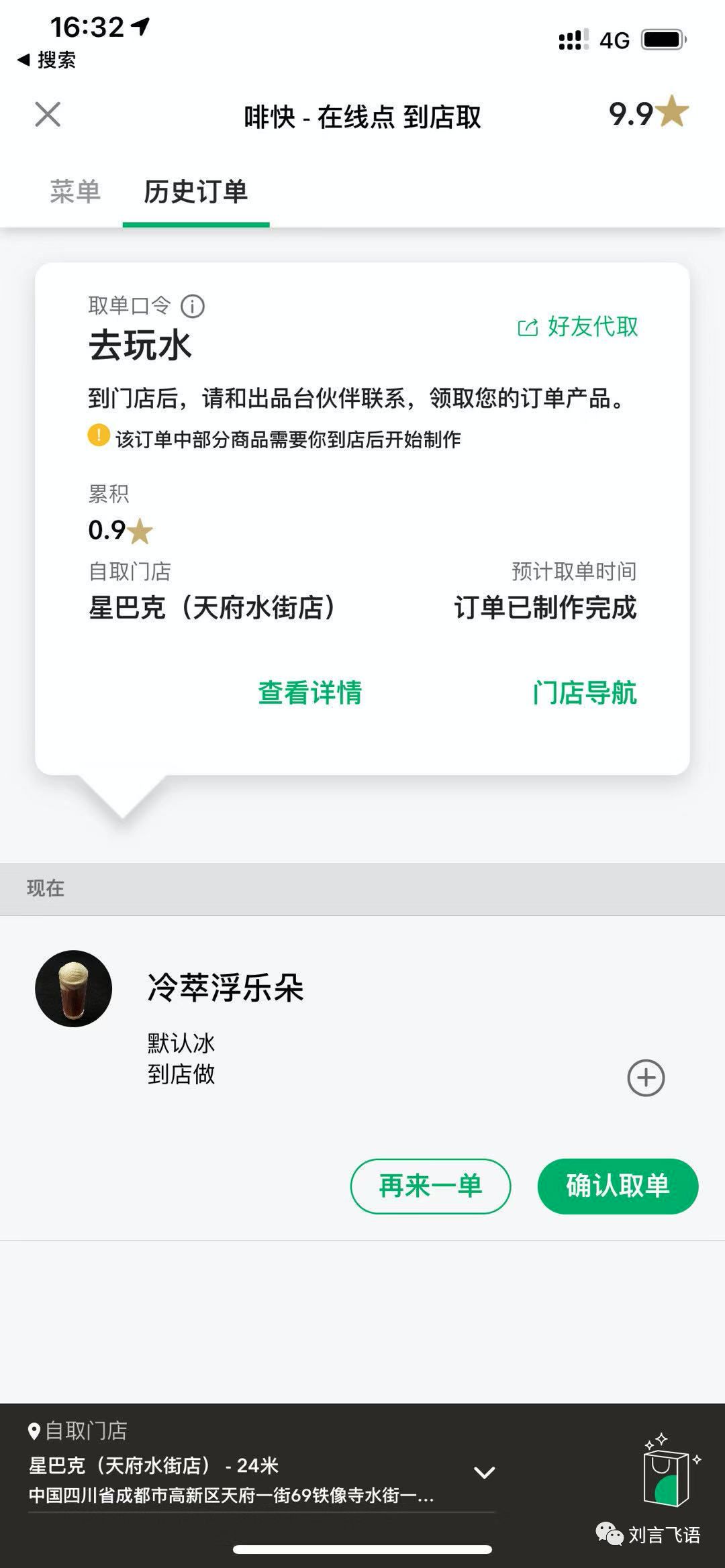

星巴克感觉是着急跟瑞幸学,上线了在线下单新功能。

不过体验上差不少,瑞幸是扫码就包含了“验证”和“确认”两个动作,而星巴克是口令取餐(去玩水什么鬼,太尬了吧),取餐后还要点确认。

38.

听咖啡行业的朋友讲,点评瑞幸的口味不高端其实没啥意义。

在那样的体量下,“口味的一致性”远比“口味好”重要,好比有80分有70分有50分,就不如稳定地都是60分。