我们已经看到曾家各家庭成员/分支在共同生活的不同时期作为“房”的产权人/承租人/实际居住者的身份变化和居住/搬离等变动,以及这些居住实践所“借靠”的同时期的住房政策或机遇。其中,曾褀有自1965年劳教返乡后便和父亲、继母及同父异母的兄弟姊妹在居住上越分越开,以至于后来搬至市郊农村生活,很少和他们见面。那么,到602室被征迁之时,矛盾又是如何发生、展开并和上述“前史”发生关系的呢?

(一)从公证过户到置气局面:家内道德的

“讲法”与身体性事实

1. 公证过户和两种家庭政治框架:不道德和道德的“隐瞒”

根据曾褀有的儿媳陶淑的讲述,这场矛盾始于与曾褀英的一次见面和一通电话。

头几天,他家孃孃(

即姑姑,指曾褀英

)跟他姑父开个车子,到他老家他爸爸(

指曾褀有

)那边(

指顺安村

)去了。没说是房子拆迁,就是临走的时候跟伟子讲:

“明天把你爸带上去,

把身份证带到,到公证处签个字,就行了,房子给你小叔叔(

指曾褀华

)。

”当时他跟他爸爸两个人都没理解过来是一个怎么回事。他爸爸,等于年龄大了,搞不清楚,不晓得,耳朵也不好,他也听不见什么东西的。他心想姊姊妹妹(

即兄弟姐妹

)来了嘛,这么多年都不联系了,来

了都激动得不晓得怎么说话了,怎么来那个了,他心想,她说怎么弄(

就

)怎么弄。

这是陶淑对曾褀有一支初次接触到征迁之事的回忆。她在讲述中有意突出了两个细节:其一,曾褀英催促曾褀有去公证处办理让渡房屋继承份额的手续,却并不提及房屋此时正在被征迁这一特殊情由,而是以“房子给小叔叔”这个不涉及特殊时间节点的理由代替;其二,这一次见面是此前表现得较为疏远的曾褀英主动出城进村找到曾褀有的,曾褀有为这种主动所触动。如上细节的事实性在我此后向动迁小组和曾褀华的求证中均得到确认,但是出于不同的立场,他们为同一过程赋予了与陶淑的讲法所不同的道德意义。

在陶淑的讲法中,曾褀英特意选择在房屋征迁的节点前来催促曾褀有公证,却故意不明言,其行为带有隐瞒的性质。在下文中,陶淑更通过“姊妹之间不能隐瞒”和她自己从不向小姑子有所隐瞒的例证来判定和反衬曾褀英这一隐瞒行为的不道德。这个“不道德”尤其指曾褀英不告知曾褀有而将他排除在由征迁带来的新一轮家产再分配之外的行为违背了家庭内的公正。

但在动迁小组和曾褀华的讲法中,曾褀有与曾家“根本没有关系”,是一个“外人”,只是由于继承法的规定而不得不让其参与公证。曾褀英的行为虽有隐瞒的性质,却是出于防止曾褀有一支在得知征迁情由后横生枝节,从而影响以曾褀华为核心的征迁谈判的考虑。也因此,曾褀英的隐瞒行为不仅谈不上“不道德”,而且正符合家庭内的公正。这种公正建立在曾褀英、曾褀华等家庭成员所认同/推动的家庭政治框架下,在这个框架下,曾褀有并不具有被其他成员共认的正当性。我们已经可以对比地看到,这与陶淑讲法背后的框架并不相同。

2. 态度转折与被忽略的第三种家庭政治框架:多义的“含含糊糊”

接下来,我们会在对陶淑讲法的进一步分析中发现一个不断被她忽略的事实:“房子给小叔叔”这个决定自始至终都是得到曾褀有认可的。在后文中我们也将知道,这个决定本来就已在曾褀有对分家安排的预期中。但是,陶淑却将他此刻对这一决定的顺从解释为一方面“年龄大了”,“搞不清楚”,“耳朵也不好”,另一方面他因对曾褀英的到来感到激动而“她说怎么弄(就)怎么弄”。换言之,陶淑将这种顺从视为缺乏判断、暂不知情和临时情绪下促发的妥协的结果。

我说:

“你爸来,这么晚跑来干么事啊?”他说:“我孃孃讲,明天,嗯,喊我爸去签个字。”我就觉得很奇怪,我说:“签什么字呢?”他说:“就是说,嗯……”反正含含糊糊的,就讲“明天到档案馆调个档案,然后到公证处去下子”。我问我老公公:“你签什么东西呢?”他说:“我、我也搞不清楚。”我就觉得很奇怪,后来

(

伟子

)冒了一句,说把这个房子给小叔叔。

当天晚上我就告诉我小姑子(

指曾菊

)

。因为她是姊妹,姊妹之间不能隐瞒。房产上的事,他妹妹也是老头儿继承人之一,你不告诉她,一个万一,我家小姑子怪我,说我知情不告。我跟她讲了以后她马上就反应出来,是拆迁。这时候老头也反应过来了,他说:

“啊?她也没跟我讲说这个房子过户、拆迁、拆……她一直都没有跟我讲。啊?房子过户啊,这、这……”

根据这段回顾,曾褀有在曾褀英到访的第二天即从村里赶到城里,在儿子家借住并打算翌日参与公证。面对陶淑的追问,父子俩无法清楚地解释公证的原因,而在从事房产中介业的曾菊的猜测下,曾褀有一支开始意识到公证之事可能与征迁有关。在陶淑对这段经过的讲述中,曾褀有、曾伟父子解释公证原因时的“含含糊糊”是出于不知情(

如“不晓得是这个房子”,“搞不清楚”

),而在反应过来可能存在征迁问题后,他们的意向有所改变。承继前文,这种讲法继续将父子俩最初对公证一事的顺从视为一种在不清楚状况的情况下所做的决定,也即并不认为父子俩确定无疑、心甘情愿地支持“房子给小叔叔”这一分家安排。而父子俩与陶淑、曾菊对征迁问题的相似反应似乎进一步证明他们的确与讲述者陶淑立场一致。

这里,我们再次看到一种不同讲法的存在可能。而且这一次,这种不同的讲法内在于陶淑的讲法之中,即曾褀有父子的“含含糊糊”也可以被理解为仅是对陶淑的追问的一种应付,而他们在曾菊、陶淑提醒下反应过来的,也并不是“不应将房子给小叔叔”,而是不应在面临征迁的特殊情由下匆促地公证过户。换言之,曾褀有父子所反对的不是公证过户本身,而是他们不能参与征迁可能带来的不同于日常状态下过户的额外利益,这与陶淑的立场并不相同。从陶淑的讲法中可以看到,她在听说公证过户一事时就已用“感到奇怪”并进而追问的方式表达了不支持。联系上文提及的两种家庭政治框架,我们可以认为,曾褀有父子所认同和推动的其实是与这两者皆不相同的第三种家庭政治框架,只是这个框架在陶淑的讲法中被淡化(

尽管没有被抹去

),从而被故意地忽略了。

3. 公证过户的搁置与置气局面:异财分居和两种尊卑原则

第二天,我们家小姑子就跟她

(

在电话里

)讲

:

“不好意思,孃孃,因为我们家人还要坐在这块商量,要问一下这个情况,你要跟我们说明一下情况,我们才能去签这个字,对不对?”孃孃就生气了。呃,她自己也领悟到了,她就讲:“你们为什么不来啊,什么东西啊?”都用那种指责的口气跟我们说话,就把我们这一家的人根本都不放在眼里面。你说你这个长辈,你把我们都不当人,那我们为什么要、要、要听你指挥呢?你讲到哪边我们就到哪边?那现在人,那不可能的哎。我又不吃你又不住你的,对不对?后来她跟我家小姑子两个人等于就是置气了。那天我们就没去签字,我们肯定不会去的哎。

在陶淑的叙述中,曾褀有一支对公证过户的态度经曾菊与曾褀英的通话而进入置气的局面,公证由此被搁置,征迁纠纷也自此发端。这场置气的直接内容是曾褀英被曾菊拒绝后的“生气”和曾菊因此受到的来自曾褀英的“指责”。但我们通过陶淑的讲述还能看到,这场置气是发生在长辈与小辈间的,因此它的另一层内容指向的是曾菊、陶淑这类意欲代理本家支事务的小辈对曾褀英这类长辈“指挥”姿态的不买账以及相应的曾褀英对小辈“不听指挥”的怨怒。

陶淑之所以在她的讲述中为曾菊和自己的“不听指挥”寻找理由,是因为觉察出在曾褀英的指责中包含对她们不懂得家内长幼尊卑之道的批评。值得注意的是,这一天出面代表曾褀有一支的“我们家”人打电话拒绝曾褀英的是身为侄女的曾菊,这正是一个家里小辈不听指挥的举动。如果说曾菊和曾褀英的矛盾还属于姑侄间尊卑之道的分歧,那么身为侄媳的陶淑则在此将自己与曾褀英的分歧扩大到指向曾褀英和曾褀有两支早已“异财分居”的历史和两支间因社会阶层差距而长期存在的家内地位上的差距。

在陶淑的讲法中,曾褀英的立场是自己有权调动或指责大家庭中包括侄女、侄媳在内的小辈,但陶淑却认为,“我又不吃你又不住你的”,所以听从“指挥”并不是必须的。后文中她也多次表明,曾褀英在过去对曾褀有的资助不仅很少,而且并未对他当时的生计、生活起到关键性的帮助作用。换言之,事实上陶淑提出的是,一方面曾褀有早已离开曾忠一家独立生活(

“不住你的”,即分居

),另一方面曾褀英虽对曾褀有有资助,但其份量算不上真正“帮”过曾褀有(

“不吃你的”,即异财

),因此曾褀有与曾褀英是异财分居的,这才是此时大家庭共同商议公证过户一事的前提。对陶淑而言,提出这个既分居又异财的前提最关键的作用是使她讲法中的一套道德判断具有事实基础——因为一个同居同财家庭中应有的长幼尊卑关系显然不同于一个分居异财家庭。正因如此,当曾褀英利用一般意义上的家内尊卑原则来指责曾菊、陶淑时,陶淑却可以认为她们与孃孃间的尊卑原则由于多年的分居异财而弱得多,以至于不听孃孃的指挥反而才是符合道德的,即符合应有的关系。

4. 广场约谈:讲法与身体性事实

陶淑

:过了有好几天,她约我们出来谈谈,约到了家乐福一个露天的大广场上面,露天的哦。那天温度还蛮高的呢,蛮热的(

邱二姐抢话道:

“天气很热”

)。它不是那个露天的上去,从底下上去,很高,大概有,我看我看哦,一层大概十几个台阶都不止,因为那个很陡(

邱二姐抢话道:

“就是很高”

),它是一个大圆盘爬上去。老头本身心脏就不好,一爬他就要吃那个救心丸。当时他大概爬了有二十几个台阶,而且蛮陡的台阶,我一看,我说:

“在这个地方谈啊?那个电影院底下有给人休息的地方嘛,孃孃,啊能到底下?底下凉快一点。我们么的(

即没有

)关系

”,我说,“他爷爷(

指曾褀有

)身体不好,心脏不好,本身又热。

”老头爬上去往那儿一坐,直喘、直喘,后头眼睛当时就发白了。当时她自己可能也有、心里头也有点害怕了,讲他,“你等一会等一会,歇一会歇一会,我们等下再聊”。就等他坐下来了。我们是抱到,就是说,好好谈的心态。她是什么心态?(

作咬牙状

)上去,老头大概坐了有差不多五分钟,她就开始了:

“哎!你为什么不接电话、不说!你为什么啊!那时候我对你多好啊!你到

我单位去了,穿得跟叫花子一样,我们单位的哪个人不知道啊!我曾褀英有一个结巴子哥哥。我家小吴在单位呢!”小吴就她家老公,“在单位里头还是个有职务的人,是个领导”。她说:“你一来了,我都吓死了。么的钱,我立马就去问人家借,借一点钱把你打发走。”嗯,好像那个意思哦……就是骂这些话,骂他家哥哥,骂我家老公公。我家小姑子一听到她数落她爸爸这些东西呢,她呢就走开了,她听不下去

了。走开了呢她

(

指孃孃

)

还在那里骂,说你是什么,就是讲以前你困难时候

——

曾伟

:以前就是什么呢,就是

“帮助(

过

)你的

”,就这个意思。

陶淑

:有什么帮助呢?不就是,哎,给点小钱,或者衣服、破衣服什么东西的,你又有什么多大的帮助?她又讲不出一个所以然。反正就一个意思,指责他,就指责他。老头儿耳朵也听不见,就两个

大眼睛瞪到她看。

对于这次广场上的约谈,陶淑叙述得极为细节化。曾褀英面对关乎曾褀有身体安危时刻的冷漠,如故意挑选夏日、露天、高地的环境谈话,对曾褀有的病体是“害怕”而非担心,不接受小辈转移到室内的建议等,在陶淑的讲法中成为一个“基于事实”的道德控诉。通过对这种冷漠带来的结果的描述,如曾褀有在爬高、日晒时经受的身体痛苦,又进一步使曾褀有的身体不适看起来是曾褀英内心的不义对他造成的伤害。同时,陶淑所“复述”的曾褀英对家庭史的

回顾(如结巴子、叫花子哥哥去她的单位使她蒙羞

),在某种意义上呼应并强化了前文“你把我们不当人”的表述,使得小姑子因听不下去而走开、曾褀有因听不见而瞪大眼睛的场景构成对孃孃的又一个道德控诉,即由于自己“外在的”社会地位较高而看不起“家里人”。

值得注意的是,在征迁纠纷已经展开的情况下,这两个道德控诉本身成为曾褀有一方,尤其是陶淑的重要“行动”。此前的分歧主要是基于过去生活史的三种不同家庭政治框架对分家安排的不同看法,而此处的两个道德控诉则基于征迁纠纷中的“广场约谈”,并且本身就是继“广场约谈”之后的一项行动。最重要的是,作为约谈的后续行动,这两个道德控诉更为直接地构成了曾褀有一支在此次纠纷中争夺房产行为之正当性的来源:自此之后,他们不再将自己的争夺行为视为仅是对曾褀英一贯所持的家庭政治框架进行的“再议”,而是将之作为对曾褀英在此次纠纷中新的不义之举(

如“隐瞒”和广场上的数落

)的合理回应。

需要强调的是,上述对道德控诉的生成和将道德控诉本身视为“纠纷中的行动”的分析并不是对“广场约谈”这个事实的化约。这些道德控诉不应被视为对实际场景和切身的言语、姿势、瞬时情绪等这类身体性事实的“萃取”,因为这种在特定“讲法”中形成的道德控诉并不比这类身体性事实更“本质”,相反,这类身体性事实既是特定“讲法”调用的“资源”,也是特定“讲法”真实性的根据。也因此,道德控诉不是单纯的权力游戏,曾褀有初见曾褀英时的“激动得不晓得怎么说话了”、曾褀英与曾菊通电话后的“生气了”、曾褀有在广场上的“热”“喘”“被数落”、曾菊的“看不下去而走开”等身体性事实本身即构成这些当事人所“身处”的纠纷的重要内容并继续推动整个纠纷的发展。

也正是在上述意义上,曾褀英在广场上的数落推动了已经存在的置气局面的深化,并令曾褀有一支在房产争夺上的“语言”得到落实。

我

:然后呢,关于这个房产,你孃孃和拆迁办又跟你们提供了什么信息?

曾伟

:不

哎,那个话没讲完呢,就是骂我爸那个。后来就是,骂完我爸,我爸就很不高兴,就很生气,我爸就说呢,不管三七二十一,这房子不管拿多少,拿一块钱也好,我就要我那一份。打官司也好,随你干什么也好。

曾伟认为,孃孃在广场上的表现(

“骂”曾褀有,并提起他过去要钱的窘状

)激怒了父亲,因此父亲才表示他“这点房产”“不管多少”,“拿一块钱也好”,“打官司也好”,一定要拿。换言之,在曾伟的讲法中,曾褀有之所以自此开始明确提出争夺他那一份房产,实际上是出于置气局面的加深。“不管多少”和“不管三七二十一”的表述更强调了这是一个在气头上的要求,也由此强调了这种争夺行为的动机是为寻求家内的正义而非逐利。

一个细节是,如同上述引文中呈现的那样,我注意到自己在整个访谈中数次“过快”地转换话题,而这种转换又不停地被曾伟打断。但当继续谈论这一问题时,他却只能不断地重复“父亲很生气”。在数次类似的过程后,我开始意识到,在陶淑对广场约谈一事之前的内容进行叙述时,曾伟并没有太多参与叙述的动力,但当陶淑讲到曾褀英对曾褀有的“数落”时,曾伟忽然很想将父亲的“生气”讲得更清楚、更彻底。在某种意义上,对我的打断、对“生气”的不断重复是曾伟对自己在广场约谈中所经历的身体性事实的回响,而这和陶淑将广场约谈转化为道德控诉的行动是不同的。

这也再次提醒我们注意前文的发现,即在曾褀有一支内部本身就存在不同的家庭政治框架。其中,曾褀有、曾伟持一种,陶淑则持另一种。这种不同体现为:在曾褀英最初到来时,曾褀有、曾伟以直接行动表达了对“房子过给小叔叔”这一安排的支持;在后文陶淑提及的在曾伟母亲葬礼上曾褀英不敬礼俗的事件中,当时在场的曾褀有、曾伟不仅不生气,还迎之送之,导致陶淑在事后提及此事时仍忍不住大骂。在此处,我们又看到曾褀有、曾伟对曾褀英在广场上的数落本身有着与一以贯之地进行道德裁断/控诉的陶淑所不同的“接受”方向,他们接下来的行动更加直接也更持久地被因这场数落而产生的“生气”所推动。

也是在这个意义上,曾褀有一支争夺1/3(

而不是其他比例

)份额的具体目标更像是他们在可及条件下提出的“语言”。换言之,尽管他们提出拿走补偿总款的1/3,但这并不意味着他们真的在家庭政治的意义上要求均分家产,因为他们在争夺中从未动摇过“房子给小叔叔”这个最初的分家安排。下文将进一步展现他们是在何种可及条件下提出这个特定“语言”的。

(二)住居史的重判:分家计划的正当性之辩

1. 不正当的住居史:法的依据、截取的住居史与道德化解释

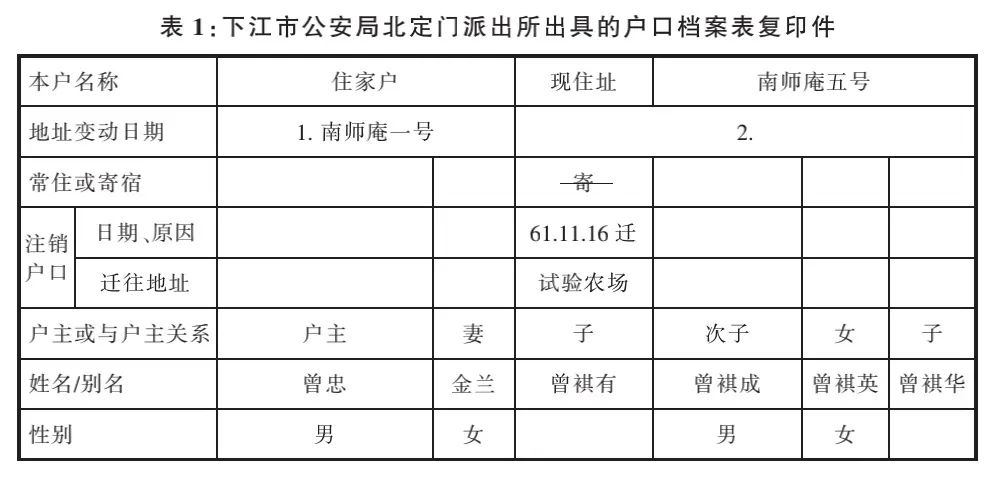

曾褀有一支对两个实质性“事实”的把握成为他们在接下来的纠纷中推进补偿分割目标的重要依据,这两个事实分别是曾褀有在公证书上自愿签字的权利和派出所出具的曾家户籍档案(

见表1

)。也就是说:其一,曾褀英虽然愿意代为包办曾褀华所住602室的拆迁事宜,但要完成推举公证,还须曾褀有自愿在推举公证书上签字;其二,派出所出具的曾忠一家的户籍档案由于认可曾褀有的长子身份而成为曾褀有一支的“铁证”,这使他们更加坚信自身争夺行为的正当性,以至于在后来的诉讼中主动决定不请律师。

可以看到,在表1的“户主或与户主关系”一栏,曾忠为“户主”,金兰为“妻”,曾褀有被写为“子”,曾褀成被写为“次子”,曾褀英和曾褀华则分别被写为“女”和“子”。表1尽可能地还原了原件中的多层信息以提示读者,这份最后成为家事法庭庭辩证据的“档案”并非一件“成品”,而是在不同的节点、经由不同人之手不断被修改和涂抹的暂时性结果。实际上,这正是对曾家在动迁时刻陷入的这场家庭矛盾的隐喻:这场矛盾既非前所未有、仅经动迁之力而促发,也非蓄力已久、借动迁之事而挑明,而是绵延的、不断叠加的家庭政治史在动迁时刻的一个短暂交汇。这也是本文不断试图申明的观点。

依照继承法第二章第十条的规定,遗产应按“配偶、子女、父母”等顺序继承,其中“子女”包括有扶养关系的继子女,“父母”包括有扶养关系的继父母。这一条肯定了作为继母的金兰和曾褀有之间的继承关系,而派出所档案上“户主—妻—子—次子”的结构也应和了继承法,即曾褀有虽非金兰亲生,却应被认为是曾忠与金兰的长子。凭借这个物证及其相应的“法的依据”,当动迁小组组员郝五龙以“官司打不赢”为名唬吓曾褀有时,陶淑当场进行了反驳。

与此同时,曾褀有一支还试图进一步证明这套如今已在继母名下的房子在来源上仍属其生父,因为如果说继承继母的遗产还只是依靠法律“条框”的佐证,那么作为长子继承生父的遗产,则完全合乎曾家的生活史和家内道德。

邱二姐

:

这是他爷爷奶奶的房子。老人的遗产,他爸爸作为一个长子,他觉得应该拿这一份,至于让不让

(

给曾褀华

)

,是另外一个问题。

陶淑

:

么的他爷爷房子,怎么可能(

实物

)拆迁能分到房子(

指602室

)呢?

在邱二姐和陶淑的上述讲法中,602室私房和其前身小木楼公房的连续性被从曾家的住居史中截取出来得到强调,即602室是由小木楼经实物拆迁而置换来的,即便之后成为金兰名下的私房,但其在源流上始终与曾忠抱有关联。也是在这个意义上,曾家住居史中“分居”的开端也被截取出来进行道德化解释。

邱二姐

:

(

当时

)就是找个理由把他赶出家门,所以后来他就在外头走动了。

邱二姐所说的即是1965年曾褀有劳教回城后金兰以家中人口过多、不够住为由让他外出租房的事。和陶淑类似,邱二姐将这件事作为对金兰的道德批评,从而使此后曾褀有在居住上与小木楼的分离不被视为他的自我选择,也不被视为他在家庭政治意义上“应得的”结果,而被看作一种来自金兰的恶意惩罚。小木楼变成602室,承租人从曾忠变为金兰,金兰又从承租人变为产权人,这一系列在各个时期房屋政策下得到“落实”的居住和所有权事实以及未来所朝向的特定分家计划,都因为最初带有金兰的故意作恶而不具有道德上的正当性,从而使得这一切都可以在征迁的节点被提出来重新讨论和否定。

2. 正当的“功劳”:政策理据、道德筹码与未来分家计划

与曾褀有一支的讲法和逻辑相反的是,曾褀华、曾褀英和对这一方表示支持的动迁小组依据另一种理据认为,上述曾家住居史的一系列变动完全正当。

对他们来讲,“小木楼—602—房改房”的过程既顺应不同时期的房屋政策与市场机会,又顺应家庭内的分家安排,因此是正当的并理应继续得到维护。他们的关键理据在于,实物拆迁时期实际居住其中的三人是使小木楼公房得以置换成较大面积的楼房公房的重要原因。这个理据尤其得到动迁小组组员王平丽的支持。

王平丽

:按照规定办事,应该这个房子分成三份,一个金兰的,一个曾褀成的,一个是曾褀华的,跟曾褀英和这个哥哥(

曾褀有

)一点关系都没有。他(

曾褀有

)现在要分也只能分金兰这一部分

……你这个房子分进来的时候,是按照三个人的户口进来的。现在他(

曾褀有

)只有他妈那三分之一的三分之一。

王平丽部分地代表了小组成员们的态度,即他们也强调从小木楼到楼房的实物安置过程中“按常住人口配给面积”这一事实的重要性。应该看到,小组的这种说法具有某种家庭政治意义上的“合理性”。在当时的实物安置政策下,602室在被动迁时与邻人相比所显示出的面积之大以及由此带来的货币化换算时的优势,都被认为是小木楼拆迁安置时几个常住人口的“功劳”,而当时不是常住人口的曾褀有则相应地没有“功劳”。这个过程中的功劳大小待到此刻便成为因征迁而发生的新一轮家庭政治较量中的道德资本和筹码。实际上,组员王平丽并不是真的认为这套理由有着比继承法更高的合法性,而只是在复述曾褀华一方运用于纠纷中的道德资本和筹码。

另一个可以证明小组人员并非认真地在政策视角下对待这套理由的事实是,在征迁办档案室可以轻易调出曾家当年的实物安置补偿协议的情况下,该小组从未真的打算调出这份文件。因此,他们并不是将之作为一个有法律依据意义的物证,而是将之作为某种对家庭政治史进行判定的辅助工具,作为引导曾褀有一支修改分割目标的一种参照。也是在这个意义上,小组其实进入并“学习”了曾家的分割“语言”,小组的谈判技术和所把握的政策事实以与曾家各方所持理由相似的方法,成为干预其家庭政治的筹码,而不是相反地由曾家成员学习小组的政策“语言”。当然,我们不可忘记的是,“推举公证”的制度压力是促成这种局势的前提。

上述对过去住居史变动正当性的“证明”还进一步延伸到对未来分家计划的维护和强化上。在房改房时期,如前文所述,和母亲同住的曾褀华出全资购下房子并一直在此居住;曾褀英起初为维护曾褀成而不同意在房产证上单独写曾褀华的名字,但随着曾褀成无妻无子而终,对金兰、曾褀英和曾褀华而言,这一份家产的分配方向得到调整,并变得比此前更为确定,即在金兰去世后房子的所有权将全部留给曾褀华。不仅如此,在新的分配方向不断被落实的过程中,602室也越来越成为独属于曾褀华自己小家庭的待分配家产。曾褀英在征迁之初已经表达了对这一方向的支持,明确表示将自己的份额赠与曾褀华。动迁小组也出于下文提及的复杂考虑选择维护这一方向。

陶淑

:

那

拆迁办给我们讲,

“他住到里面,你把他弄的,钱都不够,买房都不够,他一个儿子还没结婚呢”。

这是支持曾褀华的小组组员对曾褀有一支的当面指责,这个指责在他们每一次会面争吵时反复出现。小组的这种讲法包含一种有实际意义的、从曾褀华角度出发的设想,即作为这个征迁项目里经济状况最差的一户人家,该房征迁后的得利可能是曾褀华今后为其妻儿争取更好生活的唯一机会。一旦总利少去1/3,他只能勉强置换一个面积相当但区位更差的房子。而如果曾褀华看不到足够的利益或居住条件改善的可能,他就不会搬出房子、交出钥匙,小组也就无法完成对这一户的动迁任务。这正是小组所担心的,也是小组除一定的同情外对曾褀华一方有所倾斜的原因。

已故产权人的某位继承人将被动迁的房子视为自己所在小家庭再生产的特权,是北滩区征迁中普遍出现并值得审视的现象。在接触征迁现场的最初几个月,我每每听到被动迁者大声而生气地说:“给我这么小的安置房,我儿子怎么结婚啊?”之类的话时,首先会感到这是一句虚话,因为当时我认为,对他们来说最关切的应该是补偿款与安置房能否使其目前的生计生活平缓过渡,至于未来子女结婚则是遥远而缺乏确定性的预期。但我逐渐发现,小组人员的确在严肃对待一些被动迁家庭的这类诉求,而一些被动迁者在谈论这些问题时也的确十分焦虑。确切地说,对这类家庭而言,征迁不是“拆掉了”未来的婚房,而是除征迁以外,基本不可能依靠生计手段、储蓄或其他投资方式为子女购置婚房,因此,他们认真地将征迁带来的机会纳入自己家庭未来的再生产进程中。

但是,北滩区的很多家庭过去在做出赋予某一小家支居住特权的决定时并不采用契约(

如遗嘱

)或共同见证(

如家庭会议

)的形式,而是在“过日子”的过程中(

主要是谁在婚后以小家庭的方式和父母保持更密切的联系、财物往来或共同住/吃

)借由一些心照不宣的举动逐渐达到共认。因此,当父母去世、征迁来临、小组人员依照政策要求这些子女转而通过契约形式对这种特权加以确认时,容易出现其他子女通过避而不见(而非“撕破脸皮”)的方式表示反悔的情况。这使上述那种“认真纳入”容易失去保障。在这个意义上,被动迁者在纠纷中对这种纳入计划“大声而生气”地反复陈说本身就是维护计划的一种行动。

(三)被动的“再分家”:额外之利与“洒香水”

至此,我们已经可以通过曾家的个案看到由征迁所牵动的“被动再分家”的情形。应当说,这一被动的再分家与之前既有分家结果或计划间最大的冲突既是观念冲突,更是事实冲突。尤其是对那些像曾家一样还未将分家计划执行彻底的家庭来讲,此时的扰动所破坏的首先不是将来而是过去,即在显性或隐性的对未来分家计划有所共认的前提下,每一家、每一个人在过去对自我和他人日常生活的安置。

在实物安置时期的分家或以居住安排为重心的家产分配中,未来不会得到父母之宅的人一方面可能会得到父母以积蓄或其他社会资本形式的更多支持,另一方面可能更为积极地寻求或者也更容易得到单位分房的机会。而未来会得到的房子的人,一方面与父母的日常生活交集更为密切,需要承担更多的赡养义务;另一方面对自己未来的生活安置和子女未来的安排也以将得到的房子为核心来展开。无论当初金兰拒绝让劳教归来的曾褀有回小木楼居住的倡议是否带有或者带有多大的私心,从曾褀有外出租房的那天开始,他和父亲、继母、继兄弟姊妹就分开居住了。随后这一分居模式在单位制度和平均主义实物安置政策下被确定下来,并在各自的方向上顺序发展。在曾褀有这边的顺序依次是:借住同事的单位公房,继而从街道获批土地,建房,取得公房承租资格,最后经由货币化拆迁置换到一套经济适用房。而在金兰这边,则是原承租人曾忠去世和女儿曾褀英出嫁离开,随后因金兰和两个儿子在小木楼的“常住”而在实物拆迁后获得相应安置面积并变更承租人,继而曾褀华等人利用房改房政策变更承租人为产权人,接着曾褀成、金兰相继去世,曾褀华一家三口成为实际居住人。

曾褀华与母亲金兰共同居住的时间最长,他很当然地将602室作为未来必将属于他这个小家庭的房产来规划,因此在房改房时他最为积极,并独自出了全额房款;而在动迁小组进入早期,他也十分关心将来能否置换两套小房子,一套自己住,另一套给儿子。因此,一步步地,原本由曾忠承租的小木楼公房最后成为留给曾褀华一家三口的602室。这个分家计划虽然不是从一开始就得到所有人认同,比如曾褀有对自己被金兰排挤出去租房是不满的,曾褀英在曾褀成活着时也不愿602室将来由曾褀华独得,但在生、死、嫁、娶的家庭史和拆迁、安置、房改等居住史不断推进的过程中,即使仍有人不情愿,但这个分家的方向逐渐得到所有人的共认。

不仅曾褀英,就连曾褀有父子都是认同上述方向的,因为当曾褀英让曾伟带曾褀有去公证处签字、“把房子过给小叔叔”时,父子俩并无异议。只是当他们发现房子不是在“只能用来住”的状态下“过给”曾褀华而是在征迁的状态下时,才转而反悔。他们反对的并非过去家庭史中逐渐确立的把“房子”留给曾褀华支配的分家安排,而是反对由曾褀华独得一个看得见高额市场利益的“财物”。进一步说,在实物安置时代,房子不成为可被独立划分的家庭财产,在世父母的选择(

房子给谁住不给谁住、未来留给谁不留给谁

)主要是在集体主义时代单位制居住政策下对“家人们如何住”的安排,所维持的是道德公正和整体日常生活上的大致平衡。但在货币化过程中,曾经处在分家计划中的、以居住安排为核心的“家产”转变为不仅可计数而且还增值了的“家财”,而曾经由父母在众子女间反复平衡过、在代际间不断传递着的居所现在成了某个子女及其小家庭额外获得的向上流动的可能性。因此,家庭纠纷的焦点实际上在于这部分“额外”之利如何在家庭政治的意义上得到恰当划分。

在北滩,一些被动迁家庭对这个焦点问题的解决往往首先靠动迁人员的门道、技巧而使原先的分家计划得到维持(而不是照政策、按继承法真正进行均分);其次,由得到房子的那一家拿出一部分现金分给其他姊妹(

即“洒香水”

)以示诚意,以便完成继承权的让渡。“洒香水”是我在北滩的征迁现场经常听到的一个词汇,用以指在征迁中获利最多、拿“大头”的人从自己腰包里拿出一些钱来分给其他人;而独得大头的一方往往是在分家计划中从以前到未来都居住于此的那个姊妹及其小家庭。虽然偶尔也会事后“洒”,但大多数家庭都选择事前“洒”,即“洒香水”的那家人不等拿到补偿款就提前用自身积蓄垫付这笔钱,这是为了促使其他姊妹尽早去做公证,因为“钱一旦被别人捂在口袋里,再掏就不好掏了”。

具体到曾家,其征迁纠纷可以被认为是对“洒香水”方案的协商。双方共认的方向,即置换的房子仍给曾褀华一家,而不必按继承法拿出补偿总额的1/3给曾褀有,但曾褀华也必须拿出一些现金给曾褀有,以便让他同意让渡继承权。曾家真正的争执在于具体方案的差异,即曾褀华到底应洒多少“香水”,曾褀英的方案似乎是一滴“香水”都不必洒,而在动迁小组支持下的曾褀华则相继以1/9、1/6、1/4的“香水”方案试图换取曾褀有的签字。

值得注意的是,洒向每家的“香水”必定明显少于按继承法应分给每家的份额,若“香水”的数额与按继承法分割后的数额太过接近,就不能被视为是“香水”,但洒得过少也会导致恶名。因此,“洒香水”的意义不能被视为通过私下的调整而达成经济上的公平或均平;同时,这也使我们注意到,“被洒香水”的众姊妹本身就共认补偿的分配可以不均平。此外,在征迁中不凭继承法的规定来纠缠而按分家计划让利的其他姊妹往往会被认为明白事理,而能恰当拿捏“洒香水”数额的独得大头者则被认为会做人。这种恰当的“洒”与“被洒”的存在进一步提醒我们“洒香水”行为的情理性。鉴于在征迁中需要谈及“洒香水”事宜的主要就是那些“被动再分家”的家庭,我们可以认为,“洒香水”的行为正是用来粘合从不可分的“家产”到可分的“家财”这一货币化过程中产生的裂缝。