2004 年,也就是《三体》发布的前两年,刘慈欣写了一篇短篇科幻小说

《圆圆的肥皂泡》

。

在这篇小说里,天才少女圆圆在楼顶上制造了一个直径 4.6 米的巨大肥皂泡,一举打破了吉尼斯世界纪录。

为了制造这个肥皂泡,圆圆考虑了

液体黏度

、

延展性

、

蒸发率

和

表面张力

。比如蒸发率越低的液体,吹出的泡泡越不容易破裂。表面张力越大的液体,在形成气泡后就更能维持泡壁的强度。

除了泡泡液之外,圆圆还改进了

吹泡泡的手法

:

她用铅管制作了一个大环,管内充满了发泡液体,管壁上钻了很多洞,这样在大泡泡形成的过程中,管内的发泡液体就会不断地从小孔中泄出,让更多的液体参与成泡,形成更大的泡泡。

也就是说:

吹出一个直径 4.6 米的巨大肥皂泡,不止是一个空想的脑洞,而是有科学可能的。

那么,吹出一个这么大的肥皂泡

有什么用呢

?

在小说最后,利用圆圆的技术,中国海岸线上的天网系统不断地在海洋上空吹出直径长达几公里的巨型泡泡。

这些泡泡们包裹住巨量的水汽,在平流层上随风而去,到达大西北,形成降雨,彻底改造了中国西部的干燥气候。

也就是说,这个巨型肥皂泡不止是无用的脑洞,而是

真的能解决实际问题

。

一个好的「科学脑洞」应该长什么样?

刘慈欣的这篇小说其实就给出了答案:

有科学可行性的脑洞,才是最有魅力的脑洞。

能够指向具体问题的脑洞,是最有价值的脑洞。

那么,在科幻小说之外,

现实中真的有这种脑洞成真的事情吗

?

比如前几天,腾讯和《科学》杂志(对,就是那个学术界的顶级期刊)联合发布了 「

青少年科学看点榜单

」。榜单由青少年通过「腾讯看点」平台投票选出 20 个科学突破主题,之后《科学》权威科学编辑联合顶尖科学家最终出炉

2019 年度十大科学看点

。

这份全球唯一一个面向青少年的科学看点榜单,综合了权威性与关注度,今年投票参与的青少年人数从去年的 10 万猛增至 120 万。

最终榜单中的 10 个主题是这样的:

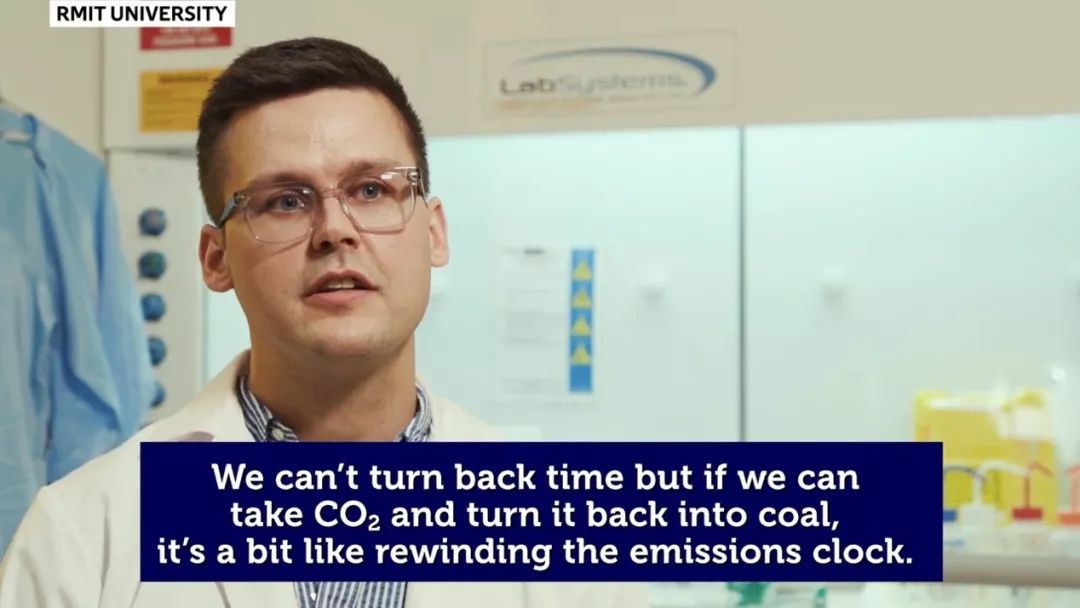

其中的 3 号看点「

科学家把二氧化碳变回固体碳,人类未来有望改善气候

」,是不是就跟《圆圆的肥皂泡》有相似之处?

在这项研究中,研究人员发现了「一种只需要少量电能就可以在室温下将气态二氧化碳转化为固态碳的新方法」——就是将钯催化剂和液态镓混合在一起,制成一种新的催化剂,不断地将气态二氧化碳转变为固态。

如果这项技术发展成熟,那么它就能

吸收地球大气中的二氧化碳,减缓温室效应和气候变化

。像圆圆的肥皂泡一样,去改变地球的气候。

4 号看点「

利用纳米机器人成功缩小肿瘤

」也是一个同样优秀的脑洞:

这种纳米机器人是医学和工程学的结晶:

它的原材料是 DNA 折纸,折纸被卷成了空心管,内部包裹着凝血酶。

在纳米机器人找到肿瘤后,DNA 分子就会与蛋白质结合,让空心管展开,释放药物。

这个机器人有什么用呢?

研究人员将这种微型机器人注入老鼠的血液里,然后发现,

纳米机器人成功地阻断了肿瘤血液供应,缩小了肿瘤大小

。

这些研究,就和圆圆的肥皂泡一样,既有科学可行性,还能解决具体问题,是最优秀、最有价值的科学脑洞。

其实在腾讯看点上,还有许多类似的脑洞——当然了,它们没有这些顶级研究那么高深和前沿,有些甚至还有点好笑。但

这些民间脑洞背后,其实也隐藏着一些科学问题

。

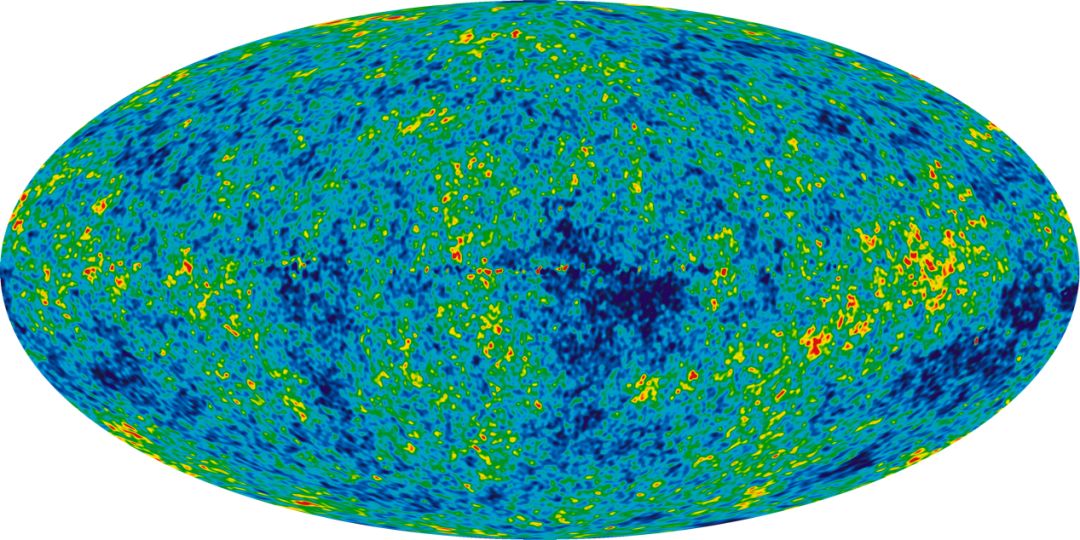

比如「

在哪里可以看到宇宙大爆炸?

」这个脑洞,背后其实是一个宇宙微波背景辐射的问题:

在宇宙大爆炸之后,炙热的宇宙逐渐冷却下来,但直到今天,宇宙中仍然充满了残留的辐射——这就是所谓的微波背景辐射。

微波背景辐射充斥着整个宇宙,是宇宙大爆炸存在的有力证明,我们也可以利用它来观测宇宙大爆炸:

打开一台用天线接收信号的老电视机,在屏幕上闪烁的那些雪花点,就代表天线接收到的各类电磁波,其中就包含了微波背景辐射。虽然占的量极小极小,但

在这片不断闪烁的雪花点中,你确实可以观测到宇宙大爆炸的遗迹

。

顺带一说,宇宙微波背景辐射在各个方向上都是基本均匀的。

在刘慈欣的《三体》中,三体人还用了一个诡计,让地球上的科学家误以为整个宇宙的微波背景辐射发生了抖动,制造出了「宇宙在闪烁!」

的幻觉——看,这又是一个能被科幻小说用上的脑洞。

腾讯看点上的另一个热门脑洞是,「

如果宇航员掉进木星会怎么样?

」

。要解答这个脑洞,就需要知道木星作为一颗气态行星的基本性质。

首先,跟地球不一样,木星不是一颗岩石行星,而是一个气态行星,大约 90% 都是

氢

,剩下的气体主要是

氦

,还有少量的

甲烷

等物质——如果你看过《流浪地球》电影的话,应该会记得最后的惊天脑洞,就是用地球上的氧气去点燃木星,利用推力完成变轨。