明明有一款好产品,但不被认可怎么办?

在人人宣称“女子无才便是德,女子上学无用”的迂腐、守旧环境下,你打算怎么办学校?

74 集古装大剧《那年花开月正圆》讲述了一个没文化、没背景、没基础的少年寡妇周莹,在吴家(破败)临危受命成为一家之主,

将原本摇摇欲坠的吴家再次振兴,成为陕西首富的传奇故事。

慈禧太后问

作为大字不识的女人,“挣下这份家业靠的是什么”。

周莹未经丝毫犹豫,回答了一个字

“变”。

在她眼里能够挣钱的方法才是好方法,管它是老祖宗的还是西方洋人的。

她说

做生意如果墨守成规,那就只有破败一条路可以走,唯有求新求变才能立足。

剧中有个非常经典的运营案例,二师兄带着大家来解读一遍,你就懂了。

1、产品&运营不分家

周莹应沈星移的委托,在泾阳修建了女子学堂,为什么要做这件事其实她自己都不清楚。

学堂从硬件设施和教学资源都是当时用的最好的,按照周莹的话来说

“不要省钱,用材尽量要好,要让泾阳所有人知道,到女子学堂读书,那是无上荣光的事情”

她多年的经商逻辑是

好产品就能够有好市场效果

,可这件事真的像她想的那样简单嘛?

不限地域、不限年龄、不限出身,凡是女的均可以报名,家境困难的还可以减免。面对这么低门槛的招生条件,居然告示发出 1 周都还没人报名(真的是一盆大冷水啊)

并不是你努力了,就有好的结果;市场没需求不强烈,

再好的产品,

也会遇到推广的难题。

2、发掘市场中的痛点

曾经幻想着门庭若市的

女子学堂,现场在

招生遇到了严重瓶颈。负责该项目的两位员工“机智”的提出建议:

“不办女子学堂,办普通学堂,这样不仅招生简单,而且还能被人称赞”。

此时,吴家东院的“商务运营专家”,曾在春风十里(泾阳有名的窑子)因为没文化而受到不公待遇的千红(姑娘)跳出来说想报名,想通过识字写诗来提升自己的身价。

受千红报名这件事的启发,

善于应“变”的周莹,

开始思考为何大家不想报名。

除了传统守旧的观点,应该还有一个非常重要的原因是乡亲们不知道女子读书的好处在哪。

为了让乡亲们能够深刻感知到自己的孩子到女子学堂读书认字的好,于是她想到了一个点子:

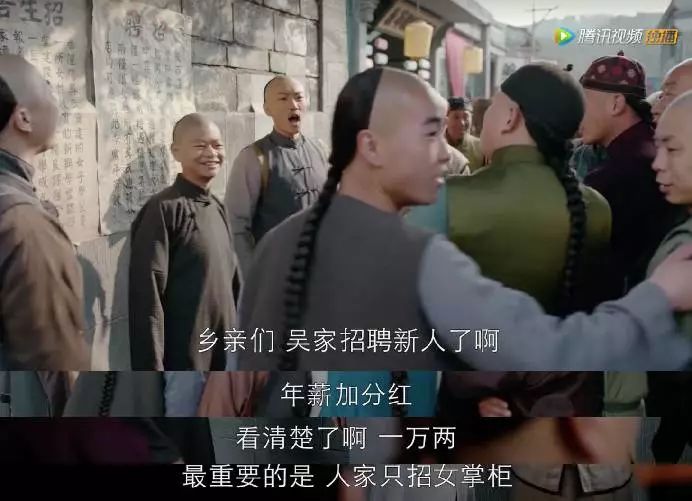

吴家招掌柜,年薪加分红 1 万两白银,但是只限女。

此宣传告示一贴,就让之前对女子学堂嗤之以鼻的那些人,突然意识到原来识文断字的女人可以这么值钱,纷纷后悔没让自己的女儿、妹妹、媳妇上学读书识字。

为了让大家能够立马报名,周莹还要求在宣传告示写上,在女子学堂 3 年学成即可应聘吴家女掌柜,而且现在报名的如果家境困难可以减免学费。

真的是套路十足,不仅

直击吃瓜群众需求痛点,让用户感知女子读书的好处,而且营造了一种需求达成成本非常低的氛围。

3、正确的“洗粉”

到这里,你会觉得招生工作差不多能结束了。不过在那个女子学习市场超级小的年代,对周莹应“变”能力的考验可不会那么简单,

经过这一波宣传只招了 12 人,离目标还差 8 人。

负责该项目的两个员工,此刻又开始献策了,虽然不像之前那样打推堂了,不过提的建议也是让人着急:加大宣传力度到各个县城张贴招聘告示。

(建议没毛病,只是没考虑时间因素)

开学在即学生还未招满,应“变”能力超强的周莹想到了一个点子:

杀熟!

招募自己的掌柜、伙计、客商家里的适龄女子。

为摸清这部分“潜在目标人群”的情况,她要求员工小伍做一份清单,

弄清楚谁家有女儿,有女儿的这些人哪些人已经报名了,哪些没有报名,没有报名的原因是什么。

果然,并不是所有人对年薪万两白银的掌柜感兴趣的。

跟吴家有着洋布采购生意关系的童老板(渠道商),每年能够靠倒卖洋布挣几万两,对于他来说就完全没动力让自己女儿去外面学习抛头露面(因为在他的观念里女孩子不呆在家里是伤风败俗)。

心细的周莹在上门劝学时,在的谈话中

嗅查到了童老板的真正需求:想在下半年拿到更多洋布进行售卖。

于是周莹提出想要采购到更多的洋布,那就让女儿报名女子学堂,否则不要想了。

此外,周莹还发现有一位布厂工人员工不让女儿上学的原因,除了穷还有一个非常重要的原因:这位工人认为女儿得在家里照看自己生病的妻子。

面对这样的情况,周莹提出只要让你女儿上学,自己愿意每月补贴 2 两银子,来请人照顾他们家。

至此,女子学堂的第一期学员几经波折终于招生满员。

4、大V背书

除了运营应“变”能力,其实在女子学堂的整个筹办过程中,周莹还有着

她有着非常强的品牌意识。

找名人写推荐语,以字丑为由,让时任陕甘总督的“大哥”赵白石为学堂题匾。

同时为了让

学堂今后招生更简单些,她还

邀请赵白石参加学堂开学仪式,并耿直的说希望赵可以

穿着总督官服来参加。

看到这里,在周莹的身上你应该已经看到了她的运营特质。

1)有清晰的目标

必须在学堂开学前招募 20 个女性学员,并善于拆解完成。

2)深挖用户需求

将产品同乡亲们关系的利益挂钩,让迂腐之人产生女子学习需求。

3)用户精细化运营

了解用户数据,提出针对性的方案,给出无法拒绝的理由。

4)大V品牌背书

让当时的陕西一把手为学堂站台题匾。

守寡14年,周莹靠着运营应“变”能力在那个让人绝望的年代,独自一人做到年入500万两的陕西首富,

或许,在任何年代,拥有运营应“变”能力的人,都会过的比较轰轰烈烈。