“日本推理小说之神”岛田庄司曾在采访中说:日本的本格推理已经停滞,未来在中国。

推理小说起源于欧美,百余年来却在日本得到壮大。时至今日,推理已经成为集合了文字、影视、动漫和游戏等多种形式的文化产业,在国内市场的热度也逐年上升。《名侦探柯南》俘获低年龄段芳心;东野圭吾连续数年位居畅销作家榜前列,根据《嫌疑人X的献身》改编的国产影视剧也取得了不错的票房。

虽然原创推理小说在国内依然是一个相对小众的门类。但《心理罪》系列和《法医秦明》系列等几部口碑与收视率俱佳的国产推理剧,逐渐让观众逐渐对改编的原著产生兴趣。

《心理罪》和《法医秦明》是我非常喜欢的两部系列作品,作者皆是我的同行

《心理罪》系列的作者,雷米

中国刑警学院犯罪心理学教授

《法医秦明》系列的作者,秦明,安徽省公安厅物证鉴定中心主检法医师

除了作者自身的公安身份,两部作品的主人公方木和秦明,也均在公安系统内(方木登场时虽为学生,从第三部《心理罪之教化场》开始进入公安系统工作),借助现代科技手段,运用专业领域知识,破解谜团,惩治罪犯。

作品中不仅有知识体系已经健全的法医学讲解,还有尚在探索完善之中的犯罪心理学论证,同时侧面展现警察这个职业的艰辛和隐忍(《法医秦明》作者秦明曾在电视剧开播前谈到的对剧集的期望就是“让人们了解法医这个行业,理解法医这个行业”),字里行间是无处不在的共鸣。

但我更倾向于将两个系列的作品归为职业小说,影视化之后的剧作,也更适合被归类为“职业剧”。

究其原因,除了国内推理作品中的人性审视和文化底蕴不够之外,“缺乏推理精神”也使得许多作品在被匆匆浏览过后,封皮落满岁月尘埃。

我所说的“推理精神”,是区别于现实刑事侦查中两种主要手段——刑事鉴识科学和犯罪行为分析——的思维模式,是对血型和脚印、指纹和声纹、DNA和GPS、测谎和定位、天网视频和民间探头置若罔闻的任性少年,是站在上帝视角全方位、多角度观察生活、体验生活后的“头脑风暴”,是合上书页意犹未尽忍不住回头翻找伏笔时,被拉回人性视角的苦苦一笑。

无论是早期本格派与变格派“双龙戏珠”,还是中期的本格派与社会派奠定推理小说的两个发展方向,再到现在新本格派的出现,日本推理小说之所以长盛不衰,风靡全球的根本原因正是始终秉承着这份“推理精神”

其实,“推理”本身,并不只局限于各种罪案。东野圭吾的《新参者》中,用或简单或复杂的推理,花了百分之六十的篇章解决了诸如婆媳矛盾、父子隔阂、主仆纠纷等生活矛盾。

“罪案”只是“推理精神”的来处,不是“推理精神”的归途。

有国内评论家说,“99%的推理作品都不值得读(看)第二遍”,我个人认为这样的评价并不过分。好在这句评价里还留有1%的余地,而剩下的这1%,我想给另一位执着于“推理精神”的国内推理作家保留一席之地,他就是呼延云。

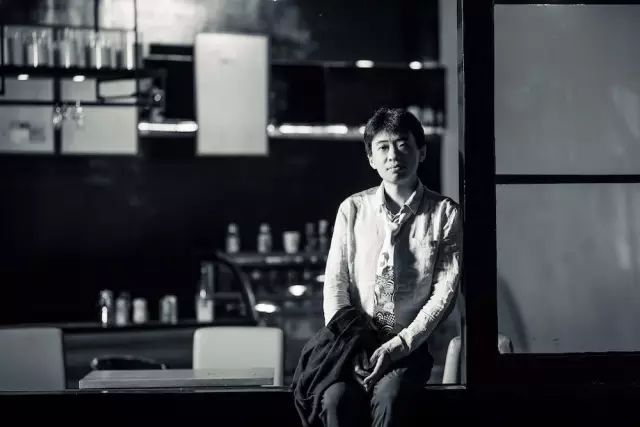

《真相推理师》系列作者,推理作家呼延云

呼延云自2009年发表第一部作品《嬗变》起,就致力于写作国内少见的、真正意义上的本格推理。虽然仍以警方查案为小说主线,但架空现实中常规的成员组建方式,弱化痕检鉴定的作用。不仅打破了常规推理作品中单一角色推理秀的人设模式,以痕迹专家刘思缈、法医雷蓉、记者郭晓芬、神秘感十足的呼延云(此“呼延云”非作者,而是作品中人物之一)等多人物递进式推理推进故事发展,情节的每一步递进,都由不同人物的推理助力,人人都有性格鲜明的推理表现;除了警匪分别代表正邪的较量,正面人物之间明的争斗、算计、脆弱、退缩、失控和邪恶也展现的淋漓尽致。

以上,在国内推理作品中实属少见。可以说,他是国内少数几个真正会写“推理小说”的作家。

《嬗变》之后,我开始关注呼延云,在网上查找他的相关资料,信息很少。虽然“呼延云”是其笔名,但“呼延”却是其祖籍的真实姓氏,始于鲜卑族;其父是中科院教授、探险家,第一批论证雅鲁藏布大峡谷是世界第一大峡谷的学者之一。

这些信息与我在作品中看到的呼延云一样:敢于冒险、野心十足。

之后呼延云陆续写出的作品,《乌盆记》《皇帝的咒语》《镜殇》等,更加印证我的判断。

虽然呼延云小说作品中的文字掌控能力略有欠缺,尤其喜欢使用比喻,而有一些比喻与场景搭配的并不相得益彰,但这不妨碍影视改编后的精彩程度,毕竟影视改编以后那些比喻是无法通过视觉效果传达的,结构宏大的“逻辑推演”和连续反转的“推理对决”才是好不好看的关键所在。

与《心理罪》和《法医秦明》相比,《真相推理师》也具备一部优质推理剧的必备要素,同时又有比前两者更加抓人眼球的地方。