关注本平台后,每天为您挖掘8篇历史史事

我一生中快乐的那段日子,叫安姑;其它的,叫朱安。

一

很久之后我才终于明白:这一生最爱我的,只有我的父母。

我出生在绍兴县丁家弄朱家台门,祖上曾经为官,在当地也是数的着的大户人家。我是家里的唯一一个女儿,父母视我如掌上明珠,细心呵护,宠爱有加。

5岁那年,长辈给我缠脚。我疼得眼泪都出来了,可长辈说:“安姑啊,女儿家没有不缠脚的……”

从此我就踮着两只小脚,在家里走来走去。我很聪明,针线女红和烹饪洒扫我都学得很好。作为大家闺秀,也从不在外抛头露面、有失身份。

我渐渐地长大了。每到春光明媚的时候,我都在想:将来会嫁给谁呢?不管嫁给谁,我都一定要为他生好多好多孩子,然后看着他们一个个长大。我喜欢孩子。

父母只想我嫁人之后一生平安幸福,所以他们很仔细地为我选择夫婿。

到我20岁那年,经过亲戚说合,他们为我选定了周家台门的大少爷,比我小两岁。

朱家和周家都是当地的大族,门户相当也多有联姻。周家虽然家道中落,但也还有四五十亩水田每年收租。

我的父母终于松了一口气。亲戚们和老一辈,也都认为这门亲事很般配,两个人是能一起过日子的。

这位大少爷当时在南京上学,后来又去日本留学,婚事一直都拖着没有办。我就这样天天等着他回来,等了七年之后,他终于回来了。

他曾经托人给我带过话,说希望我能放脚和学识字。可我已经这么大了,再怎么放脚也回不去原来的样子;另外,我们这当地哪里又有供女子上学的学堂呢?

这两件事都没做到,他知道了也没再说什么,但我心里觉得有些对不起他。所以在六月初六过门那天,上花轿时我特意穿了一双大鞋。谁知道在行礼拜天地的时候,居然莫名其妙地掉了一只下来。

在我们当地,这不是什么好兆头,我只有在心里默默地祈祷:没事的,安姑,你一定会好好的。

进了洞房,我的心怦怦直跳。我想先生,安姑今天把自己交给你,今后一辈子就是你的人了,希望你能对她好。

然后一个比我高一点的白皙年轻人掀起我的盖头,然后脸色就阴下来了,然后一句话也不说。我不知道我做错了什么,也不敢问,只有一对大红喜烛在婚床一旁静静地烧。

第二天,他就搬到了其他房间去睡。这一晚他有没有碰过我?他一辈子都没有提起。所以,我也不会说。

那一晚是我一生中妆扮最漂亮的时候。之后,每晚陪着我的只有墙上的双喜大红字。婚后四天,他就回了日本。

二

四年之后,他终于回来了。可他还是跟原来一样,虽然同在一个屋檐下,但他从来不跟我多说话。即便说,也是谈他日本的见闻,我又哪里插得上话?

我隐隐约约地听别人说,他就是嫌我没有文化,不能跟他交流。还有人说,他其实是嫌我长得矮小,又不好看。

我哪里会知道,曾经有个叫简·爱的英国女子说过:

“你以为我贫穷、低微、不美、渺小,我就没有灵魂,没有心吗?你想错了,我和你有一样多的灵魂、一样充实的心。如果上帝赐予我一点美,许多钱,我就要你难以离开我,就像我现在难以离开你一样。”

我很伤心。从小大人们教导我,女子最重要的就是德、容、言、工。我虽然样子很普通,但其它我都很出色啊。他走了这么久,我每天伺候婆婆,晨昏定省,从来不敢犯一点差错。

他在家里住了一年半,我在他的眼里就像是空气。每天晚上,偌大的空房间,叹息的声音只有我自己听见。“苦闷和绝望的挣扎的声音”,也许就是这样的吧,我没有他那样万人敬仰的好文笔。

我做错了什么让他这样对我?我不明白。于是有一次家宴上,当着众多亲友的面,我终于忍不住问他:为什么要这样对我?

他一言不发。我当然也不知道,后来他对朋友说:

“她是有意挑衅,我如答辩,就会中她的计而闹得一塌糊涂;置之不理,她也就无计可施了。”

他后来又走了。他的二弟却从日本回来了,还带了个日本女人,也就是我的二婶。后来他的三弟娶了这个日本女人的妹妹,我又有了三婶。

他们在家里说日本话,做日本菜,过日本的生活。我在一边看着,觉得自己好多余。

于是我就常常回娘家去。这时父亲已经去世了,我只有跟妈妈说说话,陪着她。她告诉我,我的弟弟给我的先生写过信,可他从来都没有回。

只有在娘家,我才能够回想起以前,我曾经有过的快乐的日子。回到周家,我就回到了那个似弃妇非弃妇的多余人。

他走了之后两年,有一天晚上,一条大白花蛇钻进我的房间,我被吓坏了。我总觉得这不是好兆头,虽然知道他讨厌我,但还是托人给他写了一封信告诉了他这件事,他也没有回。我也不知道,他在日记里轻蔑地写道:“颇谬。”

又过了五年,他终于又回来了,回来把房子卖了,要我们一起搬到北京去。

我已经四十岁了,有自己的儿女看来是没什么指望了,还要离开自己的至亲。我还预感,这一去,很可能再也不会回来。

我回了一趟娘家,跟我的妈妈和弟弟一起拍了一张照片。将来想他们了、想念我的家了,还可以拿出来看看。

后来,我再也没有见过坐在我旁边的、最爱我的妈妈。

三年之后,朱家台门卖给了别人,我永远也没有可以回去的家了。

三

刚到北京的时候,一大家子全挤在八道湾的院落里。后来不知道为什么,二叔跟大先生吵架,还举起铜香炉要砸他。然后大先生就准备搬出去了。

这时他问我,是留在八道湾,还是回绍兴朱家?如果回绍兴他还是会每月给我寄生活费。我有些奇怪,好像他不知道我的娘家房子一年前已经被卖掉了一样。

我回答他,你搬出去,婆婆也迟早要跟你去的。我一个人跟着小叔子和婶子过,算什么呢?无论你搬到哪里,总要人给你烧饭、缝补、洗衣、扫地的,这些事我可以做,我想和你一起搬出去。

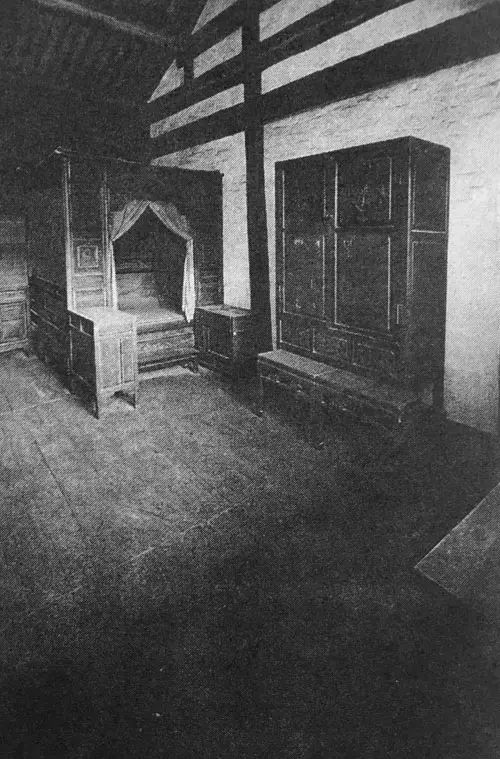

搬家的那天下午,他在日记里写道“下午携妇迁居砖塔胡同六十一号。”在他所有的日记里,称我为“妇”的只有两次。或许他感觉到了,我的选择是对他一种无言的支持吧。

我好像有了一点希望:这么多年了,虽然不指望大先生能对我有多好,平时能跟我多说几句话也行。

可我还是想多了。

一年四季,他跟我每天只有三句话。早上我去他房间叫他起床,他答应一声“哼”;我喊他吃饭,他又是一声“哼”;晚上他睡得晚我睡得早,我问门要不要关,他才说“关”或是“不关”。

只有每次我找他要生活费的时候,他才会多问两句有没有什么要买的。而这样的时候,一月不到两三次。

他病倒了,我无微不至地照顾他。托人到有名的食品商店买他喜欢的糟鸡、熟火腿、肉松这些他最喜欢的菜给他,让他能开胃。其实我自己的烹饪手艺也很不错,来家里做客的绍兴人都喜欢吃我做的家乡菜,唯独他不喜欢。

我生病了,胃疼得不行,进了医院。他来问了一下检查结果就走了,连一句安慰的话都没有,连一刻都不愿意多停留。

他曾跟学生谈起:“Wife,多年中,也仅仅一两次。”这一两次的同房是跟我吗?如果是,那一定是他实在忍不住了。婆婆一直抱怨我没有给周家添个男丁,我能说什么呢?

他脾气古怪的时候,我更不敢去招惹他。有一回婆婆怪我没有给他做棉裤,我就奉命做好了一条新的,不敢当面给他,只能趁他出去时放在他的床上。结果他回来,直接扔到了窗户外面。

后来,越来越多的他的女学生到家里来了。她们剪短发、穿黑布裙、落落大方、谈吐不凡,浑身都是青春的气息。而我年近五十,脸色蜡黄、少言寡语、无人问津。她们看我的眼神,就像是在看着一件古董。

也只有在她们来的时候,我才能听到大先生的笑声。他会跟她们一起喝酒,醉了还会拍打她们一个个的头;也会替借住在家里的女学生剪头发。愚蠢的我终于知道了:原来他不是一直都那么冷冰冰的。

我更不会知道,她们曾经对大先生提过:为何不把我送回绍兴去呢?这样彼此好过。大先生回答:那是我母亲的选择,我要尽孝。

如果他不是铁了心要做他的孝子,我会不会更好过一些?我不知道。

终于,他跟他的一个女学生一起离开了北京。我和婆婆没有去车站送他。后来二婶告诉我,这个名叫许广平的女学生和他在上海同居,而且怀孕了。

婆婆当然很高兴,可是我很难过。我好比是一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会到墙顶的。可是现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。

后来他回来过两次。他也曾援助我的娘家亲戚子弟,可从来不会给我写信。

离开北京6年后回来的那一次,我和他都不知道,那是我们今生的最后一面。

四

他去世之后,我没有去上海奔丧。他的孩子会守在灵柩一旁,可我不是孩子的母亲。而且,我去了也没有什么用,他的朋友们也不会想看见我。

只是大先生一去,我跟婆婆的生活费也成了问题。第二年日本人占了北平,物价飞涨,更是难过。幸好有许女士和二叔帮衬,再加上之前的一点积蓄,还能勉强过下去。

过了几年婆婆也去世了。我嫁到周家三十七年,婆婆是跟我呆得最久的人。我为她养老送终,也算对得起九泉之下的大先生了。

有很多人来给我捐钱捐物,我都推了,我不希望靠大先生死后的名声去博取别人的施舍。即便餐餐只能吃稀粥和酱萝卜,可我也有我的自尊。

但是有一个人送钱来的时候执意要我一定收下,他是中央党部秘书长郑彦芬,他说:

“这是蒋委员长特意给你治病和贴补家用的。”

我虽然不识字,也听说过大先生在世时,写文章骂的最狠的就是蒋委员长。想不到大先生死了快十年了,居然还有人记得他这个不受待见的原配。

后来许女士回来过一次,整理大先生的藏书。我们两个女人在院子里,两个人的头发都白了。而他唯一的儿子,我终生未能见到。

婆婆走了四年之后,我感觉自己也不行了。临终之前,我只有两个要求:1 把我葬在大先生的墓旁。2 能找庙里的师父给我念念经。

他们满足了我念经的愿望,却把我埋在了小叔周作人家的一块墓地里。我既没有能陪着大先生,也没能陪着我伺候了一生的婆婆。

二十年之后破四旧,我的坟也被破掉了。就这样灰飞烟灭也好,这世间再没有朱安这个人留下的一点痕迹。

我死的时候,报纸上写道:“朱夫人寂寞地活着,又寂寞地死去,寂寞的世界里,少了这样一个寂寞的人。”

我其实只想做一个好女儿、好妻子、好媳妇。从小我就按照大人的要求很努力地去做,嫁人之后也很努力地去做,但只做好了安姑。在旧社会,我无路可走;在新社会,我也照样无路可去。

有人说我是大先生的痛苦和包袱、是他在反抗包办婚姻过程中的污点、甚至就是旧时代旧制度的化身。我不识字,也没有什么人替我说话,更没有人关心过我从成为新娘那一天之后流过多少泪。

可我什么都不知道啊。我不是他这先驱、脊梁、导师、旗手终其一生要推翻摧毁的那个旧制度,只是一个女人,一个终生没有害过谁、却无性无爱地守了四十一年活寡的女人。

我不怪大先生,毕竟我这一生都是他养着的,虽然除了生活费,他不愿跟我有任何来往。

他脾气也许古怪,但待我毕竟不坏,他走后许女士也还时常照顾我。各有各的人生,遇上了大先生这个根本跟我就是两个世界的人,要怪,就只能怪我自己命不好。

这一生我流的泪已经足够多。所以如果有来世,我不求什么锦衣玉食、沉鱼落雁、花前月下、儿女绕膝,只愿生生世世,永远也不要跟你鲁迅再遇见。