1960年,记者Gordon Young曾经问过心理学大师荣格,“你认为,人们想要获得幸福,需要具备哪些基本要素呢?”

荣格回答说,要想要获得幸福,你需要具备以下5点:

他接着补充到,实现幸福必须具备这五点,但拥有这五点却并不能保证一个人一定能感到幸福(必要非充分条件)(as cited in, Rubin, 2012)。那对于我们想要获得幸福的人来说,有什么是我们可以做的么?

其实早在2500年前,哲学家们对什么是幸福的讨论就开始了,一种说法认为幸福从享乐中来,从一切能刺激感官、能带来愉悦的行动中来;另一种说法是,幸福是一个终极目标,这个终极目标让艰苦的人生有了方向(Storr, 2016)。

亚里士多德却提出,幸福,

它不仅仅是一种感受,也不是一个远景和目标,而更多的是一种实践。

“(幸福是)以一种不断实现意义的方式去生活…在亚里士多德看来,幸福不是期许就会到来的,而是沉浸在(努力获取它的)实践过程之中的”,古典学者Helen Morales解释道。

而今天,

我们要给大家介绍的,就是一种让你能在日常生活中感受到“幸福感”的实操方案——

“心流”

(

flo

w)。

它由积极心理学家MihályCsíkszentmihályi(米哈伊·奇克森特米哈伊)在2004年提出,认为它就是人们获得幸福的一种可能途径。

什么是“心流”的状态?

心流,指的是当

人们沉浸在当下着手的某件事情或某个目标中时,全神贯注、全情投入并享受其中而体验到的一种精神状态

(Csíkszentmihályi, 2008; Carter, 2015)。

奇克森特米哈伊在一次采访中,将人们进入心流时的状态描述为:“

你感觉自己完完全全在为这件事情本身而努力,就连自身也都因此显得很遥远。时光飞逝。你觉得自己的每一个动作、想法都如行云流水一般发生、发展。你觉得自己全神贯注,所有的能力被发挥到极致

”(as cited in, Cherry, 2016)。

后来他在TED(2004)的演讲中,将人们处于“心流”中的感受归纳为以下7个方面:

不过,以上描述都来自于人们对自己处于“心流”时的感受的回忆和总结,

对于心流的感受无法被正处于其中的人所描述。

换句话说

,“心流”更多时候是一种在回溯中才能被意识到的状态

(Foster & Lloyd, 2007),而这正是因为,

处于心流中的人,投入而忘我,甚至丧失了对自我意识、感官,乃至周围的时空的觉察力。

* 前面提到了打游戏中的全神贯注,

只要全神贯注就会感受到心流吗?

尽管,“全神贯注”的确是心流出现时人们的主要表现。但全神贯注地做一件事情并不总能让人们产生“心流”。

因为“心流”不仅仅是一种全神贯注,更是一种

在目标驱动下的投入与付出,是人们在完成任务、实现目标的同时,获得的一种额外的、积极的精神体验。

也就是说,你所沉浸的那个行为,必须是想着某个目标前进的,而不仅仅是娱乐和消遣时间。

比如,一个人如果对电子游戏有一些目标性的追求,在玩电子游戏所感受到的全神贯注中可能获得心流;而如果单纯是打发时间,则无论多么专注都无法获得心流。

* 处于“心流”状态能提高自尊水平

心流能够带给人们积极的情绪体验。Sheroff等人(2003)发现,

处于心流中时,人们会因为接受了挑战、发展新技能而感到“力所能及”,而这不仅让人们获得了掌控感(从而减少焦虑)、学习表现更好,也使得他们的自尊感得到提升。

另外,Eisenberger等人(2005)的研究发现,心流不仅能使人更高效地完成自己的工作,还能够促进同事之间的关系。心流带来的积极情绪,能使人在人际互动中,更愿意互相协作。

要达到心流你需要做哪些准备?

Csikszentmihaly(2008)认为,通常当人们做自己热情所在的事时更容易产生心流,尤其当这件事情又具有一定的探索性,即需要面对挑战,设立目标、学习新技能。对于喜欢做的事情,人们会更愿意集中精力;而具有探索性,则让这件事情区别于例行公事,从而使人更容易产生好奇心与新鲜感,进入一种“狂喜”的状态。

1. 任务的挑战性和你的技巧水平

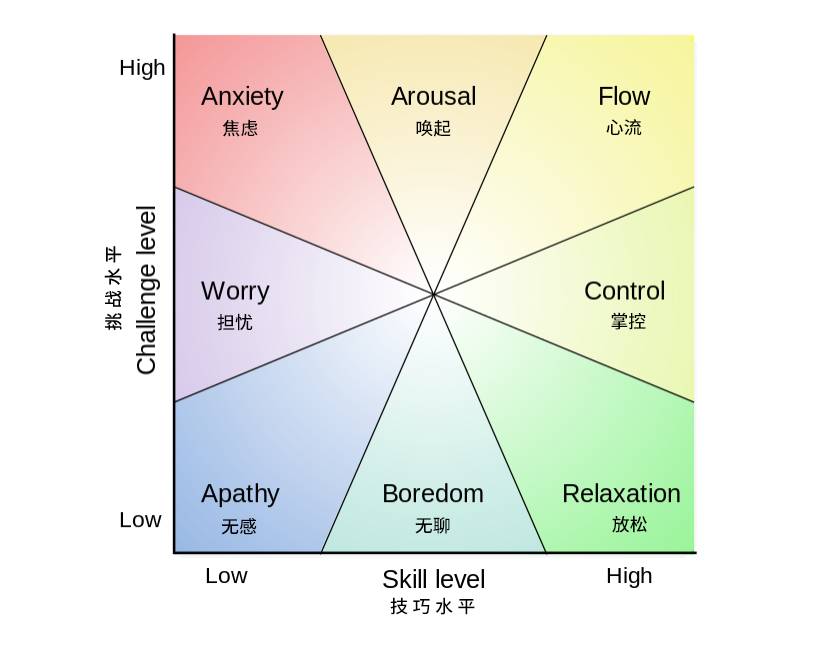

奇克森特米哈伊在2004年的演讲中指出,一件事情对我们来说的挑战程度,和我们应对这件事所具有的技巧程度,会综合影响我们在做这件事情的过程中的感受。

(Keller& Landhäußer, 2012)。

如果挑战程度中偏高,技巧水平却很低,我们会对这件事感到不同程度的焦虑(根据具体的挑战大小)(Anxiery, Worry);

如果挑战水平中偏高,技巧水平偏中,我们会对这件事感到“被唤起”,有兴奋、有紧张、但不会感到无聊;

如果挑战程度偏低,技巧水平也中偏低,我们会对这件事感到不同程度的无聊,又无聊自己又做不好的事,最容易让我们陷入一种“彻底的无感(apathy)”里;

而那些对我们来说挑战程度偏低,技巧水平偏高的事,我们做起来会感到放松;挑战程度适中,技巧水平偏高的事,则让我们感到“有掌控感”。这都是积极的感觉。

挑战水平中偏高,技巧水平偏高,我们就比较容易在做这件事的过程中进入心流。所以幸福的感觉并没有那么容易获得,如果你一直做简单、毫无挑战的事,你不会从中得到心流的幸福感。而面对挑战,你还必须掌握足够的技巧——这个世界上大多数事都是刚做的时候觉得没意思,投入一定时间学习、练习之后才会觉得有意思,就是这个原因。

且相对来说,我们可以看到,只要你做某件事的技术水平偏高,无论是什么事,你的感受都不会太消极(放松、控制、心流)。

Source: Wikipedia

Csikszentmihaly(2004)认为,

大多数人在很多时候都在做无感的事,即不但没有什么挑战性,而且自己也并不是真的有能力做好。

但他同时也指出,人们可以通过调整事情的“挑战与技巧”来让自己达到心流的状态。比如,当一个人处于“焦虑”的状态时,便可以通过学习新的技能以应对挑战,帮助自己进入“心流”的状态。

2. “自主能动” (Autotelic Personality)人格的人更容易进入心流

奇克森特米哈伊(1997)提出,具有“自主能动”人格的人更可能在完成任务或实现目标时,获得心流的体验。他所谓的具有自主能动人格的人,实际上就是

那些更少自我意识、更具有成就取向,及责任心更强的人

。这一看法,也得到后续许多研究的支持。

a. 低自我(Low self-conscious)

自我意识(self-conscious),指的是一个人对于自身外在及行为表现的在意程度。高自我意识的人,通常因为过度在意自己在他人眼中的表现,而无法集中精力在所做的事情上。

Lee(2005)对韩国大学生的研究发现,那些过度自我意识的人往往因为太在意别人的看法,而做事犹豫不决、拖拖拉拉。相比这些人,低自我意识的人则更少拖延,也有更多可能进入“心流”的状态。

b. 成就取向

Eisenberger等人(2005)的研究发现,成就取向的人通常能够更好地协调工作中所遇到的挑战及自身所拥有的技巧。他们一方面愿意迎接新的挑战,另一方面也愿意为了挑战付出努力学习新的技能。

不仅如此,成就取向的他们,还会从自己的努力与成就中获得满足感,而这又会使得他们更愿意参与到那些更具挑战的、需要不断学习的、也更可能产生心流的事情中去。

c. 责任心强

Ullen与Csikszentmihalyi等人(2012)对心流与大五人格的相关性研究发现,具有某些人格特质的人,更容易获得心流。Csikszentmihaly等人(2012)认为这主要是因为通常责任心更强的人,喜欢解决问题,也更愿意花时间做有挑战性的事,因而有更多机会进入心流。Pychyl(2008)则认为,责任心更强的人,更能够自我控制、专注做事,也可能是这类人更容易获得心流的原因。

另外,他们还发现,情绪稳定性高的人,也更多地认为自己曾获得过心流。他们认为可能的原因是,不稳定的情绪干扰了人们注意力的集中,也使人无法进入心流中狂喜的、忘我的状态。

d. 成长环境

Csikszentmihaly(2008)还指出,

当家庭中父母能够与孩子明确地沟通他们的期待;

孩子能够感受到父母在乎自己、对自己所做的事情感兴趣;

孩子总能有机会对各种各样的可能性进行探索和选择;

父母能给予孩子足够的信任,允许他们尝试,并在孩子面临挑战时,给予他们肯定和鼓励;

这些家庭教养方式培养了人们的自主能动人格。

如何才能让自己进入心流的状态?

如果你根据之前罗列的状态,认为自己从未进入过心流的状态,并且希望自己有朝一日能够体验心流。那么以下的tips可能可以有所帮助(Cherry, 2016; Csikszentmihaly,2008):

1. 尝试更多的事情。

正如奇克森特米哈伊所说,在为喜欢的事情努力时、当内在动机存在时,人们会更容易进入心流的状态。而只有通过实践去尝试做一件事,你才会真正知道自己对它的感受。靠想象、分析和测试都是并不能真正帮你做到这一点的。