(一)第一级分析

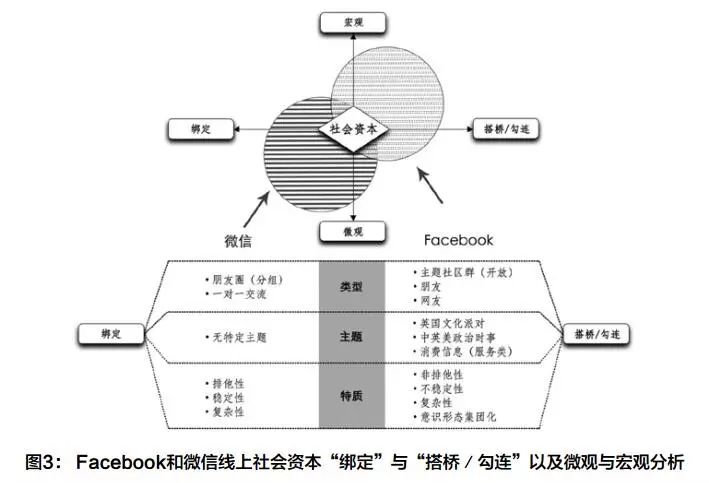

从提出的分析框架的一级分析开始(图1),本研究分析了Facebook和微信线上社会资本“绑定”与“搭桥/勾连”以及微观与宏观尺度的二元对立面(如图3所示)。

如图3所示,从观察和采访结论可以发现Facebook为离散群体提供的社会资本特征,例如思想的自由交流和共同学习以及审议的多层次过程,他们认为Facebook中社会资本的搭桥/勾连层面是促使他们融入的核心,但是这种融入具有不稳定性和复杂性。

如图3中Facebook启用的关系网络 “类型”所示,由于平台的开放性和信息传播速度(主要由“评论”和“跟随/关注”工具所引发的),因此受访者不仅可以与Facebook的朋友群和主题社区建立关系,也可以和不同的线上活动团体以及更广泛的网民联系。和微信相比,受访者表示并不会主动加入主题群,入群的目的通常是被动的,更倾向于“一对一”分享以及少量的“朋友圈”互动。

如图3“主题”所示,参与者通过Facebook发展的网络最主要关注的主题集中在“英国文化主题类派对”“实习或志愿者工作类”和“英美时事”,比如复古类活动、古董集市、会议信息、留学生服务信息、脱欧话题、特朗普新闻、民主问题以及来自外媒对中国的评论。

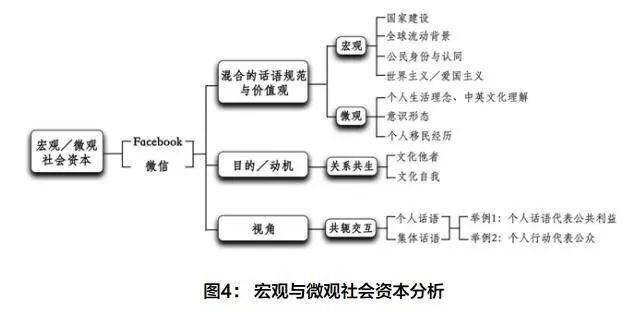

关于Facebook和微信发展的宏观与微观的话语资本,本研究发现受访者们的说法大体一致(见图4),不仅呈现了混合的话语机制和价值观,比如“世纪潮一代”可以将线上集体话语与母国建设、跨文化交流与全球流动背景的理解共轭交互,也可以根据自身利益与自我身份(认同)与爱国主义和世界主义的融合要素单列剖解,强调个人生活理念与移民经历。

综上所述,离散群体通过Facebook和微信发展桥接/连接社会资本能同时维护“文化他者”和“母国文化自我”的边界,使其二者从现实的矛盾对立演变为关系共生以及互动聚合,这源于“世纪潮一代”群体活跃的意识形态、文化自觉和主体性建构之间互勾的关系意涵和逻辑嵌套。

(二)第二级分析

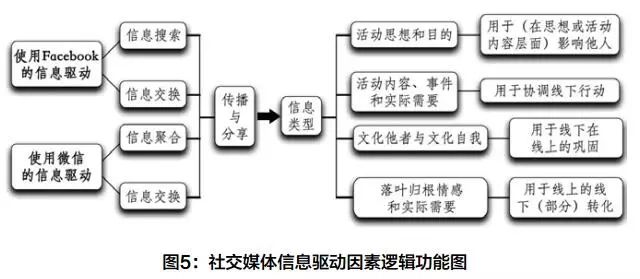

关于社会资本框架的二级分析,我们探讨了在英流寓华人的“世纪潮一代”的数字化融入的以下参数(图2):(1)线上社会资本的驱动因素;(2)线上社会资本和线下行为的关系,即Facebook和微信中发展的关系与线下活动形式之间的联系;以及在Facebook和微信上开发的社会资本背景下呈现的线下行为特征。

图5所示的编码分布表明,Facebook的信息工具用于线上活动的感想和传播以及对线下活动的协调,即参与者认为Facebook获取和共享信息是形成网络、关系和联系的主要驱动因素,其他重要驱动力也包含了传播的能动性。

关于本文提出的分析框架中第二级分析的第二和第三个主要参数(变量)——在Facebook上开发的社会资本与线下活动形式的联系,即线下行为的协调和特征,是“世纪潮一代”使用Facebook的主要推动力之一,它构成了线上虚拟社会资本与主题社群的线下行为方式之间最为突出的联系,其中户外文体活动、留学交流、公益志愿活动和民主行动是四大最受欢迎的线下主题。