有两类学习者,采集者和酿造者。用动物作比,分别是猴子和蜜蜂。

猴子是采集者。猴子下山,看到玉米结得又大又多,非常兴奋,就掰了一个,扛着往前走。走到一棵桃树下,看见满树的桃子又大又红,非常兴奋,就扔了玉米去摘桃子。接着走到一片瓜地里,看见满地的西瓜又大又圆,非常兴奋,就扔了桃子去摘西瓜……这就是采集者,它们不停地被新东西所吸引,不停地收集,却很少能存下什么东西。

蜜蜂是酿造者。蜜蜂不满足于仅仅收集花蜜,它还酿造,把花蜜酿造成蜂蜜。并且,它不是独立完成所有工作,而是和其它蜜蜂分工合作,这为酿造工作带来了更高的效率。最终,我们有了蜂蜜,营养价值更高,存放时间也更久。

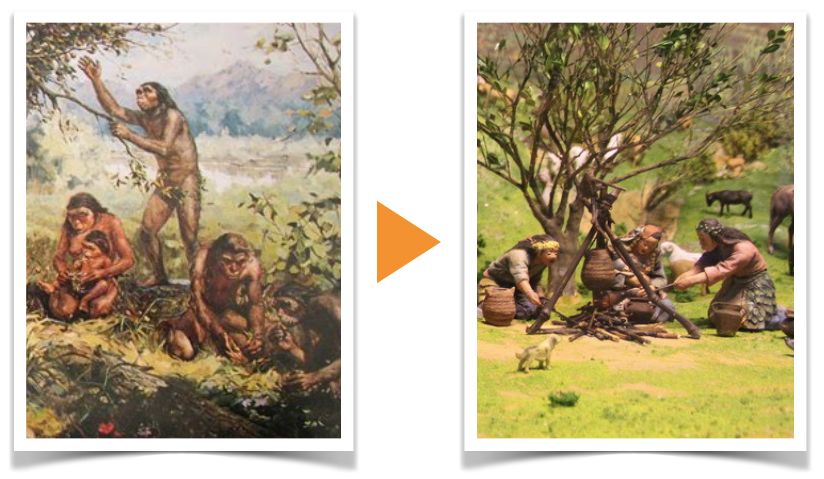

人类的发展也经过这两个阶段

。起先人类是采集者,生活自由,却朝不保夕。后来人类成为酿造者,开始驯服动物和植物,发展了农耕,于是有了更多可储存的粮食,人口开始增长,出现了分工,科学和艺术也得以发展。

在学习上,采集者知识收集知识,却很少对知识进行深入的处理和整合。日积月累,这些知识散落各处,互相遮蔽。当需要使用时,很难找到它们。你一定有这样的经历,面对一个问题时,你意识到曾学习过相关的知识,但它们放在哪里却完全没有印象。这些知识掉进了记忆的海底,你只能在岸边望洋兴叹。

酿造者不一样。他会去理解知识,努力将新知识和已有的知识连接在一起,成为一个整体。因此,他们的知识相互连接,链接的数量远大于知识的数量’,这使得他在搜索和应用知识时更加容易和快速。同时,因为知识间的链接更短,他们也更有洞察力和创造力——所谓洞察和创造,不就是知识的远距离链接吗?

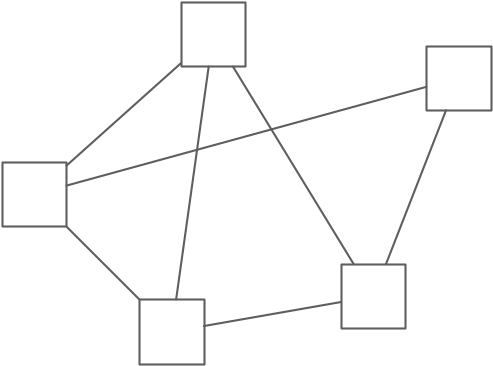

从知识的角度总结,

采集者的知识是碎片化的,酿造者的知识是网状的

。

采集者容易焦虑,因为他无法有效管理大量的知识。而酿造者沉静,他“拥有”的知识可能更少,但理解得更深,联结得也更好,因此应用起来得心应手。

采集者关注“

获得

”,如同猴子。酿造者看重“

创造

”,如同蜜蜂。

在学习这件事上,你是采集者还是酿造者?

大部分人是采集者,毫不奇怪。不是你的错,是环境使然,大多数知识以线性的方式提供给你,于是你也习惯了,以为这是知识的本来模样。

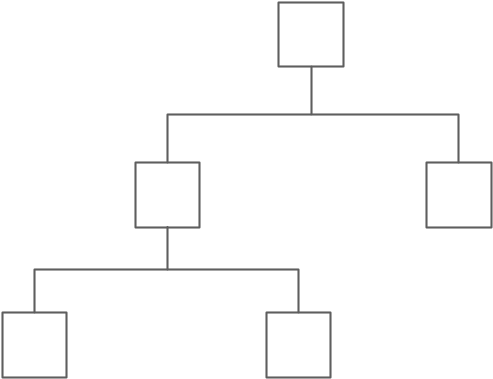

平克在《风格感觉》中写道:写作是“

将网状的思想,通过树状的句法,组织为线状展开的文字。

”

也就是说,作者的思想是这样的:

他写出来的书是这样的:

你的阅读过程是这样的:

这是降维的过程,将二维的网络,逐步降维成一维的线条。

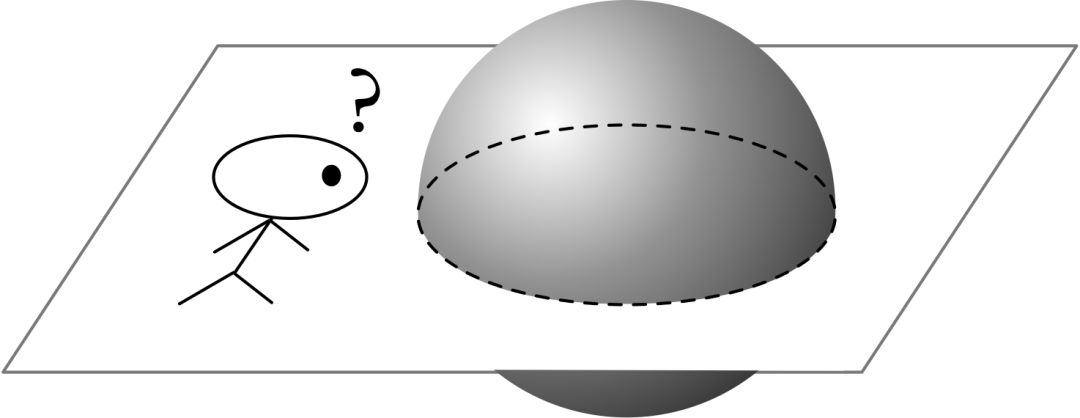

说到降维,想起一个故事。在平面国里面,所有东西都是平面的。有一天,一个平面人看到一个点出现了,然后慢慢变成一个圆形,圆形越来越大,然后到了某个时刻,这个圆形开始缩小,越来越小,最后变成一个点,最终消失了。他无法理解这个现象。其实很简单,这是一个三维的球体在经过一个二维的平面。

一个习惯了低维视角的人无法理解高维事物,更别说还原高维事物了。

因此学习是一项超越我们想象的挑战,它是一项逆向工程:

从线状的知识序列开始,还原出作者网状的思想

。就如同平面国的人,要从一系列圆形开始,还原出一个三维的球体。

这很难。

以线状的方式提供给我们的,除了知识,还有工具。

我们都需要工具来记录和管理知识。然而大部分工具是线状的,只能按某种特定的顺序来显示,例如:创建时间、修改时间、字母顺序、文件大小等。有少部分支持树状的存储,能够自己建立目录,但是这样首先的不灵活,你能保证你设计好的目录分类五年后不会变化?其次,目录结构也不适合做知识的管理。例如,地球这个事物,你是放在天文学目录呢,还是放在地质学目录,或者是环境科学目录?

这些工具都是为收集者而设计,它们加强了我们的线性思维,把我们的思想牢牢按压在低维空间。要成为酿造者,你需要新的工具。

于是,我们开发了一个小程序,取名“知谱”,也就是“知识图谱”的意思。

在“知谱”里,你要做的事情很简单,就是将学习和思考写成一张张学习卡片,同时,为每张卡片加上知识主题的分类标签。就像下面这样:

然后,“知谱”就会帮你自动生成不同的知识地图:你的个人知识地图、某个主题(概念)的知识地图、图书的知识地图等。

例如:这是我在阅读完司马贺(赫伯特

·