►

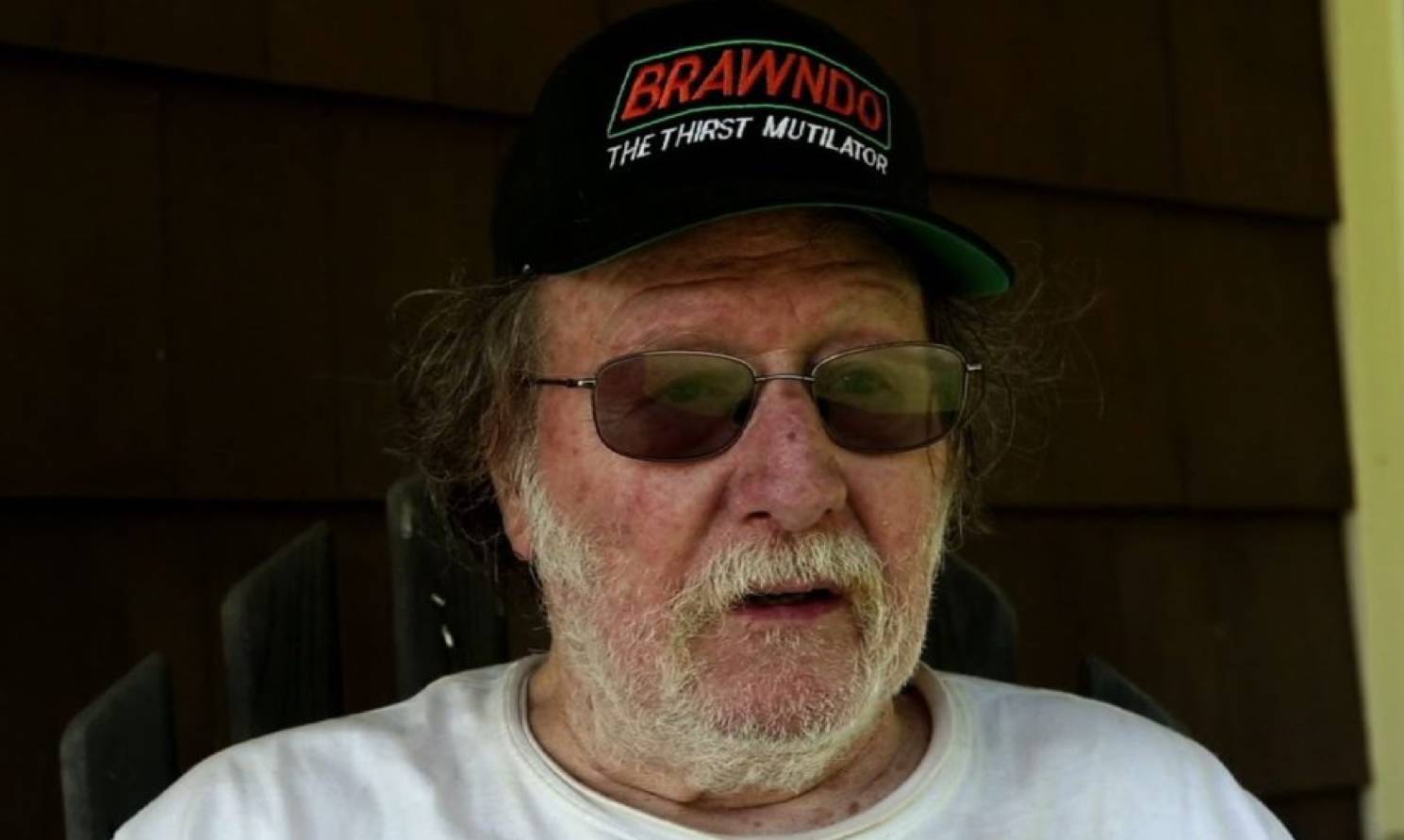

2017年诺贝尔生理学或医学奖得主之一:

布兰迪斯

大学退休教授杰弗里·霍尔。

►

2017年诺贝尔生理学或医学奖得主之一:

布兰迪斯

大学退休教授杰弗里·霍尔。

撰文|

贾伟

●

●

●

这两天有一篇关于2017年诺贝尔奖获得者美国布兰迪斯大学

(Brandeis University)

退休教授杰弗里·霍尔

(Jeffrey Hall)

吐槽学术明星的公众号文章在很多圈子里引起热议,文章大意是说:接到今年的诺贝尔奖电话的时候,霍尔有恍如隔世的感觉,因为他老人家早已远离学术界,在缅因州乡下的家里赋闲十年了。霍尔研究的是生物钟工作机理,他在2003年当选美国国家科学院院士,几年后却因为经费短缺而被迫关闭实验室。当年霍尔在接受

Current Biology

的采访时, 吐槽说那些不断在高影响期刊上发表文章并赢得大量的研究经费的科学明星们,未必有真才实学

(Some of these ‘stars’ have not really earned their status)

。有些学术明星在他面前吹嘘说几乎从不向

Nature

,

Cell

,或者

Science

之外的期刊投稿,而且几乎总能在这三大期刊发表。“关键是,这些文章并不总是那么好,”霍尔批评说:“这些明星雇佣大量劳力从事研究工作,却不能给予实质的指导。而那些真正在第一线做研究的,则面临巨大压力……”

我觉得老头儿的吐槽很可爱,跟着说几个感想。

首先,道有道法,行有行规。有人说,让美国科学院院士

(后来的诺奖得主)

早早下岗回家,只有在美国才会发生,因为诺奖实在太多了。我觉得不是这样的,美国学术界玩得转

(拿得到钱)

玩得好

(发得了大文章)

的人太多了,而且这些能人年纪越来越轻,推陈出新的速度越来越快,让你走人是因为你跟不上趟了,这就是行规!老先生曾经拥有过,潇洒地玩过一把学术,就够了。现在坐在家里看球赛,居然还被诺奖砸到,属于意外之喜啊!常言说得好:长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。硬是要往下接的话,后面还有两句:后浪风光能几时,转眼还不是一样。因此,大可不必对那些后来居上的学术明星们羡慕嫉妒恨。

其次,在学术圈里混,经费比文章更重要。这个我曾经在以前的博文中强调过,只是很多人还不明白。美国大学实验室除了耗材和各种测试费完全出自教授的经费以外,所有人员的工资和福利包括教授本人工资中很大的一部分

(如果不是全部的话)

都需要由教授申请到的经费来支付, 所以说经费是刚性需求,不能短缺! 霍尔的境遇证明了这么一个铁律!我们单位两年前一位美国科学院院士下岗回家去了,我参与了对他的考评和去职决定,主要问题是productivity

(产能)

不行了,不可能拿到钱了。所以我们说“不发表就灭亡”

(publish or perish)

,这个“perish”在实际操作上是一个慢动作,时间单位是用年来表达的;而没有基金的话就等于实验室断了粮草,全部人员马上就要面临下岗,这是个快动作,其时间单位是用月甚至天来计算的!

最后,说一个联想。关于霍尔教授吐槽的公众号后面有一则留言我觉得不错,在这里贴出来。“很多人吐槽没有用,其实领军人物对于一种文化的建立非常重要,即所谓奠基者效应。我认为国内恰恰需要鼓励小科学的文化。如果国内一味任由影响因子为王,那以后能存活下来的,只是少数AI

(

Actual Investigators,指实验第一线的劳力)

主导的学术工厂。历史上因为土地兼并而颠覆的王朝有很多,而今学术的发展无非在重复历史的老路而已。”

我赞同这段话中的观点。有一本书叫《国家为什么会失败:权力,富裕,和贫困的根源》

(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty)

,书中用了近500页的篇幅,反复论证了一个观点:一个社会若能采用广纳型制度

(inclusive institutions)

,将经济机会与经济利益开放给尽可能多的人分享,建立制衡并鼓励多元思想,社会就会迈向繁荣富裕;反之,在榨取性机制下

(extractive institutions)

,权力和利益由少数人

(精英阶层)

把持,则整个系统必然走向衰败,即便是短期内出现大幅增长,长久而言必定难以持续。

科技界其实也是如此,如果科技资源过多地集中于所谓的“明星”科学家手上,这个顶端的学术精英阶层为了保护自身利益,会利用各种权力阻碍竞争,去牺牲多数人的利益,短期内可能在某些领域达到一定的高度,形成学术“山头”或“山包”,但代价是牺牲科学共同体的整体创新能力,长久而言,也阻碍了科技自身的发展和进步。

霍尔的担忧的确是个问题,但总体来说这个问题在美国并不是太大。美国的科技界还算是一个广纳型的机制,其人才队伍的“厚度”又提供了后浪推倒前浪的有生力量,学术精英在主要领域很难形成完全的资源垄断,对社会整体创新能力的负面影响不太大。而在中国,近年来崛起的科技精英阶层在强大的行政保障能力下,通过科技资源的控制和科学方向的主导,对本来就不是很“厚实”的科技队伍和社会整体创新能力所施加的影响将是巨大而深远的。

(本文来自贾伟科学网博客,获作者授权转载)

制版编辑:艾略特

丨

本页刊发内容未经书面许可禁止转载及使用

公众号、报刊等转载请联系授权

[email protected]

欢迎转发至朋友圈