佛与僧的着衣泛称法衣。唐代高僧义净所著《南海寄归内法传》云:“凡是衣服之仪,斯乃出家纲要”,一语道出法衣的重要性。早在东晋南北朝时,便有汉译著述记录法衣的名称与来历[1],包括后秦弗若多罗共罗什译《十诵律》、后秦佛陀耶舍共竺佛念等译《四分律》、东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧衹律》及刘宋佛陀什共竺道生等译《弥沙塞部和醯五分律》[2]。唐宋时期的汉籍文献,如唐代玄奘《大唐西域记》、唐代义净《南海寄归内法传》、宋代赞宁《大宋僧史略》、宋代元照《佛制比丘六物图》等,又对法衣有进一步阐述与说明,使我们对法衣和佛教造像中的法衣形式有了更为明晰的概念。

一、法衣与三衣

佛经记载,佛曾在寒夜中,于初夜、中夜、后夜不同时段,次第取三衣御寒,得出三衣恰好适宜生存需要,即由内而外第一衣安陀会,第二衣欝多罗僧,第三衣僧伽梨。

三衣制作:

阿难尊者奉佛指点,模拟水田阡陌形状缝制成衣。他首先割截长短不同的条,再

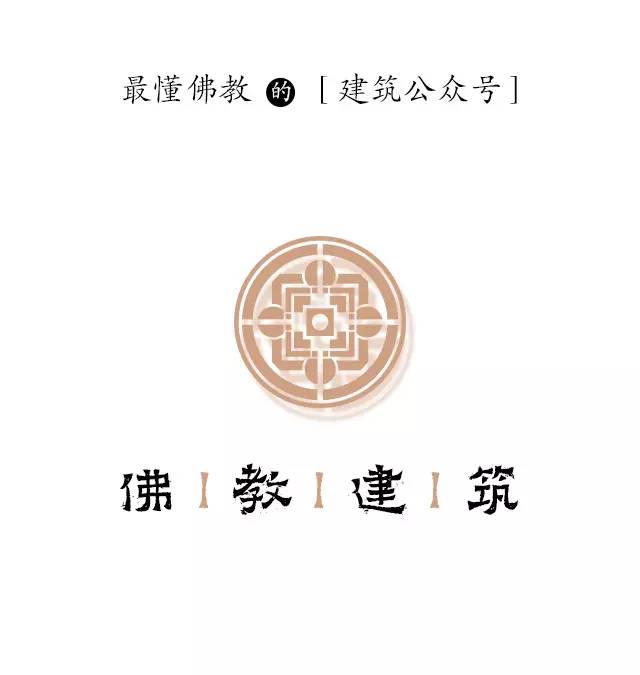

由长短割截条,缝制成长方形的整张衣。其中安陀会有五条,每条包括一长条一短条

(图1-1)

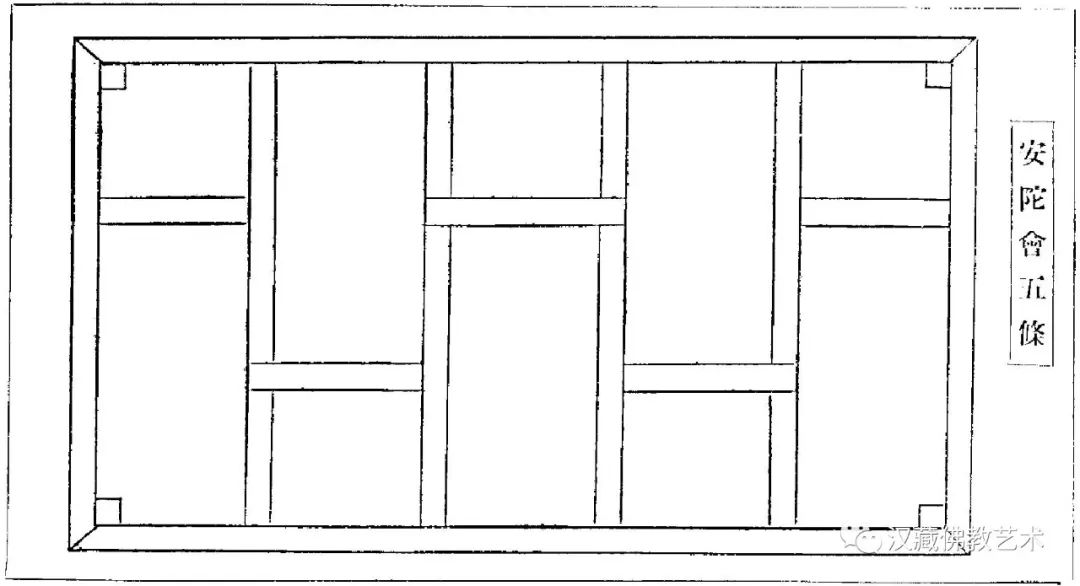

;欝多罗僧有七条,每条包括两长条一短条

(图1-2)

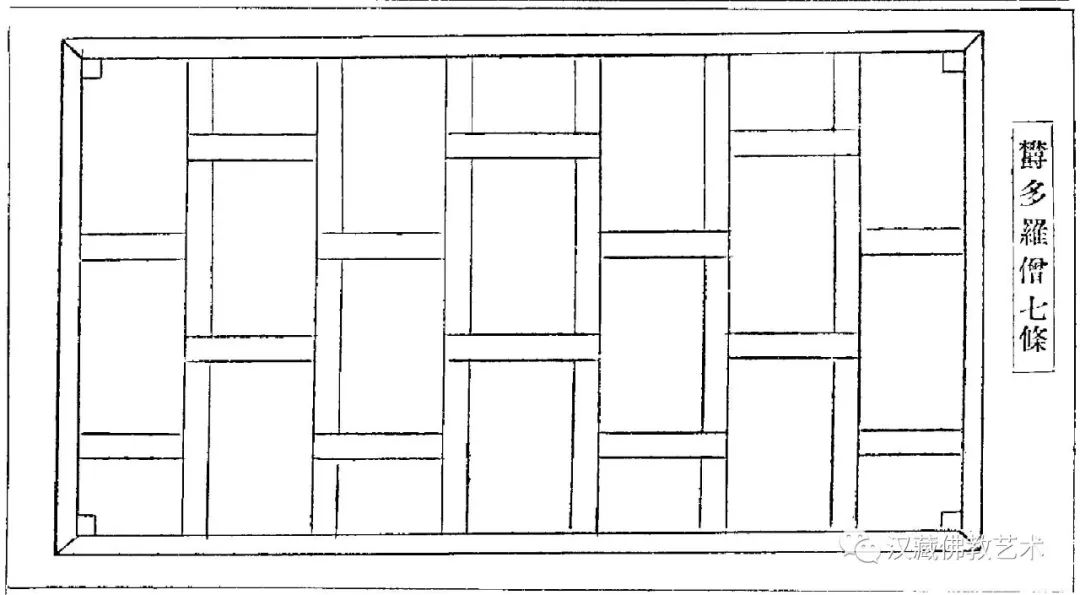

;僧伽梨有九条并最多可至廿五条,下品每条包括两长条一短条、中品每条包括三长条一短条、上品每条包括四长条一短条

(图1-3)

。

图1-1 安陀会

图1-2 欝多罗

图1-3 僧伽梨

(以上图片采自宋代元照《佛制比丘六物图》三衣图,《大正藏》卷四五,第896、897页。)

“条”的寓意:

三衣中,

安陀会

五条、

欝多罗僧

七条、

僧伽梨

九条均为奇数,单是阳数,比喻生长;每一条中的长、短条,比喻圣法增加而凡情减少,从安陀会至僧伽梨,由内而外,圣法逐渐增加。

三衣层次:

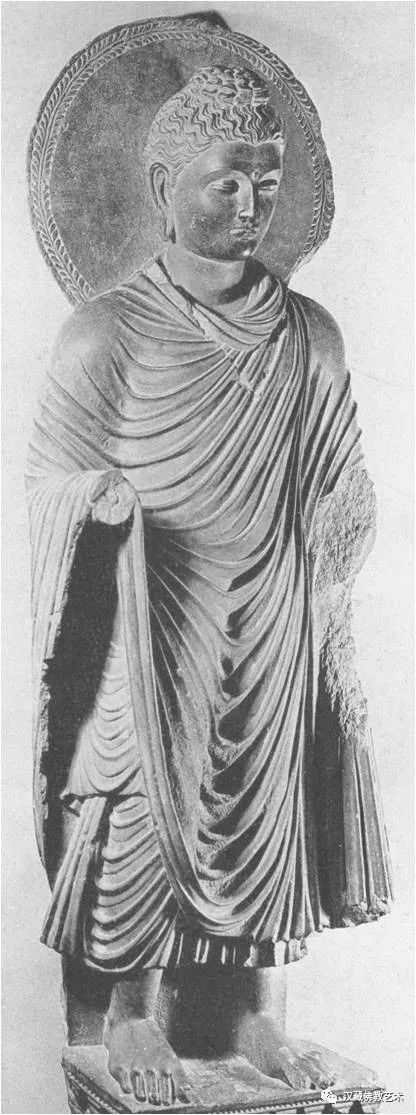

三衣中,僧伽梨最大,欝多罗僧次之,安陀会最小。比利时Claude de Marteau收藏的此件犍陀罗造像

(图2)

,安陀会系于腰部覆下体,欝多罗僧或僧伽梨自肩部通体披覆。

在艺术形象中,一般只能看到外层

僧伽梨的两种披覆形式。

图2 犍陀罗佛像

比利时Claude de Marteau 收藏

图片采自栗田

功《ガンダーラ

美术》,Ⅰ,东京:二玄社,1988年,图164

通肩式:

僧伽梨通覆两肩、右衣角绕颈搭左肩的样式。白沙瓦博物馆藏犍陀罗造像的法衣即为通肩披覆的形式

(图3)

,可见其正面底端有两层,里层长出的为安陀会,外层为僧伽梨,在右侧腿部可见中层的欝多罗僧,欝多罗僧小于僧伽梨,故只有当右臂举起时,才能在侧面看到。

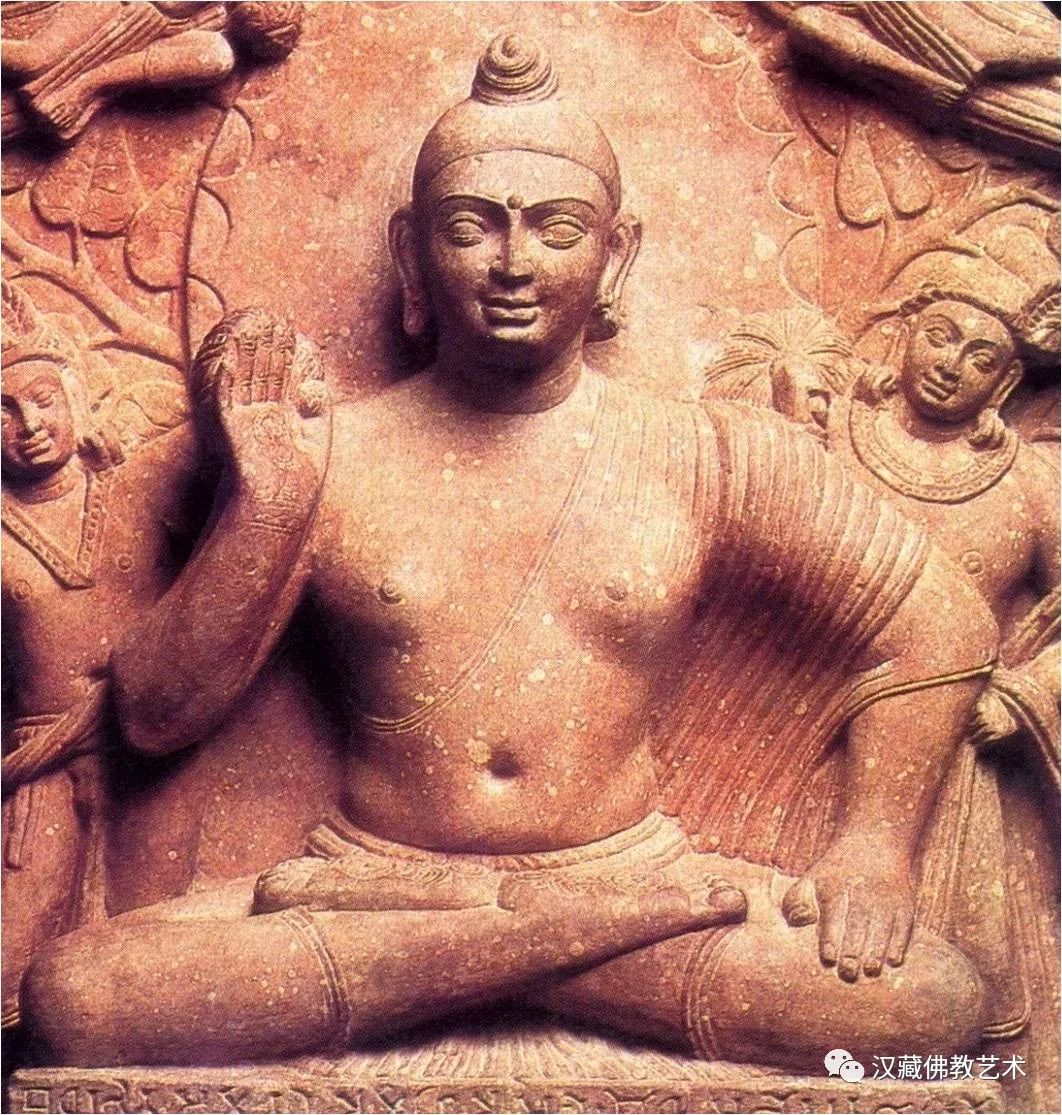

袒右式:

僧伽梨只覆左肩、右衣角由右腋下绕过搭左肩,露出右肩的样式。秣菟罗博物馆藏此件秣菟罗造像即为袒右披覆的形式

(图4)

,其腰部突起的一圈,是里层系安陀会的带子。

图3 犍陀罗佛像

白沙瓦博物馆收藏

图片采自

Gandhārā Art in Pakistan

,New Yurk: Pantheon Books, 1957,PL.206

图4

秣菟

罗佛像

秣菟

罗

博物馆收藏

图片采自

Indian Sculpture

, Lustre Press Pvt Lvt Ltd,1985, PL.12

印度佛教造像中的佛衣和僧衣,

披覆形式相同,

与经文记载一致。

佛教于东汉末年传入中国。经过魏晋南北朝时期的融合发展,至隋唐时期,中国佛教迎来发展的高潮,形成了具有汉地特色的佛教宗派。到了宋代,程朱理学的形成,标志着儒、佛两家合流基本完成。中国佛教艺术的发展,与这一历史背景密切相关。艺术表现的法衣披覆形式,既遵循印度法衣制度,又因不同的时代与不同的社会文化,在披覆形式、名称、结构等方面发生了局部变化。

二、汉地佛像中的佛衣

佛衣形式汉化的过程,在云冈石窟和龙门石窟的造像中表现是最为鲜明的。云冈石窟是新疆以东最早出现的有明确纪年的大型石窟群,又是当时北中国的北魏皇室集中全国技艺和人力、物力所兴造,它所创造和不断发展的新模式,成为北中国开凿石窟参考的典型。

云冈石窟是北魏都平城时开凿的,由北魏皇室和高僧经营的国家石窟大寺[3]

。位于山西大同西郊16公里处的武州山南麓,武川水北岸,东西绵延达1公里。其石质为砂岩,宜于雕刻。现存大窟编号45个,大小窟龛总数计1100多个,造像51000多尊。

北魏王朝由少数民族鲜卑族建立,386年立国,他们由北方草原入主中原,早期的都城在盛乐(今内蒙古和林格尔),后于天兴元年(398年)由道武帝迁到平城。随着鲜卑民族的进一步汉化及统一中国的雄心,494年,北魏孝文帝迁都洛阳。

受西域影响的佛衣:

云冈石窟第20窟开凿于460年,正壁主尊的着衣明显受西域影响

,其外层僧伽梨的披覆形式,介于印度的通肩和袒右两种形式之间。僧伽梨

自身后通覆两肩,但右衣角由右腋下方绕过搭左肩,露出右胸和右臂的样式,可见胸部袒右的防止污渍的助身衣——僧祇支。

(图5)

图5 云冈石窟第20窟正壁主尊

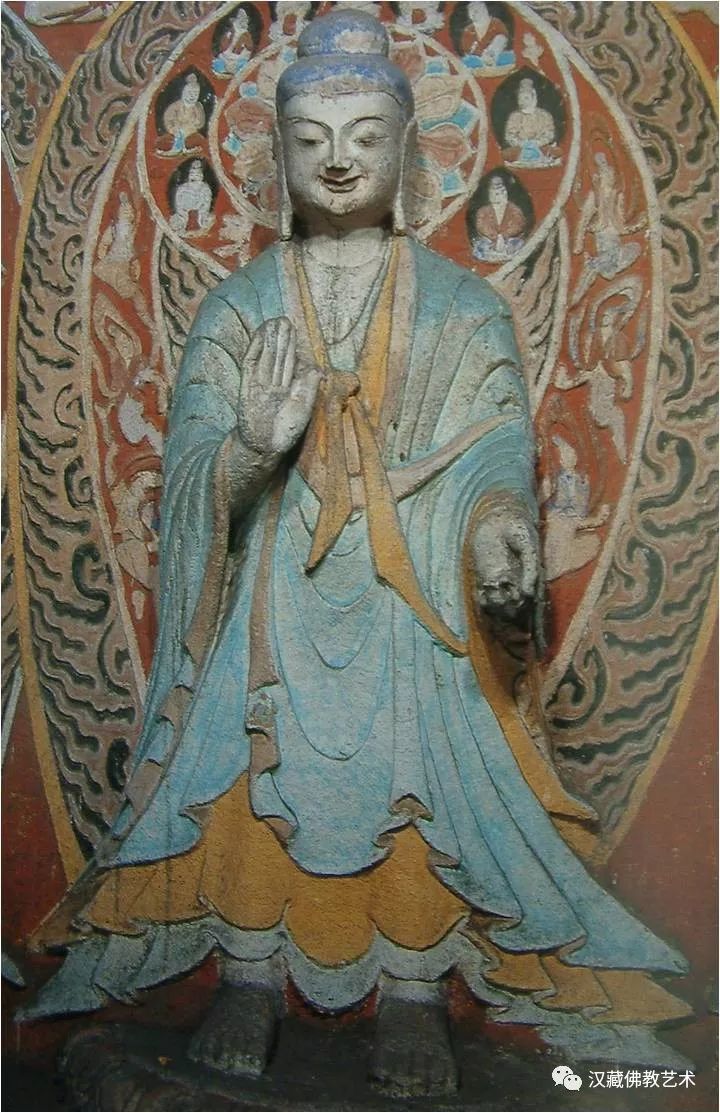

汉化佛衣之一:

云冈石窟第5、6、11、13等窟雕凿的时间大约在孝文帝太和十年至十九年(486~494年),造像的佛衣充分表现出佛衣汉化的披覆形式

(图6)

。这种汉化的佛衣与印度佛衣主要有三点不同。

①

底端可见三层,里层绿色为安陀会,中层黄色为欝多罗僧,外层蓝色为僧伽梨,三者层次分明,中层的欝多罗僧大于外层的僧伽梨,改变了印度佛衣欝多罗僧小于僧伽梨的形式;

②

欝多罗僧和僧伽梨

自身后通覆两肩,右衣角自胸腹前横过搭左肘,改变了印度佛衣右衣角搭左肩的形式

;

③

胸前长垂连系

欝

多罗僧

衣缘的带子,是印度佛衣中不见的形式。

这三点变化,使得云冈石窟汉化的佛衣飘洒飞扬,颇有古典文献中所描述的汉族士人宽大服装“褒衣博带”的风范。但实际上,“褒衣博带”是裁制缝合的有领有袖的服装,其在制作工艺与穿着方式上与佛衣迥然相异[4]。

图6 云冈石窟第13窟前壁中层七佛中间一尊

汉化佛衣之二:

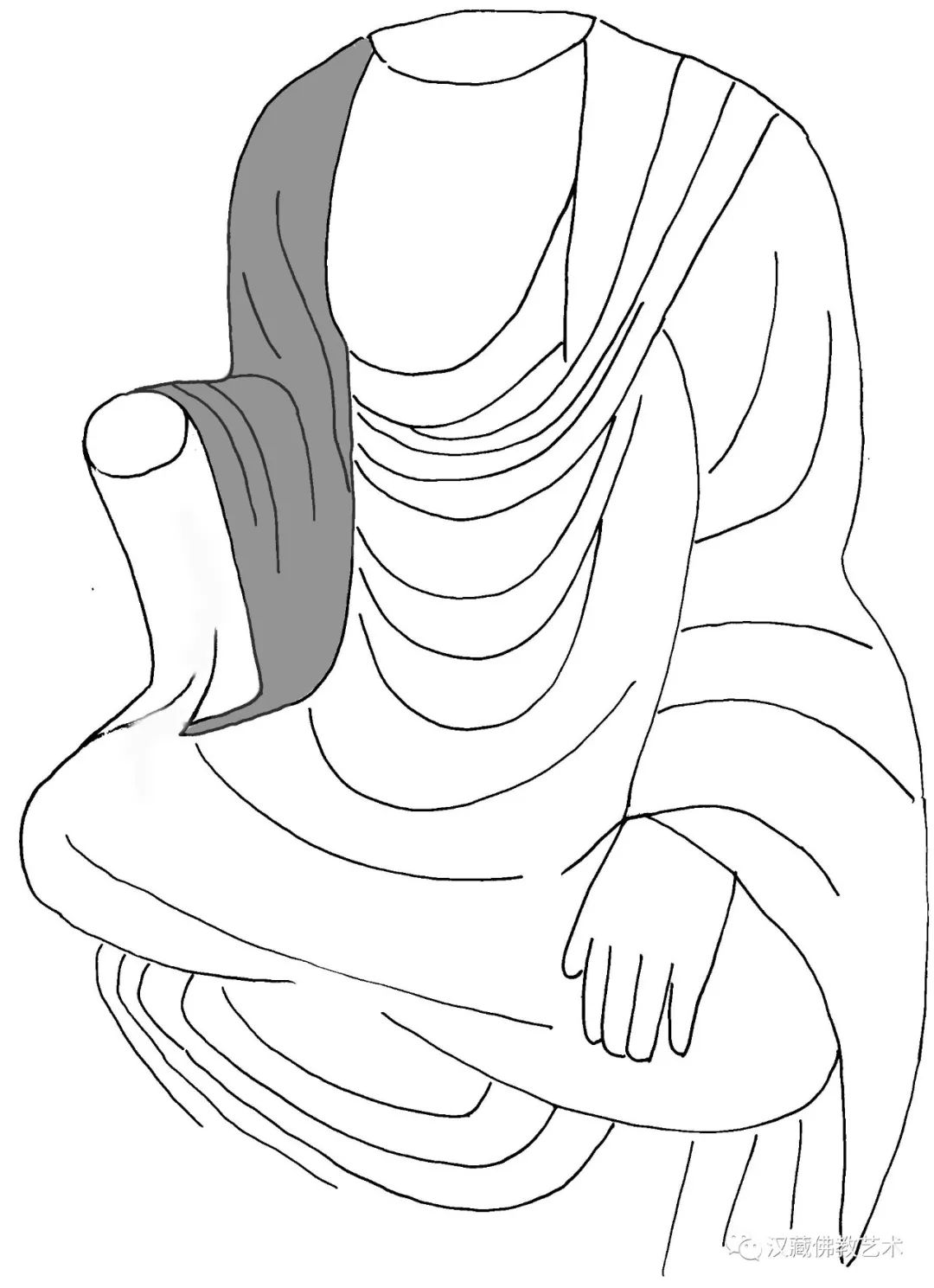

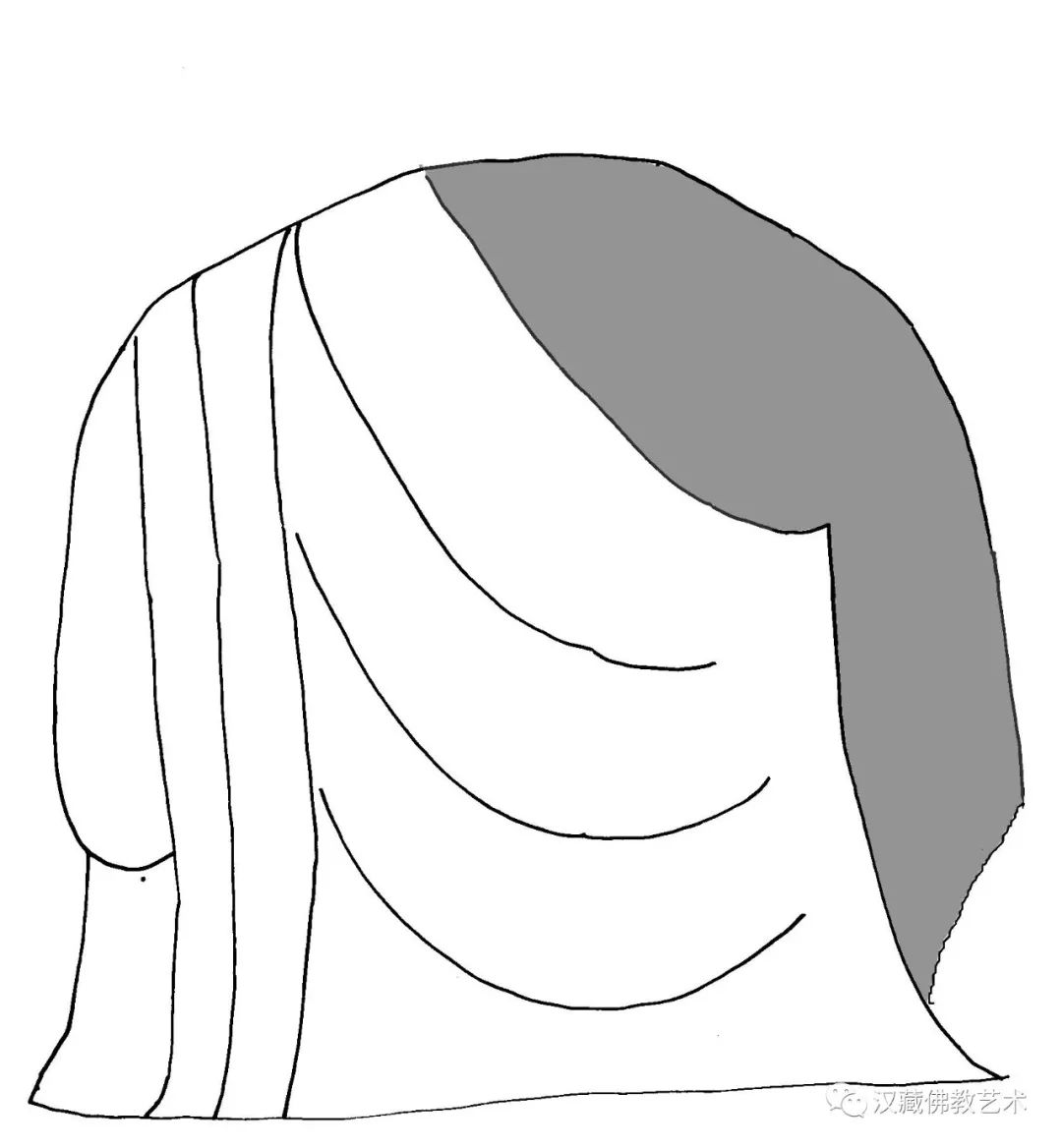

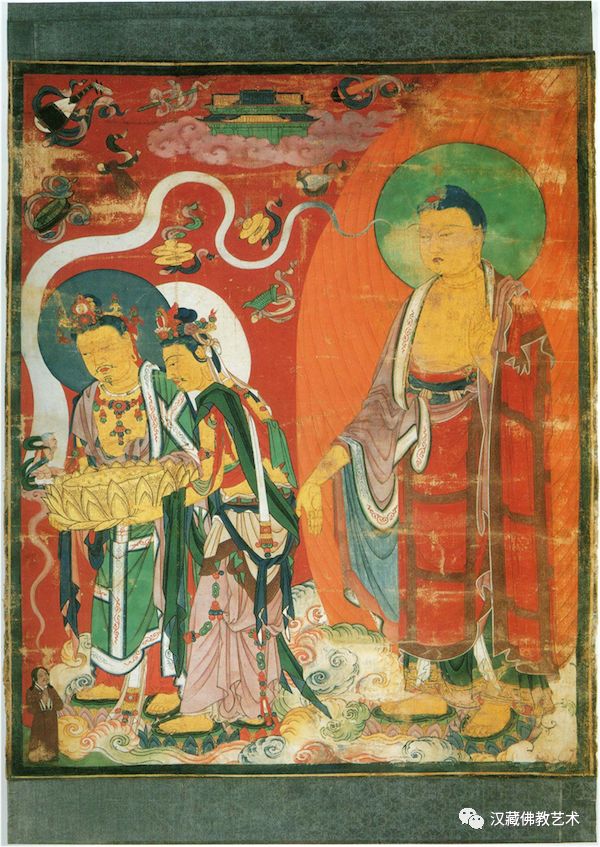

印度佛衣进一步汉化的成熟形式,见于北朝后期,流行于唐代,宋明时期的一些菩萨衣也采用了佛衣的这种披覆形式。通过龙门石窟所藏的一尊唐代圆雕造像的正、背面线描图

(图7)

,

以及

出自内蒙古黑水城的一幅西夏时期的阿弥陀来迎图绢画

(图8)

,我们可以看到佛衣披覆形式的三点变化:

①

欝

多罗僧和僧伽梨的披覆形式不同,图7灰色、图8烟色的欝多罗僧自身后通覆两肩,右衣角搭覆在右臂上,而不绕向左侧;

②

僧伽梨又恢复了印度的袒右披覆形式,露出右肩的欝多罗僧;

③

阿弥陀来迎图中,佛衣红色的

僧伽梨上表现出了条形结构,这是印度造像中未见的形式。

图7-1 龙门石窟藏唐代造像正面

(涂色表示欝多罗僧)

图7-2 龙门石窟藏唐代造像背面

(涂色表示欝多罗僧)

图8 黑水城出土西夏阿弥陀三尊来迎图绢画

俄国埃尔米塔什博物馆藏

这种佛衣形式常见于北朝后期至明代。邯郸

响堂山石窟

东魏北齐造像

、天水麦积山石窟北周造像、彬县大佛寺唐代造像、洛阳龙门石窟唐代造像、敦煌莫高窟唐宋时期造像、明代北京法海寺壁画

(图9)

和四川剑阁觉苑寺壁画都可见到这种佛衣形式。

图9 北京法海寺大雄宝殿西壁上方五佛图

法上僧服改制:

最早见于

响堂山石窟的

这种

佛衣形式,很可能与法上的僧服改制有关。响堂山石窟位于太行山东麓的华北平原,在东魏北齐国都邺城(今河北省临漳县)以西约80公里处的鼓山,滏阳河由鼓山南面流过,地当邺城与东魏北齐别都太原的交通线上。邺城位于河北省南端,西有太行山自北向南绵延而成天险,南部黄河自西向东横亘阻隔,地形殊胜,“平原千里,漕运四通”。

响堂山石窟与东魏北齐皇室关系密切。有文献记载神武帝高欢迁邺时(534年)于此建石窟寺院,也有文献记载石窟寺为文宣帝高洋(550-559年在位)所立。

法上深得东魏北齐皇室尊崇,

文宣帝高洋“常

布发于地,令(法)上践焉”。法上历任东魏北齐两代昭玄统师,又为戒师,天保(550-559年)年间升任大统。

《续高僧传·法上传》记录了法上改制:

“自(法)上未任已前,仪服通混,一知纲统,制样

别行,使夫道俗两异,(法)上有功焉”[5]。说明在法上未任大统前,僧服与俗装的区别不甚明显,容易混淆,而法上所进行“制样”的要旨,可能即将外层的

僧伽梨

恢复为印度的袒右传统,正是这一点可以使服制“道俗两异”。从此,在汉地绵延千余年,这大约即由法上改制而奠定的基础[6]。

“袈裟”演绎:

经文中法衣别名

还有“袈裟”“法服”等。“袈裟”本指一种不正的红色。大约自唐代始,“袈裟”一词,逐渐由集合名词呈现分别指代僧伽梨、欝多罗僧、安陀会的倾向,如有五条袈裟、七条袈裟之称,而“袈裟”更特别倾向于专指僧伽梨。唐代

慧琳《一切经音义》云“僧伽梨,是佛所披袈裟也”;玄奘《大唐西域记》记录在印

度的所见所闻,有“如来于大树下东面而坐,受姨母金缕袈裟”,即指外层的

僧伽梨。“

袈裟”又称为“福田衣”,喻示稻田贮水生长嘉苗,以养形命,法衣之田润以四利之水,增其三善之苗,以养身法慧命的含义。这是唐宋时期的汉籍文献对法衣名称的解析。

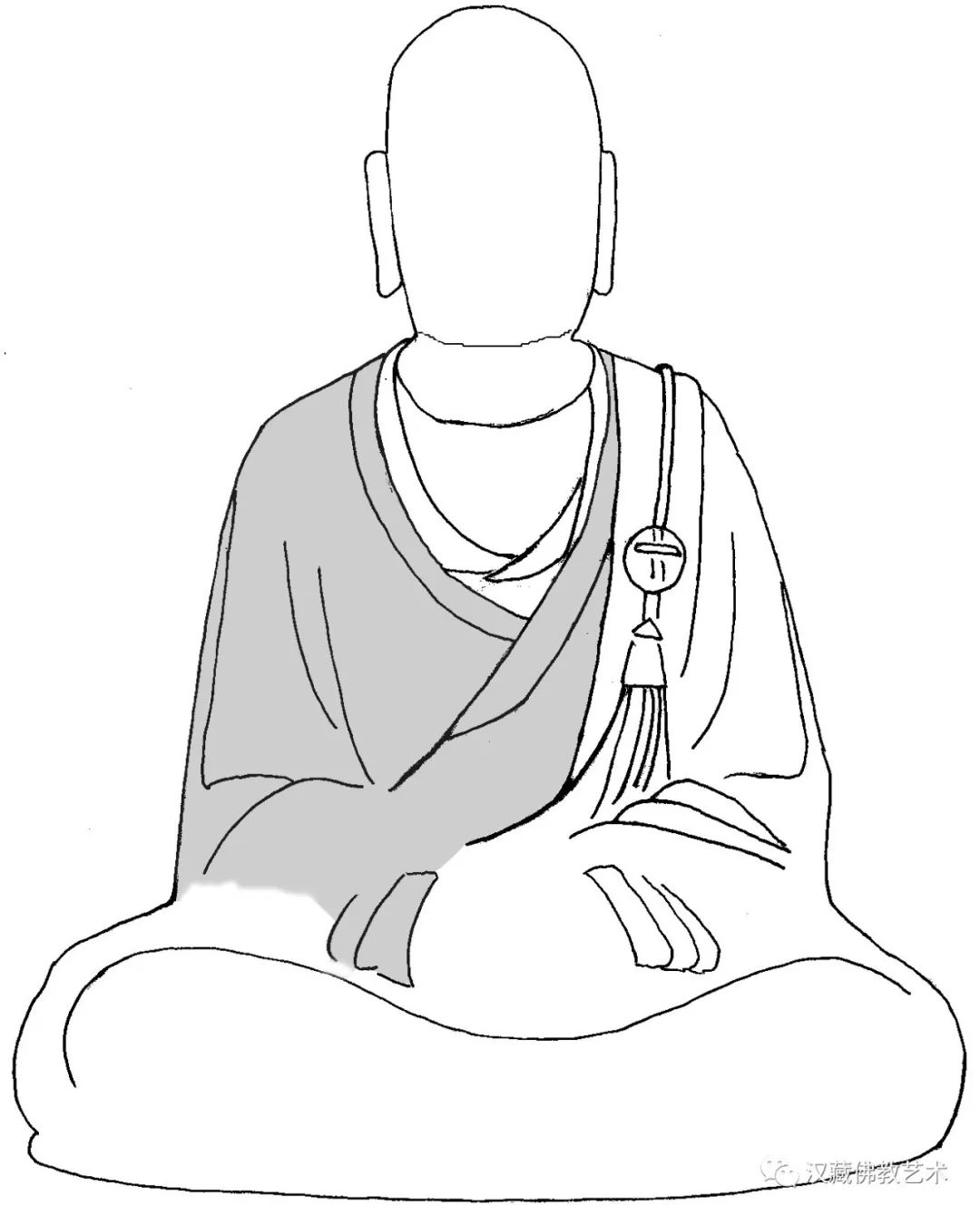

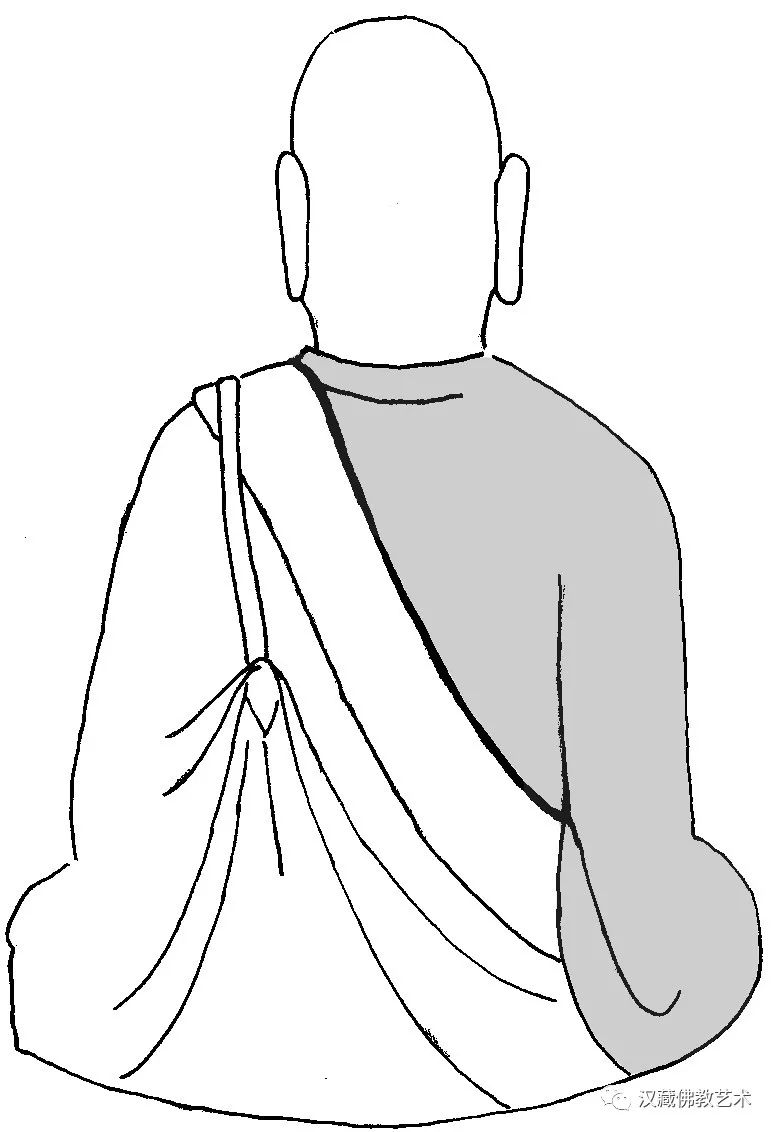

三、汉地佛像中的僧衣

佛衣与僧衣在印度并无差别,但汉地佛衣与僧衣则明显不同。特别自北魏开始,僧衣的本土化改革更为彻底,有领有袖裁剪的汉服逐渐取代部分三衣,最后,只有

外层的

僧伽梨

基本保留了印度传统的长方形和袒右肩、右衣角搭左肩的披覆形式。

僧衣由里向外发生了何种汉化改革呢?

“偏衫”取代“僧祇支”:

为防止三衣被污,披覆三衣前,在上身先要覆一袒右肩的助身衣,名

僧祇支,前述佛衣插图中

(见图5-9)

,可见造像胸前露出由左向右斜下的部分,即为此助身衣。在中国,袒露身体被认为不雅。大约到南北朝时,为适应汉地风土环境,僧衣中原本袒露右肩的僧祇支,被改造为裁剪缝合、有领有袖的“偏衫”。美国檀香山艺术学院所藏宋元符二年(1099年)漆罗汉坐像正、背面线描图

(图10)

,上身里层为交领衣,山西隰县小西天明代的舍利弗像

(图11)

,颈下白色交领、右手指间可见腕部小袖,这些即取代僧祇支的有领有袖“偏衫”的特征。

图10-1

宋元符二年(1099)干漆僧像正面

美国檀香山艺术学院藏

图10-2

宋元符二年(1099)干漆僧像背面

美国檀香山艺术学院藏

图11

山西

隰

县小西天舍利弗像

“

直裰

”取代“

欝

多罗僧

”:

僧衣本土化的另一产物,是将

欝