当所有的路都走不通时,剩下的一条绝路就是路。

有这样一个故事,一位父亲丢了一块机械表,翻箱倒柜,寻找半天未果。

五岁的儿子只用了五分钟就找到了。

父亲很惊讶:“你是从哪儿找到的?”

儿子回答:“我只是静静地坐在屋子里,用心听秒针的声音,顺着声音,我就找到了。”

李安,就是个可以静静坐下来,聆听秒针划过时空的人。

上天并没有给予什么偏爱

李安出生在一个既传统,又普通的中国家庭。

父亲的老家在江西德安,是一个读书人,曾经是国民政府的公职人员。由于特殊的政治环境,只身到了台湾,组建家庭,生下李安。

李安的父母在台湾都是教师,父亲做过校长。

李安和父亲、母亲、弟弟合照

幼年的李安和父亲

李安的成绩一直没有起色,父母都是教育战线的人,能够找来各科名师给李安补习。

高考前夕,李安一周除了正常课业,要另外上十几节补习课。

然而,这并没有改变什么。

第一次高考,李安落榜了。

复读一年。

第二次高考,李安的数学考了0.67分,和0分没有什么没差别。

自然,再一次名落孙山。

两次高考落榜的李安,非常沮丧而狂躁,把自己关在屋子里,拒绝和任何人接触。

父母甚至担心他会因此而做出自杀的蠢事,所以派弟弟李岗一天二十四小时盯着他。

我们今天说到李安,总是带着十分的羡慕与崇敬之情,以为上天曾对他有过什么偏爱。

其实,李安人生的开头和所有人一样,普普普通通,足以叫人忽略。

青年时期的李安

青年时的李安,非常时髦

一年以后,李安的父母来学校看望他。

父亲看到李安所住的宿舍,不仅空间狭小,而且环境很脏乱,

特别是看到下水管道上成群结队的老鼠上上下下,李安的父亲黯然伤神。

既有对儿子的疼惜,也有对儿子将未来寄托在这样的学校的无望与无奈。

作为同行,校长请李安一家吃饭。

在席上,校长对李安说:“小安,你休学把,住到我家来,我请最好的老师给你补习。明年重考。”

校长不知,在此前,李安可没少请名师辅导。

私下里父亲问李安:“你要不要重考?”

李安回复说:“我不复读。我觉得我是属于这一块的。”

父亲沉默良久,他告诉李安:“不复读也行。但是有个条件,必须要出国留学。”

答应李安不复读,是因为不想对儿子太多强迫。

提出要他出国留学,一方面是觉得在此处,前途无望;另一方面,也是对没有名正言顺考上大学的弥补,多少能找补回来一点面子。

此时,父亲对李安将来的设想是:出国留学,回家当老师。

耍酷的李安

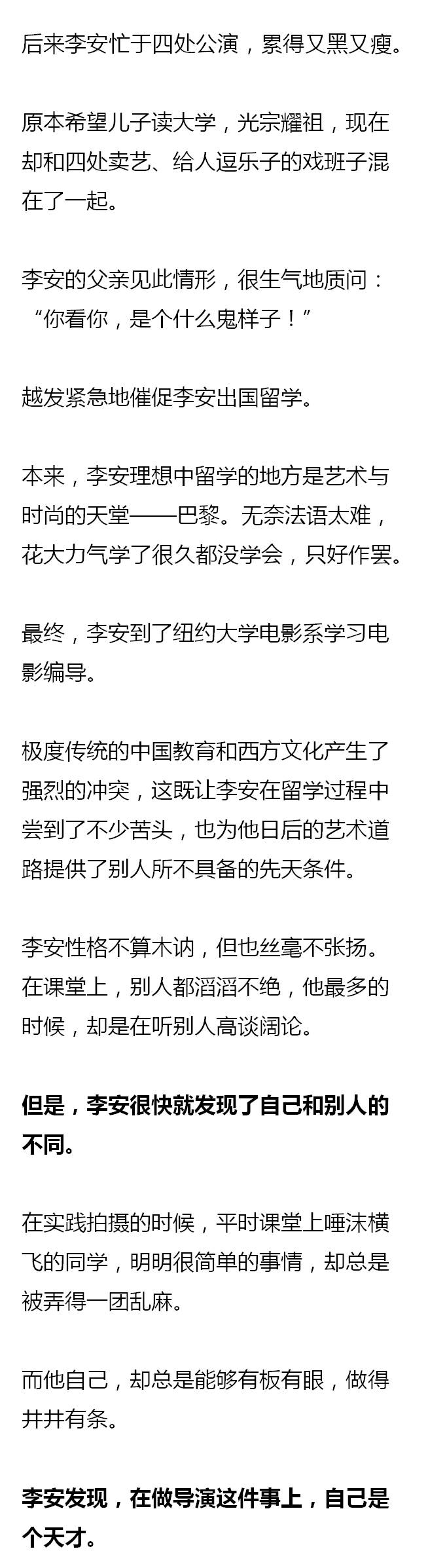

拍片现场的李安

柯南道尔笔下的福尔摩斯有一句名言:“当一切可能被证明都不可能时,最后的不可能就是可能。”

李安走上导演这条路,也是如此。

刚开始时,似乎是别无选择,是没有路的路。

然而,这条路究竟通向和何方,走过了,才知道。

但是回过头来看,其实李安的导演之路最终去向何方,又似乎是在当年他的父亲问他是否要再次复读时,就已经注定了的。

“我是属于这一块的。”

这一句简单的话,很多人终其一生,也无法说出。

然而,值得庆幸的是,李安很早就知道了。

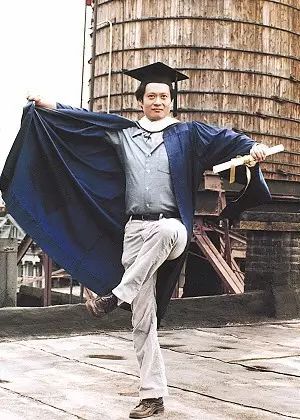

天生就属于电影的李安

短暂的风光后,是让人窒息的绝望

在大学期间,李安拍过一个短片《分界线》,拿过各种奖,受到业界高度关注。

大学毕业后,李安带着自己写的剧本和《分界线》,面试过无数家公司,每家公司都对《分界线》赞赏有加,让他充满希望。

然后建议他修改自己的剧本。

等修改几次以后,就如石沉大海,无疾而终。

刚毕业的李安,和所有人年轻人一样,意气风发

没戏可拍的李安在家浑浑噩噩,一待就是六年。

在这六年中,除了成为两个孩子的父亲,别的一事无成。

整个家庭的经济来源全部由太太承担。

李安则在买菜、煮饭、洗碗、扫地、带孩子的闲暇之余,看看片子,然后写写剧本。

李安曾经学过芭蕾,尝试过写作,学习过声乐,画过素描,结果都没有坚持下来。

事实上,除了拍电影,在其他别的方面,李安简直有些愚蠢。

为了生计,李安曾经去给剧务组看仓库,打杂,但是笨手笨脚,闹了很多笑话。

机灵的事情做不好,只好去做苦力,在剧组搬沙袋,抗东西。

即便如此,这份在剧务打杂的工作也还是很快就别人取代。

用妻子的话说就是:“不拍电影,李安就是个死人。”

李安欠着妻子的手走过奥斯卡红地毯

在第二个孩子出生的时候,岳父岳母到美国帮忙照料家务。