戳这里阅读本文精华版

【摘要】在多重惠农政策的支持下,挟裹着多级政府大量财政投入的乡村规划与项目提升了乡村治理的效能,深刻地改变了乡村治理的利益格局。轰轰烈烈的乡村建设热过后,乡村公共产品的供给问题浮出水面,可持续乡村治理成为一个难题。本文以南京市江宁区汤家家村作为典型案例进行分析,深入剖析村庄建设与运营过程中公共产品的供给和使用机制,并揭示在政府资金撤离后,村集体在保持村庄可持续运营方面面临的难题。文章认为,自上而下的项目投入和自下而上的乡村商品化,使得乡村中的持份者享用着高品质的乡村公共产品,并具有稳定的消费需求。但强势且短期的政府投入没有触及“乡村公共产品付费”这一核心制度设计,使得该模式的可持续发展成疑。未来可持续的乡村治理路径设计,应当发挥政府资金的触媒作用,更依赖本地社区内在的自我营建力量,从而建立起供需对接的乡村公共产品体系。

引言

自2005年“社会主义新农村建设”政策出台以来,乡村日益成为公共财政投资的重点区域,越来越多来自中央、地方、基层多层级政府的乡村规划与工程被投放到农村当中。这些政府项目挟裹了大量的公共财政资源,显著提升了乡村治理的效能,亦深刻改变了乡村治理的利益格局。

政府项目在一定程度上实现了乡村物质环境和社会经济层面的双重重构与复兴,但也不可避免地携带着国家工程所特有的注重短期效应、对本地社区过度干预的弊端。在实施过程中,政府项目遵循着注重示范效应、由点及面开展的逻辑,即实施初期多着力打造样板村庄,以期为更广泛的地区实践提供参照,故而快速见效是首要任务,对本地社区的赋能培育工作往往关注不够、缺乏耐心。出于财政公平投入考虑,政府在实验成功后往往急于向全域推广,依赖政府投资的样板村庄能否获得长期支持成为未知数。对于这些当时被“战略性选择以提供示范”的村庄而言,在轰轰烈烈的美丽乡村建设热过后,乡村公共产品的长期稳定供给问题浮出水面,如何实现村庄稳健治理和可持续发展,则成为新的挑战。

本文以南京市江宁区的汤家家村作为典型案例进行分析,深入剖析其建设与运营过程中乡村公共产品的供给和使用机制,揭示在政府资金撤离后村集体在实现可持续乡村治理方面面临的难题。文章的最后,从建设到管理的视角,对政府项目驱动下乡村可持续治理的路径设计进行了探讨,并提出了相应的政策建议。

1 乡村中的公共产品及其治理问题

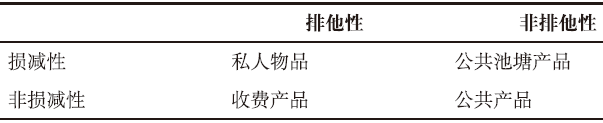

在萨缪尔森、马斯格雷夫等人的努力下,经济学家先后从“非竞争性”(non-rivalrous)和“非排他性”(non-excludable)两方面来定义公共产品。所谓“非竞争性”,是指一个人消费该物品时并不会减少其他人对这种物品的使用效益;而“非排他性”,是指物品的享用并不对特定人群设定门槛。由于公共产品的这两个特性,“经济人”倾向于利用产品的外部正效应而不为其支付相应的酬劳,导致市场失灵,我们通常把这类现象称为“搭便车”(free ride problem)。哈丁(Hardin)把这样的公共产品使用过程中落入低效甚至无效资源配置的状态称为“公地的悲剧”(tragedy of the commons)。在哈丁看来,公共产品的概念在外延上是除了私人物品之外的所有公共物品。奥斯特罗姆(Ostrom)夫妇进一步发展了这一理论概念,根据物品两方面的特性构造了二乘二的矩阵(表1),将宽泛的公共产品细分为狭义公共产品(public goods)、收费产品(toll goods)以及公共池塘资源(common-pool resources,或称共有财产)。公共池塘资源具有竞争性(或称损减性〔subtractability of use〕)但是非排他性的特点,例如无主的橡胶林、野塘里面的鱼,享用该类产品没有明显的门禁,但是由于缺乏持续的供给予以保证,对该类物品的消费具有明显的竞用特点,奥斯特罗姆后来的案例研究也主要集中在该类物品上。

表1 广义公共产品的定义矩阵

中国乡村中的公共产品具备公共池塘资源的一些典型特征,特别是在一些村庄宗亲力量薄弱、农村财力在税费改革后明显不足的地区,表现得更为明显。作为一个长期困扰理论与实践界的难题,农村公有共有之争起始于集体产权之谜。关于农村土地产权的讨论中,海外中国研究者一直纠结于从一个清晰产权的角度理解这一特殊制度安排的情节,集体土地被认为是一种有意识的制度模糊——所有权所指向的集体究竟是国家,还是村庄共同体?如果是村庄共同体,是行政村还是生产队?在各地都存在着差异。国内学者进一步认为,集体土地所有权是一种特殊的社区共有产权,其特殊性在于它不能作量化分割;其次集体土地所有权是一种受限制的产权,在权能上,集体事实上不能完全决定其土地的使用、收益和处分,其部分权能已被国家控制和掌握。对农村集体所有制权责主体的探讨,映射出了我国乡村公共产品供应主体的复杂性。

公共产品有效供给不足,是造成我国乡村低水平治理的瓶颈。长期以来农村公共产品供给主要由政府包办,遵循着单中心的治理模式,这种高度集中的资金安排不仅让基层政府自身运转面临困境,还削弱了集体治理的能力。周雪光通过对一个北方村庄“村村通”工程的观察,认为不切实际的政府工程耗尽了村集体资产,侵蚀原有的公共信任和社会关系,削弱了集体权威和乡村本地组织治理的基础。有学者认为,奥斯特罗姆所倡导的多中心体制是解决农村公共产品供给困境的合理选择。在这方面,蔡晓莉强调了镶嵌于乡村地方社会制度之中的“非正式责任”(informal accountability)的作用,认为地方性制度提供了有效的规范和预期,提供了针对搭便车问题的惩罚机制,以及在公共产品供给中集体行为的基础。在这个意义上,公共领域中正式和非正式制度是互相补充、互相促进的。近年来,一些倾向于市场或者村民自发组织进行公共产品供给的理论和方法,也在全国各地得到不同方式的探索。

2 政府无偿供给公共产品:汤家家的形成

2.1 政府强势投入启动乡村建设

汤家家是位于南京市江宁区汤山街道的一个自然村,地处南京东郊。宁镇山脉山前的丘陵地带拥有长三角非常稀缺的温泉资源,近代以来成为著名的温泉疗养胜地。汤家家是近年来在乡村旅游带动下兴起的“草根温泉”民宿村,全村一共108户,412人,原先俗称汤岗二小区,是其所在的汤岗社区1990年代末期因修路规划新建的一片居民安置点

【社区工作人员,2015年7月24日】

,因此村中多杂姓,缺乏原生态的乡村风光,更没有传统的宗族力量,是典型意义上的“原子型”村庄。作为一个城镇边缘的移居村庄,村民多没有耕地,早先村民就业以外出打工为主,晚上回到村庄居住。

汤家家村邻近沪宁高速汤山匝道,上海、苏南和南京主城方向的游客都能方便地到达,交通便捷(图1,图2)。2012年其之所以被江宁区政府选中作为新一批美丽乡村示范村庄,也是出于这样优越的区位条件——便捷的交通可达性和周边丰富的温泉资源。在村庄产业定位中,规划师策划借力汤山温泉旅游的核心优势与市场影响力,延伸“乡村+温泉”的旅游产品,挖掘新的市场空间。“汤家家”意为家家户户都有温泉汤入户,可供疗养休闲,结合农家乐发展特色主题的乡村旅游

【南京大学城市规划设计研究院有限公司规划师,2015年7月22日】

。

图1 汤家家交通区位图

图2 汤家家规划平面图

从2012年底项目选点至2013年5月开门营业,作为草根温泉村的“汤家家”的形成展现了地方政府推动乡村发展的速度和决心。在项目实施先期,政府强势投资,2013年一年共计有1800万的投资落在这一小小的自然村中。在这其中,省层面乡村环境整治资金400万,南京市层面的美丽乡村资金500万,江宁区级财政中涉农、城建、旅游专项共计资金900万

【社区工作人员,2015年7月24日】

。这些资金的拨付投入,体现了府际间项目嵌套打包和自上而下跟进的特性。具体建设内容上,重在村庄物质环境的改造,以使其更加符合旅游村庄的形象,包括电线入地、水管入户、池塘疏浚,还有公共足浴、道路绿地、茶室等公共空间的建设。为了强化部门间的沟通,加快建设进度,汤山街道还由旅游部门牵头成立了专门的指挥部,作为政府方协调初期的投资。这一做法可以看作长三角地区比较成熟的新城新区开发指挥部模式在乡村中的翻版。此外,村庄开业后为了进一步提升知晓度,街道的旅游宣传平台也免费推广汤家家品牌,包括微信推送、高速路旁的广告架设等。

2.2 社区和市场创业精神的激发

汤家家作为示范村庄,政府对其不计成本投入的故事并没有什么新奇,但该案例的特点恰恰就在于政府项目投入后,民间资本的跟进以及本地社区在一些家园共识上发生的变化,这也是汤家家这一村庄相比于很多单纯依靠政府输血的“盆景式”村庄的特别之处。正是由于该村庄的先发探索特征,我们得以窥见由政府无偿供给乡村公共产品的模式所带来的治理困境。

在起初的规划方案中,除了比较明确的草根温泉定位,规划师对于具体的村庄业态没有也无法作出明确的规定,这需要看消费市场的反应。为了启动这个原先以农户传统居住功能为主的村庄向商品化消费经济转型,政府动员了12户当地农民对自家宅院进行改造,初期的业态着眼于简单的“农家菜+泡温泉”。为了更好地激发当地社区的创业热情,政府许诺给予这些农户免费接入镇里面的温泉水管道和每户5000元的装修补助,用于庭院的整理、门头的改造

【商户访谈,2015年7月26日】

。起初的商户多集中在村庄东侧的主干道一线(图3),“市口好生意才能好”是当时村民的普遍想法。然而2014年后一些外地商户的陆续到来,引入了“温泉+民宿”的业态和更加流行的经营理念,彻底改变了汤家家的消费体验。这些外来的商户多来自周边南京等大城市,在城市中有广告、旅行社等主业,在生活品质和设计装修方面多有自己独特的见解。温泉民宿的主题定位从日式到云南民族风情都有涵盖,甚至一家民宿中不同客房的风格都有所区分,给消费者带来多样化的选择。温泉民宿也有一些共同点,即注重小资个性化的体验,以及舒适温馨的家庭欢聚氛围营造,体现拥抱自然的乡土情怀。例如一家叫“离线”的民宿,取自互联网时代下线(offline)拥抱生活的灵感

【商户访谈,2015年8月3日】

,装潢设计中无处不体现了一种对烦扰都市的逃逸,以及对田园风光和家庭场景的留恋。

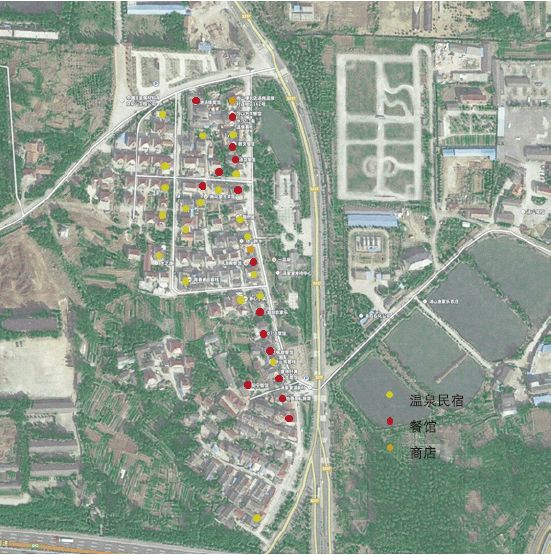

图3 汤家家商户分布图

在空间布局上,后来进入的民宿商户也不是简单地追求沿路沿河等传统的好区段,他们更多地向村庄纵深选址,选择租住2~3户人家的住宅,将围墙打通,形成裙楼型的公共平台,营造比较宽敞温馨的公共空间。第一次来的客户到达汤家家附近难以准确找到住家位置,老板多到村口引导客户停车入住,注重民宿特有的“居家”(home-stay)的入住体验。经过四年的运营,整个村庄现在已经有35个商户的规模(图3),好的民宿甚至达到每晚800~1000元的价格,现有经营也没有明显的冬夏旺淡季之分,生意常年稳定

【社区书记,2015年12月2日】

。城市人给汤家家带来的诸如“众筹、小资、体验、情怀”等新理念(图4,图5),有力地推动了乡村的商品化与绅士化。

图4 由民宅改造而来的中式民宿庭院

图5 民宿客房中温馨家庭氛围的营造

2.3 家园感和社区共识的达成

建成环境的改善作为触媒,显著激发了本村和外来人口的创业热情,村庄经营业态从起初简单的农家餐饮扩展到外地创业者主导的草根温泉。更为难能可贵的是,政府的持续投入和来自外界的称赞,让本村居民对于乡村的认同感和家园建设的参与感逐步增强。

公共空间的改造有力地带动了汤家家的社区活化,村中主干道东侧的广场和景观小品建设尤为明显。该区域原是2005年新农村建设中翻新的一块硬质地面,由于缺乏基本的活动设施,长期以来是村中的一块消极空间

【南京大学城市规划设计研究院有限公司规划师,2015年7月22日】

。设计团队全面改造了这一公共空间,将原先淤塞的河塘进行了疏浚串联,植入了桥梁树木等景观小品,硬质地面进行了铺装的改换,移植了大树并与东侧道路打通做了人行入口,形成外界视线进入村庄的一个聚焦点。

为了彰显温泉村的特色,规划师在广场的两侧分别设置了公共温泉池,每天早上和晚上两个时间段准时放水,免费开放,受到当地村民和外来市民的欢迎(图6)。到了晚上,大家边泡脚边活动,彼此交换着很多村内村外的信息,这里就是一个社群之间的聚会场地。一位受访村民的讲述很具有代表性:“我们现在很为汤家家自豪。晚上我们在这边泡脚,一些跳广场舞的也过来,我们跟着后面打拍子!还有些南京的老太早上也来这边泡,我们经常聊聊。她们先在汤山菜场买个菜,过来泡泡脚玩玩,再免费公交回去正好给孙子做中饭!”

【汤家家村民,2015年7月24日】

村民晚上在公共空间活动的间隙,社区工作人员也会不失时机地深入到人群中为政府项目作一些动员工作:“我们的工作怎么样啊?如果觉得不错,要支持我们的工作啊!”

【社区工作人员,2015年7月25日】

正是如此,在调研中社区书记不无自豪地说:“我们江宁的乡村旅游,最出名的就是五朵金花。但是我一直觉得那不可持续,政府行政的力量太强。现在的农民房屋租金一幢在5万元左右。外来的民间资本唱主角,走了一条完全不依靠政府的市场化道路”

【社区书记,2015年12月2日】

。

图6 公共温泉池中泡脚的老人

然而故事不会这么简单,当政府大规模投入的一次性建设项目完成后,对于这样一个已经完全商品化村庄的可持续管理而言,新的治理问题浮出水面。

3 乡村公共产品可持续供给的难题

3.1 政府主导的商品化乡村悖论

在城市中,公共产品由政府提供,其背后蕴含着政府和纳税人的定价机制。然而汤家家在经历上述短暂的乡村商品化阶段时,村民并没有为大规模的基础设施建设买单。政府主导的乡村建设投入完成之后,长期的管理、运营、维护问题就暴露了出来。谁会为乡村公共产品的长期供给买单?是政府,是村民,还是界定并不清晰的“集体”?

汤家家开张营业后,汤山街道便逐渐从运营中退出,精力财力转向其他的新试点村庄。2014年4月,汤山街道一次性将建成的不动资产和村庄运营管理责任移交给汤家家所在的汤岗社区集体

【汤岗社区是伴随着江宁“改村设居”政策调整为社区的,但仍然保留着村集体的基本做法】

管理,这在某种程度上类似于当前大型工程项目投融资中的“建设—移交”(BT: build-transfer)模式。不同的是,这一特许经营合约中的建设方不是通常意义上的企业,而是汤山街道政府。对于汤家家村集体而言,移交来的茶舍、凉亭等固定资产无疑是政府送给村集体的一笔大单,给汤家家村集体无形当中注入了近百万元的固定资产。然而,问题远没有这么简单。

已经实现景区化运营的汤家家,处处需要经费的投入:村庄里面的标识系统,建设期间花了很大气力做成,用了很多乡土的材料,非常好看但也易损;路边花圃需要经常维护;安全和停车问题需要至少两个保安正常管理;公共区域非常受群众欢迎的温泉水成本是25元/吨,也是一笔不小的开支

【社区书记,2015年12月2日】

。粗略计算,包括安保、保洁、花木、路灯、公共招牌等在内,汤家家一年需要100万元左右的维护成本(图7)。这对于以社会服务为主、没有任何稳定收入的汤家家村集体而言,是一笔巨大的财政负担。对于政府而言,出于统筹城乡发展的考虑,使用来自城市的“转移支付”对乡村进行了不计成本的投资,主动干预式地介入到原本封闭的乡村治理当中,但其乡村建设项目完成后的“全身而退”,让在政府主导型乡村建设中非常倚重政府的乡村治理运转措手不及。村集体代为购买了物业管理服务,却没有从实际的使用者——商户、村民甚至是游客手中收取任何费用,村庄公共产品提供的可持续性就成为一个非常现实的问题。

图7 村庄公共空间的维护需要成本

3.2 私人管理的引入

汤家家村集体也在通过各种渠道积极地解决乡村管理的常态机制问题。响应国家在公共事业投入中倡导的公私合伙制(public-private partnership)模式,截至笔者结束调研,汤家家正计划引进一家台资背景的园林景观公司,作为总包方代为实施“景区管理”。按照目前的设想,公司将全权负责汤家家的运营维护,并保证物业质量不低于之前的水平。公司租赁现有的村集体用房和相关设施,具有使用权,并以50万/年的承包费用上缴村集体。台湾公司将优先收储一批闲置民宅,建立自营民宿品牌,并与现有民宿、餐饮签订协议价格,新旧结合形成一个统一品牌的联盟。对外合作方面,公司将与旅游公司合作,丰富旅游线路,推广“汤家家”温泉村品牌

【社区工作人员,2015年7月25日】

。社区支书认为,这样的合作模式将有利于“发挥市场的主体作用”,让村集体甩掉沉重的财政包袱,促进集体资产的保值增值,也让村集体和政府更加关注规划、工程监理、民事协调等行政管理事务

【社区书记,2015年12月2日】