今天看到的新闻

☟

一种“

这个世界不会好了

”的即视感

关于最后那条“

第六次生物大灭绝

”的新闻

给大家推荐下面这本好书

《纽约客》记者

伊丽莎白·科尔伯特

(Elizabeth Kolbert)亲历全球生态现场,用十三个故事,穿插结合三百年科学认知与最新锐生态观点,为读者画出了今天世界的轮廓:

我们的确生活在一个非同凡响的时代,因为第六次物种大灭绝已经开始

。

2015年,

伊丽莎白·科尔伯特

凭借这本

《大灭绝时代》

获得了当年度的

普利策奖新闻奖“非虚构”写作奖。

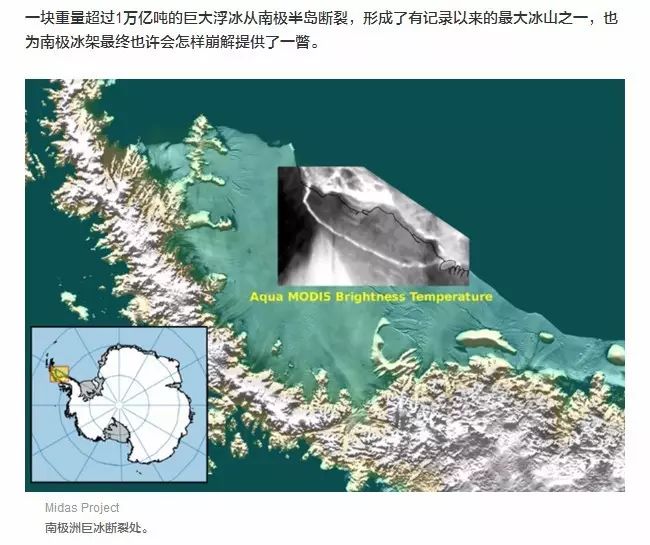

然后说说

冰山脱离南极大陆

的新闻。纽时中文网报道说:

一万亿吨是多大?

(突然想到了下面这句星爷的台词)

严谨的媒体,当然要用

严谨的说法来写报道:

包括《纽约时报》在内的几

家美国新闻机构将这座面积达 2240 平方英里(

约合 5801 平方公里

)的冰山,与面积 1954 平方英里(约合 5060 平方公里)的特拉华州作比。

《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)也拿它与特拉华州作比,但同时也提出了另一个参照对象:

印度尼西亚的巴厘岛

。

《伦敦旗帜晚报》(The London Evening Standard)表示,这座冰山有四个伦敦那么大,也可以说“

大约相当于 15 个怀特岛、两个卢森堡,或四分之一个威尔士

”。

CNN 先是说它有“

卡塔尔的一半那么大

”,之后又补充道,它的面积是

“伦敦的四倍,或者说比七个纽约还要大

”。

美联社(The Associated Press)采用了和研究人员一样的描述:

容积大约相当于伊利湖的两倍

。

Mashable 网站表示,它可以

填满 4.62 亿个奥运会标准游泳池

。

(以上摘自纽时中文网的相关报道)

总而言之,一个字

加州大学尔湾分校的气候科学家

埃里克·里格诺特

(Eric Rignot)说:“随着气候变暖进一步向南发展,受其影响的冰架将越来越大,挡在这些冰架后面的冰川也越来越大,因此,这些冰架的崩解将对海平面的上升有更大的影响。”

众所周知,“温室效应”,是让全球变暖,引发两极冰山融化的重要原因:“

地球在有大气和没有大气的情况下相差了华氏 60 度(约摄氏 15 度),主要是因为温室气体的作用。

”

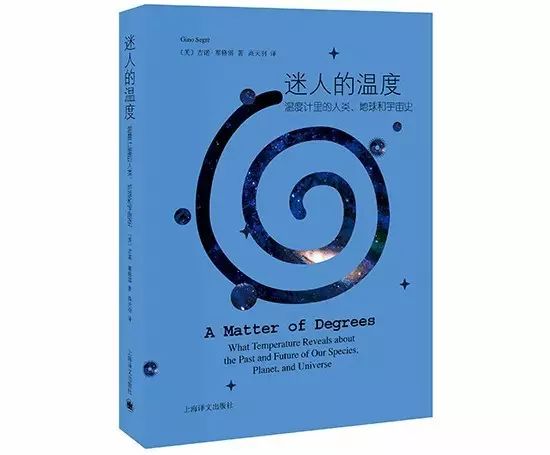

在上海译文近期出版的《

迷人的温度:温度计里的人类、地球和宇宙史

》一书中,作者

吉诺·塞格雷

(Gino Segrè)告诉我们:

未来,并不乐观;温度,不只是数字

。

温室效应的

历史,和它背后的政治博弈

摘自

|

《迷人的温度》

第三章之

《读懂地球》

(有删节)

- 声明:如需

转

载先请私

信联系

-

“有人说世界将毁于火

有人说冰

我对欲望体味良多

故同情爱火之人

但若要毁灭两次

则我对恨也懂得够深

要论毁灭的力量

冰同样强大

且足以胜任。”

文

|

罗伯特·弗罗斯特《火与冰》

温室效应:历史

1750 年之前,人类对于空气所知甚少。此后不久,由于对测量的重视以及分析化学的发展,都使得科学家重新对空气提出了疑问。1871 年,

亨利·卡文迪许

断定空气中含有 79% 的氮气和 21% 的氧气,这和今天的数值已经相当接近了。

最早提出温室效应的是法国大数学家

让·巴普蒂斯·约瑟夫·傅立叶

的一篇论文。傅立叶用了好几年时间研究热传导,并在 1822 年将他的研究写成了《热的解析理论》,这本书在后来的一百多年里始终是一部经典。书出版后没过几年,

傅立叶就将眼光转向了大气层对于地球发出热量的封锁作用。他比较了空气在玻璃容器中的保温效果,也由此第一个使用了“温室”的比喻。

傅立叶的这个比喻很有用处。然而他没有深究是“普通空气”中的哪一种气体在封锁热量。将热传导和热辐射的物理学与气体化学合并研究的第一人是

约翰·丁达尔

(John Tyndall)。1850 年代晚期,丁达尔发现氮气和氧气对于阳光的辐射及地球的反射都大体通透,而水蒸气、二氧化碳和甲烷却能吸收地球反射的红外光。丁达尔猜想二氧化碳、水蒸气和甲烷浓度的变化是形成冰期的原因。他指出,是这几种气体造成了“地质学研究揭示的一切气候变化”。

从卡文迪许、傅立叶到丁达尔,人类对温室效应的理解逐渐清晰起来。

下一步重大进展发生在 1890 年代,主人公是瑞典的物理化学家斯凡特·阿伦尼乌斯(Svante Arrhenius)。

丁达尔提出了二氧化碳、水蒸气和甲烷可能引起全球变暖,阿伦尼乌斯则要确定它们会使全球变暖多少

。

他算出大气中二氧化碳的浓度翻倍,全球的平均气温就会升高 10 华氏度(约摄氏 5.5 度)

。这个大约一百年前的结论对温室气体排放造成的全球变暖作了第一次认真的估计。但在当时,这并没有引起多少警惕,尤其是在阿伦尼乌斯的家乡瑞典。人们反而觉得变暖是一件好事,因为它能促进庄稼生长、改善人民生活。

这个观念一直维持到了 1950 年代。当时的科学家大多觉得阿伦尼乌斯对全球变暖是大大高估了,他不知道二氧化碳会被海洋的表层水吸收,并迅速与各个深度的海水混合。然而,有一个人却提出了相反的意见。他就是

罗杰·雷维尔

(Roger Revelle),当时在美国加州的斯克里普斯海洋研究所担任所长。他在研究中发现,海水的这种混合作用才是被大大高估的。

根据雷维尔的观测,进入大气的二氧化碳有 80% 可能长期在大气中停留。他将这些二氧化碳称作是“人类第一次大规模、全球性的地球物理学实验”,并对世人敲响了警钟。

到了 1950 年代末,

查尔斯·基林

(Charles Keeling)开始持续检测大气中的二氧化碳浓度。基林加入了一个关心全球变暖的科学家小组。1959 年 7 月,小组的另一名成员

吉尔伯特·普拉斯

(Gilbert Plass)在《科学美国人》杂志上发表了一篇文章,预测全球气温将在 20 世纪末上升 3 度。杂志给文章取了一个标题:《人类每年向大气中排放数十亿吨二氧化碳,扰乱自然平衡》。

到今天,全球变暖已经升格为世界危机。联合国为此成立了一个政府间气候变化委员会,专门核查全球变暖的科学证据,评估它的威胁,每隔五年,它都要向全球公众汇报评估的结果。

图:上海译文出版

《地球小孩的天气书》

人人都同意全世界的二氧化碳含量正在升高,问题它会升到多高?这取决于世界人口会以多快的速度增长,还有更重要的,这些人口会以怎样的方式生活。

我们不知道十年后的大气中会有多少二氧化碳,更不用说一百年后了,但是根据过去的经验,未来并不乐观。

有些模型显示,

2100 年的最坏情况是全球温度上升 14 度(约摄氏 7.8 度)

,比政府间气候变化委员会的最坏估计还要高出 3 度。没有人敢说这不是人类的一个严重问题。

关于全球变暖的这一重大环保问题,美国前副总统戈尔的这本

《不愿面对的真相》

,大家应该再去读一下。点击上图可看相关文章。

我们该怎么办?包括煤和石油在内,我们燃烧的一切化石燃料都自然会产生二氧化碳这种副产品。在今后几十年里,大气中的二氧化碳浓度仍将继续升高,全球变暖也将不可避免地加剧。限制化石燃料的使用显然是困难的,还会引起严重的政治问题。所以要再问一声:

我们该怎么办?

对这个问题,美国航空航天局太空研究中心的主任

詹姆斯·汉森

(James Hansen)指出,要在当下严格控制二氧化碳排放是极其困难的。我们当然要努力减排,但是我们已经在二氧化碳上投入了太多心血,

对其他温室气体的关注却很不够

。汉森宣称,那些气体大多比二氧化碳容易控制,减少它们的产量也不会对我们的生活品质造成显著影响。它们单独考察全都不甚要紧,但是它们的共同影响却十分可观。

甲烷就是一个很好的例子。它目前在大气中的含量约为 1700 ppm,并且是通过各种令人不快的途径产生的:泄漏的管线、排水不畅的稻田,还有打嗝放屁的牲畜。我们可以给新西兰的绵羊喂消气药、改善中国稻田的排水效率,并保证阿拉斯加的输气管道能够定期维修。这并不能解决问题的全部,但有一点改善也是好的。

同样重要的还有一氧化二氮,以及气雾罐或冰箱产生的氟利昂。其他的一些稀有气体,比如六氟化硫或者最近才发现的三氟甲基五氟化硫,它们在大气中的含量只有万亿分之几,这个数字看似微不足道,但是

一份六氟化硫对于温室效应的作用,却相当于 24000 份二氧化碳

。这些都是稀有或者极端稀有的气体,但是它们暖化地球的威力却都十分巨大。

汉森接着强调了全球变暖的其他原因。

比如煤烟,它是形成雾霾的一个重要原因

,它不是气体,而是一种粉尘。1952 年 12 月 5 日至 9 日发生的伦敦烟雾事件造成了 4000 人死亡,在那之后,英国就开始立法监管煤烟的排放,但是到今天,

煤烟依然是发展中国家的一个重大污染源

。

图:上海译文出版

《地球小孩的天气书》

还有臭氧,包含三个氧原子的它是平流层的重要成分,它飘浮在地球上方约 6 英里至 30 英里的高度(约 10 公里至 48 公里),吸收来自太阳的有害紫外辐射。然而,接近地面的臭氧却是一个世界性的问题,它也是全球变暖的一个原因。

汉森认为:“我们不应该重视这个忽略那个,而是应该两个问题一齐解决。凡是减排我们都欢迎,不管哪种气体。”

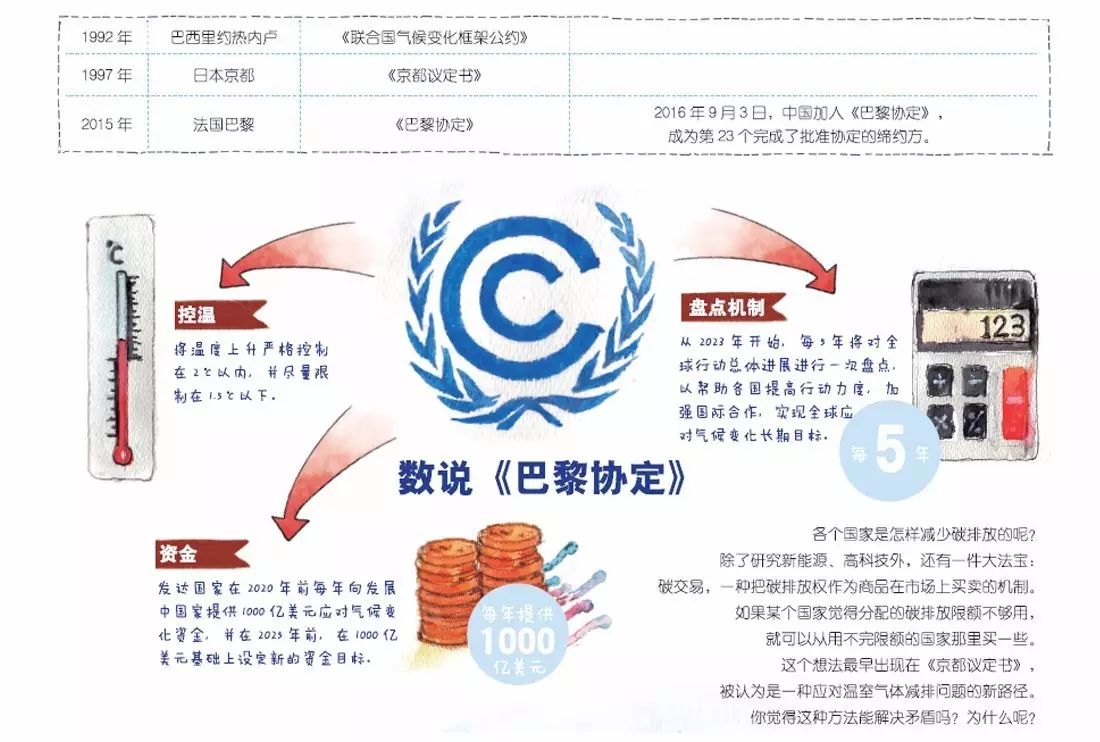

温室效应:政治博弈

1992 年在里约热内卢举行的地球峰会强调了二氧化碳对于温室效应的重要作用。在会上,富裕的工业化国家主动确立目标,决定在 2000 年之前将各自的温室气体排放量限制在 1990 年的水平。1997 年的京都会议重申了这条原则,并提出了 2008 年至 2012 年间继续减排的目标。这些限令的最终目标是将大气中二氧化碳维持在一个稳定的浓度,这个浓度大约是工业革命开始之前的两倍。

图:上海译文出版

《地球小孩的天气书》

《京都议定书》并没有得到任何一个工业大国的批准。它规定到 2012 年,全世界的碳排放量必须比 1990 年低 5%。2000 年 11 月,京都会议的后续会议在荷兰海牙召开。眼看碳排放量的协议就要达成,会议却在一个问题上陷入了僵局,那就是森林是否应该算作碳汇,以抵消一国的碳排放量。美国认为,它的森林应该算作每年吸收了 3 亿吨碳。在最后一刻,这个数字在降到了每年 7500 万吨,但是欧洲绿党的部长们唯一能够接受的数字是 0。

谈判就此破裂,各方各怀着怨念离开。

在伦敦帝国理工学院研究气候变化和能源政策的教授迈克尔·格拉布博士(Dr. Michael Grubb)对媒体说道:“

这样一个计划的死亡,原因是一方想要太多,一方又什么都不要,是双方合力杀死了它。

”

美国的能源消耗水平举世无双,这一点令许多欧洲人愤怒。他们眼看着美国人驾驶越来越大的汽车,美国政府却有意压低汽油价格。他们也反感小布什总统在 2011 年 3 月的那则声明,

他说美国不再支持《京都议定书》,因为它对碳排放的约束可能伤害美国经济

。有些欧洲政府在不经意间达到了《京都议定书》的要求。比如东西德合并后,原东德污染严重的工厂纷纷关门,由此减少了温室气体的排放。而在英国,撒切尔政府瓦解工会的策略迫使许多煤矿关门,英国就此改烧天然气,这就是所谓“向天然气冲刺”计划(dash for gas),它同样减少了温室气体的排放。

因为抗拒《京都议定书》,美国变得越来越孤立。2001 年,美国政府建议在认定全球变暖的原因之前再做研究,这实质是在对政府间气候变化委员会发难,美国国家科学院内一个由白宫任命的委员会驳斥了这个建议。这个委员会在 2001 年 6 月发布了一份报告,它一方面同意继续研究的合理性乃至必要性,另一方面也指出政府间气候变化委员会的温室效应推高温度的说法是正确的。

2001 年 7 月,当各国通过了一项支持《京都议定书》的协议之后,《纽约时报》刊出了这样的头条:《178国达成气候协议,唯有美国袖手旁观》。

除了发达国家的相互斗争之外,它们与发展中国家的分歧也日益严重,这是一场既得利益者与未得利益者之间的战斗。美国参议院全数同意西弗吉尼亚州的共和党参议员罗伯特·伯德(Robert Byrd)在 1997 年提出的一项决议,即

在贫穷国家按照和富裕国家相同的时间表限制排放之前,美国不会签署任何协议。在实力较弱的国家看来,这样的决议不啻是一种新的殖民主义,是经济强国阻碍弱国发展工业和技术的借口,是富裕国家维持当下经济格局的手段

。由 77 个发展中国家组成的 77 国集团(包括印度、非洲各国、大多数拉丁美洲国家,以及中东和东南亚的大部分地区)反对按照和工业化国家相同的进度减排温室气体。它们认为是富裕国家制造了这个问题,所以应该由富裕国家率先解决。然而,

就连 77 国集团内部也是矛盾重重

:产油大国委内瑞拉、科威特和沙特阿拉伯希望石油消费继续走高,而对海平面上升十分敏感的孟加拉国却害怕石油消费造成的全球变暖会掀起巨大的洪水,淹没它低矮的海岸。僵局之内还有僵局,使得协议无法达成。

2000 年 9 月,一篇题为《平等与温室气体责任》的文章刊登在了《科学》杂志上。这个标题立刻就吸引了我的目光,而且不必讳言,吸引我目光的还有文章的八位作者之一、我的老朋友约翰·哈特(John Harte)。哈特和我是物理系的同学,在做博士后研究时又相遇了,但当时他的兴趣已经不在物理,因为他认识到对环境问题的科学研究将会变得越来越重要。他和另外几位作者在文中发表了一个重要主张:

地球人对于地球的公共资源享有同等的权利。大气和海洋不属于某一个国家,我们应该平等地享用它们的财富,也要平等地承担保护它们的职责。

一位美国官员在听见这个主张后说:“我看这是在宣扬全球共产主义,我还以为我们已经打赢冷战了呢。”确实有人对这个权利平等的哲学抱有疑问,但是联合国海洋法公约也确立了一切深海资源共享的原则,由此推论,各个国家在保持海洋健康方面也负有共同的责任。