↑↑

点上面蓝色小字 | 关注

↑↑

我们是中科院主管、科学出版社主办,与日本知名科普杂志Newton版权合作的一本综合性科普月刊。

就像物种的起源一样,很多学科的起源可以回溯到共同“祖先”。比如哲学和科学的起源,就可以回溯到公元前6世纪古希腊“米利都学派”的同一位先贤——泰勒斯(Thales),他既有“第一位哲学家”之美誉,又被称为“科学之父”。

当然,这些头衔并非无可争议。柏拉图笔下的苏格拉底曾说过:“好奇是哲学家的感受,哲学始于好奇。”依这种理解,“第一位哲学家”几乎不可能确定。即便诉诸文字,也难以确定“第一位哲学家”是原创者还是记录者。更何况泰勒斯连文字也不曾留下,只被后人提及过——只是提及,连引用都不是。

倒是“科学之父”,在那个时代,几乎是“第一位哲学家”的推论,只要那“好奇”关乎科学,而这对泰勒斯,或确切说是传说中的泰勒斯,是不成问题的,因为他做过一些哪怕在今天也会被视为科学领域内的事情。

比如,公元3世纪的希腊传记作家拉尔修(Laërtius)和公元5世纪的希腊哲学家普罗克洛斯(Proclus)等都记述过泰勒斯在几何方面的成就,其中包括用几何方法测定金字塔高度及海上船只的距离,如今称为“泰勒斯定理”的“直径所对的圆周角是直角”,以及若干其他几何定理。又比如公元前5世纪的古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)记述过泰勒斯对一次日食的预言——可信度不高,但若属实,一般认为是公元前585年5月28日的日食。另外,泰勒斯也是被后世样板化的“心不在焉科学家”的鼻祖。据柏拉图记述,某天夜里,泰勒斯一边走路一边仰望星空,结果掉进了灌溉渠,被一位女仆拉起。据说后者还说了一句与身份严重不符的话:“你连自己脚下都看不见,怎么可能搞清天上的事情?”(这到底是女仆还是女哲学家?)

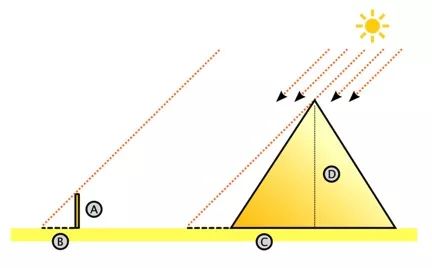

传说中泰勒斯测量金字塔高度的方法。在金字塔边竖起木棍,其长度为A,影子长度为B。金字塔底部长度的一半加上金字塔影子的长度为C,就可以求得金字塔的高度D=AC/B。

但泰勒斯最出名的,却是一个在今人眼里不无荒诞的学说:万物皆水。

当然,如前所述,泰勒斯并未留下文字,因此我们所知只是后人的提及。比如亚里士多德在《形而上学》一书中曾这样提及泰勒斯的学说:

最早的哲学家大都认为万物的唯一原理是物质本性的原理……这类哲学的创始人泰勒斯称该原理是水……

从这一提及来看,泰勒斯的意思是说万物的唯一原理是水。拉尔修则表示在泰勒斯的学说里,水是“普遍的原始质料”,既是“万物的唯一原理”,又是“普遍的原始质料”。看来,泰勒斯确实认为万物皆水。

泰勒斯为什么会提出这样的学说呢?亚里士多德认为,那是由于他注意到了湿润滋养着万物,而水是湿润之源。后世的研究者也“脑补”了一些缘由:比如,泰勒斯进行过海上旅行,对水的力量有切身体会;他所在的地中海沿岸地区的季节性干旱凸显了水对万物的重要性;他很关注天气现象,从而有可能由云从水面升起又变成雨水落下那样的水的变化联想到万物变化;再比如,他可能注意到了蒸发的水有如空气,凝固的水如同固体,河口的三角洲仿佛是水变为泥土,等等。另一些研究者则认为,泰勒斯有可能受了古巴比伦、古埃及等地神话的启发。

不过,即便水作为与生命关系密切并且唯一能在自然条件下呈现气、液、固3种形态的物质,哪怕前述缘由全都成立,推衍为“万物皆水”也是牵强的。

对于这种牵强,英国哲学家罗素在其《西方哲学史》一书中进行过诠释,“万物皆水这一说法可视为科学假设,而且绝不愚蠢”,因为“万物皆由氢组成,那是水的2/3”。看来,罗素是将水的分子式

H

2

O

解读为氢是水的2/3,进而解读了万物皆水。后来,在《西方的智慧》一书中,罗素将这种分子原子层面的解读推到了核物理层面,表示所有元素都可以用氢合成。不得不说,这位在很多方面令笔者欣赏的哲学家的这番诠释是相当拙劣的。

相比之下,美国物理学家温伯格的解读倒是令人耳目一新。他在《解释世界:现代科学的发现》一书中表示,看待古希腊先贤时,最好不要将他们视为科学家或哲学家,而应当作诗人。起码就泰勒斯而言,温伯格的说法有一定道理。像“万物皆水”这种在实证层面上不无荒诞的观点确实更像是诗人的遐想。退一步讲,哪怕不把泰勒斯当作诗人,考虑到那个时代本就没什么经得起推敲的周全逻辑,我们也应避免进行过于细密的考查,更不该像罗素那样用现代科学去附会泰勒斯的观点。

事实上,泰勒斯时代就连文字含义都可能是我们所陌生的。比如有研究者指出,我们译为“水”的希腊词在泰勒斯时代泛指一切流质。而物质状态变化的含义则更宽泛,比如稍晚于泰勒斯的古希腊哲学家赫拉克利特认为火也有液态和固态,前者是水,后者是土,这显然是我们所陌生的。这种文字含义上的陌生对于解读泰勒斯的学说既是障碍,也是视角,因为如果泰勒斯对“水”和物质状态变化有着迥异于我们的理解,那么“万物皆水”也许就没那么难以理解。可惜,由于泰勒斯并未留下文字,一切只能是猜测了。

不过,尽管泰勒斯的学说在今人眼里不无荒诞,却有着巨大的历史意义,并对后世产生了深远影响。

首先,在大方向上,泰勒斯的学说偏离了那个时代所流行的神创万物的思路,这一点的重要性是怎么强调都不为过的。如果考虑到目前仍有数以十亿计的人相信神创万物,泰勒斯的学说就更显卓然(当然,泰勒斯并非无神论者,他只是在探索万物组成时没有求助于神)。正是在与神创万物的分道扬镳中,哲学和科学开始了各自的征程。

其次,在具体层面上,“万物的唯一原理”及“普遍的原始质料”的引进,在纷繁的自然现象之间、乃至在未知与已知之间建立了联系,体现了用简单因素统一纷繁现象,以及世界由规律支配的思想,在一定程度上可视为科学中的统一观念及规律意识的起源。而且,泰勒斯的学说还对守恒观念的萌发起到了助益。据亚里士多德记述,泰勒斯认为“普遍的原始质料”是守恒的,万物无生无灭,这跟那个时代所流行的神可以随心所欲创造或消灭物质是截然不同的。

此外,泰勒斯还从自己的学说出发,开展了最早的科学推理。比如从万物的唯一原理是水出发,他推出了大地浮在水上。据亚里士多德记述,泰勒斯甚至表示大地之所以浮在水上而不会飞到空中,是因为“它像木头或类似之物一样,按其组成就能浮在水上而不是空中”。别笑话这种幼稚甚至有些同义反复的推理,以及完全错误的结论,在泰勒斯之前,几乎从未有人对有关自然的论述提供理由,一切都归结为神的随心所欲。从那样的传统中脱离出来,才可以展开推理,也才可以对学说做出批评,而不至于像面对神话那样无从下手。更重要的是,对于泰勒斯的学说,就连批评者也会不由自主地沿袭推理的路子,这是理性的巨大魅力。这一点对后人产生了巨大的示范和引导作用。泰勒斯的学说本身虽很快就被放弃了,就连同属“米利都学派”的其弟子阿那克西曼德(Anaximander)也没有采纳他的学说,但他的大方向却得到了很好的继承,比如阿那克西曼德也试图用“普遍的原始质料”来构筑万物。

泰勒斯

泰勒斯死于公元前546年,享年78岁。据拉尔修记述,泰勒斯的墓碑上写着:

伟大的泰勒斯长眠于此,

他的墓穴很小,他的声望齐天。