国内美妆市场正持续承压。

据国家数据统计局数据,2024年前8个月,化妆品类零售总额同比下滑0.5%,呈现负增长状态。过去的8个月中,有一半时间的化妆品零售额同比增幅处于负增长势态。

因此今年以来,国内外头部美妆企业的变革“大动作”似乎格外频繁。

中高管理层变动加剧

这是美妆行业深度变革时期下最明显的表现之一。在行业发展进入冷静期的今天,提振业务、寻求新增长无疑是所有美妆企业的当务之急,即使是头部企业也不例外。

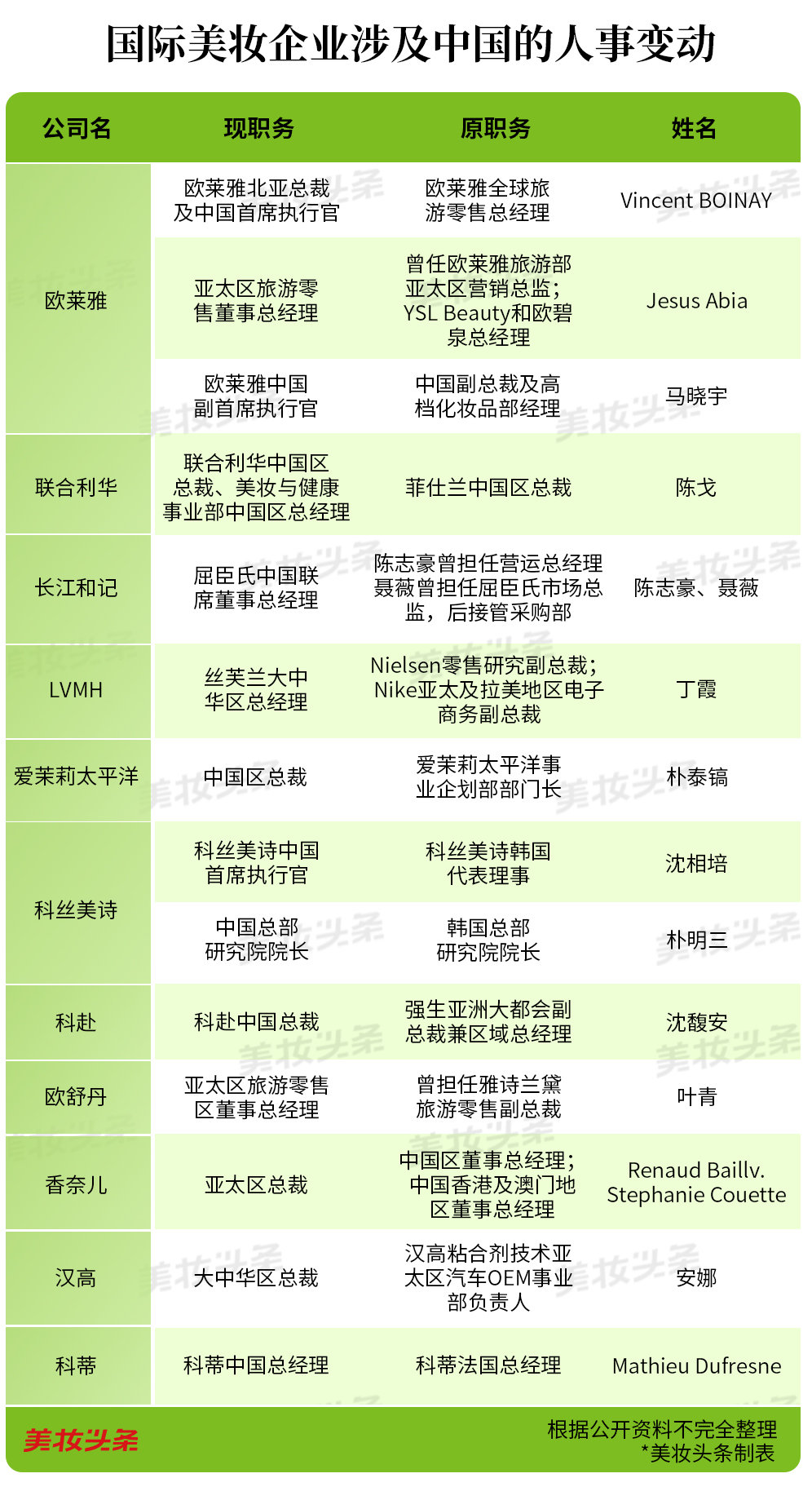

据美妆头条不完全统计,2024年至今,跨国美妆企业已发生了70多起高管易位,这一人员变动涵盖了从“一二把手”到研发等多个关键部门的高级负责人。

其中,涉及中国区的至少14起。

今年以来,“面临挑战”“市场逆风”“增长不及预期”成为了各大美妆头部企业在财报中的高频词,

包括欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH等在内的全球美妆/奢侈品集团巨头在华的业绩都免不了碰壁。

以欧莱雅为例,其在2024年上半年全球总销售额达到了221.21亿欧元,实现了7.3%的同比增长,这一增速是在连续三年双位数增长后的首次回落。而中国市场所在的北亚区域还出现了-1.7%的负增长,成为欧莱雅全球业务版图中唯一陷入下滑的市场。

因此,“调整”便成为了巨头们在中国的“关键词”,比如更换负责调转企业风向的“掌舵手”,以及营销、研发等关键职位。

比如,欧莱雅便将原任中国高档化妆品部总经理马晓宇升任为欧莱雅中国副首席执行官;科丝美诗则是将科丝美诗代表理事沈相培被任命为科丝美诗中国CEO,科丝美诗中国CEO崔京被任命为韩国科丝美诗代表理事。科丝美诗集团会长李庆秀表示,二人职位的对调,是为了将彼此的成功经验分别移植到韩国市场和中国市场,以期实现今年两位数的增长;雅诗兰黛任职首席执行官16年之久的傅懿德(Fabrizio Freda),更是宣布将于2025年6月,也就是下一财年完结之时正式卸任,目前继任者暂未公布……

本土企业也不例外。公开报道显示,上海家化、珀莱雅、立白集团、华熙生物、云南白药、相宜本草、丸美股份等头部企业均发生了多次重大人事调整,包括操盘手变更、二代接班、卸任、跳槽、换岗等。

这其中,人事变动最为动荡的莫过于上海家化。今年5月,上海家化宣布“宝洁老将” 、前高鑫零售执行董事林小海接替潘秋生,担任公司首席执行官一职。而林小海上任后就开始大刀阔斧的人事变革。

(详情可阅读美妆头条过往报道:

组织大变革、大换血!能拯救掉队的上海家化吗?

)

此外,珀莱雅联合创始人、原公司董事兼总经理方玉友卸任、公司创始人侯军呈的儿子侯亚孟接任的消息也震动了整个行业。虽然珀莱雅的业绩正处于高速增长期,但二代的接班无疑昭示着其将注入新的活力和创新思维,将公司带入新的发展周期。

除了人事变动以外,还有不少美妆巨头正在进行一场囊括组织架构、研发体系、品牌管理等的全面管理变革。

以全面深度变革寻求可持续增长

国内美妆头部企业中,上海家化、华熙生物的变革最为“轰轰烈烈”。

其中,华熙生物是行业内率先做出变革的企业。2023年,华熙生物主动摆脱过去成功经验的路径依赖,开始推动公司全面的管理变革。2024年,也被华熙生物视为“变革元年”。

在华熙生物最新的财报中,可以看到这场囊括组织架构、研发体系、品牌管理的全面管理变革,目前正有序、高效地推进当中,部分环节已重塑到位并初显成效。

(详情可阅读美妆头条过往报道:

处在变革深水区,华熙生物驶向何方?

)

而

上海家化的大变革则是发生在林小海上任后。

都说“新官上任三把火”,林小海上任后的第一把火就烧向了“组织架构”:一是将个护家清事业部,改为更简洁的“个护事业部”;二是将美容护肤与母婴事业部进行整合、优化,并更名为“美妆事业部”;三是新设立“创新事业部”。另外,效仿老东家宝洁核心部门——新增上海家化品牌与市场营销部门。

其次,则是上述提到的人事架构调整;最后,就是集中资源发力品牌梯队建设。林小海曾在股东大会中表示,下半年,上海家化在渠道策略上将持续进行多平台多渠道运营,重点突破兴趣电商,重点聚焦市场份额和市场竞争力,提升消费者心智;品牌策略上,短期内将聚焦资源和梳理优先级,重点做“大品类中的小品牌”和“小品类中的大品牌”。

不止本土企业,在整个行业陷入焦灼之下,跨国企业在中国市场的战略调整步伐在加快。

以雅诗兰黛为例,2024年初,雅诗兰黛集团启动了大规模重组计划,调整业务规模,将资源重新分配给能够带来增长的业务和品牌,并宣布裁员全球员工总数的3%至5%。而对于中国市场,雅诗兰黛的集团首席执行官 Fabrizio Freda 也曾在今年的一次财报会议上阐释过未来的增长计划:

● 渠道:进一步建立分销渠道,并加码在线渠道,努力在短期内就看到效果,集团也将继续在一些新兴城市扩大实体店份额。

● 营销:集团将开展强大的假期计划。“中国的销售高度集中于各种假期期间。”

● 创新:2022年底,集团中国创新研发中心在上海正式揭幕,该创新研发中心将推出更多的本土化创新产品。“创新是在这个不断变化的复杂环境中赢得竞争的关键。”

● 供应链:集团正在通过亚太地区的⼀家工厂缩短供应链,能够根据需求进⾏相应规划以及更灵活地响应。“它将提高我们中国团队的灵活性和敏捷性。”

诸如此类裁员优化组织架构,并一边面临中国区业绩下滑、一边深化本土化策略的国际美妆巨头并不在少数,从目前各大外资巨头对中国的策略来看,似乎还没“放弃”中国市场,反而在“逆风而上”。

比如深陷中国市场舆论和下滑双重漩涡的日韩美妆巨头。

资生堂集团层面在去年12月就宣布,自2024年1月1日起,新设价值创造战略总部、公司治理部、全球品牌价值开发中心、全球产品价值开发中心。其中,成立新的价值创造战略总部,是为了实现中期经营战略“SHIFT2025andbe-yond”中提出的增值业务模式,且该部门直接由首席营销与创新官领导。

而资生堂集团CEO藤原宪太郎也在财报会上强调:“2024年的年度目标不会发生改变。”

在此前提下,资生堂集团公布了2024-2025年的愿景和策略方向,希望通过增长和结构调整达到盈利和弹性化。其中面向中国市场的主要内容是:在中国市场和旅游零售板块获得高质量、可持续地增长。

因此今年资生堂中国市场也动作不断,先是引进高端品牌,后又加码彩妆和香水业务。今年年初,资生堂旗下“贵妇”护肤品牌御银座TheGinza天猫旗舰店开业,而旗下彩妆品牌醉象也开始进入中国线下市场。

值得一提的是,今年1月6日,还成立资生堂商贸(上海)有限公司成立,主要经营范围包含化妆品生产、第三类医疗器械经营和生活美容服务,聚焦线下业务的运营和拓展,以加码推动线下业务的可持续增长。

韩妆巨头爱茉莉太平洋也在中国重构增长动能。

今年4月,爱茉莉太平洋正式宣布由朴泰镐出任中国公司负责人,朴泰镐在爱茉莉太平洋工作了24年,寄托了爱茉莉太平洋中国事业再次腾飞的志向。此外,今年还引入高奢科技护肤品牌AP嫒彬,以构建其在国内护肤品市场的差异化和独特性。

不可否认的是,在市场增速放缓、企业业绩普遍出现下滑的今天,大家都在构建一个更轻盈的组织架构,缩减各项开支。但研发投入这项,似乎增加了。

不确定性增强

用加码研发顶住市场“逆风”

这点在业绩出现下滑的企业中尤为明显。

比如华熙生物。自从主动踩下“刹车”后,其业绩并不算乐观。但从其最新一份财报可以看到,其在研发费用这项是逐年递增的,并且该项数据业内断层领先。不仅如此,还不断加码合成生物学、再生医学两大技术以及重组胶原蛋白领域,以筑高企业的核心技术壁垒。

全球美妆代工巨头科丝美诗今年上半年在中国区的业绩也出现了小幅下滑,但其对中国未来的增长仍旧乐观。

科丝美诗总经理沈相培曾说,未来三年内科丝美诗中国区要突破60亿元营收,即三年内营收需要实现翻番。

而要实现这一目标,其做出的最大铺垫便是加码研发创新。

今年4月,科丝美诗在上海举行了总部新大楼奠基仪式。未来3-5年内,集团预计投入8亿人民币,将建成科丝美诗在亚太地区除韩国外的最先进的化妆品生产基地,项目达产后可实现超10亿元人民币产值。不仅如此,2024年,韩国总部研究院院长朴明三被派驻至中国,全面负责中国的研究院的各项工作。

此外,近两年雅诗兰黛、宝洁、LVMH、资生堂、汉高、联合利华、拜尔斯道夫、皮尔法伯集团等外资巨头都已在或将要在中国打造世界级的研发中心。

除了头部美妆企业,几年前踩着线上电商红利“风口起飞”的新锐品牌也开始减速修炼内功。

去年8月,完美日记母公司逸仙电商宣布,由它与全球最大ODM公司之一的科丝美诗协同打造的集团首座工厂正式开业。据了解,这是一个投资额超过6亿元人民币,产值超15亿元,建筑面积达7.8万平方米,集研发、制造、品控为一体的亚洲领先美妆工厂。

今年5月,逸仙电商又在上海揭幕了其全球创新研发中心,足以看出其对研发的重视度。

某来自杭州的新锐品牌CEO曾对美妆头条直言道:“当时是完全踩着风口的,流量红利下,随风而起,百花齐放;流量红利退去,品牌成长失速。”

他表示,目前公司也开始对品牌的渠道结构、产品结构、营销结构、团队结构进行了四大调整,做到更为精细化的运营。

可见,在当前的市场环境下,无论是大企业还是小企业,为了适应市场的变化和发展,进行一场深度的变革已无可避免。而这些举措是否能重构企业的增长动能,仍待时间回答。