总是听到周围的父母吼自己的孩子:“我吃过的盐,比你走过的路都多!你必须要听我的!”

白脸红脸轮番上阵,就是坚持自己才是永远正确的那一个,即使错误也得硬掰出个理由证明自己。

歇歇吧,你以为赢过了孩子,但其实早就输了个彻底。

——鹿妈

◆

◆

◆

◆

◆

◆

文 | 花生爸爸

来源 | 小熊来玩(ID:bear_mascl)

近日,南京有位小学二年级小朋友因为受了委屈,呼叫了警察蜀黍。

高大威猛的警察蜀黍来到现场,发现报警人是个小朋友,说:“未成年人报警电话不能乱打,如果真正遇到困难了才能打。你妈妈教育你不写作业,不能打电话哦。”

这时孩子的妈妈说:“不是不写字,是他写错了,他非要说自己没错。”

而这委屈巴巴的小男孩一直站在一边抹眼泪。

原来是男孩和妈妈因一道题目的答案产生了分歧。

于是警察蜀黍拿出纸笔开始解题。

令人意想不到的事发生了,警察蜀黍解出的答案和小男孩的一样。

警察:“最终不是49么?”

妈妈:“49不对,不是49。”

警察:“哪个算得49?”

妈妈:“他算得49。”

警察:“他这么做应该是对的。谁给他改的?”

“我。”妈妈略显尴尬地说。

警察:“他做得是对的。这种方法对于他来说是最简单的。”

看到民警给出的答案,孩子妈妈认同了孩子的答案,连忙给孩子道歉。

之所以发生这样的闹剧,或许是这位妈妈在面对自己与孩子的分歧时,从未想过自己会是“落败”的一方。

《狗十三》中的李玩爱好物理,但她的英语不好,总是拖成绩的后腿。

这天李玩的爸爸被叫到学校,在老师“如果你英语好点说不定能成为班上的尖子生”的劝说和“参加英语口语比赛能够获得直升高中名额”的诱导下,李玩的爸爸动心了。

他用强有力的大手将李玩的物理兴趣班改成了英语班。

李玩生气地离开老师办公室,拒绝爸爸的一切劝慰,而爸爸自信地认为总有一天她会感谢他。

图片来源/电影《狗十三》

李玩的英语演讲最终弃权了,而物理获得了全省第一的殊荣,并以此直升高中。

实际上很多父母的出发点并无恶意。他们只是凭借自己的人生经验,替孩子选择一条看似稳妥又保险的道路。

正因为超越孩子的经验和阅历,他们拒绝倾听孩子的心声,自以为是地替孩子做决定,即便错误也绝不妥协。

我有位朋友跟我分享了他的一个故事:

朋友的爸爸是恢复高考后的第一批大学生,他非常崇拜他的爸爸。

上初中的他,有一次发现爸爸每天晚上都把养的花草搬进卧室。

他不解地问:“爸爸,为什么晚上把花搬进卧室?”

他爸爸心平气和地说:“花草能产生氧气。”

“可是花草只有在阳光的照射下才能产生氧气,晚上依然会产生二氧化碳!”朋友脱口而出道。

他爸爸看都没看他一眼,平淡地说:“日光灯也可以。”

因为对爸爸的信任,朋友没有反驳,将信将疑。

我们父母在学识和社会经验上固然是孩子无法比拟的,然而有些父母凭此优势,始终将自己凌驾于孩子之上,不尊重、不信任。

图片来源/电影《狗十三》

之后的某一天,朋友和爸爸一起看科普问答类电视节目。

节目上讲到,花草树木在夜间会释放二氧化碳。

听毕科普,朋友爸爸说了句:“哟,以后晚上花还不能放卧室里呢。”说着就起身将花盆搬往阳台。

朋友对他爸爸的崇拜与信任在那一瞬间削弱了。

而在花草夜间释放二氧化碳这个问题上的“胜利”,并没有给他带来喜悦。

思维定势让成年人固化了自己的经验,在与孩子的博弈中机械地将自己放在胜利的一方,忽视了孩子的成长。

虽为家长,但吾等皆非圣贤,知识会有空白,言行会有差错。

随着孩子认知健全、知识增长,他们在某些方面往往会超越我们。

这是此消彼长的关系,作为家长,有时需要在孩子面前放低姿态,谦虚平等。

抛弃高高在上的优越感,与孩子平等共谋,我们需要三种能力。

信任的能力

心理学上有一条著名的坚信定律——当你对某件事情抱着百分之一万的相信,它最后就会变成事实。

表弟家境不好,但非常自信,成就非凡。

他最感激的是他父亲,除了父亲对他的辅导,再有就是父亲的信任。

表弟说,在他的印象里,当他的意见与父亲的意见相左时,从未被强迫过要遵从父亲。

表弟说,父亲会引导他按照自己的想法行事。如果对了,信心爆棚;如果错了,印象深刻。

表弟说:“我会犯错,但不管对错,父亲都会相信我,这是我信心的来源。”

父母对孩子的信任是积极的心理暗示。

父母的信任,无形中拉近了亲子之间的联系,降低了父母高高在上的威压,使孩子的自信力得以爆发。

我问表弟的父亲(姑父),在教育的过程中不打、不骂、不强迫,是否会焦虑?

“焦虑?不会。当你相信他的时候,没有焦虑的理由,也不会强迫他去做什么。”

是的,当你相信一个人的时候,还会强迫他遵从你的意志吗?

自省的能力

胡适在家庭教育上虽然倡导“独立、合群、重学”,但他也曾犯过“高压”的错。

1929年,胡适给大儿子胡祖望写信说:

功课及格,那算什么?在一班要赶上一班最高一排,在一校要赶上一校最高一排。

功课要考最优等,品行要列最优等,做人要做最上等,这才是有志气的孩子。

这时的胡祖望才十岁,远离父母,独自在外求学。面对父亲的高压,胡祖望的表现差强人意。

第二年,学校发来了“成绩欠佳”的报告单,这让胡适非常生气,怒骂儿子:“你的成绩有8个4,这是最坏的成绩,你不觉得可耻吗?你自己看看这表。”

多年之后,在给妻子江冬秀的信中,胡适自我反省道:

“我真是不配做老子。平时不同他们亲热,只晓得责怪他们功课不好,习气不好。以后我和你都得改变态度,不要骂他,要同他做朋友。”

后来胡祖望进入美国康乃尔大学主修机械工程,毕业后工作于美国斯都德贝克汽车厂,后来担任中国航空公司的工程师、台湾驻美国机构“经济参事”等职。

虽然远远没有达到父亲先前对自己的高期望,但胡祖望也是度过了不平凡的一生。

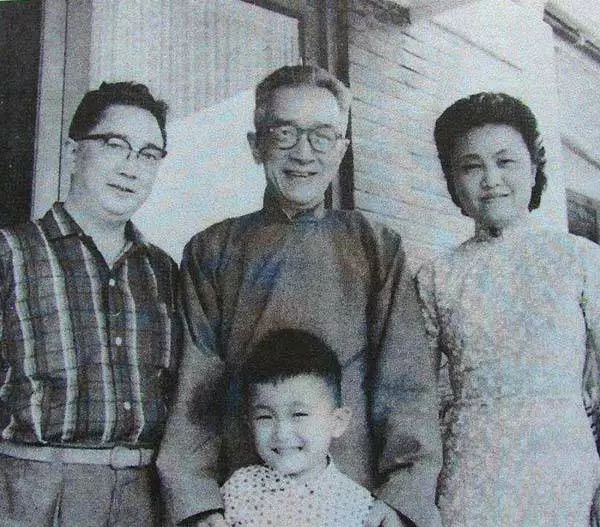

胡适与长子胡祖望、儿媳曾淑昭、孙子胡复

从居高临下的专制父亲到平等互信的知心朋友。

不得不说,这与胡适后来自我反省中作出的观念转变也有着很大关系。

实际上,自我反省是父母维持正确教育方式的重要途径;父母疏于审视自己,教育方式难免偏离正常轨道。

学习的能力

前不久,一励志故事在网上广为传播。

一位49岁的妈妈和儿子同时考上研究生。

这位妈妈名叫原梦园,她在孩子初三时开始全职陪读。

后来儿子考上了上海复旦本科,她也考上了复旦成人本科。

现如今儿子考上了复旦大学研究生,她被广西大学录取。

其实这位妈妈从儿子小学开始就有和儿子一起学习的习惯。

至于她为什么考大学,事情是这样的,原梦园的儿子在大学期间,流露出想去复旦读研的念头,但是儿子很不自信。

她对儿子说:

“我要给你做榜样。我到复旦等你,如果我都考上了,你看着办吧。”

原梦园果然考上了复旦大学的成人本科,成为儿子的“学姐”。

两年后,到了儿子考研的时候,原梦园又做出一个决定:陪孩子一起考研。

“因为考研是个艰苦的过程,我担心孩子不能坚持下来,怕他半途而废。”

而且原梦园还很文艺地畅想:“母子俩一起考研,想想就很幸福、很浪漫。”

榜样是润物细无声的强大力量。当榜样的力量发挥作用,自然不需要居高临下的训斥和强迫。

当共同的目标促成双方的理解,父母自然会放下高高在上的偏见。

莫言说:

“好父母都是学习学出来的。”

莫言推崇有质量的父母,而有质量的父母必须在学习中诞生。

《绿皮书》里面说道:“人与人之间只有接触与了解才能消除偏见与歧视”。

图片来源/电影《绿皮书》

父母通过学习了解孩子的成长规律,洞悉孩子的心理状态,知晓孩子的学习状况。

如此方可化解父母的专制、偏见。

随着孩子的成长,随着知识技能地不断摄取,他们终有一天会超越教育、抚养他们的我们。

孩子终有一天会离开我们,相信每一位家长都希望孩子离开我们的时候全面超越我们。

德国哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》中写下:教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂召唤另一个灵魂。

在我们内心中要相信孩子、摒弃偏见、与孩子平等相处,自然地催发孩子内在的积极动力。

偏见专制地爱,是没有营养的真空地带;

信任平等的爱才是滋养孩子成长的沃土。