先生们之董鼎山:天下真小,小桥很长

文 | 李辉

唐德刚一席话改变董鼎山

江苏凤凰文艺出版社新出《董鼎山口述历史》。

花城出版社新出《董鼎山口述历史》,捧读再三,诸多往事,清晰如初。

诚如董先生中所说,九十年代初,曾有出版社希望他和董乐山一起写回忆录,两者汇总,可以呈现兄弟两人的不同历史。我也曾请董乐山写回忆录,但只写了几万字,各种缘故,未能完成。两个兄弟,生活在不同国度,亲历不同世界,假如真能如实叙述,必然与众不同。

现在想来,真是一大遗憾。好在有了这本《董鼎山口述历史》, 可以让我们走进他们家族往事,走进兄弟之间的悲欢离合,看一位远在纽约的记者、作家,如何在“文革”之后,为大陆读者了解西方文化,以笔搭建起的一座大桥……

“口述历史”这些年在中国渐成潮流,方兴未艾。这一领域的开创者,非唐德刚先生莫属,他关于胡适、李宗仁、张学良等人的口述历史,已被视为经典之作。

就读复旦大学期间,记得一九八一年,从美国归国讲学的唐德刚,曾来到我们学校,在大礼堂里为我们讲述他的写作经验。其实,那个时候还无缘读到他整理口述历史著作,不过,他所提及的人物与历史,他的采访经验,对我这个学生来说,茅塞顿开,本来就对历史感兴趣的我,第一次知道走进历史的途径有许多方式。

走进八十年代,唐德刚的口述历史著作陆续引进出版,从《李宗仁回忆录》、《胡适口述自传》、《胡适杂忆》、《顾维钧回忆录》等,他为我们打开了一扇敞亮的窗户,可以走进历史深处。

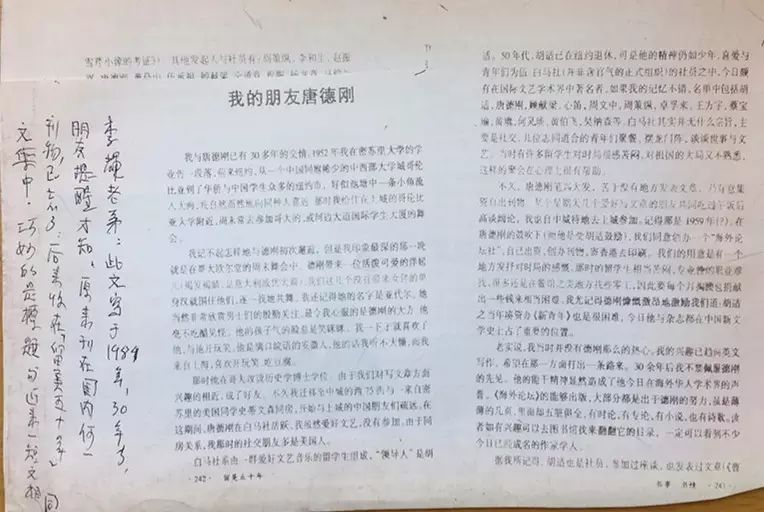

说来也是一个巧合。唐德刚于二〇〇九年去世,董鼎山寄来一份复印件,是他一九八九年前所写的《我的朋友唐德刚》。他在复印件上写道:“李辉老弟:此文写于1989年,30年了,朋友提醒才知,原来刊在国内何一刊物,已忘了,后来收在《留美五十年》文集中。巧妙的是标题与近来一短文相同。”(董鼎山记忆有误,应是二十年——引者)读此文,方知他们早在五十年代的纽约就是熟悉的好朋友。

他写第一次见到唐德刚,就喜欢上了:“他的孩子气的脸总是笑眯眯。我一下子就喜欢了他。他是满口皖语的安徽人,他的话我听不大懂,而我来自上海,喜欢开玩笑、吃豆腐。” 董鼎山对唐德刚心存感激。一次在哥大咖啡馆的谈话,唐德刚建议董鼎山,既然如此爱书,何不攻读哥伦比亚大学图书馆硕士学位?董鼎山写道:

董鼎山寄来三十年前写唐德刚一文《我的朋友唐德刚》。

对德刚当年的改业忠告,我的感激是无尽的,职业生涯的转换不但没有影响我的写作,而且反而增多了我的发表机会。阅读新书的便利增长了我的知识,促成过去十年来我对祖国读书界的服务。同时,回国机会的增多,也替我在英文作品发表方面开了方便的路。《纽约时报》、《美联社》、《洛杉矶时报》与《新领袖》等都发表了我对中国见闻的报导。近年来,《时报书评周刊》与《新领袖》杂志编辑特约邀请我写书评,更使我有满足之感。这种心境,是三十年前所难以想象的。(《我的朋友唐德刚》)

大学毕业曾在上海《辛报》、《申报》当过记者的董鼎山,在纽约咖啡馆,因唐德刚的一席话,人生走向从此改变。

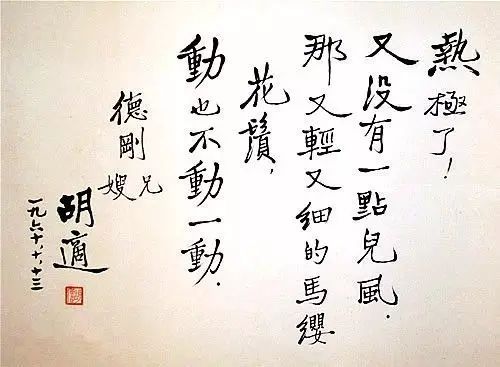

胡适题赠唐德刚。

在《董鼎山口述历史》中,董鼎山回忆五十年代通过唐德刚,他认识了胡适,也与“白马社”文艺社团的一些社员成为朋友。“白马社”的成立,受到胡适鼓励。他的印象中,胡适虽已退休,其精神却犹如少年,喜欢与青年人为伍。与前辈、与文友们的相聚,让他感到温暖。

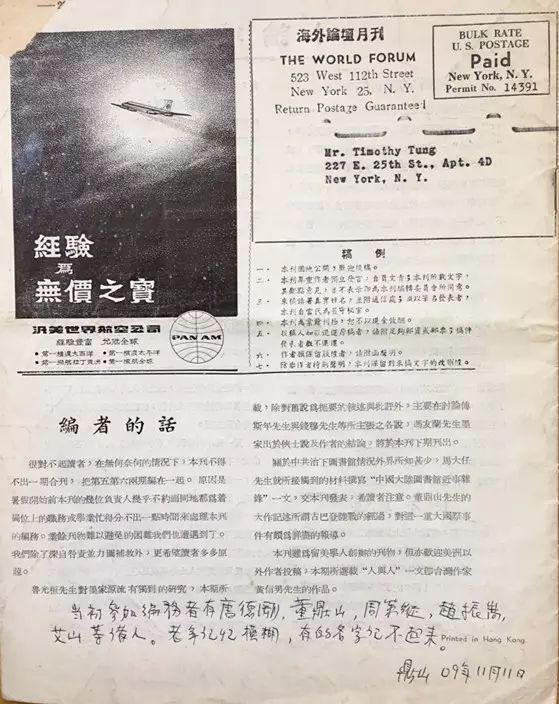

2009年11月董鼎山寄来一册《海外论坛》。

董鼎山在刊物背后提到与唐德刚等人一起编辑《海外论坛》。

他们曾合作创办《海外论坛》刊物,大家集资编辑,在香港印刷。刊物出版两年,得到胡适支持,曾在上面发表《曹雪芹小像的考证》。可惜这些杂志他已遗失。

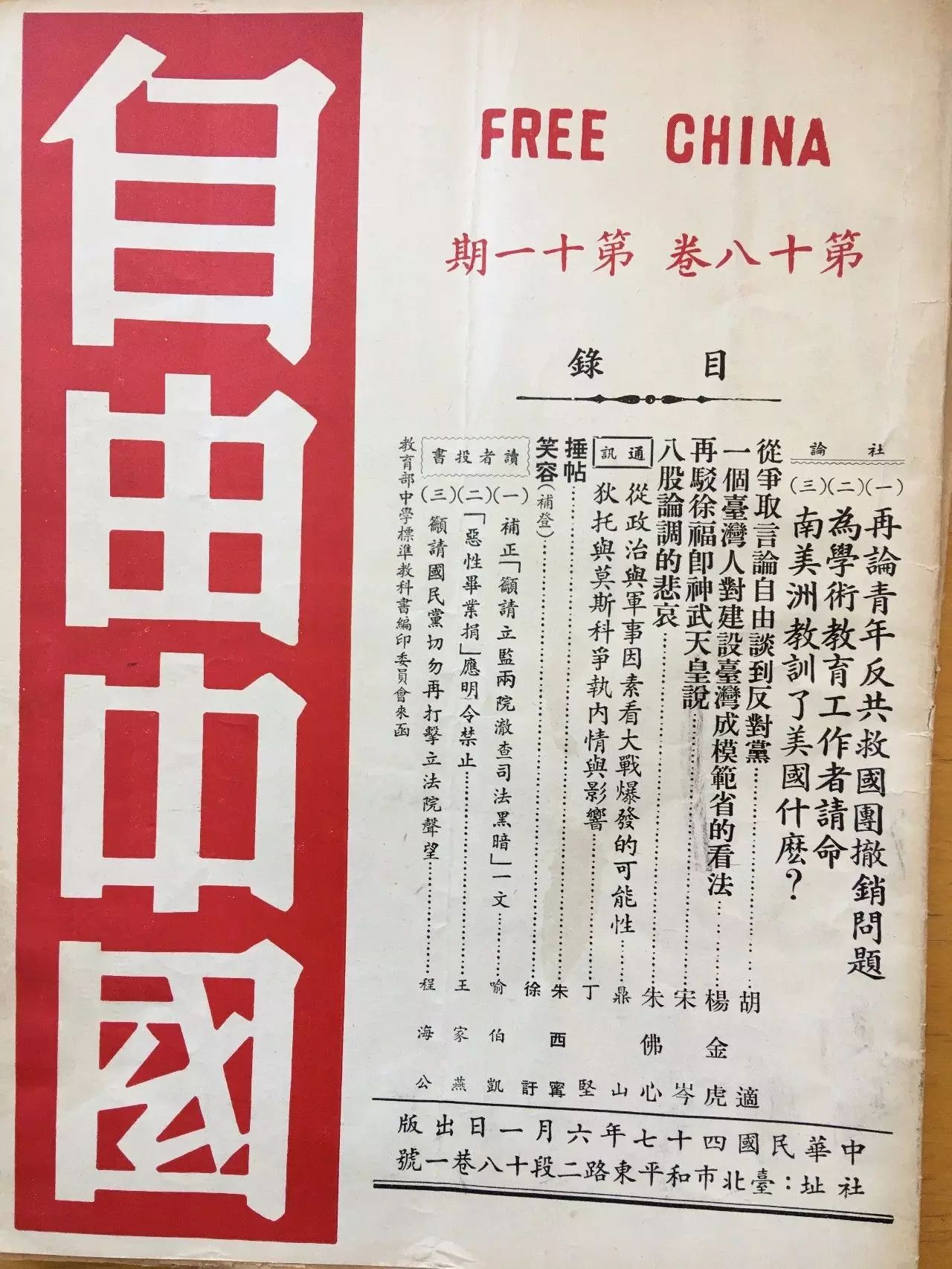

董鼎山寄《自由中国》杂志四种 。

董鼎山在《自由中国》发表关于大战爆发的可能性文章。

董鼎山在《自由中国》发表关于赫鲁晓夫文章。

不过,董鼎山发表过多篇文章的另外一个杂志《自由中国》,我却从他那里有幸获赠。他回忆说:

由于那时了解国内情况的困难,我不得不读台湾香港报刊找点信息。那时蒋介石专政和抑制言论自由的措施颇引起民怨,特别是引起了知识界的不满。也是在胡适鼓励下,国民党一个名叫雷震的官员创办了一份《自由中国》半月刊。

经胡适的介绍,我也成为这个杂志的专栏作者,每半月一次,主要是谈论国际时事,特别是美苏关系,以及有关美国、苏联政治状态的变化。雷震成了与我经常通讯的密友,但从未会过面。我记得当时特别佩服的作者是一位名叫殷海光的教授。在我所注意的国民党暴政下,竟有这们一份看重言论自由的刊物如期出现,我为自己能够做些贡献而高兴(后来我也发现著名小说家聂华苓,在我写稿期间还是该刊一个小编辑。另一位女作家於梨华,也因开始在《自由中国》上发表小说而成名)。(《董鼎山口述历史》第七十八页)

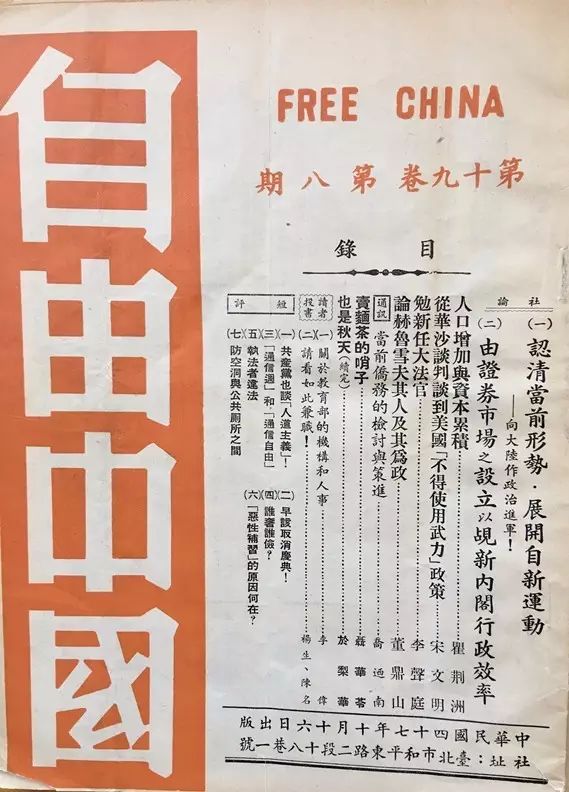

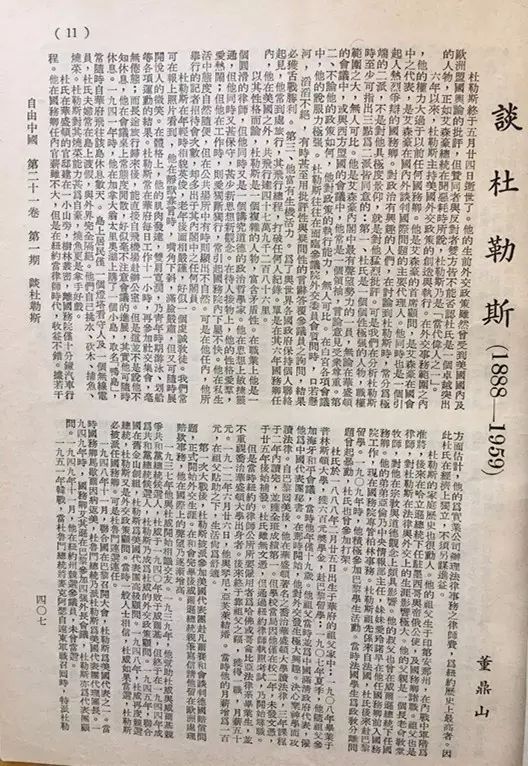

董鼎山在《自由中国》发表文章之一。

董鼎山在《自由中国》发表文章之二。

董鼎山在《自由中国》发表文章之三。

董鼎山在《自由中国》发表文章之四。

董鼎山寄来的四本《自由中国》,每期都有他的文章,分别为:《从政治与军事因素看大战爆发的可能性》、《展开民主政治讨论的风气》、《论赫鲁雪夫其人及其为政》、《谈杜勒斯》。这些文章,不知是否收录他的文集中。

正是这些参与文学社团和创办刊物,为不同杂志撰文,使董鼎山具有不同视野,从而在多年之后,为读者带来不一样的书中天下。

天下真小,桥梁很大

董鼎山与董乐山故乡在上海,生于斯长于斯,与上海有深厚情感。兄弟二人,均就读于圣约翰大学。

董鼎山一九四七年离开上海,时隔三十一年,一九七八年第一次重返中国。逗留北京时,董乐山带来几位好朋友与哥哥见面,其中就有一九四六年董鼎山在上海结识的冯亦代。冯亦代正在参与创办《读书》,他当场约请董鼎山开设一个专栏,介绍美国文化与出版。董鼎山说已经多年不用中文写作,怕写不好。冯亦代说,我们会修改文字,但文章内容不会修改。董鼎山同意了,一座文化桥梁,由此在《读书》上搭建而成。正是这一次的归来,他与中国读者从此有了亲密接触。

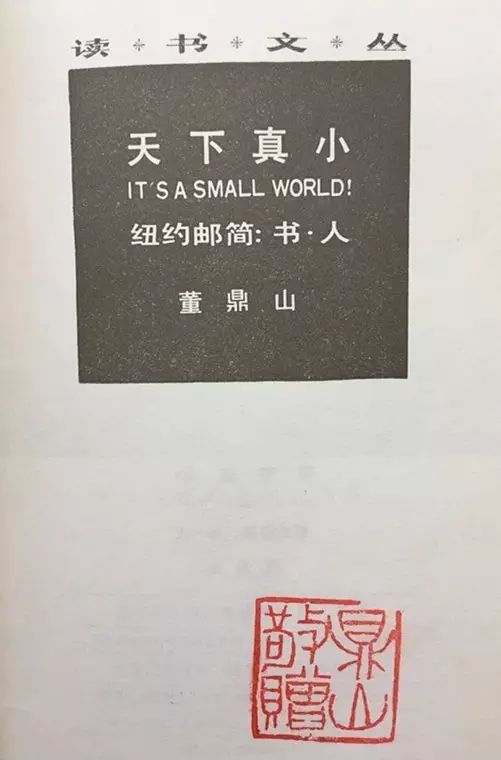

《天下真小》扉页“鼎山敬赠”钤印。

的确,我们这一代读者,是在创刊不久的《读书》杂志上,渐次拜读董鼎山介绍美国文化文章。对外交流刚刚开始之际,在我们眼中,董鼎山的文章就是一座不可缺少的桥梁,让我们看到不一样的文学风景。一九八四年,他在《读书》的文章,与香港《大公报》副刊发表的文章,结集为《天下真小》,列入第一批“读书文丛”由三联书店出版。董鼎山在《天下真小》后记的第一句话就说:“这本集子的能问世,首先得感谢老友冯亦代。”

1979年10月13日董鼎山《天下真小》一文发表于人民日报战地副刊。

1984年董鼎山第一本书起名为《天下真小》。

董鼎山的第一本书起名为《天下真小》,源自一九七九年在《人民日报》“战地”副刊(现为“大地”)发表的文章《天下真小》。或许这是董鼎山在大陆发表的第一篇文章。他写到,美国人通常谈话时有一句口语:“It’s a small world !”即中国所说的“天下真小”。他的这篇文章写得很妙,叙述他在美国几个场合与不同的美国朋友聊天时,竟然谈到的朋友各自都认识。譬如,与在上海当记者期间认识的《纽约时报》驻华记者沙利文,时隔多年见面,发生下面的故事:

八十年代,董鼎山董乐山兄弟与冯亦代。

董鼎山归国看望冯亦代黄宗英。

贝玛丽于一九四六年、四七年在上海美国新闻处任职,因不满当时美国的对华政策,愤而辞职,到美国友人鲍威尔办的《密勒氏评论报》任记者,与当时《纽约时报》驻上海记者沙利文相识,后来结了婚。

贝玛丽说,她当时在上海也认识几个文化界人士。

我说:“我在上海时有一个姓冯的文化界老友,去秋在北京一家旅馆中见了面,他现在在编《读书》杂志。”

贝玛丽说:“我也认识一对冯姓夫妇。男的名字是冯亦代,女的是安娜……”

话音未了,我惊喜地大叫:“你的冯姓朋友同我的冯姓朋友是一个人!”

“天下真小!”室内五个人异口同声地叫了起来。

这一齐声的叫喊,成了中美两国人民友谊的一个小小象征。我想不到在纽约曼哈顿东区的一家公寓客厅中,竟能与四个热爱中国的美国友人畅谈过去,真是件极为兴奋高兴的事。就在这一瞬间,我突然发现自己成了一个历史、地理、时间、空间的小小纽带,把中国的过去和现在,把远隔重洋的中美人民的友谊联系在一起。(《天下真小》)

天下真小,董鼎山搭建的这座沟通中外文化的桥梁,却很大,很大。

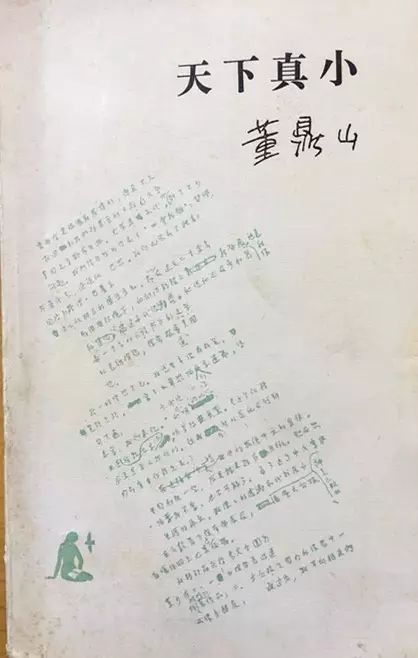

董鼎山寄来关于随笔集的信。

说来自己有一件愧对董鼎山的事情。二〇〇四年,我为湖北人民出版社策划一套“人踪书影文丛”,第一批六种:郁风、袁鹰、邵燕祥、陈子善、赵丽宏、李辉。接下来我计划二〇〇五年的第二批,想到了董鼎山,去信请他也编选一本加盟。他很认真,很快寄来几十篇文章,由我挑选。

这一年年初,冯亦代去世,我很快告诉董鼎山。在四月为此书所写的序里,开篇即写他与冯亦代的友情:

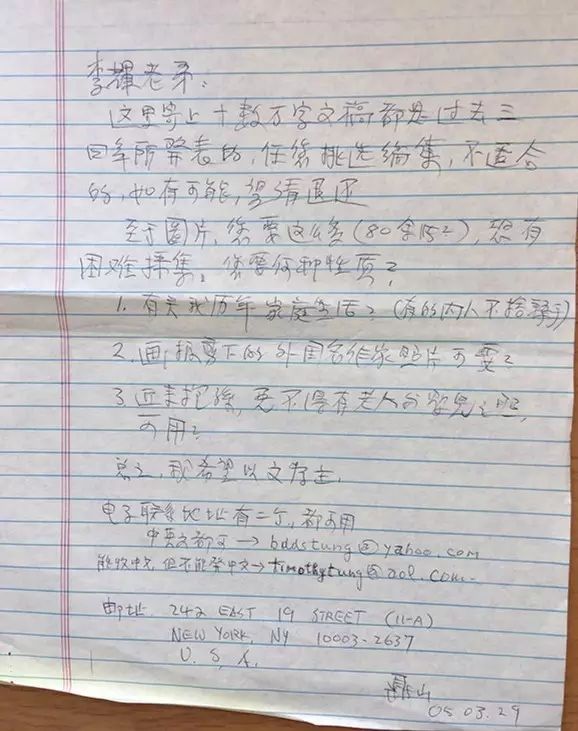

董鼎山序一。

董鼎山序二。

董鼎山序三。

我将这本书献给刚去世不久的老友冯亦代。亦代逝世之讯乃是李辉首先告我,他同时向我邀稿出书作为他新编丛书的一部分。凑巧我正在找求出版社,原意是希望出书后能给亦代看一下。我在国内出书已约二十种,从第一本一九八四年的《天下真小》开始,大半就靠亦代助成。他曾替我写序多次,现在我是自己动笔,就把这篇序文当作纪念他的文字吧。

亦代不但是好友,也是良师。廿余年前,他协助陈翰伯、陈原、史¬¬枚诸位先生筹备《读书》出版时,我恰巧回国作三十一年来首次探亲访问。亦代相见后马上邀我写个报导美国文学、文化、出版情况的专栏,如此开始了我在国内的第二个写作生涯。几本文集的得以写成都是开端于他当年的鼓励。他的去世可不是表明我自己生命也快到尽头?近来因老弱多病,作文已不如以前起劲,因此我特别珍视这本文集的出世,先得在这里感谢李辉的助成。(摘自董鼎山《序》手稿)

《读书》筹办期间,冯亦代能够拥有不一般的眼光,把视野眺望西方读书界,可谓一大功臣。《读书》主编沈昌文先生在《阁楼人语》一书中,有一篇颇长的自述《我的无能》,其中有一节“另一位老人”,谈的就是冯亦代。沈昌文写到,通过冯亦代《读书》约到金克木、董鼎山、韩素音等人文章,拓展学术小品的领域:

冯先生当时担任《读书》副主编。他同史老两人,一主外,一主内,是领导我们大家的两位副帅。冯先生对《读书》的贡献应当说像海上的冰山,能看到的只是一角,大量淹没在海水之深处。……现在他卧病斗室,我每次见他,总不免想起这些往事,而不胜惆怅。(《我的无能》)

写董鼎山我不能不想到冯亦代,一位为《读书》立下汗马功劳的前辈。他不仅约来众多名家文章,自己的“西窗拾锦”专栏,也为中国读者带来西方文化的信息。他告诉我,他从美国、英国订了英文的书评周刊,从其中择取自己感兴趣的内容,介绍给读者,而其中一些报纸是董鼎山从纽约寄来。读董鼎山的序,我完全可以理解他对冯亦代去世之后的那种“兔死狐悲”的伤感:

董鼎山《索尔•贝娄的文学遗产》手稿。

二〇〇五年是令我起了兔死狐悲之感的凄伤的一年。与我同辈的各作家有好几位在新年开首数个月中逝世。除了冯亦代以外,美国文坛有三位巨星先生殒落:苏珊•桑塔格、阿瑟•米勒、索尔•贝娄。我都写了纪念文字,列在本书最后数页。现在我对自己的疑问是:这本文集是不是我的最后一部,我想,替我问路的冯亦代可以了解我的心情。(摘自董鼎山《序》手稿)

遗憾的是,“人踪书影”第二批未能如期出版,这部集子的文章一直压在手中。前几年百花文艺出版社开始出版董鼎山作品,我才寄给编辑。如今想来,真的愧对先生厚爱。

二〇一〇年九月范用先生去世,借祝贺中秋快乐之际,我给董鼎山发去电子邮件,特意谈到《天下真小》的出版:

董先生:

好。明天就是中秋节,在此遥祝赏月愉快!身体健康!又读《散文》上你的新回忆录文章,读到“练出胳膊好肌肉,腿还是细细的……”这一结尾部分,我笑了。这是充满情趣的回忆,足显出你如今的乐观精神和写作灵动,为你高兴!这样一本以小显大的个人回忆,值得你一直写下去。期待中。

前些日子去了上海,看了黄宗英,她仍在医院中,但也还在不停看书写文章。顺告。

范用去世消息想你已获悉。一个杰出的出版家,你的《天下真小》,记得就是经他之手出版的。有《读书》,读者才有幸能读到远在纽约的你的文章呀。

匆匆,我和应红都问候你和夫人!

李辉

董鼎山当即回复如下:

李老弟:

我不知道范用已去世。老朋友一个一个倒了,令我唏嘘。我只怕自己没有时间写完回忆。

前几天重新翻阅您翻译的Peter Rand写他父亲与同事,又起一阵感慨。

鼎山

实际上,自从获知冯亦代去世消息后,几次来信,董鼎山总是会谈到身体状况,颇有“灯枯油尽”、面对“去世”的凄凉。

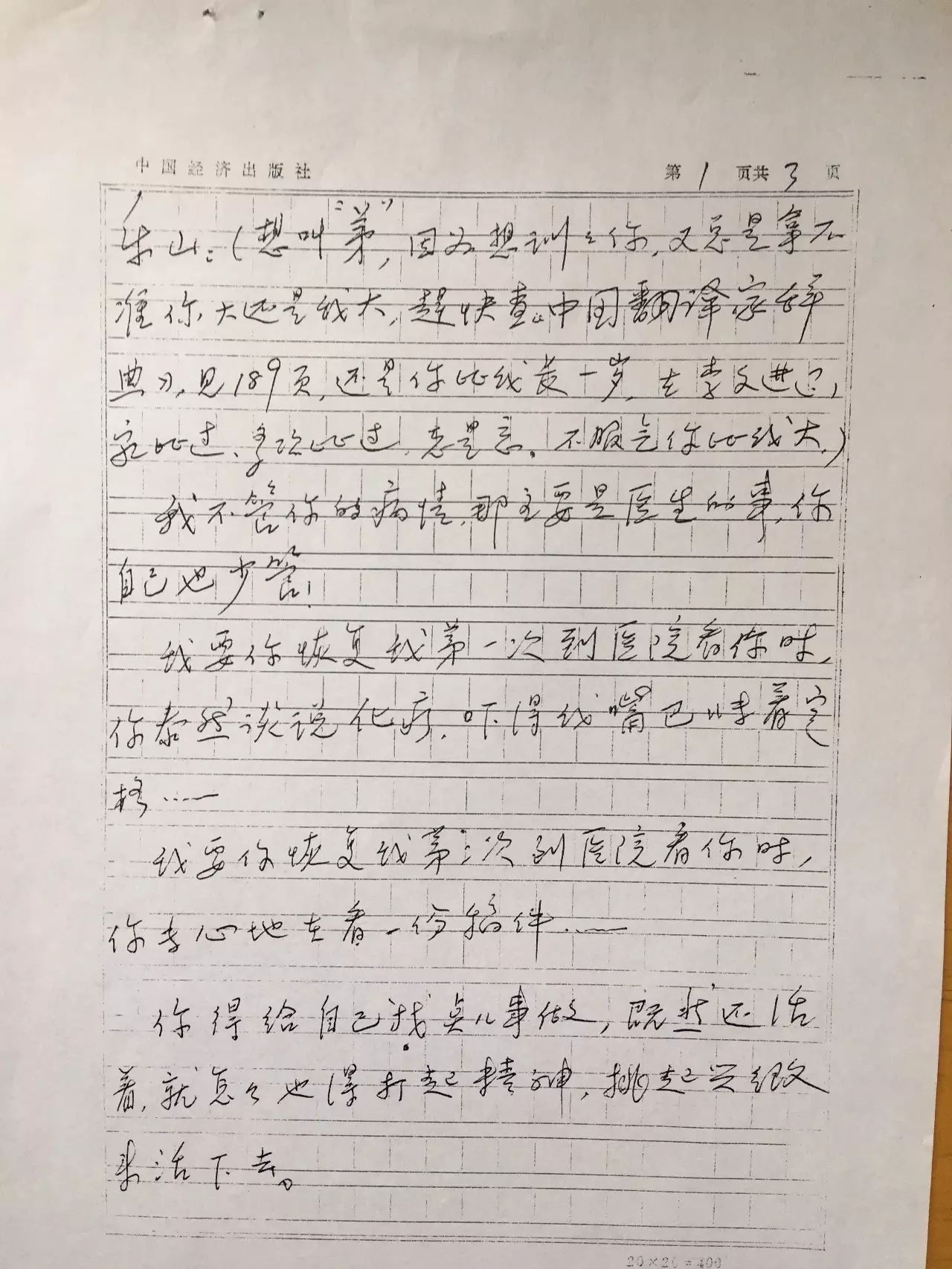

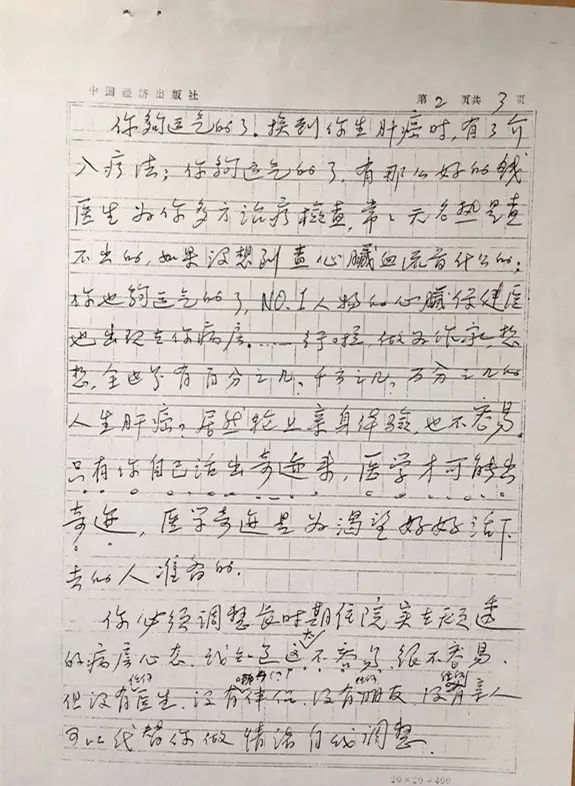

二〇一一年二月二十八日,董鼎山于午夜时分写来一信:

李老弟:

谢谢。您可好? 我近来越来越感老弱病痛,晚上不能入睡,就坐在这里开了电脑打发时间。.眼花不能阅读。我妻不准我服安眠药,惟恐服得太多,醒不回来。日前曾跌在地上,爬不起身来,行路困难,才知末日即将迅速来临,万事未成, 心更不安。在此发牢骚,望您原谅。

鼎山,半夜二时

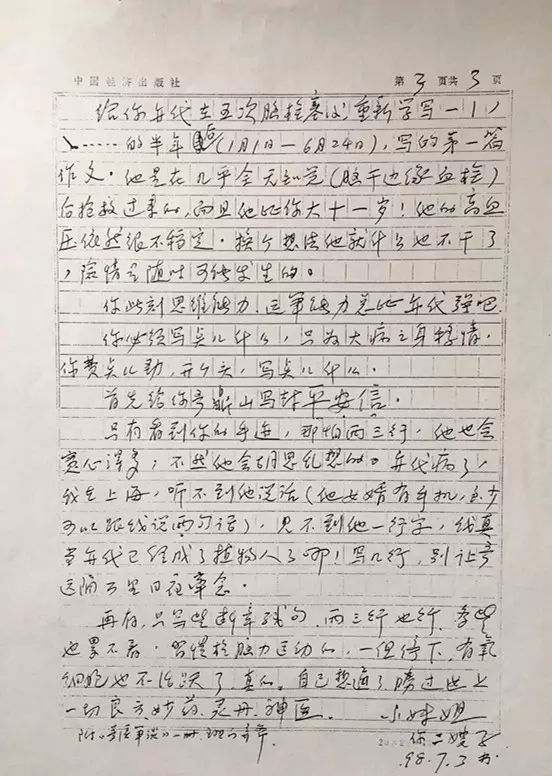

二〇一五年一月十二日,董鼎山写来一信:

李老弟:

多谢谢您与宗英的照片。她看来很健康,令我高兴。我自己已行动困难,日靠老妻,她已85,我每日只望能平安去世。望您们新年如意。

鼎山

与董鼎山的最后一次通信,是在二〇一五年十一月二十四日。我从上海归来,告诉他又见到他的老朋友黄宗英,并且计划出版《黄宗英文集》一事:

董先生:

黄宗英1925年出生,今年7月已过九十岁,附件是我们俩的合影。我正在策划为她出一套《黄宗英文集》,约四卷本,想赶在明年生日出版,作为贺礼。想念你。我计划明年上半年来美国,期待再次见面!

李辉

董鼎山当即回复:

辉,经常挂念您,妻去世后,更是孤寂,近来身体不佳。宗英也90岁吗?鼎

哪里想得到,不到一个月,董鼎山于十二月十九日去世。他一直念叨的“死亡”,真的来了。在另外一个世界,他与妻子,与弟弟董乐山再相逢。

兄弟之间

第一次见到董鼎山,是在一九九七年秋天。我开车去酒店接他,先去看望冯亦代黄宗英,然后,再送他到位于团结湖的董乐山家中,然后离去。

就是这一次的归来,董鼎山与董乐山兄弟之间爆发冲突。

这年四月,董鼎山在香港发表一篇书评,评论一位美国专家所写一本关于中国和美国是否会发生战争的书。董鼎山认为是,中美虽然在意识形态上和许多事务上存在矛盾,有冲突,但他根据国家关系的发展来看,就中国利益本身而言,中美之间不可能爆发核战争。董乐山却不赞同。他认为董鼎山在美国,不了解中国的情况,不应该如此说话。

我印象中的董乐山,性情中人,疾恶如仇。董鼎山后来告诉我,他到北京与董乐山见面,董乐山大声斥责董鼎山,吃饭后两个人冷冷地告别,这成了兄弟俩的最后一次见面。董鼎山告诉我,董乐山此后对他的态度十分冷淡,颇为不耐烦。他从美国打电话去问候病情,弟弟的回答也很冷淡。他想从美国回来看弟弟,弟弟说不要他去探病。兄弟之间,从此失去和解重逢的机会。一年多后,董乐山去世。董鼎山因生病,妻子又做心脏第三次手术, 未能回国吊唁。董鼎山曾问过侄子董亦波:“你父亲去世前有什么话留给我吗?”回答说没有一句话。董鼎山听了,颇为难过,也很悲凉。

曾经亲密无间的兄弟,最后竟是如此无奈的结局。

董氏兄弟之间的隔阂,最令冯亦代黄宗英两人关心。此时,冯亦代因中风,身体在恢复之中,主要是由黄宗英在中间斡旋劝导。这也是为何董鼎山每次得知黄宗英情况,很快都回复于我的重要原因。黄宗英二〇〇三年返回上海治病之前,把他们信件的复印件留我一份。黄宗英一九九八年七月致信董乐山,用心良苦从中可见:

1998年7月黄宗英致董乐山信之一。

1998年7月黄宗英致董乐山信之二。

1998年7月黄宗英致董乐山信之三。

乐山:

(想叫“弟”,因为想训训你,又总是拿不准你大还是我大,赶快查《中国翻译家辞典》,见189页,还是你比我长一岁,在李文进(?)家比过,多次比过,总是忘,不服气你比我大。)

我不管你的病情,那主要是医生的事,你自己也少管!

……

你此刻思维能力、运笔能力总比亦代强吧?

你必须写点儿什么,只为大病之身移情,你费点儿劲,开开头,写点儿什么!

首先给你哥鼎山写封平安信。

只有看到你的手迹,哪怕两三行,他也会宽心得多;不然他会胡思乱想的。亦代病了,我在上海,听不到他说话(他女婿有手机,至少可以跟我说两句话),见不到他一行字,我真当亦代已经成了植物人了哪!写几行,别让哥远隔万里日夜牵念。

再有,只写些断章残句,两三行也行,多些也累不着,习惯于脑力运动的,一旦停下,有氧细胞也不活跃了。真的,自己想通了,胜过世上一切良方妙药、灵丹、神医。

小妹姐、你二嫂子

98.7.3书

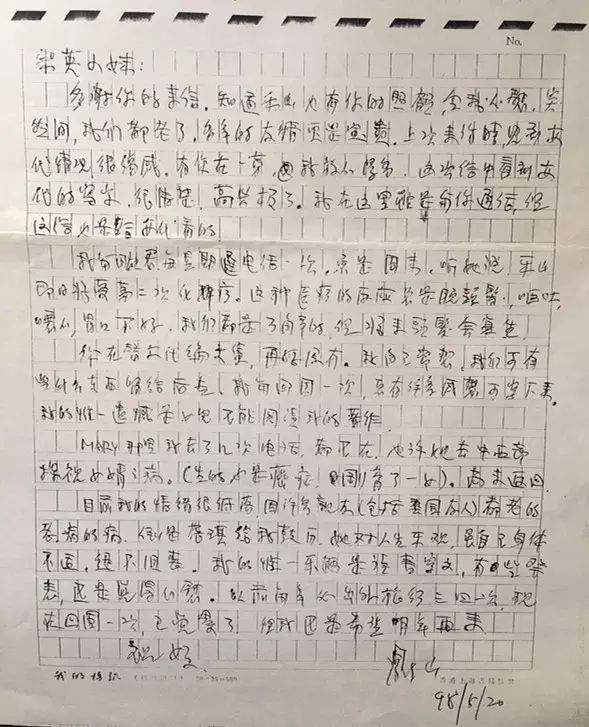

董鼎山同年八月,致信黄宗英,告知他每个星期都会从纽约打电话到北京,从董乐山夫人凌晼君那里询问弟弟病情:

董鼎山与黄宗英热情拥抱。

1998年8月董鼎山致黄宗英。

宗英小妹:

多谢你的来信。知道乐山也有你的照顾,令我心慰。突然间,我们都老了,多年的友情更是宝贵。上次来访时,见到亦代情况,很伤感。有你在一旁,我放心得多。这次信中看到亦代的写字,很清楚,高兴极了。我在这里虽是与你通话,但这信也是给亦代看的。

我与畹君每星期通电话一次。总是周末。听她说,乐山即日将受第二次化疗。这种医疗的反应总是脱头发,呕吐,恶心,胃口不好。我们都是了解的,但将来头发会复生。

……

目前我的情绪很低落,因许多亲友(包括美国友人)都老的老病的病,倒是蓓琪给我鼓励,她对人生乐观,虽自己身体不适,从不沮丧。我的唯一乐趣是读书写文,有些发表,还是觉得心慰。以前每年必出外旅行三四次,现在回国一次,已觉累了,但我还是希望明年再来。

祝好

鼎山

98/8/20

几个月后,董乐山去世,董鼎山因为妻子要做手术而未能赶回,他为此而深感遗憾。

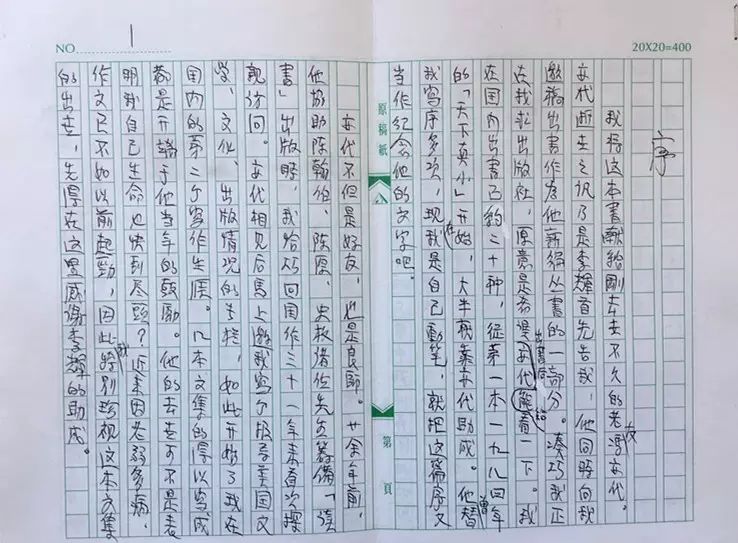

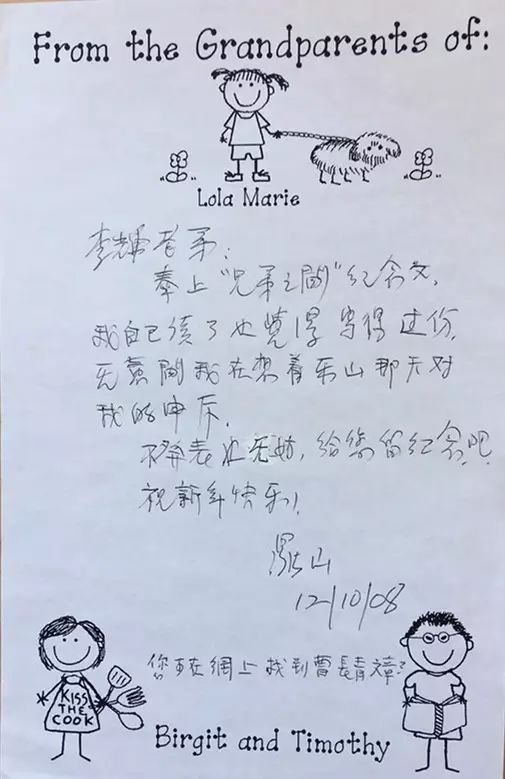

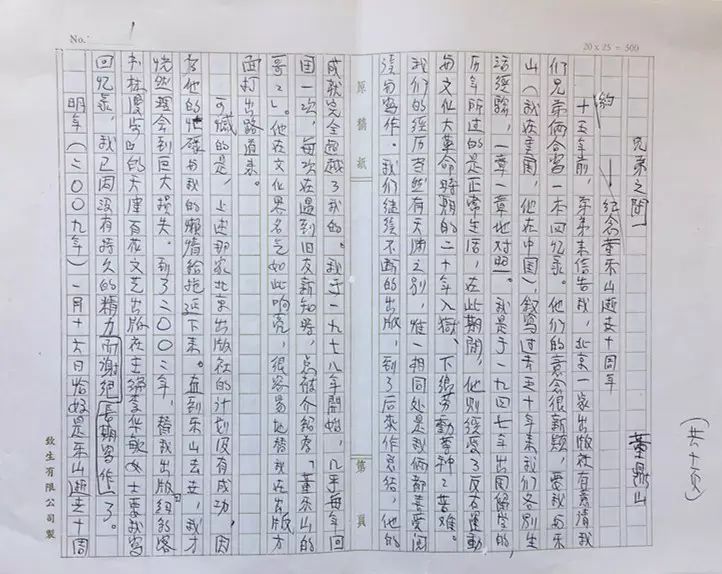

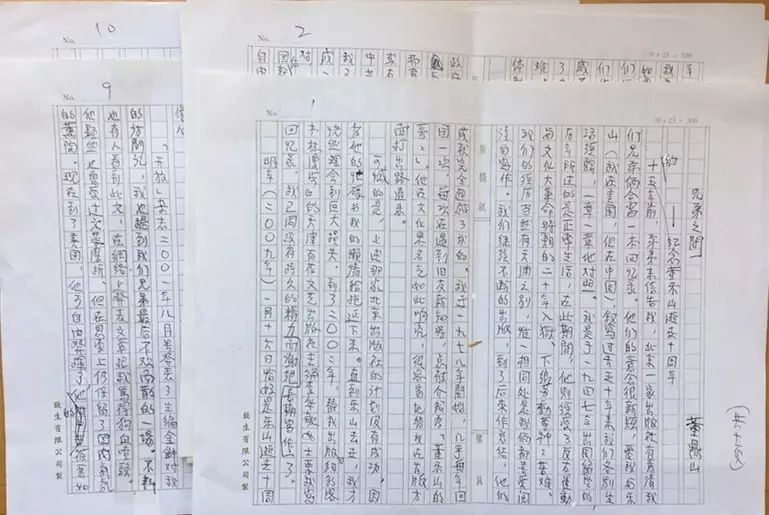

董乐山去世十年前夕,董鼎山于二〇〇八年十二月九日完成一篇长达十页的《兄弟之间》,第二天,他把稿子快递寄我,信中说:

董鼎山致信谈《兄弟之间》。

李辉老弟:

奉上《兄弟之间》纪念文,我自己读了也觉得写得过份,无意间我在想着乐山那天对我的申斥。

不发表也无妨,给您留纪念吧。

祝新年快乐。

鼎山

12/10/08

董鼎山与董乐山九十年代重返故乡上海。

董鼎山《兄弟之间》手稿。

《兄弟之间》手稿10页。

在《兄弟之间》文章里,董鼎山详细叙述与董乐山一生交往、兄弟情谊和最后的矛盾冲突。他的遗憾和不解,他对宽容观点的认识,尽在其中。董鼎山写到,自己和董乐山生活在不同文化背景之下,弟弟的情绪他能理解,但是令他难过和难以接受的是,彼此观点的不同却影响亲密无间的兄弟情谊。这篇文章,作为附录,收在《董鼎山口述历史》一书,细细阅读,仍然令人感慨无限。

不过,或许无心插柳,就在两兄弟发生矛盾之际,一本书的翻译,我无意之中,在他们之间起到一个万里隔空的沟通。

董乐山在一九九七年患癌症,我前去探望。他站起来,从书架上递给董鼎山寄来的一本书《 China Hands》(《中国通》),作者Peter Rand(彼得•兰德),副题为:美国记者在中国革命中的冒险与磨难。他说:“这本书你可能会感兴趣。你要是翻译,我可以帮助你。”这一提议令我为之兴奋外。我相信他的眼光,同时,有机会在他的指导下进行翻译,更是难得的机会。我欣然同意。他说,你要联系作者的版权,得找董鼎山,因为这本书就是董鼎山从美国寄来的。

他把董鼎山地址写给我,我致信董鼎山,说是董乐山推荐我翻译这本书,我现在需要和作者取得联系,能不能帮忙。董鼎山在纽约,常为《纽约时报》撰稿,他在一次新书酒会上与《中国通》的作者彼得•兰德认识,董鼎山很快帮助我与兰德建立联系,翻译如期进行。

翻译此书过程中,我在《寻根》杂志开设一个专栏“历史现场”,写与之相关的外国记者与中国的故事。文章引起央视纪录片频道制片人陈晓卿兄台的关注,他提出拍摄八集纪录片《在历史现场——外国记者眼中的中国风云》,希望我来撰稿,并去美国搜集相关影像资料,拍摄《中国通》作者的访谈。

2001年8月初在纽约参观著名的双子星座大厦,没有想到一个月后毁于9月11日,世界从此陷入动荡,李辉 摄。

于是,我有了二〇〇一年夏天的美国之行。在纽约期间,我前去看望董鼎山。他告诉我,当时他和董乐山都认为这本书有翻译价值。不管如何,我很欣慰,翻译这本书成了他们兄弟之间的最后关联。

那天,董鼎山兴致颇高,一定要请我到外面吃饭。吃饭之间,他谈董乐山在美国期间他们的愉快旅行,谈兄弟重返上海的快乐时光,谈最后一次见面的爆发与内心凄凉……

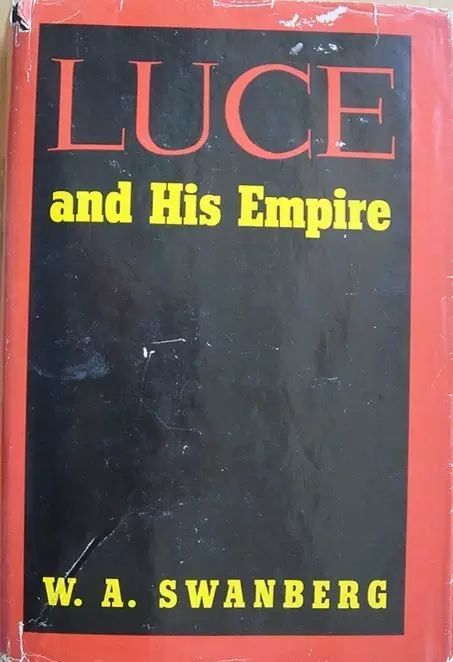

《鲁斯和他的帝国》书影。

我每到一个城市,喜欢逛旧书店。他说,我们吃饭附近就有纽约最大的一个旧书店。饭后,他带着,一路行走。走到一条街道,他指着一幢房子说,这是著名短篇小说家欧▪亨利的故居。走进纽约这家最大旧书店,我买到十几本与中国相关的书,包括《时代》创办人鲁斯的传记《鲁斯和他的帝国》。没想到,三年后,我真的在《收获》杂志上开始《封面中国》的写作,一写,竟有十二年。

在写作《封面中国》过程中,遇到与上海地名、商店名称的翻译,遇到内战期间的史实,无法理解时,我总会去信请教董鼎山,他会很快一一回答。一次,我把汇总的一些上海地名、店名等发过去,很快,他予以回复:

Park Hotel —— 国际饭店, 即人民广场大光明影院隔壁的

Wing On——永安公司

Sincere——先施公司

Sun Sun—— 新新公司, (百货商场) 如上二个

the Sun——?不知, 也许是报纸名, 请附全句, 如是百货商店, 那末是大新公司

Swank stores—— 华贵时髦商店 (与您所猜相反)

Shanghai Club ——上海俱乐部(英国人开的)?总之, 是外侨所开。

Cathay—— 原名华懋饭店. 解放后改为和平饭店。

Palace——? 是不是饭店? 请给全句。(突然想到, Palace如是饭店 (与和平饭店相对), 那末,那时叫汇丰饭店。今日叫什么? 我想我所记得的都没错。)

这是二〇一〇年的回复,董鼎山八十八岁,米寿之年。他的记忆,如此清晰。我一直感慨自己是个幸运的人。没有董鼎山、董乐山兄弟的帮助,我是不可能完成《中国通》的翻译,更不可能完成《封面中国》的写作。读《董鼎山口述历史》,怎能不对他们深表谢意。

惟愿他们兄弟之间,在天堂重归于好,情谊再续……

完稿于二〇一七年二月二十三日,北京看云斋

-END-

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根