本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看孙恩与卢遁的策略选择?

长期以来,孙恩卢遁起义被视为是简单的海贼作乱。

然而,即便是日后盛极一时的福建郑氏集团,都从未独自闹出过如此之大的风波。可见发生在东晋时的事件本身,绝非某种小因素所促成的简单结果。

只有还原事件前后的时代背景,在有助于我们理清历史的脉络,理解事情的前因后果。

洗牌进行式

在公元399年的海贼事件发生前,整个东亚大陆都已经开启了洗牌模式。

随着永嘉之乱的爆发和西晋王朝的崩溃,五胡乱华已经肆虐整个江淮以北。波及南方各地的衣冠南渡和东晋建立,也是蝴蝶效应的波及范围。

基于人类寻求安稳的本性,当事人无不希望将手里的成果确定下来。于是后来者在翻阅历史时,也不自觉的为趋势设 “立拦腰截断的防线”。但从更长的时间线来对比,当时的所有势力不过是洗牌浪潮的间歇期。

看似稳住南方半壁的东晋王朝,同样只是缺乏根基而势如危卵的时代妥协产物。

东晋的上层精英 几乎全是南下的流亡者

尽管在建康延续了西晋法统,但东晋的主要资源都来自长江两岸的有限区域。

大量涌入江淮各地的难民和王公贵族,势必挤压本地原有的政治生态。

如果说前者可以通过组织屯田来确保创收,那么后者的无限欲望便只有依靠圈地和掠夺来获得短暂满足。何况北方居民的向南迁徙,并不是在短时间内完成的。当前一批抵达的王-谢大族已经开始日常斗富,后来者可能还刚刚准备谋划未来的流亡生涯。

结果,残酷的洗牌在南方继续发酵。

不仅原有的地方大族可能失去利益,很多南下的北方士族后人也会迅速落入贫困。

即便是已经获得利益的司马皇族和主要集团建设者,也不会对现状感到非常满意。被扶持起来作为武力的庶族集团更是觉得自己获得太少。整个建康宫廷就构筑在这些复杂矛盾之上,灭亡或被人取而代之都只是时间问题。这时候发生的孙恩起义,就像是告诉所有人准备应付大潮来袭的钟声。

《洛神赋》上的南朝士族形象

孙恩的早期战略

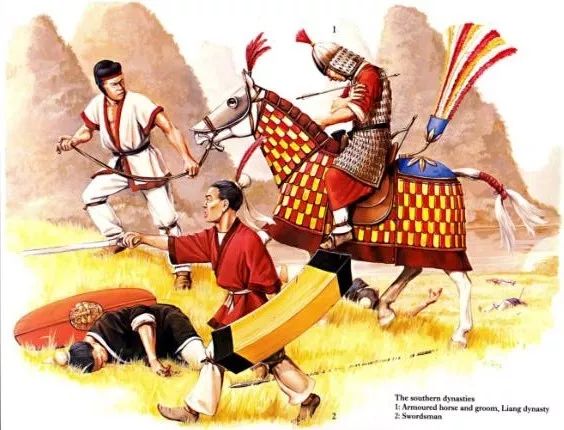

东晋需要大量的人力供养北府军

公元399年,感到人力资源严重短缺的东晋王朝,下令将江东八郡的免奴为客者都发配到江北参军。

按照当时的制度规定,任何人加入军籍就无法脱离。他的所有家属也会被归入军属,一同从原有的土地上被强制迁走。这个决定就成了孙恩起义的导火索。

表面上看,举家北迁的制度好似非常的人性化。

但背后的逻辑却是任何人都无法接收的。

因为那意味着成批的家庭将失去自己的大部分财产,到北方前线分担危险。东晋的主要武力核心,都是由北方流亡者组成的北府兵。江东本地人的加入,不过是成为其辅助部队和生产资料。至于他们无法带走的土地,则会成为各司马氏王爷与朝廷重臣们的圈地对象。

江东士兵主要为北府兵当下手

所谓的免奴为客者,原本大都也是需要租种部分大族土地的普通农民,根本经不起这样的釜底抽薪。余下人则可能是有经营沿海贸易的渔民,甚至是从北方流亡过来的避难者。孙恩祖上就是北方的大族,而他的支持者则大都是来自沿海地区的土著。

他们的生活区域大体上和东晋直属领地有着一定区别,经营项目也更为多样,并因此成为重点盘剥对象。

当司马氏颁布的命令逐步抵达,各郡的农民变再也无法忍受下去。

起义几乎同时在各地迸发出来。

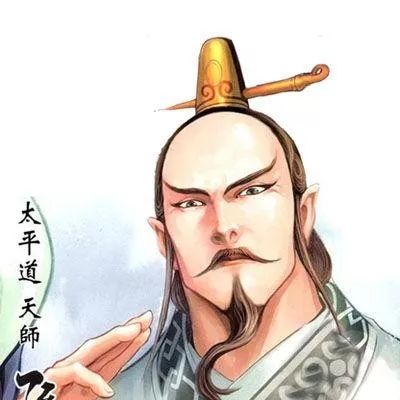

早在前一年,孙恩等人已经因为家族参与五斗米道叛乱而被追捕。

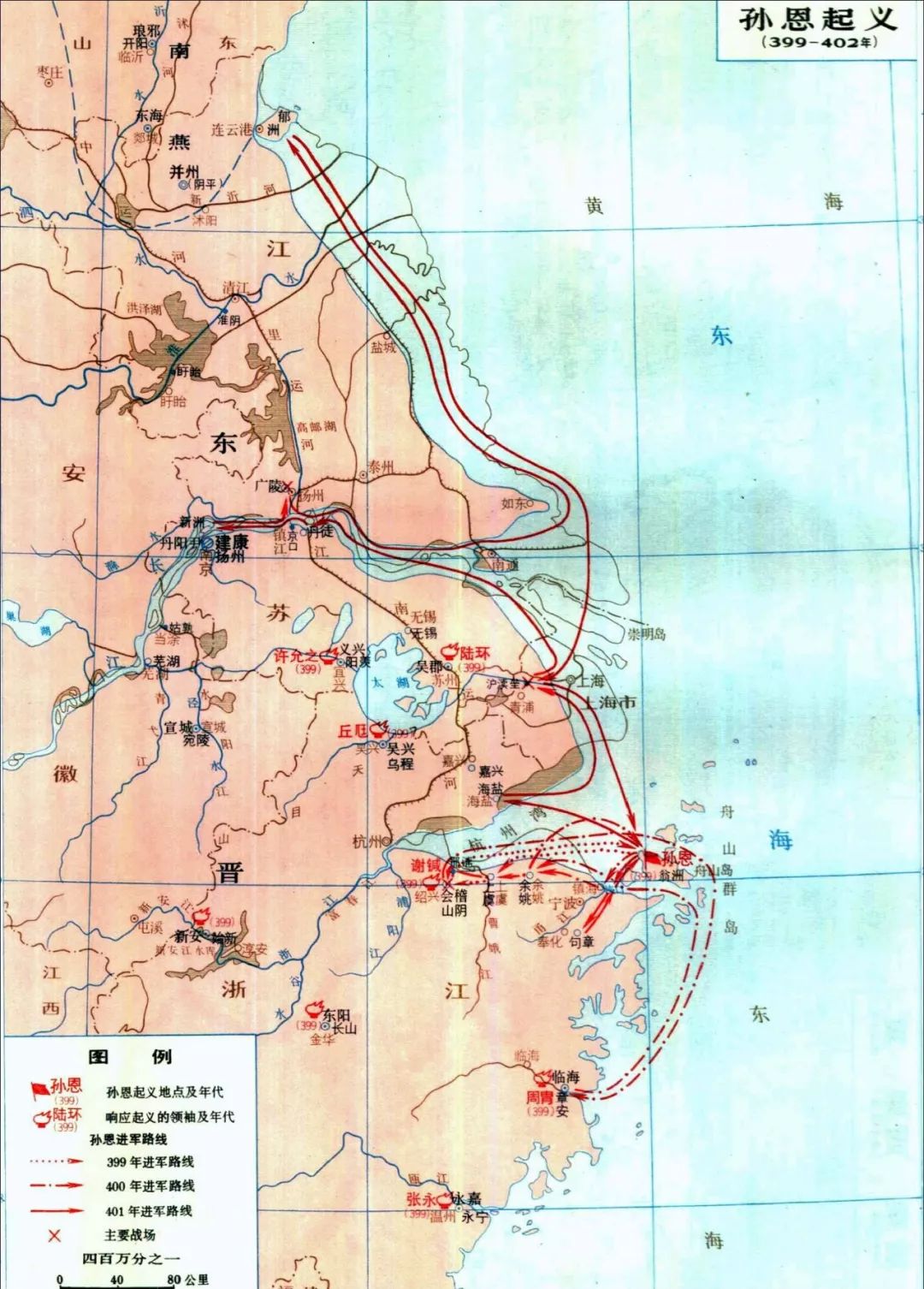

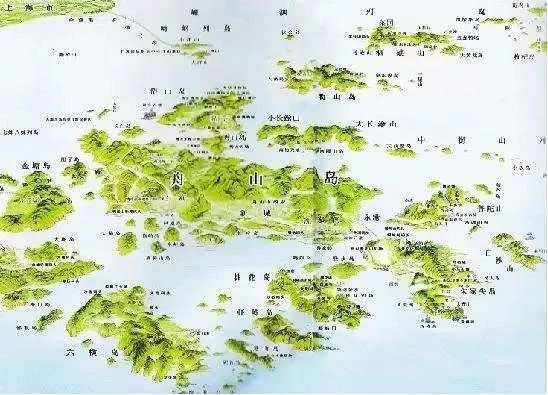

他们选择遁海逃往东晋无法控制的舟山群岛,并在当地迅速落脚。作为南北沿海交通的天然中转站,当地绝不缺乏来自印度等地的商船,也是向北通向黄海的必经之路。孙恩和最初的百名支持者,就依靠古老的海洋经济生存下来。等到八郡起义同时爆发,再借机杀回浙东沿岸。

孙恩等人的早期组织 实际上大量依靠五斗米道

在东晋王朝的内部,不仅有高高在上的司马皇族和王谢人家,也包括桓氏、萧氏等地方利益集团,以及刘裕这样蓄势待发的后起之秀。

他们彼此之间的合纵连横,反而束缚住对更南方区域的开发。虽然沿岸的民间贸易虽被禁止,但东晋本身也没有足够的资源进行拦截。只能靠大族们的圈地胃口和北府兵的战斗力优势来控制局面。八郡起义也就在这样的局面中收场,孙恩带着更多流亡者返回舟山。其中也有原本的大户沈氏,今天舟山当地的沈家门便由此得名。

和后来的情况不同,当时的孙恩似乎并没有掀翻建康宫廷的意思。

起义者虽然分布可达北方吴郡,但主要还是集中在晋军兵力更薄弱的钱塘江以南。他们以舟山为基地,主要是想维持旧有的海洋贸易传统,抵制司马皇族的海禁。但从技术角度来说,舟山的海盗集团绝非没有更大的能量。

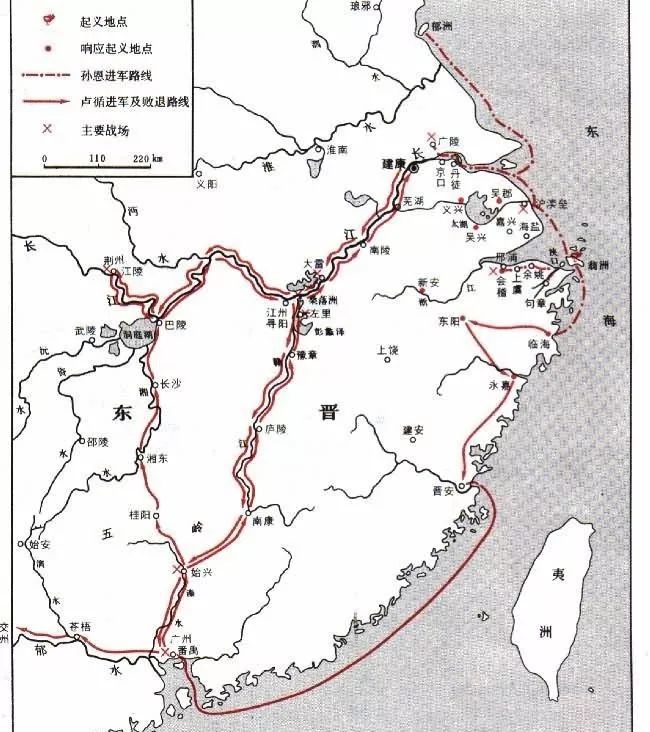

孙恩领导的海上劫掠路线

路线转变

小小的舟山 更适合私人商船躲避

此后,孙恩实际上已改变了过去的陈旧策略。

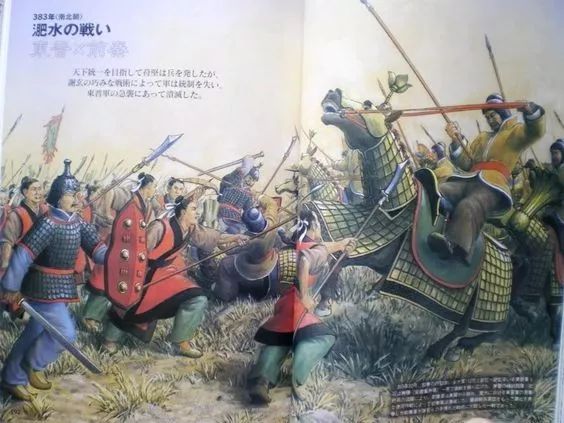

考虑到建康宫廷与小小舟山的力量对比,原先的袭扰很难获得成功。因为在公元383年的淝水之战后,来自江淮以北的威胁是基本上告一段落。

其后的南北冲突,经常有东晋主动出击的意思。北方各地的又一轮洗牌仍未结束,尚未影响到南方地区。

因此,只靠海民和同情者的私人武装,很难与精锐官军抗衡。

长期在浙东沿海袭扰,无非落入不利于自己的消耗。

东晋在淝水之战后 很少遭遇大规模北方威胁

公元401年,新的时局变化还是给孙恩以新的希望。

长期握有部分军权的桓玄已控制建康,东晋上下顿时陷入混乱。

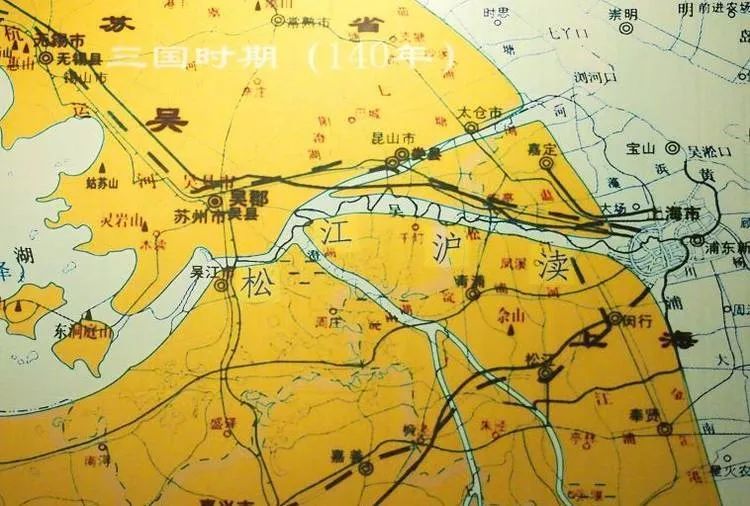

舟山海盗集团便在当年卷土重来,尝试直接进攻东晋的吴郡粮产区,甚至最后捣毁东晋的流亡宫廷。不再拘泥于钱塘江以南的他们,首先突袭宁波港得手,并在官军的增援抵达前撤回了舟山。趁着东晋军队还没有反应过来,又开始直接从杭州湾登陆今天的嘉兴。然后顺流而上,攻打早期的上海。

由于缺乏精锐的北府兵增援,当地晋军匆忙在青浦建立起的要塞也被迅速拿下。

考虑到姑苏等地有重兵把守,孙恩又率领舰队北上长江口,封锁了距离建康近在咫尺的镇江,整个东晋的下游防御都趋于挖掘。

早期的上海也成为义军与官军的战场

此时的建康还没有建立固定的外城城墙,所以在孙恩的义军兵临城下后,大部分贵胄都选择躲入了当年由孙权下令建造的石头城要塞。

但胜利来的如此轻松,也让孙恩对接下去的步骤产生了怀疑。考虑到联系作战的损耗问题,而不得不下令舰队暂停攻势。等到江北和上游的勤王军感到,才意识到自己错失机会。

期间,孙恩还分兵向北攻取了还是岛屿的连云港,算是为日后的长期经营打通贸易路线。

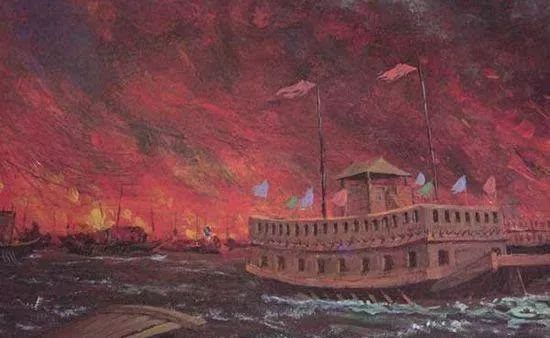

但随着刘裕率领的北府军南下 ,大部分成果都立刻丧失。晋军虽然不擅长水战,都也知道利用长江的上游优势释放火船。孙恩的部众就这样在海陆两头受挫,被迫再次回到舟山休整。第二年3月,在重新展开对浙东的袭击时,孙恩因战败而选择自杀。

始建于孙权时代的石头城要塞

来自岭南的绝地反击

孙恩死后 吴越义军的袭击依然没有停止

孙恩死后,其余人立即推选其属下卢遁担任新的首领。

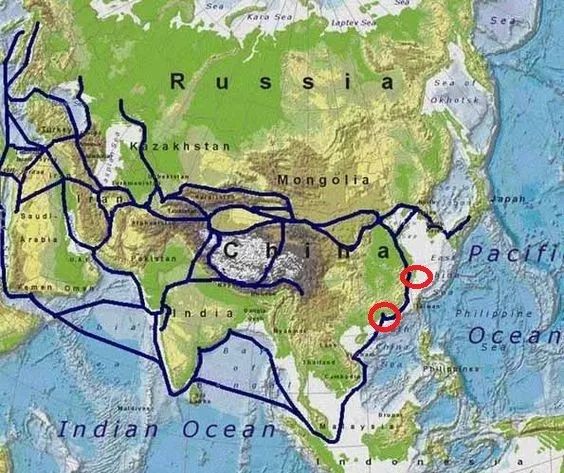

他的出生和孙恩类似,属于南下的北方贵族后裔,却因为来的太晚而没有获得什么机会。为了避开北府军的锋芒,同时考虑到东晋可能对舟山基地的围攻,海盗舰队转而开始对浙江东南部的温州等地发动新的攻势。但刘裕的部队也随即南下,一路追杀他们到福建境内。最终迫使卢遁带着残余船队远走岭南。

公元405年,舟山海盗集团突然出现在珠江口,并包围了还是名为番禺的广州。

由于东晋的少量官军都集中在城内,所以很容易在长期围困后显出疲态。经过100天的激战,卢遁的部下通过夜袭占据此城,并顺利在岭南开辟了新的领地。为了避免和当地人发生冲突,舟山海盗们也没有在城内定居,而是选择在附近重新建立堡垒。此后,他们就以保护人的姿态出现,暂时控制了当时的新加坡-广州航运贸易。

卢遁集团实际上是沿着海上贸易路线南下

在此期间,建康的东晋宫廷也发生了一系列突变。

桓玄的短暂篡位,终究被挥师北归的刘裕攻灭。虽然后者已有了自立能力,却暂时拥立司马家的后裔作为傀儡。为了积累自己的政治资本,刘裕还集中大量的北府军渡江,准备对位于山东南部的南燕发起灭国战。

因此,卢遁和其部众在岭南获得了不可多得的喘息之际。

尽管接受了刘裕的封官,但来自吴越沿海的他们还是期望能重回故土。因此,对于建康宫廷传来的号令基本是充耳不闻。卢遁甚至派人向刘裕进贡“脑残片”,讽刺后者的智力已经用完。刘裕也针锋相对的以“续命药”回礼,暗示卢遁的阳寿将尽。

刘裕最终将成为海盗集团的最大对手

直到公元410年,刘裕开始大举北伐,而卢遁等人也意识到这是他们的最后机会。

鉴于以往的作战经验,他们深知自己无法在陆上击败步骑兵精锐的北府兵。原始海船的逆流而上,也不容易在水流湍急的长江内获得优势。因此,海盗们转而利用岭南的丰富木材资源,建造大量适合在内河水道内航行的战舰,其中包括不少高耸的楼船。他们计划沿着岭南北部的水系前进,直接在战略上绕到建康城的上游。

这年2月,义军兵分两路,向着长江中游进发。

除了一直从吴越流亡而来的老兵,其成员中也不乏大量从岭南本地招募的人马,甚至还有沿途的郡县居民纷纷加入。卢遁的主力从湘江攻入长沙,并通过洞庭湖进入长江中游。副手徐道覆的船队从福建北部出发,走赣江进入鄱阳湖,然后冲入长江下游。之所以要如此分配,也是因为漫长的河道容易被人堵截。分进合击的做法更有利于对长江中游水域的掌控。

卢遁的反攻策略就是截断长江中游

没有北府兵增援的东晋驻军,往往也依托河道和主要城市驻扎,很容易在据点失守后就一溃千里。

随着两路起义者的稳步深入,其规模已接近10万人,对几乎所有的东晋地方部队都形成数量优势。

到这年5月,两路人马在今天的江西九江完成会师,并迎来了东晋水军的阻拦。

但基于谁占据上游谁就优势巨大的原理,位于下游的东晋船队被迅速摧毁。作为一个北方流亡者政权,建康朝廷实际上从未对水军建设上心。

义军的北上与东进 几乎都是摧古拉朽

很快,义军的先锋船队已兵临秦淮河入口,建康城里的贵胄们再次躲入石头城避难。

还在北方忙于肃清南燕的刘裕,也不得不带着北府军的精锐迅速返回。

这是的义军内部也再次出现策略分歧。在徐道覆看来,如果不抓紧时机进行决战,义军的全部劣势将慢慢暴露出来。但这样在做法又与卢遁的想法是相违背的。从长江中游下手,本质上要将建康与外部联系切断,困死东晋王庭。义军一旦离开战船,也很难与长期作战的北府军抗衡。最后,还是支持封锁战略的成员居多,并促成义军再度分兵西进,准备攻克长江与汉水之间的江陵。

这样的战略虽然大体正确,但终究无法解决许多固有问题。

义军只有水利优势,但本质上属于客军远征。长期脱离本土,让很多人因思乡而意志消沉。东晋各地的驻军也陆续加强防备,让不熟悉情况的对手已经很难形成突袭效果。最后,长江本身不是浩瀚的大海。刘裕在加强正面防御的同时,也通过陆上绕道再次迂回到船队的上游位置。随着大量部署的火船顺流而下,笨重的楼船几乎无处躲避。埋伏在岸边的北府兵也趁机杀出,将逃到岸上的对手迅速歼灭。知道大势已去的卢遁,不得不率领残部用小船原路返回岭南。

卢遁的南下与北上反攻路线

最后的余波