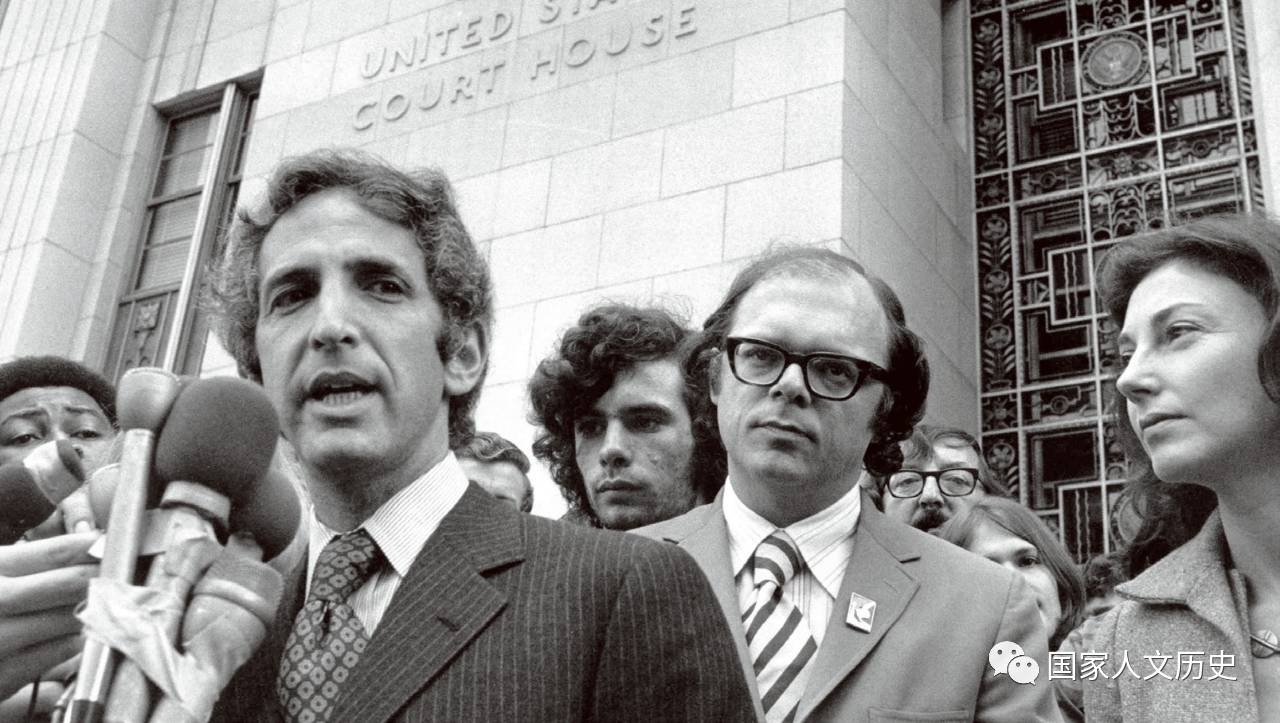

1971年6月16日,《纽约时报》出版人苏兹贝格就发表“五角大楼文件”一事举行新闻发布会

《国家人文历史》独家稿件,未经授权,严禁转载,欢迎广大读者转发至朋友圈。

美国《纽约时报》中文网站11月25日刊发一篇题为《特朗普,我们决不可能好好相处》的文章,十分惹人眼球。特朗普曾在其Twitter上宣布要取消与《纽约时报》员工的会面,但随后又赶到了《纽约时报》总部,非常“亲切”且“热情”的与员工交流,称《纽约时报》是“世界的瑰宝”,表示“我希望我们可以好好相处。”不过《纽约时报》反应冷淡,并毫不留情面的发了上面那篇文章。《纽约时报》并非第一次与总统对着来,比如下面的“五角大楼文件案”,《纽约时报》针对的就是时任总统尼克松。

2012年9月29日,阿瑟·奥克斯·苏兹贝格在位于纽约州南安普敦的家中病逝,终年86岁。他毕业于哥伦比亚大学,1963年起执掌《纽约时报》,是这份报纸历史上最年轻的发行人。

阿瑟· 奥克斯· 苏兹贝格

在苏兹贝格的主持下,这家创刊于1851年的百年老报不仅获得了31项普利策奖,更以行动捍卫新闻自由,在1971年将尼克松为首的联邦政府告上法庭。

为防范共产主义在亚洲扩散,美国自艾森豪威尔总统开始就介入越南事务,1961年肯尼迪政府则发动“特种战争”,直接出兵越南。此后约翰逊扩大战争,到尼克松上台,战争还在继续。

麦克纳马拉是尼克松政府时期的国防部长,为了检讨美国在越南走到这一步的前因后果,他命人组织了一个“越战历史专题组”,以“包罗万象和客观的”原则,收集了几十年来,美国在印度支那地区行动的各种资料,甚至包括一些官员的笔记、会议记录等。1969年,这些资料汇成了7000页、47卷的《美国-越南关系,1945-1967:一份国防部预先研究》,即后来所谓的“五角大楼文件”。

文件一共印了15套,被列为“最高机密”。其中有两套交给了作为美国政府智囊的兰德公司。兰德公司的雇员艾尔斯伯格时常到华盛顿,向政府提供有关防卫政策的建议。但随着对战争的了解,他越来越怀疑美国参战的正义性。所以当艾尔斯伯格有机会研读这份“五角大楼文件”后,就决定向公众披露其中显示的政府谎言、失策和肆意屠杀。

艾尔斯伯格找广告商租到一台复印机,他每天偷偷带出一部分文件,开始了复印工作。在复印的时候,他用纸片遮住每份文件上的“保密”、“绝密”等字样。复印后,再把原件“完璧归赵”。他先是希望通过合法程序,由国会议员将这些资料公之于众。但因为保密规则的制约,这一条路没有走通。艾尔斯伯格的选择就只剩下一个——径自在媒体发表文件。

在越南时,艾尔斯伯格结识了《纽约时报》战地记者希恩,希恩一向持反战立场,所以成为艾尔斯伯格手中复印件的理想接收者。希恩拿到秘密文件后,立刻汇报给《纽约时报》华盛顿分部主任,他们在确定了文件真实性和重要性后,上报给总编辑罗森塔尔。《纽约时报》很快组织了一个团队,全面分析文件,策划报道方式。但如此重大的事件,必须通过大老板——发行人苏兹贝格的首肯。

苏兹贝格召集了报社高层、编辑,以及律师,商量秘密文件的发表事宜。外聘律师路易斯·洛布强烈反对,他指出,发布秘密文件,不仅涉嫌违反《间谍法》,还会违背报社明辨是非的传统。编辑们的看法截然相反,他们站在媒体人的立场上,相信宪法第一修正案会保护新闻自由,最高法院永远不会对报纸颁布强制令。

这次会后,苏兹贝格没有拿定主意,只是让罗森塔尔继续整理资料。作为老板,他平时极少干涉报纸的编辑工作,但这一次不同,事关《纽约时报》的前途,他不得不慎之又慎。

编辑们继续工作,他们在纽约一家希尔顿酒店租了房间,只允许一名女服务员进入。《纽约时报》的编辑们既担心艾尔斯伯格会将文件转手给竞争对手,使自己失去这个独家报道,又恐怕政府察觉,出面阻止文件的发表。

洛布还是反对发表文件,他在律师事务所的合伙人、曾在艾森豪威尔政府当司法部长的布劳内尔直接警告苏兹贝格,如果一意孤行地发表“五角大楼文件”,《纽约时报》相关成员将要面对的或许就是牢狱之灾。多年后,苏兹贝格回忆起此事时坦言:“他当时把我吓坏了。”

但苏兹贝格终究没有被吓住,他开始考虑要如何发表这些文件,因为他已经相信,如果因为惧怕而不发表这些文件,那将是《纽约时报》的耻辱。他说:“我们不是为了政府的利益写稿,而是为了读者,他们有权知道真相。”

罗森塔尔主张以连续报道的方式发表原文,让读者自行判断文件的真实与否。

当罗森塔尔打定这个主意后,苏兹贝格曾试图派人游说他改变初衷,采取引用的办法来进行报道,以免被扣上“叛国”的帽子。这位倔强的总编辑只有一句话:“没有原文就没有报道。”罗森塔尔甚至做了最坏的准备:一旦老板否决了他的想法,他就立即辞职。

1971年6月11日,苏兹贝格在办公室,严肃地向罗森塔尔等人宣布:“我决定让你们用原文。”随后他停顿了一下说:“但不能报道。”罗森塔尔的脸色一下就变了,但马上就意识到,这是老板在同自己开玩笑。苏兹贝格留下了自己的“指示”:“我再次看了星期天将刊登的越南战争报道和文件,我授权以我看到的原型发表。”按照计划,《纽约时报》将连续十天,以每天六个版面的篇幅刊登“五角大楼文件”中的劲爆内容。

1971年7月1日,美国司法部开了绿灯之后,《纽约时报》重新发表“五角大楼文件”

在第一篇报道发稿前,苏兹贝格在参加家庭聚餐时,不断接到办公室的电话。家人们怀疑是不是就要发生大事。苏兹贝格有些骄傲地小声对堂姐说:“明天我会做一件让全世界憎恨的事情。”他顿了一下又补充道:“不过这是应该做的。”

1971年7月9日,“五角大楼文件”被以平装书的形式在书店发行,联邦政府成为该文件的最大买家

6月13日星期日,《纽约时报》的头条赫然醒目:“越南战争档案:五角大楼研究跨越三十余载,追溯美国参战动机”。报纸出街后,并没有引起公众的特别关注,尼克松政府似乎处之泰然。原本紧张的苏兹贝格松了口气,带着家人飞往伦敦度假。

1972年11月25日,美国总统尼克松(左)和他的国家安全事务助理基辛格(右),基辛格刚刚在巴黎与北越方面开了一个星期的秘密外交会议

尼克松看到《纽约时报》的报道时是怀着一种幸灾乐祸的心情,反正批评的是民主党政府,他正好渔翁得利。比如《纽约时报》的文章证明,约翰逊一方面向美国公众许诺他不会使战争升级,但另一方面却将派驻越南的士兵从1.7万追加到18.5万。

14日,又一批文件被公之于众,总题目是:“研究证明,轰炸北越的决定在1964年大选前就已做出。”这一天,尼克松接到了他的国家安全事务助理基辛格的电话,基辛格警告总统:如果继续允许文件发表,不仅会“显得你是一个懦弱的人”,而且“这样的疏漏正在慢慢地和有组织地毁掉我们”。

如梦初醒的尼克松决定采取行动,当天晚上,《纽约时报》将要把第三篇“五角大楼文件”的报道送印前两小时,苏兹贝格不在时的负责人班克罗夫特接到了来自司法部的电话:“《纽约时报》发表五角大楼关于越南战争的研究报告,直接触犯了《间谍法》,如果继续泄密,那会给美国国防利益带来无法弥补的损害。”这意味着《纽约时报》必须在停止报道与准备诉讼中二选其一。

远在伦敦的苏兹贝格在睡梦中被电话铃声惊醒,他不情愿地嘟哝了一句:“真希望我不是《纽约时报》的发行人,真希望这些麻烦你们能自行解决。”苏兹贝格没有让以罗森塔尔为首的编辑失望,他同意继续刊登“五角大楼文件”。他虽然拒绝服从司法部的命令,但表示会尊重法院的判决。

对于下面无可避免的诉讼程序,洛布的律师事务所撂了挑子,他们拒绝代表东家《纽约时报》出庭,一来司法部以吊销他们的从业执照为威胁,二来也是因为他们无法容忍《纽约时报》如此的“不爱国”行为。临时被找来的律师名叫弗洛伊德·艾布拉姆斯,他后来成为第一修正案律师的代名词,著有《第一修正案辩护记》。

原本没有什么人关注的“五角大楼文件”,因为司法部的突然介入,成为舆论焦点。与第三天公布的文件相配的报道是:“米切尔妄图阻止越南战争连载报道,《纽约时报》不屈不挠”,这里说的米切尔就是司法部部长。

司法部迅速反击,米切尔亲自跑到联邦地区法院,说服法官下发了一个为期15天的禁制令,要求《纽约时报》暂停刊登“五角大楼文件”。6月16日星期三的《纽约时报》,在原来计划刊登文件的地方换上了这条新闻:“应美国政府申请,法官下令《纽约时报》停止刊登越战文件,等待听证。”用中国人的话说,这其实也算是开了一个天窗。

《华盛顿邮报》前总编辑本·布莱德利见老对头《纽约时报》手握独家资料,大出风头,早就心有不甘。在自传《最“危险”的总编辑》中,他说,那时他们“发现自己的处境很不妙,只能拾人牙慧,改写别人的文章。《华盛顿邮报》的新闻每隔一段都不得不提及‘根据《纽约时报》’的报道,每个字都是‘血迹斑斑’呀,这一点当然只有我们自己能体会。”

《华盛顿邮报》的副总编巴迪坚与艾尔斯伯格是兰德公司的老相识,他判断一定是艾氏泄露出的“五角大楼文件”,但是他踏破铁鞋,也找不到这位信息提供者。直到《纽约时报》被迫暂停发布文件,艾尔斯伯格主动找上门来。在经过了一个如地下党接头般的复杂程序后,巴迪坚如愿以偿,他得到的文件装满了整整一个大纸板箱。

巴迪坚回到报社后,又直飞华盛顿,当面向执行总编布莱德利请示。在上飞机前,巴迪坚先给那边打了一个电话,布莱德利的回答简洁有力,如他在《纽约时报》的同行罗森塔尔如出一辙:“如果《华盛顿邮报》不肯发表,就请他们另外找一个执行总编吧。”

6月17日星期四凌晨,巴迪坚带着4500页机密文件返回华盛顿后,编辑们就马不停蹄地开始分头工作。《华盛顿邮报》的律师们反对,但没有人听他们的。这些媒体人知道,在有禁令在先的情况下,他们还坚持发表“五角大楼文件”,那么收获的将是捍卫新闻自由的莫大荣誉。巴迪坚说,“坚持报纸有发表权利的唯一办法就是发表。”

一切准备就绪,还少的就是发行人凯瑟琳·格雷厄姆的一声令下。凯瑟琳向来尊重编辑的自主权,对报纸内容概不干涉,这一次她“冒着毁掉整个公司的危险”,不顾律师们的一致反对,对电话另一边的编辑说:“做下去吧,我们把它登出来!”

6月18日,《华盛顿邮报》以“五角大楼文件披露美国在1954年企图推迟越南选举”的通栏为大标题。但是他们也未能幸免,上诉法庭的三位法官以2:1,通过了对《华盛顿邮报》的禁制令。

媒体与政府战斗这才正式打响,另一家老牌大报《波士顿环球报》抓住接力棒,着手发表刚刚从艾尔斯伯格那里获得的1700页文件。芝加哥的《芝加哥太阳时报》、波士顿的《基督教科学箴言报》相继跟进报道。

当年的《时代》杂志封面,标题“五角大楼文件:秘密之战”

在《华盛顿邮报》继续《纽约时报》未竟的报道时,苏兹贝格已紧急返回纽约。他一再对记者说:“这没有违反国家安全法。”苏兹贝格解释:“我们没有泄露国家机密,我们没有威胁到美国驻海外任何陆军或海军。这些文件只是历史的一部分。”当记者问及是谁拍板刊登“五角大楼文件”时,苏兹贝格就用烟斗指着自己的胸膛说:“我。”

苏兹贝格看似沉着,其实内心紧张不已。他在准备拿手菜烧鸡时,鸡竟从烤架上掉了下去。只是事已至此,苏兹贝格与《纽约时报》都没有了退路,所以他们将美利坚合众国政府告上了最高法院。

6月26日,大法官们听取了《纽约时报》与司法部各自所做的辩护,然后转入闭门讨论。首席大法官雨果·布莱克同另外两位大法官坚持新闻具有绝对的出版权利,要求即刻取消禁制令,他们相信“不应该同意法院限制新闻而毁掉第一修正案”;伯格等三位大法官主张在下级法院进一步辩论,而在此期间需维持禁制令,因为“在国家安全问题上有许多不可估计的因素,只有圈内人士的判断才能信赖”;剩下的三位法官表示,要具体研究文件是否真的有害国家安全,再判断要不要取消禁制令。

最后的投票结果是6比3,最高法院以多数票同意取消禁制令。布莱克着手起草他的大法官意见——这既是他34年大法官生涯中最重要的一份意见,也是最后一份意见,他在两个月后退休,随即去世。时年85岁的布莱克写道:“第一修正案的历史和语言都支持这一观点,即新闻机构必须能自由地发布新闻,而不论其来源,没有审查制度、禁令或预先限制……自由和不受约束的新闻才能有效地揭露政府的欺骗。”

正在纽约焦急等待消息的苏兹贝格与罗森塔尔听到判决结果,两人高兴地拥抱在一起。《纽约时报》的记者招待会上,苏兹伯格在回答以后再有类似的事情,还会不会挺身而出的问题时,故作轻松地说道:“会,但我会安排去欧洲度假,这样我就可以不在场了。”

1973年1月17日,美国司法部大楼前,艾尔斯伯格接受记者采访,此时,“五角大楼文件案”的起诉人正在试图拍一部电影挑战司法原则和舆论底线

在“五角大楼文件案”中,苏兹贝格不仅为自己与《纽约时报》获得了巨大的荣耀,而且他也赢得了家族与公司成员的信赖。当然,更加深远的意义在于,这个案子成为美国新闻自由史上的一座里程碑。

1992年,苏兹贝格的儿子小苏兹贝格继任发行人,1997年又接任董事长,成为家族第四代掌门人。苏兹贝格掌舵期间,纽约时报公司的收入由1963年的1.01亿美元(主报收入几占总收入之全部)增长到1997年的26亿美元,此时主报仅占到总收入的一半左右。苏兹贝格在离开董事长岗位时,针对报纸终将会被网络所取代的观点说:“你付费购买《纽约时报》时,买到的并不是新闻,而是判断力。”

小苏兹贝格对父亲在当年“五角大楼文件案”中的表现十分自豪:“爸爸的小名叫做‘庞奇’,庞奇是一名在海军中从没失败过的船长,父亲就像他一样,替传媒言论自由奋战,父亲是这个领域中,最值得尊敬的人之一。”

(参考资料:苏珊·蒂夫特等《报业帝国》、艾尔斯伯格《吹哨者自述》、霍华德·鲍《宪政与自由》、弗洛伊德·艾布拉姆斯《第一修正案辩护记》、林达《如彗星划过夜空》、《尼克松回忆录》等)

1996年新中国第二次“严打”纪实

上世纪90年代的中国,处在经济、社会、文化等各方面的转型期,旧有的思想文化和社会管制在松动,出现了改革开放以来的又一个犯罪高峰……

△点击图片进入文章

1946年2月11日出版的《时代》,“外国新闻”栏目中的“中国”报道,有一则简短通讯——《毛的一家》。该通讯依次报道了中共领袖毛泽东之子毛岸英从莫斯科飞抵延安的消息及毛泽东的婚姻情况等,并配发了毛泽东与江青在延安的一张合影照片。

△点击图片进入文章

新建海军在宣统年中更换了新军装,军官穿上西装打上领带,水兵也放弃了头巾,穿上水手服——新建海军自此成为清代最“潮”的军队。西装领带是表象,新建海军的国际化和近代化道路在很多方面都比北洋水师走得更远。

△点击图片进入文章

△点击图片,获得本期杂志

△点击图片进入微店