在英国普遍认为,孩子

11岁之前“

Playing is more important than study

ing”,他们是如何让孩子既保有快乐又能高效学习的?不仅如此,老师更在意的是帮助孩子们找到属于自己的“生命之点”“生命的那束光”呢。

2018年9月2日,我和女儿伽伽来到了英国威尔士一个小镇的兰德福瑞学院,开始了一年的交流学习。

这是当地一家有着一百多年历史的私立中学(从幼儿园至高中),在威尔士也算是享有盛名,每年会有5%的学生考入剑桥、牛津大学,其他几乎所有学生都会找到适合自己的的大学,更有40%的人进入英国排名前20的大学。

▲美丽的兰德福瑞学院。

用校长Ayling先生的话来说,这是一个让人引以为豪的数据。学校也出了一些George North这样的体育明星。在威尔士,无论邻居还是当地朋友,听说伽伽在兰德福瑞读书都觉得是一种bonus。

如今,我们已经在这里学习和生活近一年的时间了,接下来我会讲述女儿伽伽在

兰德福瑞学院的

经历,并分享我基于对英国教育的观察而得出的一些感悟。

体育和艺术

竟然与数学语文同样重要

兰德福瑞学院

约有200多人,小学部共有6个年级,每个年级一到两个班级。伽伽就读于六年级,班上共有12个人。

数学、科学、美术、戏剧是班主任负责教;地理、历史、宗教是另外一个老师,哲学、英语、阅读也由一个老师单独承担;体育游戏、各种球类、游泳课、音乐、森林课堂等则是每科配置一个老师。

与国内的相比,最让我惊讶的是,这里的课程设置非常重视体育和艺术,几乎跟数学语文同样重要。

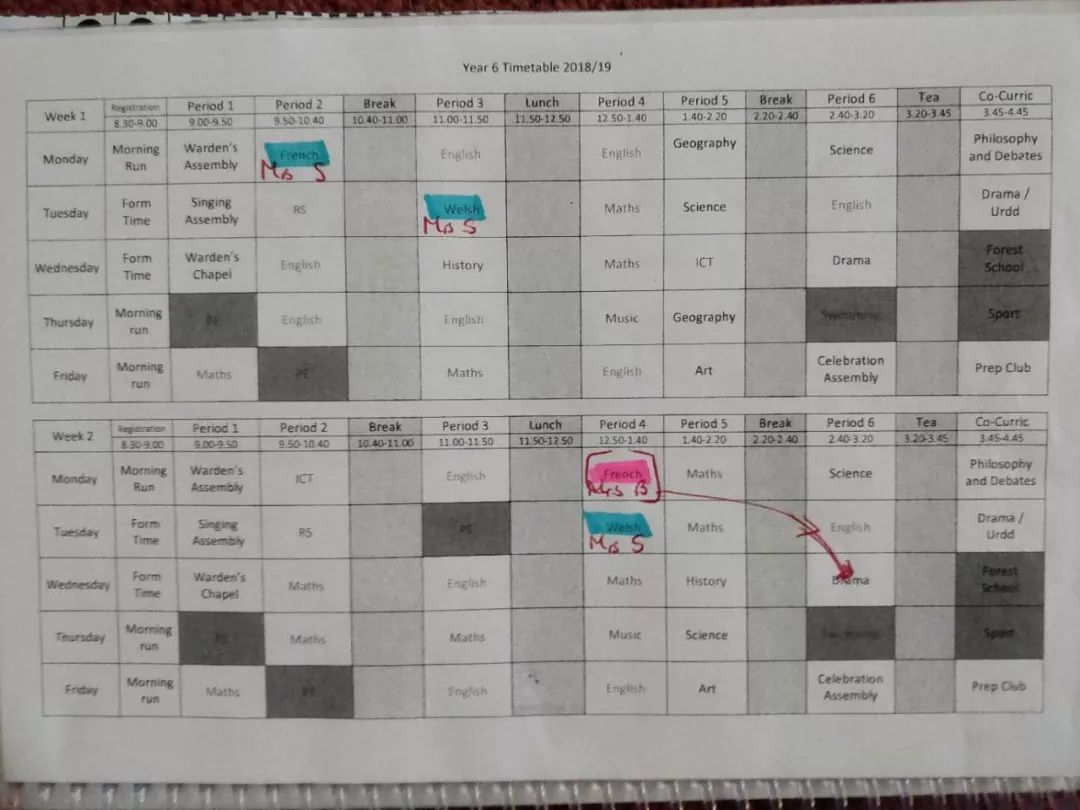

▲伽伽的课表。

这是伽伽的课表,仔细看的话,会发现每天都有体育课。体育课的内容也很丰富,有游戏体育课、板球体育课、曲棍球体育课、游泳。

伽伽每天上学都要带一个书包和一个行李包。行李包里放的是要换的衣服,体育课要换成sports kit,游泳课要换游泳衣,森林课堂要穿雨靴和防水防泥的衣服,校长讲话时要换正装。

▲接伽伽放学时我拍了一张照片,她平时就都是这样大包小包地背着提着去上学。

学校每周都有野外远足,每学期还会安排三到四次与临校学生进行友谊球赛;另外每年有四次大型外出活动,每次时间是四天到一周。例如,之前孩子们参加了“威尔士之旅”,在威尔士徒步、骑马等,和美国的童子军有些相似。

▲刚与邻校进行完球类比赛。

▲威尔士之旅。

还有两次国外旅行,今年他们要去法国和中国,费用都在普通家庭承担能力之内:法国五天,收费400英镑;中国七天,收费800英镑。

他们的课间活动时间也比较长,有20分钟,小学部有一个独立的院子,每次课间,会有两到三个老师守在门口,没有特殊原因不能进入室内,必须在外面疯玩。所以小学部的孩子基本都互相认识,因为有大量的时间接触。

▲伽伽的森林课堂。

▲每周都有三天晨跑。

而且老师非常鼓励孩子们参加这些活动:围着操场晨跑时,老师会远远地观察,给坚持跑而不是老停下来走的孩子加house point(一种加分),每周末会进行每周之星(

star of the week)

的评比,得分最多的人就是本周的每周之星。

除了体育,学校还设置了戏剧表演、艺术、音乐等课程,重视培养孩子的艺术能力。

不久前,伽伽所在的小学部刚完成了一场1个半小时的戏剧表演,这些5到11岁的孩子的表演让人十分震撼,无论是剧情,还是音乐、背景布置、演唱,服装和道具等等,都是照着专业的水准进行排练的。

这场演出,伽伽扮演了一个房屋经纪人,她非常认真地做各种准备,表演时充满了自信。

费尽心思

调动孩子们的阅读兴趣

伽伽的学校也非常重视阅读。对于培养孩子的阅读兴趣,老师们可以说是煞费苦心。

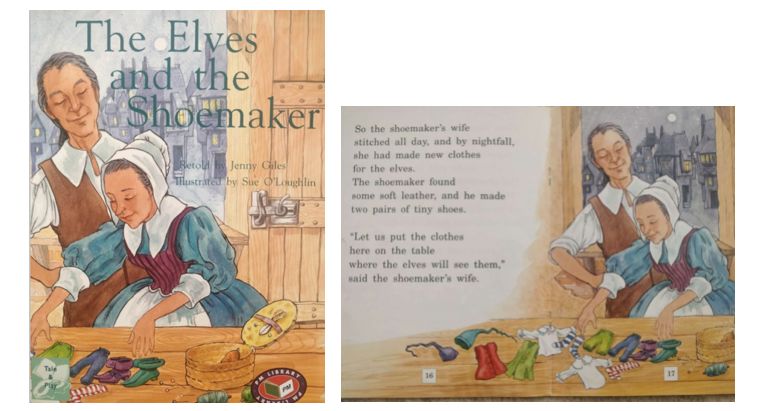

一、精心挑选的分级阅读材料:PM

PM分级阅读材料是英国规模最大、层次最精细的阅读课程,适用年龄为5—12岁,有2000多本。题材丰富趣味性强,涉及童话、科普、天文地理等等内容,编写方式也非常符合孩子的年龄特点。

每天孩子们可以借一本回家读,也可以在学校课间休息时读。伽伽每次带回来时,我都会忍不住看一看,编写得确实十分精心。

而且在分级阅读的基础上,从第二学期开始,老师就开始借小说给伽伽读:

100多页的小说《Lost in the snow》和《Horrid Henrry》系列,这些基本成了她每天的读物,老师还给她提供了《

Horrid Henrry》

音频和视频文件。

二、每周圈读时间

每周小学部会有一个小时的圈读时间,孩子们在大厅围成一圈,老师给孩子们讲绘本故事。讲完之后,会有提问接龙,为了提高兴趣,老师拿一个玩具青蛙,背对着孩子扔,扔到谁就从哪个孩子开始。

孩子提问时,老师会把好的问题记下来,最后让大家投票选出最感兴趣的问题,然后每个人都要按照自己的理解来回答这些问题。

也就是说,老师们的重点不仅在读故事上,而是在内容方面与孩子进行更为深入的交流与探讨。

三、小说阅读时间

每天小学部还会有Tea time 3:20—3:45,老师会利用这个时间来到大厅,随便坐到地上,给孩子们读小说。最近在讲《the famous five》,一般每次讲一章。

与圈读不同的是,

Tea time形式更加轻松一些。

四、鼓励阅读

上文提到“每周之星”评选,阅读也是一个加分项,老师们同样会观察,给投入到阅读中的孩子特别加分。

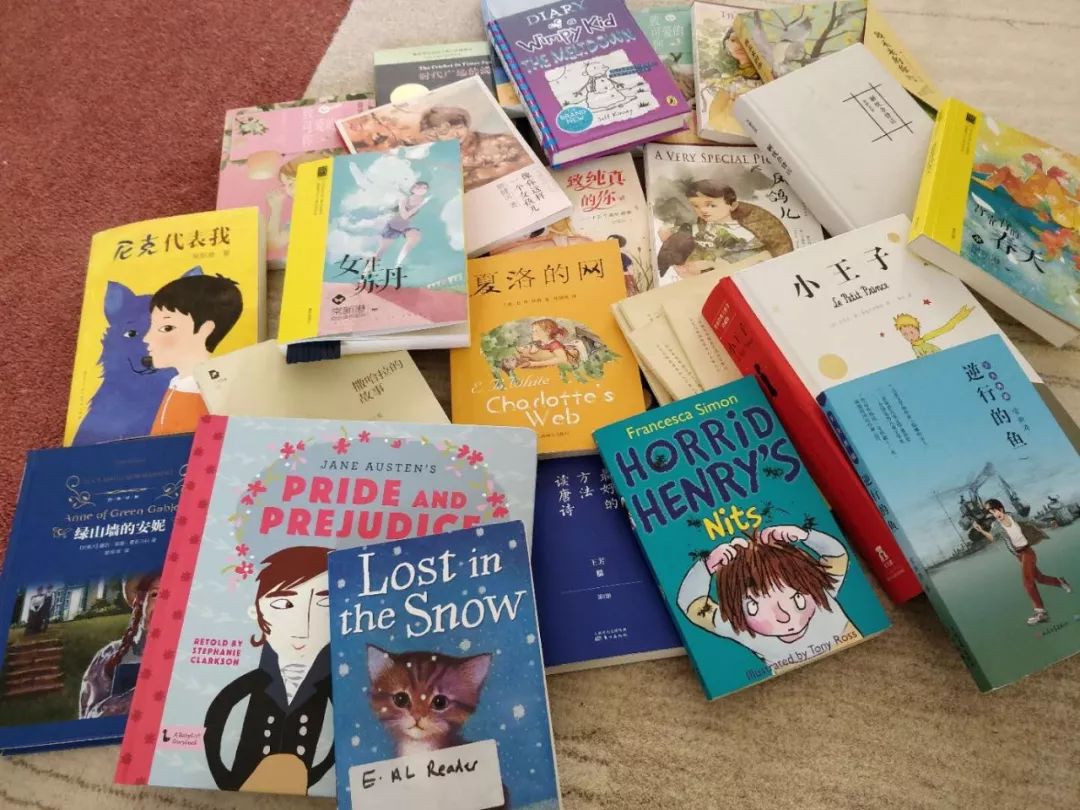

▲伽伽在英国阅读的部分书籍。

另外,世界读书日也是镇上特别隆重的一个节日,那一天孩子们都会穿上自己喜欢的书中人物的服装造型来上学。比如,罗尔德达尔和罗琳作品中的形象,迪斯尼、恐龙和彼得兔等等也都很有人气。

▲学校的世界读书日活动。猜猜他们都是谁?

我曾经就阅读问题跟伽伽有过一次对话:

问:你们班有没有根据你的观察立刻就能说出来的非常热爱阅读的同学?

答:有呀。有三个。

问:你是怎么知道的呢?

答:他们只要一有闲工夫就拿着书看,我们每周会去其他教学楼上戏剧、计算机等课程,在去的路上他们都一边走一边看。

大家可能觉得三个人并不多呀,但他们班就只有12个孩子。

一份写了六个小时

还意犹未尽的英国作业

我提到这里很重视体育和艺术活动,但这并不表示学校忽视文化科的学习。

伽伽每天都有作业,因为下午五点放学,比国内晚了一个半小时,所以周一到周四的作业她基本在学校完成,周五会带各科的作业回家做。一个学期下来,每个学科都有厚厚的一本练习本,里面都是每天在学校完成的作业。

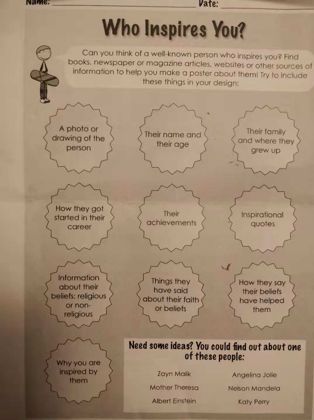

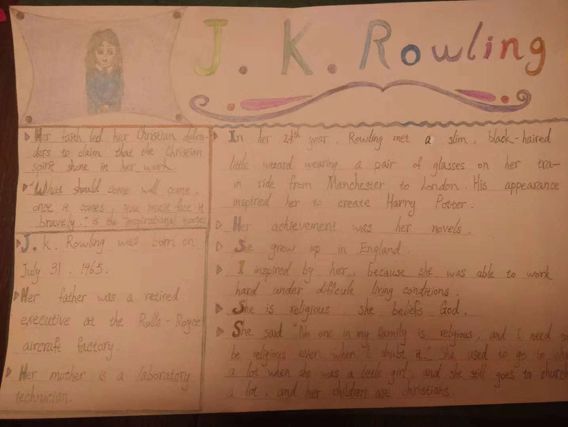

我想向大家介绍一份伽伽的作业,她做了六个多小时还意犹未尽的作业。

题目

通过查资料(包括图书、网络、杂志等)

做一份反应如下信息的海报

激励你的人是谁?

描述一下他

/她

的概况(家庭成长背景/年龄等)。

他/她是如何开始自己的事业的?

他/她有什么成就?他/她激励你的话是什么?

他/她的信仰是如何影响他/她的?

为什么会受到他/她的激励?

做作业前,她跟我谈论了她想写的人:安妮(《绿山墙的安妮》里的主人公)、夏洛蒂

·

勃朗特、

J

.

K

·

罗琳和三毛(陈平)。

伽伽最终选择了J.

K

·

罗琳

。然后,她开始用我的电脑查资料,中间时不时地跟我分享她的意外发现。

她给我看了罗琳童年时代的房子,感叹: “哇,她小时候住的房子跟我们现在周围的房子风格一样呢。”

罗琳为什么没把哈利波特写成女孩呢?

伽伽

给我读了一段话:

哈利一开始就是男孩子,我从没想过改变他的性别设定,因为改变性别不仅仅是套个裙子,换个漂亮名字,对男女的关注和期待,通常有所不同。如果哈利是个女孩,这个故事也就会截然不同。

书中卢娜的个性最特别,她表示好想再看一遍《哈利·波特》,仔细了解一下每个人的特点;她还觉得电影中的赫敏和书里的形象很不一样。

书里说赫敏长相一般,很爱读书,跟罗琳小的时候很像,可电影里的赫敏非常漂亮。然后,

伽伽

又发现出演赫敏的演员艾玛·沃特森还演了《美女与野兽》,于是这成了她下一部要看的电影。

接着,我们还针对罗琳离婚、为什么牛津大学不录取她、罗琳创作哈利波特时糟糕的经济状况等进行了探讨。

▲伽伽共用了六个小时完成的海报。

这份作业,她当天晚上做到11点多还意犹未尽。最后,她花了六个多小时完成,我说太不容易了,她倒轻描淡写地说“很有意思呀。可惜纸太小了,否则还能多写多画一些。”

伽伽学校非常重视这种主题式的作业,家长和孩子也都很用心地对待,绝不敷衍了事。记得有一次,老师布置的课题是“介绍自己喜欢的动物”,有的家长专门把自己家的狗或者马带牵到了学校,等到孩子讲完后再牵回去。

▲伽伽在这份作业中介绍了自己的猫。

最近,我在看一本英文书《The Best Things Parents Do》,里面关于家长辅导孩子作业有这么一段话:

关于孩子的功课,我们应该很谨慎地分析一下我们的感觉,然后想一想我们对孩子功课的干预是有益的还是有害的。如果我们更关心成绩而不是学习,我们就会给孩子施加压力,让他讨厌学习,逃避作业。

比如,做罗琳的海报时,伽伽时不时地与我互动,我就一直用“自己的帮助是有益的还是有害的”来敲打自己。让自己的表情、情绪、语言表达,都朝着有益的方向前进,而不是妄加评判,打消孩子的积极性。

教育在于帮助孩子

发现自己身上的那束光

这里的老师非常关注孩子们的个体差异,因材施教、给予孩子不同的帮助。

伽伽的班上有位女生,她有学习障碍,但老师认为这很正常,每次都会选择难度适当的内容来教她,并且也会根据她的接受程度给她留作业。又比如伽伽,

因为她的数学略好一些,所以每次给她的数学作业都会多一些。上周的数学作业,别的孩子只有两三页,而伽伽有十几页。

最触动人心的是,老师总能找到孩子身上的闪光点,他们在每天的教育教学过程中,都留心发现每个孩子身上的不同的光,提供环境和支持,让他们去发展、成就自己的那束光。

我问过伽伽:“你们班上谁是好学生呀?”她说她不知道谁是好学生,因为每个人都有厉害的一面。

▲有学习障碍的女生送给伽伽的画,这女生很擅长画画,这一点老师和同学都十分认同。Cat这个词里面的字母C是反着写的,能看出她在书写方面还在自我摸索过程中。

这里的老师

常跟孩子们说的两个词就是:good boy、good girl,他们不会

以考试成绩为基础来区分“好学生”和“坏学生”。

伽伽还给我讲过一件事情。有一天课间休息时,他们班的几个男生排成一排,后面孩子搭着前面孩子的肩,很有节奏地一边跳一边唱他们自己创编的一句歌词,正巧被音乐老师看到了。

然后,在那节音乐课上,老师让这几个孩子完整表演了一遍,而且其他孩子用击手、beatbox等方式给他们伴奏。老师鼓励他们继续创编,争取下节课再给大家表演。

还有学年末的家长会上,老师做总结时,会把每个孩子的特点都讲一遍,虽然这花费很长时间,但我看到每个孩子和家长听到自己或自己孩子的评价都很激动。我看得出来,老师确实对每个孩子的优势都了如指掌。

在英国这一年,我一直在思考一个问题:教育的目的到底是什么?我想每个人都有不同的理解,但我认为是帮助孩子们找到“生命之点”。

这个

“生命之点”

是一个人持续一生的兴趣和热情,一旦找到了它,他将体验到“衣带渐宽终不悔的孜孜以求”,体验到终其一生不可停歇的追求和探索。

记得以前看毛姆以高更的生平为蓝本的小说《月亮和六便士》,主人公斯特里克兰在四十岁的时候找到了自己的生命之点,当然像斯特里克兰这样惊天动地的生命之点少之又少,我们大部分人都是平凡的,即使是平凡的,也会有属于我们自己的生命之点。

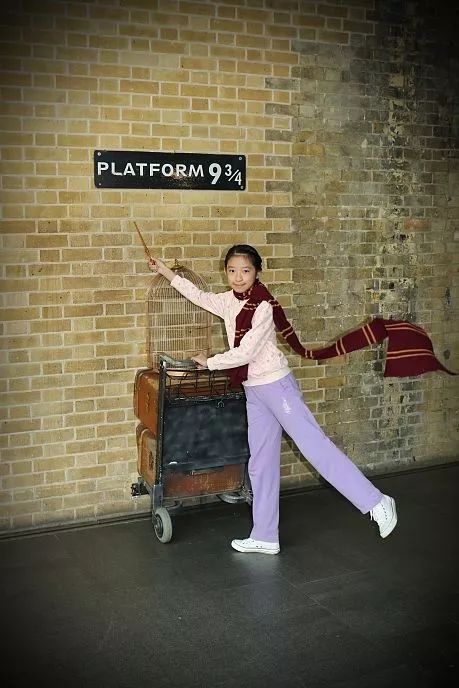

▲伽伽在哈利波特九又四分之三站台。

▲伽伽在剑桥大学圣约翰学院。

我又想起了我看过的《大学之路》,那些以通才教育见长的世界顶级大学,其实都在处心积虑、小心翼翼地帮助有学习主动性的孩子们找到属于自己的生命之点。

就像作者吴军所说:“引出潜藏在孩子内心的智能。一旦学生拥有了持续一生的学习热情,他人的教育工作也就此完成了。”

更重要的是我们对教育的理解

英国普遍认为,

11岁之前“

Playing is more important than studying”。所以在11岁之前,他们更注重孩子用不同的方式大胆表现自己,通过多样的体育活动增强体能,尝试各种艺术形式提高艺术素养。

但孩子们的时间大量用在集体活动和实践活动上,知识性的学习就会相对弱一些。这也是让英国的老师和家长感到困扰的一点

。如何平

衡两者?对此,他们也做了不少思考和尝试。

很多人认为欧美发达国家的教育要比国内的好,但通过这将近一年的国外学习,我意识到并没有完美的教育,不论何种教育都存在某种程度的优势与问题。

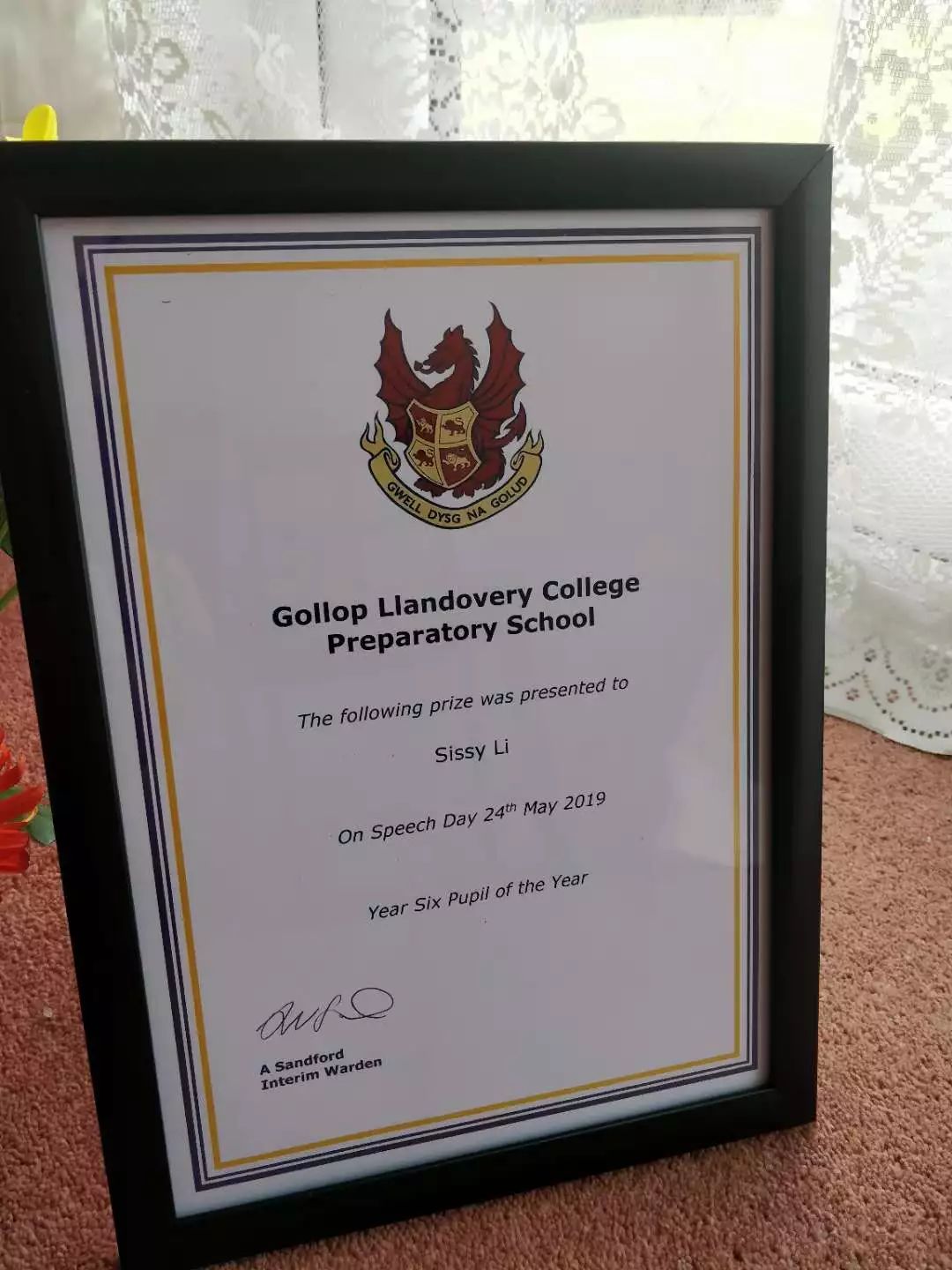

前几天,兰德福瑞学院进行了学年颁奖典礼,伽伽获得了学年之星(Pupil of the Year)的奖项(相当于国内的三好学生)。

▲伽伽的“学年之星”奖状。

但这个奖项并不只针对成绩,而是一个综合各项能力的奖项。对于刚来不到一年的学生来说是很不容易的。

而我认为这个结果与国内学校教育、家庭教育和伽伽将近一年的英国教育都是密不可分的。

小学五年级前,伽伽一直就读于一所北京普通公立学校,她养成了非常好的学习习惯,在英国,她仍旧保持国内的学习状态,主动要求老师给自己布置更难的作业,还非常认真而且极尽自己的创造性去完成老师布置的作业,

这点跟英国孩子一对比就体现出来了。

所以,我不想给出哪种教育更好的结论。

不论哪种教育,我愈发认为,家长

的教育意识才起着很关键的作用。

▲伽伽与兰德福瑞校长Ayling先生合影。

即使在英国,课程设计似乎比国内的更丰富一些,但如果家长不配合学校,不了解孩子的成长需求,也不会使得这些资源得到更好更有效的利用。同样,哪怕在教育存在不少问题的中国,

我们也可以利用国内的资源和学习环境,结合不断改进的家庭教育理念,辅助孩子成长。

社会环境、学校教育制度确实存在差异,但如果我们对教育的本质有深入的思考,知道孩子身心发展最需要的东西,那么无论在欧美发达国家还是在中国,我们都能因势利导,尽可能让孩子既保有快乐又能高效学习,帮助他们找到属于自己的“生命之点”。

随着回国的时间越来越近,有不少人问我,孩子回国后还能不能适应国内的应试教育体制?