编者按:本文原载《湖北民族学院学报》,2018年05期,感谢方旭老师授权“古典学研究“公众号刊发。

生命政治

(

biopolitics

)成为西方学术界研究的热点问题,至少说明了西方政治思想史的演进过程中隐约发生了一次重要转向:

古典政治哲学将国家或者政体作为政治研究的对象,而生命政治则将“生命”作为政治的对象

,需要我们深思的是,这里的

生命

究竟指的是什么?按照国内学界的理解,几乎集中在个体与管理体制,个体与绝对主权者的关系。由此存在我们比较熟悉的两条生命政治解读路径:

一条

是

福柯

重启生命政治概念之后,指的是一张悬置主权下的微观权力驯化生命,生命政治从国家暴力转向管制国家(

État de police

)治理模式。

另一条

则是

阿甘本

通过例外状态召唤出全然宰置生命的绝对主权者。

Michel Foucault: The Birth of Biopolitics

这样的论述至少要回答以下几个问题:

第一

,既然福柯“号称”重启生命政治,那么前福柯的生命政治是什么?由此进入

第二

个问题,既然现在的生命政治考察的是个体生命,那么原本的生命政治是否考察的是国家?抑或国家本身是否就是一种生命?

莱姆克

(

Thomas Lemke

)指出,“生命政治”一词最早由瑞典政治学家

契伦

(

Rudolf Kjellén

)创造。从词源学的角度来看,“生命政治”的定义是“处理生命问题(希腊文

:

bíos

)的政治(

politics that deals with life

)”,而不是“用政治处理生命(

politics deals with life

)问题”。而契伦本非哲学家,与他的学术身份更贴近的介绍是:瑞典著名

地缘政治学家

。那么

第三

个问题便是,地缘政治学与生命政治的关联是什么?面对以上问题,本文以德国地缘政治学派为主线,通过走进前福柯时代,分别考察拉采尔,契伦,豪斯霍弗等人的“生命政治”基本概念,尝试对以上问题予以回应。

一般而言,

拉采尔

(

Friedrich Ratze

l, 1

844-1904

)

可被视为“德国政治地理学之父”,而非“地缘政治之父”,是因为他自己在作品中从未使用过“地缘政治”一词,但他的《政治地理学》

(

Politische Geographie

,

1897

)中对

生存空间

(

Lebensraum

)的天才发挥,用

生物类比的方式研究国家政治,

专门讨论

空间

(

Raum

)和

位置

(

Lage

)建立的

法

(

nomos

)

,这一思想直接影响了魏玛民国著名公法学家

施米特

(

Carl Schmitt

)《大地的法》及其诸多国际法思想。依据拉采尔的空间概念的构建,摆脱传统地理学的研究范式,发展出如今的地缘政治学的系统学科

。

“拉采尔的国家观,实在就是他的世界观,即有机体的世界观,”将国家作为“有机生命体”研究对象,可谓“生命政治”研究的发微。

拉采尔

(

Friedrich Ratze

l, 1

844-1904

)

1844

年

出生于

巴登

-

符腾堡州卡尔斯鲁厄的

拉采尔,从小爱好自然科学,喜欢采集动物植物标本,在

卡尔斯鲁厄当地进行六年的中学学习,在此期间学习了地质学、古生物学和动物学的课程。从

15

岁开始,他成为一名药剂师,直到

22

岁进入海德堡大学,在德国著名的进化论生物学家

海克尔

(

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel

)门下广涉动物学、地质学和比较解剖学,大学毕业论文是《关于贫毛类动物解剖学及其生理学的研究》。可见,拉采尔受到达尔文进化论影响很大,大学时的学术训练使得他能够将生物学应用到人类学、地理学等学科当中。

大学毕业后,拉采尔以志愿者的身份参加了

1870

年的普法战争,因为作战勇猛获得铁十字勋章。

1

871

年普鲁士胜利统一后,拉采尔的民族自豪感得到极大的提升。他开始从生物学转向地中海附近开展地理研究,并将自己的考察写信寄给《科隆日报》编辑部。一年后,科隆日报许诺留给拉采尔一个旅行调查记者的职位,此后的三年拉采尔在南欧、美国、墨西哥、古巴旅行写作,在美国考察纽约、波士顿、费城等城市,仔细研究了美国中西部地区德裔人种的迁徙与繁衍情况。

这一份工作对拉采尔的影响可谓巨大,回国后他辞去自身的报社记者的工作,于

1875

年担任慕尼黑技术工业专科学校的教师,

31

岁开始正式踏入学界从事地理教学。入校第二年他根据自己在北美地区的调研出版了第一部人类学著作《北美城市与文化

概况》(

1876

)

,凭此著作从讲师荣升助理教授

,4

年后,他获得该校的教授头衔。

拉采尔首先是一名

人类学

家。

1882

年,他出版了在人类

学界影响深远的是他的第一部巨著《人

类

地理学》(第

一

卷,也有译为《人

文

地理学》

),实际上这本书的第二卷是在

9

年之后出版,从出版时间上看,拉采尔的

《人类

的历史

》(

3

卷,

1885

-

1888

,也有译为《民族学》

《万民志》)与《人类地理学》(第二卷)出版的时间交叉重叠,这说明

《人类

的历史

》

与

《人类地理学》

之间有极为深刻的写作渊源。

在《人类地理学》第一卷第一章中,拉采尔分了三个课题分别阐述:

一是

“人类分布论”,研究地球上人类居住的地域和不适于人类定居的地域,记述人类居住地域内人类分布状态,以地图表现人口密度、聚落和道路等。

二是

“人类迁移论”,动态考察人类的分布拉采尔认为“在自由的空间,民族恰如液体向四面八方流出,直到遇见障碍为止,在出现障碍的地方,迁移运动分散,或是沿着山谷和森林空隙,或是曾经居住过人的地方,总之是向助力最小的方向前进,当障碍难以逾越,便暂时停止向外迁移。”

三是

“生理-心理学环境论”,讨论的是“自然对个人以及通过个人对整个民族的体质和精神的影响”。

从文稿出版脉络来看,

《人类

的历史

》

承继《人类地理学》第一卷之后出版,如果说《人类地理学》关注的是人类分布静态学,那么,

《人类

的历史

》

则致力于

“在人类的各种关系中、在人类向社会和国家发展的过程中研究人类”的科学,

主要研究人类迁徙、文化影响,以及人类与自然环境诸多因素之间的关系

,确切的说,人类地理学的研究指向在于种族之间的交往与迁徙,并由之引发出的政治论题的学科。

《人类

的历史

》

共分五部分,分别冠以“人类学的原则”,“美洲-太平洋种族集团”,“黑人种族”,“南非和中非浅色种族”,“旧世界的文明种族”论述,令人吃惊的附带了

1160

个插图。本书第一部分“人类学的原则”中,拉采尔明确人类学研究的任务“在于忠实那些被忽视较低的文明等级,以及从较低等级走向较高文明的过程,人类学不仅是让人类知道自己是什么,而且要让人类知道他是如何成为当下的状态,只有这样我们才能知道人类的统一性和完整性”

。拉采尔凭靠殖民传教士积累的文献,主要论述了美洲—澳洲—大洋洲—非洲—亚洲诸种族生活,

他从“人类种族的情形、领域以及数量”,“自然种族在人类中的位置”,“自然,文明兴起与传播”,“语言”,“宗教”,“科学与艺术”,“发明与发现”,“农业与畜牧业”,“服饰”,“习俗”,“家庭与社会习俗”,“国家”等方面论述“人类学的原则”。

世界民族的迁徙

值得我们注意的是,拉采尔为何要研究欧洲之外的种族分布与迁徙呢?当普鲁士

通过战争兼并了诸多邦国,并形成足以与俄国、奥地利、法国等老牌帝国主义强国相抗衡的大国之时,世界政治版图随着新的大国的崛起而发生不断的变化,故而这部书显然具有极强的

政治本性

,至此开始触碰“生命政治”的表层:

国家作为生命政治的主体,那么国家就应该具有自身的生命性,其生命性巨大的体现便在于世界民族的文化交往与民族迁徙之中,随着民族之间的交往与流动,人类迁徙及其文化的地面分布图开始蔚为大观

。

1886

年,他接受了在

莱比锡大学

的

邀请,接任

李希霍芬

(

Richthofen

,

Ferdinand von

)的教职。

《人类的

历史

》

出版三年之后,

1891

年《人类

地理学》(第二卷)才以“人类的地理分布”为题的面世,第二卷进一步

论述了人口分布与移民和环境的关系,以及环境对个人和社会的影响。他认为人是地理环境的产物,但同时认为由于有人类因素,环境的控制是有限的,并把位置、空间和界限作为支配人类分布和迁移的三组地理因素

,创立了

现代的“人类地理学”

。

有人将《政治地理学》(

Politische Geographie

,

1897

)视为人类地理学的第二阶段,实际上这一部作品上同样打上了时代的烙印,此时的德意志第二帝国通过三次王朝战争完成统一之后,逐步走向繁荣昌盛,经历过普法战争,并获得战功的拉采尔是这个充满活力的新兴国家坚定支持者。

在这部书中,

拉采尔认为“

人类的历史是人类适应环境的故事

”,

在拉采尔看来,德意志对殖民地与世界力量的呼唤,不过是自然生物体发展的结果,他用

“有机国家”完成其学说体系。概括说来,

第一

,拉采尔将“有机国家”视为“地球表面分布生命的一种形式”,国家是地球上的一个单纯细胞的生物体。

第二

,国家是由特定的人群通过一定的语言结合在同一政府组织之下所居住的地球表面的一部分,国家是属于土地的有机体,国家就是一群人和一群土地的有机体。

第三

,国家比作人体,边疆是末端器官,生长的地域为其四肢,公路,铁路,水道为其循环系统,国家首都为头脑,心脏和肺腑。国家是一个不断增长的有机体,国家的土地与人口增长增长。

第四

,有机体是生长的,“国家侵占他国领土是内部生长力的反映,强大的国家为了生存必须要有生长的空间。”“地理的扩张,更加如此的是政治扩张,是运动中物体的所有特性,交替地前进扩张和倒退收缩。这种运动的目的是为了建立国家而征服空间”,

这种

流动的空间

(

Raum-Motiv

)就是无任何边界的世界,作为有机体的国家通过“吞并与并吞”中将小的有机体纳入自身,直到实现共同精神体发展的终点。

作为殖民地扩张的后来者,拉采尔所强调的“生存空间”为德国第二帝国的政治野心提供了一个完美地自我辩解,国家增长的“有机体”理论符合“德国将其未来看作一个朝气蓬勃、开拓进取的资本主义国家巨人的观念。”不过——俾斯麦下台后的第四年(

1904

年),拉采尔在下萨克森州的阿默尔兰县去世。

学界普遍认为是拉采尔的

生存空间论

激发了希特勒《我的奋斗》中的扩张主义意识形态,并为德国向欧洲扩张提供理论支持,实际上远非如此直接。无论是从理论而言,还是从政治实践中看,拉采尔至死都未听说过“地缘政治学”这个词,至于将他当做地缘政治学的开山鼻祖,实属后人所为,不过论及“生命政治前身”,将国家作为一个生命体的起点——无论如何也绕不过拉采尔,而“生存空间”如何与地缘政治产生勾连这是拉采尔后学

契伦

(

Rudolf Kjellén

)的工作。

契伦(Rudolf Kjellén,1864-1922)

泰勒

(

Peter

J. Taylor

)认为,

早在

1899

年契伦就发明了“地缘政治学”一词,在

1901

年《科学的政治学》一书中第一次出现地缘政治的字眼,不过没有深入讨论。

瑞典学者契伦深入研究国家的本质,他认同拉采尔将国家描述成为有机体——事实上,他的最为重要的作品的标题:

《国家为一有机体》(

Der Staat als Lebensform,1916

)对拉采尔将国家视为生命政治研究对象的传承昭然若揭,

契伦认为“地缘政治是关于国家作为在空间被体现的地理有机体的科学,”

并且在《国家为一有机体》中正式将地缘政治学作为一门学科提出来,契伦的用拉采尔的

有机体理论

发展国家地缘政治学。

1920

年,契伦第一次引入“生命政治”概念,在他的《政治学科原理》一书中,他写道:

有鉴于内在于生命自身的这种典型的紧张……我倾向于将这一追随生物学之特殊科学的学科命名为生命政治。在社会群体的战争中,我们能很清晰的看到为生存与成长的生命斗争的残酷性。与此同时,我们也能检测到在群体内部为了诸种生存的目的所形成的一种强有力的合作。

由此可见,契伦的生命政治与其地缘政治学说实际上是一体两面。在他看来国家作为生命体也是存在两个不同的层面

:第一种指的是国家具有的“生物性”,他认为

“国家不是由法学家生造的、偶然或人为的聚集,而是根植于历史和现实有机孕育而成,是个体的人的基本类型表现——总而言之,是生物学的启示或者某种有机生物存在。”

他接受拉采尔的“流动边界论”,将国家行为更多被视为一种竞争力量。国家作为一个由土地组成的有机体,随着国力不断增强,少数强大的国家吞并弱小的国家,并且占有其土地,这是达尔文进化论颠扑不破的永恒规律。

但是——在契伦看来,拉采尔的国家理论还不够“有机”。

契伦在

《当代强国》(

Die Großmächte der Gegenwart,1914

)、《世界大战的政治问题》(

Die politischen Probleme des Weltkrieges,1916

)、《作为生命形式的国家》(

Der Staat als Lebensform,1917

)等,

架起了生命政治与地缘政治合拢的一座桥梁

。拉采尔没有看到土地之外,还需要其他因素参与到国力竞争中来,这些因素包括

“土地,政府,人民,文化以及经济”五个部分,“这‘

五种力量

’,有如一只手的五个手指,在平时和战时共同工作。”

一个国家是否具有强大国力,关键取决于这五个方面在多大程度上能够协调发展。

契伦对拉采尔的理论超越还远非如此,他要从理论打破从人类学走向地缘政治这个路径。

契伦认为,眼下我们看到现代国家内具有同质性的民族实际上是一种假象,不过是几个世纪文化交融后的产物,“事实上不存在纯粹的种族,将政治建立在人种学分析的基础上——就是建立在某种幻想的基础上”,人们必须将民族国家的概念从实际政治中区分出来。

这就引出了国家

“文化性”面相。在他看来,“

国家有感情,有社会(和家庭)利益;军队意味着责任。这个军队(政府机构)把它的理性野心与国家的本质要求相对立,建立了永久的机构,也拥有合法捍卫自由的权利,与阶级斗争和社会的胁迫相抗衡。因此,军队是国家‘文化性’的本质

。

”

对于契伦而言,作为“生命政治”主体的国家要高于个体公民,只有在保全自身繁荣稳定的前提下,个体公民的教育医疗、社会保障、以及司法管理等生命政治的基础才能够得以保存,公民要实现个体“生命政治”的延续,首先要服从国家这个“大生命”。

要维持这个大的“生命的存续”,经济上的“自给自足”的一个至关重要的问题。契伦对拉采尔另一个超越在于他将经济上自给自足的问题作为“国家生命”重要考察问题。

契伦认为:

国家是本国公民的家和壁炉。公民们必须在这儿设法满足自己的物质需要,而他们的国家必须为了这个目的而组织起来。然而,有时人民需要的生长超出了国家;那时国家就必须努力以不同的方式、在自己的边界之外满足他们。在这种功能中,在国家对人民物质需要和建立于本国土地之上的经济系统的照顾中,国家起着经济机体或家庭的作用。国家作为家庭的学说被称为经济政策。

他发现,如果一个国家的基本需要依赖于从其他国家的进口,就绝不可能完全独立。因为这个国家必须设法获得提供者的青睐,必须要迎合提供者的政治上的要求和想法,以防他们切断必须的物资供应。对他而言,英国遭遇的困境似乎是最为警醒的例子。“即便是在英国辉煌的顶点,它发现自己的手脚像其他大国一样被绑住。它永远不会与美国发生战争:这将是自取灭亡,因为他们工业的主要的原材料市场将被切断,同时也将剥夺他们人口主要供应来源。如果我们可以在这个案例中学到——这些物资必需品妨碍了经济独立政策。”

因此,对于契伦而言,国家经济上的独立与国家地理上的独立具有同等重要性。

契伦进一步指出,要彻底摆脱外部的依赖,就需要通过合理的经济自给自足来解决。籍此,他提出了德国为中心的“中欧(

Mitteleuropean

)空间”,契伦显然明白——面对欧洲各国的竞争,北欧的斯堪的纳维亚集团根本无力对抗,唯一出路就在于“拥立”德国成为日耳曼-

北欧组织中心,以柏

林-

巴格达铁路为串联,形成覆盖奥匈帝国、奥斯曼帝国的广大世界性内陆帝国。

中欧的德国

不过“中欧空间”只是是一个政治性的概念,在他看来——土地和政治上的联合只是有机联合体的一部分,要实现经济性的空间独立才能够真正实现国家独立。在地缘构建的实践角度来看,德国只有将势力沿着柏林—巴格达线

扩大至

中欧和东南欧,近东和非洲大部分地区。从这些区域食品和原材料可以满足德国一切需求,而不用再依赖海外的供应品——一个内陆大型经济帝国呼之欲出。

契伦的“空间”实际指的是两个:前一个是“

柏林

-

巴格达

”铁路经济空间,后一个则是以“德国为中心”覆盖整个的政治空间。

作为地缘政治学学科真正的创始人,契伦在晚年(

1920

年)将生命政治与地缘政治结合,其承接拉采尔衣钵倡导的达尔文主义“国家有机体”论,反映出的是德国地缘政治学派努力促使分裂的中欧陆地团结为一体,成为一个新兴势力的空间力量,从而能够对抗从西班牙-荷兰-英国海上霸权,契伦点破的“古今陆地-海洋”之争的指向,不仅让日后的美国看到了自身亟需作为海洋霸权力量之担当,同时,一战之后,德国全盘接受了英美战后计划,产生出“怪胎魏玛”,也使得“生命政治”走向另一个极端状态。

德国

地缘政治基于一种坚信:空间是作为“生命有机体”的重要生长条件,按照地缘政治学观点,既然是“地缘”政治,涉及到的显然是领土问题。

19

世纪以来,民族国家的力量不断增长打破了传统的帝国体系的治理模式,而两者相互争夺的关键要素便是空间。随着民族国家追求自我独立进程之中,自然会遭遇诸个帝国的联合围剿。契伦看得清楚——德国无力独自与英国帝国主义争霸,要重新划分欧洲势力范围,

单纯依靠军事力量,还不足以与之对抗,需要整合“

土地,政府,人民,文化以及经济”构成“生命有机体”的五个部分

。

一战的战败,这是对德国地缘政治学派扩张主义的一次巨大打击。

《凡尔赛和约》不仅使德国失去了领土、人口、耕地、矿产,还严格限制德国的军备和国防,要求德国支付大量的赔偿,部分德国日耳曼人则成为异国他乡的少数民族。《凡尔赛和约》带给德国的屈辱,使得其国际地位一落千丈,国内形势也好不到哪去——生产衰退、工人失业、经济处于崩溃的边缘。新的宪制虽然建立,但是这个“全盘西化”的宪法由于天然的政治妥协性,整部宪法结构庞大,条目繁杂,各党派为了各自利益在条文中用尽心思,形式上对各国先进宪法的模仿,被嘲笑为“

英法美等国宪政制度的舶来品拼凑之物

”。

与普鲁士建构的军事强国相比,如今的德国今非昔比,这一切引发更为激烈的极端民族主义。

凡尔赛和约

德国知识界自当受到民族主义的影响,

豪斯霍弗

为代表的地缘政治学派是其激进民族主义代表之一。第三代传人豪斯霍弗曾亲身参加过西线作战,

1918

年德国战败后,虽然他获得少将军衔退役,但他显然明白德国输掉了并不应该输掉的战争。在他看来,德国战败的其中一个原因就是德国领导人缺乏地缘政治教育。军队退役之后,他开启了他地缘政治的学术生涯:

在慕尼黑大学中讲授地缘政治学,并创立地缘政治学研究所和《地缘政治学》杂志。在他对地缘政治学的传播下,其周围团结了一批复兴拉采尔传统的地缘政治学的鼓吹者。

豪斯霍弗接受拉采尔、契伦的“国家有机体”学说,但他发现契伦的地缘政治理论还是略显空洞,因为即便占据“空间”,通过各种方式(五因素)进行治理,如果没有足够的“人口”在空间上扎根,所有的空间不过是无效领土。他大胆的提出了

生存空间

(

Lebensraum

)概念。所谓的生存空间,即是

足以供养一国人口的土地面积和自然资源

,“一个国家为贸易和移民而必须进行的领土、尤其是额外领土扩张。”

可见豪斯霍弗的“生存空间”理论的核心有两点:一是丰饶的土地,二是充裕的人口。实际上这个理论的来源还不在德国本身,而来自于他在

1908

年日本担任驻日武官的观察

。

按照契伦的生命政治理念,国民的生命必然要服从国家生命,可这不过是一种学科理论。豪斯霍弗发现,日本的生命政治比契伦的理论更为超越之处在于:

日本人对自己的天皇如神一般极度忠诚,将生命交托于天皇不需要任何理论支撑,凭借的是对天皇体制的信仰。在这一套信仰体系当中,国民以自我牺牲为美德,能够最大限度地压制个人欲望与利益

——这也不难理解日本军队发动牺牲自我的恐怖袭击,在他们看来是生命政治的崇高实现。

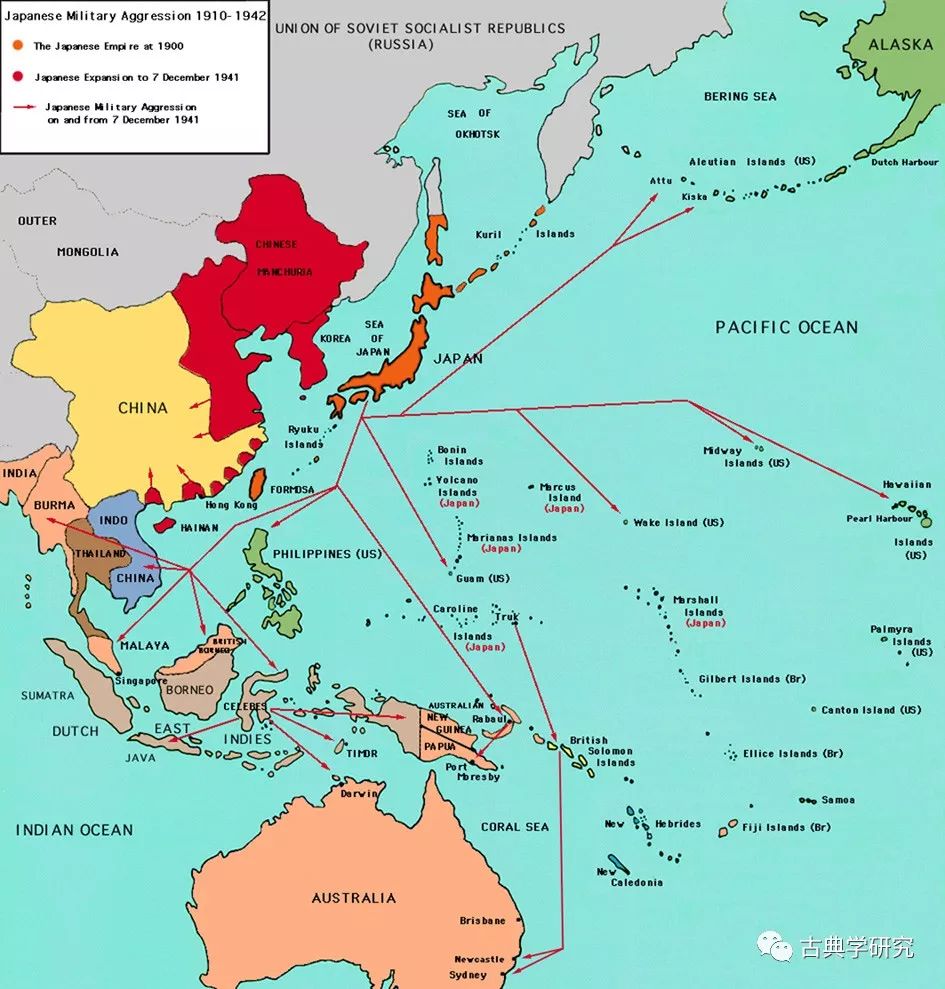

由此,豪斯霍弗发现日本凭借着国民对天皇的信仰,通过“人口控制术”实现的地理扩张。

不过,日本政府并不满足于仅仅通过信仰来推广其扩张计划,东京主导的文宣系统将日本描摹成处于世界上最强大国家挤压窒息的边缘,国家土地无力养活不断增长的人口。几乎所有的宣传喉舌(政治家、出版商、作家和教师)共同呼吁“更多的人口,更多的土地”。通过各种宣传手段,那些极端扩张分子唤醒了人民“国家生命本能”,将自己的扩张美化为

自然必然性

(

natural necessity

)

。

在这一背景下,日本政府制定了一系列以人口迁徙为主导的扩张计划,其规模相当宏大,涉及美洲太平洋沿线几乎所有岛屿和沿海城市

。政府一方面通过公开资助移民或以外交方式为国民寻找可居住的新领土,另一方面通过秘密指导各居民团体和商业企业进行劳动、投资迁徙,由此逐步吸收国外的土地。

日本的扩张

豪斯霍弗对日本地缘政治的研究体现在

博士论文《对大日本国防力量及其世界排名和未来的考察》(

1913

)和《日本帝国在其地缘中的发展》(

1921

),《太平洋地缘政治学》(

1925

)两本专著之中,对于豪斯霍弗而言,日本是德国地缘政治最好的老师。

明治天皇

睦仁

与普鲁士国王

威廉一世

几乎同一时期登基(相差三年),到了

1910

年,日本吞并朝鲜半岛,其领土几乎扩张了一倍,而德国国内则为在山东占据的一小块殖民地争吵不休。日本的扩张的直接理由是“日本的国土无法容纳其一亿人的人口”,但据他的实际观察,日本的人口和领土危机并没有他们渲染的那么严重:

第一

,

1914

年日本的总人口大约是一千六百万离小村外相预言的危机人口总数

一

亿人口相距甚远。

第二

,在计算整个日本人口密度的时候,小村外相偷换了领土面积的概念,他在演讲稿中略去了“

关东(

Kwantung

)、满洲铁路区、满洲的诸大河谷

以及位于它们东边的、居民稀少的肥沃乡村。因此,计算出的人口密度揭示的数据在作进一步评论时总是过高。”按照他个人的算法,

1914

年日本本土和殖民地足够容纳一亿余人的人口。不过——小村的演讲极力渲染日本危险的处境深深的震撼了豪斯霍弗。

归国之后,豪斯霍弗将德国地缘政治学派理论与日本的政治实践深入融合,他的地缘政治视阈下的“生命政治”内涵包含以下几个方面

:一

是

接受了拉采尔的“国家有机体”的学说,进而推延至建立以德国为中心的新的有机秩序。在他的规划之中,德国成为新秩序空间的主要的工业国家,传统的工业国家法国和波兰被迫转型从事农业生产,荷兰、丹麦成为德国蔬菜和玉米的主要供给国,德意志第三帝国这个“进击的巨人”要比拉采尔时代更为“健壮”。二

是

他接受了日本人口危机的舆论渲染,他不断的强调德国狭小的生存空间与不断增长的人口终将导致德国崩溃。他更加担忧的是德国城镇化的加速导致的农业人口的迅速下降,他们深知“只有扎根在土地上的农民才能维护德意志帝国”,

豪斯霍弗的呼吁得到了纳粹政府的回应。

1933

年

10

月政府颁布了《德意志帝国农场继承法案》,将所有农场定为“世袭宅地”,这样的宅地政府无法剥夺的,但同样不能被出售,抵押或被赎回,必须不可分割地传给一个继承人。该法令的目标在于使农民留在土地上,不能放弃宅地而转去做其他工作。

第三

,“日耳曼化”新秩序空间。由于德国人口贫乏,要真正实现空间秩序整合,就必然只有“日耳曼化”整个空间领土才能得以实现。

豪斯霍弗号召海外“日耳曼人”回归德意志建立的空间新秩序,从而重新编排整个空间人种序列结构。在新的空间秩序中,必然要实现人种的“纯化”,减少种族间的摩擦。

从英美地缘政治学看来,

二战期间豪斯霍弗的地缘政治学为希特勒的扩张政策提供服务,

希特勒

早年的秘书

赫斯

(

Rudolf Hess

)引

介下在兰茨贝格监狱与豪斯霍弗会面,并将其主要观点融入《我的奋斗》一书之中,

故而由此地缘政治学说

被西方主流学界认定为法西斯学说,这也并非是污蔑。

自从

1871

年德国在普法战争实现统一以来,德国迅速在欧洲崛起,成为欧洲大陆经济军事强国。在这一背景之下,从拉采尔、契伦、豪斯霍弗德国(瑞典)地缘政治学家们鼓吹的“生命政治”指的是国家作为一种“生命的有机体”,无论是人,抑或国家作为政治客体的生命,随着自身不断强大而生长,其内涵在于为德国扩张的辩护。

福柯“重启生命政治”的意义在于将视线从王权暴治下的“国家生命”转向规训权力下的“个体生命”。当希特勒宣布犹太人为劣等种族之时,宣判了奥斯维辛集中营“活死人”的“生命”是由“政治”决定,当

2001

年《美国爱国者法案》颁布之后,关塔那摩关押的阿富汗塔利班成员的“生命”亦是如此,两者都是现代国家政治决定“生命”的极端化典型。意大利左翼哲学家

阿甘本

(G

iorgio Agamben

)

评论道:

[关塔那摩]根本上抹消了这些个人的任何法律地位,因此创造出一个法律上无法命名与无法归类的存在……能够与之相提并论的只有纳粹集中营犹太人的法律处境。

“生命政治”政治的转向揭示的

更为根本的政治哲学问题

是:统治阶层内部结构形式发生了改变,不过——例外状态(战争)过后,维持安全(例外状态常规化)成为了释放纳粹式的“生命政治”的幽灵的一道缝隙,

从德国地缘政治学派的视阈考察“生命政治”不只是一种学术脉络上的梳理,更重要的是基于当代生命状态视角审视政治权力。

在这个逻辑上,我们再来反观今日美国的反恐怖行动,似乎也依然沿着种族帝国主义的叙事逻辑继续前进。

[1] Thomas Lemke

.

Biopolitics

:

An Advanced Introduction[M].New York University Press,2011.

[2]

索尔

▪

科恩

.《地缘政治学:国际关系的地理学》

[M]

.严春松,译.

上海:上海社会科学院出版社,

2016

.

[3]Joel Kotkin

.

The New Geography

:

Howthe Digital Revlutoion is Reshaping the American Landscape[M].New York

:

Random House

,

2000

.

[4]

盛叙功.《西洋地理学史》

[M].

重庆:西南师范大学出版社,

1993

.

[5]

石川荣吉、佐佐木高明.《民族地理学的学派及学说》

[J].

世界民族.

1986(05):32

.

[6] F

riedrich Ratzel

.

The History of Ma

nkind[M].

A. J. Bu

tler trans.L

ondon / New York

:

MacMillan and

Co.Ltd

,

1896

.

[7] Andreas Dorpalen.The world of General Haushofer:

Geopolitics in Action[M].Washington

:

Kennikat Perss

,

1942.

[8]

Preston E.Janies and Geoffrey J.Martin

.

All Possible world

.

A History of Geographical Ideas[M]

.

Second Edition

.

New York

:

John Wiley and Son

.

1997

.

[9] Peter J. Taylor

.

Geopolitische Weltordnung[J]

.

WeltTrends.1994(04):53.

[10]

瓦列里

▪

列昂尼多维奇

▪

彼得罗夫.《俄罗斯地缘政治:复兴还是灭亡》

[M].

于宝林等,译

.

北京:中国社会科学出版社,

2008.

[11]Rudolf Kjellén.Der Staat als Lebensform[M].Stockholm: Hugo Gebers forlag.4thed.Berlin,1924.