上世纪80年代,张蔷的迪斯科歌曲像一个闯入者,带着一股自由的力量。

害羞的女孩

很多出生在上世纪80年代之前的人印象中都有这么一段唱词:“自从在相思河畔见了你,就像那春风吹进心窝里,我要轻轻地告诉你,不要把我忘记……”这是1962年问世的一首台湾老歌,曾经被凤飞飞、陈淑桦、蔡琴、陈百强等众多歌手演绎,但是人们似乎更熟悉的声音则是来自张蔷,这首歌来自她1985年初发行的一张名为《假如》的专辑。

80年代初期,邓丽君、刘文正、张帝的音乐风潮刚刚刮过,这些曾经一度被批判,“只敢在家里偷着听”的音乐开始被社会大众所接纳,人们开始正视这种现代的情感表达。1980年,“立体声”逐渐成为一种音乐标志,那时候中国家庭的录音机数量开始多过收音机,常见一些穿着喇叭裤戴着墨镜的年轻人肩扛着录音机从胡同里招摇过市,他们是中国的第一批流行音乐接纳者,他们在歌曲里为自己的青春寻找答案。那个时候的张蔷还是北京市海淀区205中学的学生,和很多年轻人一样,听流行歌是她生活中的一部分。

张蔷出生在北京的音乐家庭,母亲是中国电影乐团的小提琴手,上幼儿园的时候她便开始学习拉琴,小时候的她很难投入,练起琴来也是断断续续的。她记得自己常常跟随母亲去影棚录音,在那里见到了德德玛、朱明瑛、李谷一、指挥金正平做录音,那个录音棚似乎让儿时的张蔷充满了某种期待,期待自己某天可以录一张自己的专辑。

张蔷

“我那会儿看演出的机会比同龄人多。”张蔷至今还能细数出一些演出,例如佐田雅志、杨百翰大学、跳健美操的关西艺术团、日本松山芭蕾舞团、小泽征尔,以及俞丽拿、盛中国的小提琴演出等。小时候的张蔷看演出很投入,这些演出冥冥中为她打开了一种音乐的界限和表演的思路,正是在这些演出中,她开始寻找一种属于自己的声音,属于自己的演出方式。

小学毕业前,她想报考中央音乐学院附中,于是带着小提琴去面试,一入考场,她给老师鞠了个躬,说了句“不想在前进小学念书了”,随即拉了一曲“火车向着韶山跑”,之后被拉帕格尼尼的同学们“淘汰出局”。不久,她又在唱歌中找到了一种快乐,她说:“我很早就有方向了,那时候就特清楚自己想唱什么。”

卡彭特(Carpenters)的《昨日重现》(Yesterday Once More)是少年张蔷每天早上起来闭着眼打开录音机听到的第一首歌。那时候,十二三岁的她总是待在家听电台节目,无论播到哪种语言的电台,只要里面有音乐,就能和她产生共鸣。1984年的某个冬天,放学回家的张蔷听到了一首贝斯开头的歌曲,随着鼓点节拍的进入,她跟着脱下毛衣在家跳起舞来,很长一段时间,那个旋律都在她脑子里徘徊,过了很久她才知道,那首歌是迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)的《Billie Jean》。

凭借着“海外关系”带来的大量音乐和自家转录的各种音乐磁带,张蔷开始在这些音乐参考中学习,年轻的她接连爱上了刘文正、杰克逊等好看的男孩,也逐渐在那些充满活力的音乐中找到了喜欢的声音。“五轮真弓、大桥纯子我都非常喜欢,尽管我后来也唱过松田圣子的歌,但始终不算最喜欢的一类,因为她的音乐就是那种偶像声音,虽然我在80年代唱的也是这种东西,但始终不是我仰视的那种歌手。”张蔷说,“我最喜欢的还是辛迪·劳帕(Cyndi Lauper),她的嗓音非常有辨识度,天真甜美,但是也有张力,可以从童声变到粗犷,那个时候我想留一个劳帕的发型,我妈说那可不行,你这不就是‘文革’时候的阴阳头么?出门会挨揍的。”

迪斯科闯入者

此时在中国开始传唱的流行歌曲已不再是“靡靡之音”,电视台上偶尔也会听到几首脍炙人口的港台音乐,很多人觉得那就是“新潮”,却又说不上“新潮”到底是什么,对他们有怎样的影响。1984年,央视播出了全国青年歌手电视大奖赛,尽管当时只有美声和民族唱法两个品类的选评,但是仍有相当数量的年轻人准备了通俗歌曲去参赛。

同年,北京也在海淀文化馆举办了一场歌手大奖赛,现场来了不少唱美声、民族,苏式民歌的选手,张蔷是人群中最标新立异的一位。那会儿与她合作的吉他手是一个牡丹电视机厂的职工,这个音乐爱好者上台时显得很紧张,张蔷却表现得很轻松。在四五个50来岁的评委大叔面前,她轻松地唱了一首卡彭特的《什锦菜》(Jambalaya),那是一首美国乡村歌曲,评委推着眼镜不断打量着眼前这个十几岁的女孩,疑惑道,你唱的这是什么啊?听不懂,听不懂。直到今天,张蔷讲起这段经历仍旧觉得好笑。

比赛没有让张蔷落空,却意外地认识了郭传林,他曾经是黑豹乐队鼎盛时期的经纪人,也是之后多个唱片公司的高管。“当时,他是个穴头(80年代晚会演出策划者),找了我两次,就带着我们一大票人去演出了。我印象中的第一个穴在三门峡,我们在北京站的东大钟集合,那会儿北京站挤满了去外地演出的明星和团体,刘晓庆、蒋大为、孙国庆、丁武、秦齐,还有广播乐团和海政民歌的,也有表演曲艺的,我们坐在绿皮火车上,晃晃悠悠地驶向目的地。记得我当时穿了双黑色的丝袜,同车厢的大爷问我穿的是什么,像一腿的毛。”

80年代,这种拼盘式的演出比比皆是,它几乎是当年老百姓唯一的娱乐生活项目,也是当年一众明星们起家的缩影。张蔷还记得《卡罗》《伤心的电影》《请到天涯海角来》是她的演出曲目,当台下穿着背心、卷起裤脚的上千人听到歌曲时,张蔷仿佛感到了一种强烈的气场,那是人们对于音乐的一种热爱,如同某种本能的需求,它让很多人听到了一种从未有过的情感。第二天,当地文化部门的人还是觉得张蔷的歌里“有毒”,禁了一场,张蔷说起这段故事又乐了半天。“那会儿的演出票价也就八毛一块的,收上来的很多钱都是臭的,我的一场演出费差不多8块钱,一个月能有80多块,比我妈当时挣得还多点儿。”张蔷继续回忆道。

由于北方市场的闭塞,当时有人建议张蔷去广州的茶座唱歌,因为在港台文化的冲击下,中国的南方已经率先接纳了流行音乐,而张蔷所喜欢的音乐似乎也正对那里的胃口,或者说,这些人觉得张蔷只有去了广州才有发展,才能挣到钱,但当时的张蔷并不想去广州。

在张蔷还不到18岁那年,她通过了云南音像的试唱,获得了价值1400元的唱片合同,随即和电影乐团的小乐队南下,在那里第一次见到最新的多轨录音棚。林述泰是张蔷的专辑编曲,作为大阮演奏出身的民乐音乐人,林述泰也同样受着日本流行音乐的影响,此时他已经是国内较为出色的制作人,即便如此,张蔷总是对编曲不满意。张蔷喜欢迪斯科,也喜欢Funk音乐,她认为那种动律会让人舞动起来,然而林述泰所理解的舞曲并不够激烈,反而温婉了许多,其实此前二人在北京时,就因为音乐想法发生过争执,张蔷甚至直言:“您懂迪斯科吗?”每到这时,张蔷的吉他手刘麟就会站出来解围,用他的理解来继续编曲。

张蔷觉得迪斯科是一种年轻的情绪,一种快乐的声音,在当年却不被很多人理解,她庆幸:“我的古典音乐没走太深,没走进悲悯的情绪中,但是小提琴是我的基础,它让我对音乐有了触感,所幸我没有接触过民乐,直接接触到了流行,我喜欢迪斯科和Funk,做这种音乐不能是麻木冷血的,必须是很阳光、直接的。”

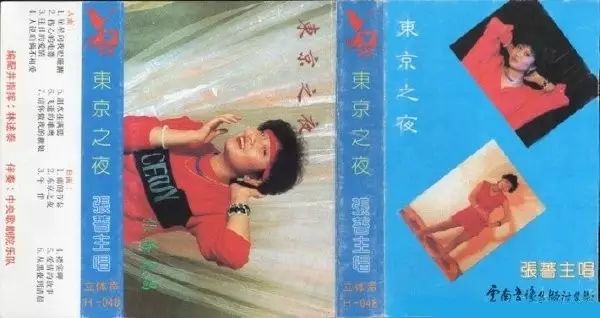

没过多久,一张名为《东京之夜》的专辑上市了。专辑封面上,张蔷穿着艳红色运动衣系着红色的头带,扮出可爱装,她斜看镜头,像是发出笑声。专辑的同名曲《东京之夜》有明显的日式风格,显然作为编曲的林述泰更强势些,张蔷的演唱如同一个青春的少女,讲述着快乐和忧伤的故事。整张专辑以重新编曲和填词的翻唱为主,在那个年代,这种“汉化”的外国歌曲是稀有的声音,也是某种精神上的奢侈品。

张蔷--《东京之夜》专辑封面

王洁实说,谢莉斯那时候唱歌稍加了一个滑音,一首歌曲就变成资产阶级腐朽歌曲,所以他们这对组合一直都唱得很小心,尽量端庄,然而张蔷一出来,就很生猛,好像没有什么顾忌一样。在那个年代,张蔷的歌声像一个闯入者,带着一股自由的力量。

专辑从起初的60万张,加印至250万张,很多经销商直接拿着现金在印厂门口等货,唱片公司甚至都没有想到这个名不见经传的小姑娘为什么竟会受到如此的欢迎。一个月后,张蔷的歌几乎传遍大街小巷,很多人觉得她是“女刘文正”,彼时很多商店为了招揽生意,都在播放她的歌曲。云南声像的老板陈连丹决定再录一张,并且将录音的费用涨了6倍,张蔷盘算着自己的这笔收入——再有1000块,就是万元户了。

在音乐人苏越的回忆中,那是一个几乎可以一天录一张专辑的年代,录音机一开动就会赚钱。尽管当时的中国人还没有什么版权意识,很多人都是直接拿来翻唱或者填词演唱的,但它是中国最初流行音乐的缩影。在那段历史中,张蔷当初那个娇滴滴的声音,甚至那个模仿《大众电影》里“美国演员”的造型,在当时都是一种颠覆。在音乐上,她颠覆了某种陈旧、乏味、虚假的宣传式抒情旋律,让人们听到了一种真实的情感和新鲜的律动。

《爱你在心口难开》《我一见你就笑》《潇洒地走》《那天晚上》《害羞的女孩》《星期六》《请留下来》《好好爱我》等等脍炙人口的歌曲,如同一阵旋风刮遍了整个中国,从1985年初到1986年的两年时间里,这个18岁的北京姑娘总共出版了15张专辑,售出2000万盘磁带。1986年,张蔷凭借她的人气成为那一年美国《时代》评选的“全球最受欢迎女歌手”,位列第三,排在她前面的两位是惠特尼·休斯顿和邓丽君。

1987年,张蔷已是中国一线红人歌手,此时的她却没有选择继续留在中国歌坛,而是决定去澳大利亚,组建自己的家庭。这个消息曾经让很多人难以想象,因此关于她消失、被禁的传闻不胫而走。一个最为普遍的谣言是“被封杀”,很多人推测她没有演出团依靠,是个独立歌手,因此唱这些“不健康”歌曲不被上面所接受。说到这里,张蔷摇摇头,自己也表示很费解。

重返地球迪斯科时代

在国外的日子里,她仍旧关注国内的乐坛,等她再次回到故乡的时候,迪斯科已经不再是最流行的音乐风格了。西北风、校园民谣、地下摇滚接踵而来,张蔷那会儿觉得自己就像一个高级票友,只要有闲钱就拿来录唱片,请人编曲,请乐手,总之拿录影棚当卡拉OK了。

张蔷记得,20年前在电影交响乐团的楼里,有人给她带来一个“迷弟”,不过令她没有想到的是,这个名叫沈黎晖,看起来有些羞涩的小伙子,最后会成为她唱片公司的老板。2005年后,张蔷拒绝了沈黎晖的两次演出邀约。2011年,她在保利剧院开了“醉蔷音”演唱会,很多人再次看到了当年那个轻狂岁月,如歌情怀一般的青春往事,不久,张蔷便被邀请到了沈黎晖的摩登天空办公室。

沈黎晖希望张蔷能参与音乐节,但又不想让人觉得这是一个歌手的表演,便问张蔷,你觉得你在音乐节表演,观众会买账吗?随后,他抛出新裤子乐队,说这个乐队玩的也是复古,张蔷的第一反应是,合作?我不拒绝啊。在听过新裤子乐队的《Bye Bye Disco》之后,张蔷似乎对这次合作有了些期待。

新裤子乐队的《Bye Bye Disco》出自一张名为《龙虎人丹》的专辑,他们用时髦的装束和北京市井草根文化混搭,用一种土酷和幽默来诠释复古。在这张专辑的首发演出上,乐队装扮成李小龙和功夫爱好者的擂台,来搭配他们好玩的音乐。新裤子乐队的两个小伙子彭磊和庞宽是北京小伙子,张蔷觉得他们骨子里带有一种冷酷和伤感的东西,在音乐上的想法很一致。

当然,张蔷也有些不适应的地方,比如排练室的环境,她至今记得安定门的“蛇穴”,那个排练室位于某个老小区的地下室,进入排练室要穿过漫长仄仄的过道,那天张蔷穿了一件演出服,走到排练室一看,直接给气走了。张蔷说,自己在认识新裤子乐队成员之前从来没有去过Livehouse,她说自己一开始也不想唱《手扶拖拉机斯基》那首歌,但是这些琐事都在一次次的磨合之后不再成为问题。

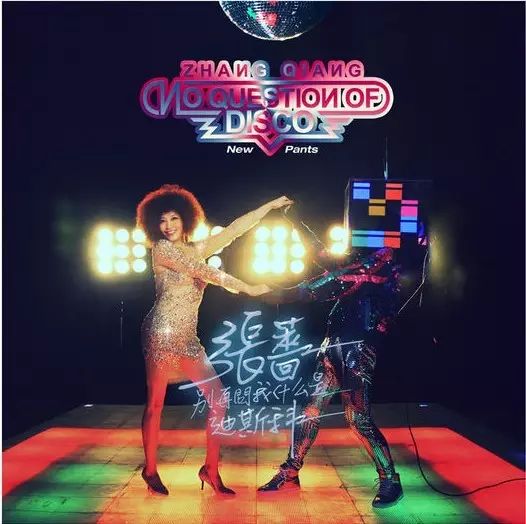

“我们来自不同的音乐世界,但是我们有一个共同点,就是喜欢较骚气的音乐。”张蔷说。2013年,彭磊写的《别再问我什么叫作迪斯科》成为张蔷的专辑主打歌,在专辑封面上,那个喜欢烫爆炸头的迪斯科女孩又回来了,不过这一次,她的身边多了一个人,一个似乎蕴含着科技能量的跳舞机器人。