考古撼大地

文献理遗编

——纪念宿白先生

荣新江

(北京大学中国古代史研究中心)

今天早上,考古学家宿白先生不幸离世,享年

96

岁。从早上看到杭侃教授发来的信息,我就无法安心做其他事情了,不时翻阅着宿白先生留下的各种著作:

《白沙宋墓》,文物出版社

1957

年第一版,

2002

年再版,三联书店

2017

年新版。

《中国石窟寺研究》,文物出版社

1996

年出版。

《藏传佛教寺院考古》,文物出版社

1996

年出版。

《唐宋时期的雕版印刷》,文物出版社

1999

年出版。

《张彦远和〈历代名画记〉》,文物出版社

2008

年出版。

《中国古建筑考古》,文物出版社

2009

年出版。

《汉文佛籍目录》

,

文物出版社

2009

年出版。

《中国佛教石窟寺遗迹

——3~8

世纪中国佛教考古学》,文物出版社

2010

年出版。

《汉唐宋元考古

——

中国考古学》(下),文物出版社

2010

年出版。

《考古发现与中西文化交流》,文物出版社

2010

年出版。

《魏晋南北朝唐宋考古文稿辑丛》,文物出版社

2011

年出版。

…………

我是

1978

年

9

月入学北京大学历史系的,当时历史系有三个专业:中国史、世界史、考古学,我在中国史班。因为

77

级是

78

年

2

月才入学的,所以我们

77

和

78

级两个年级的所有班,加上中文系

77

级古典文献专业的一个班,都在一起上“中国通史”的大课,而那时的“中国通史”讲的很细,要上很长时间,所以我们和考古专业的同学也混得蛮熟。

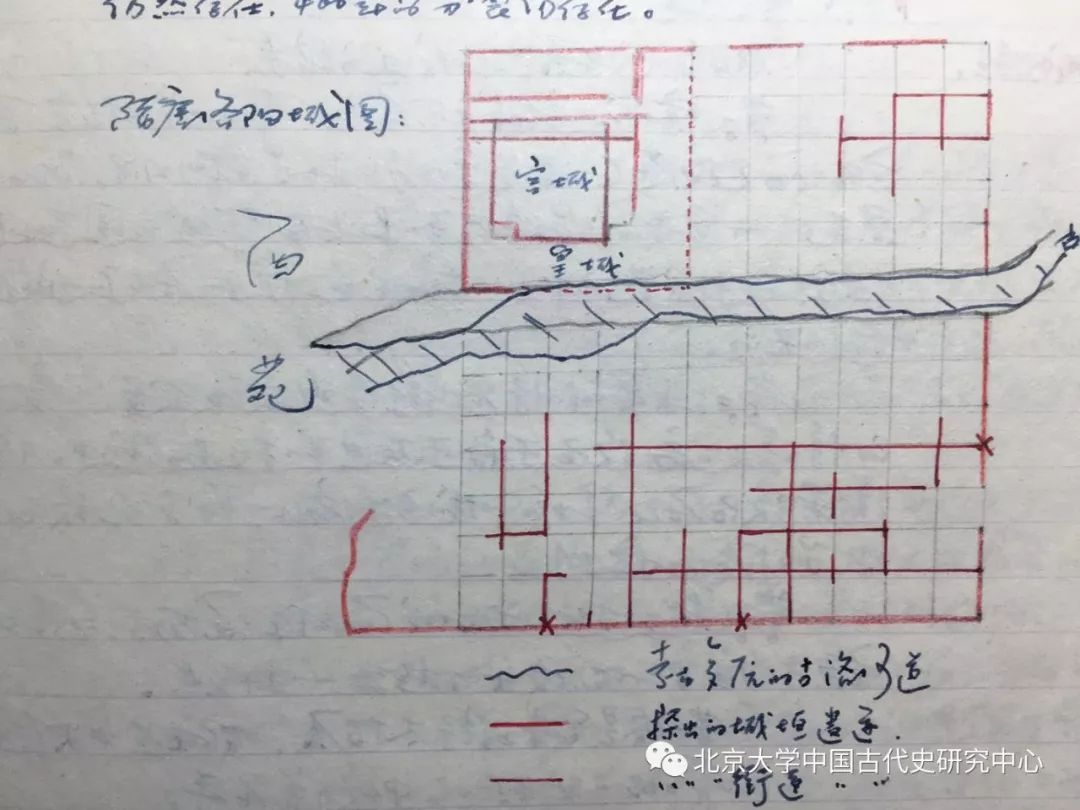

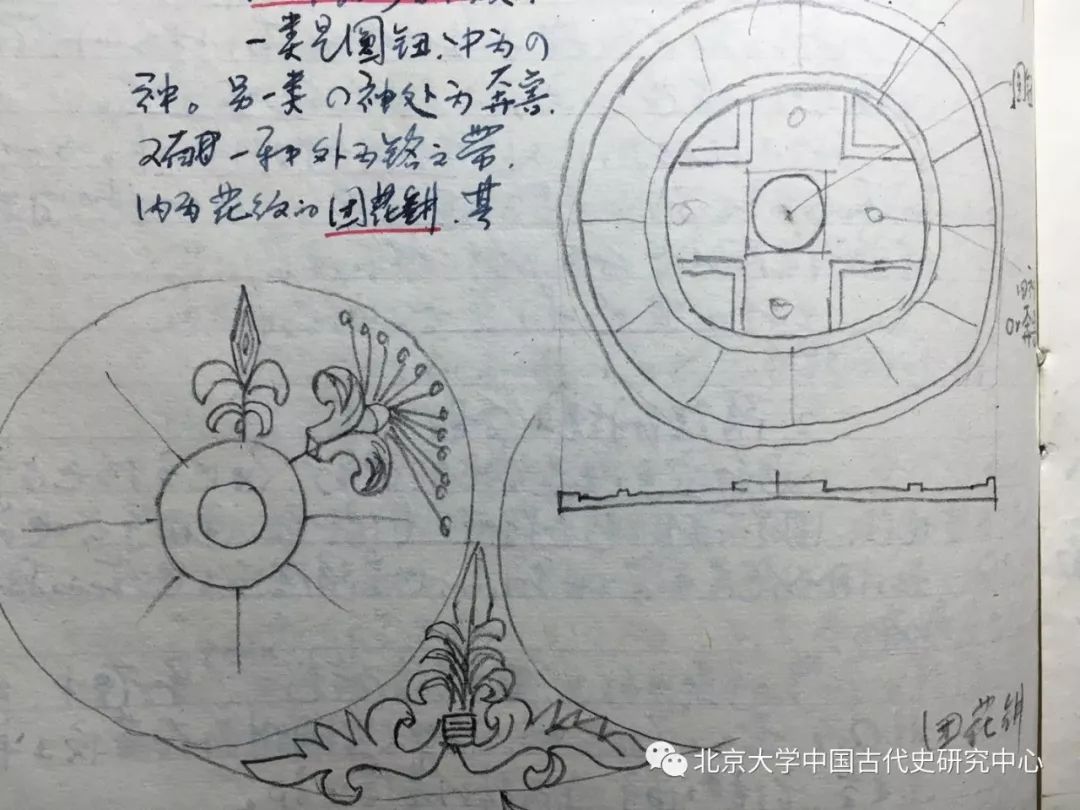

等到考古专业的“中国考古学”上到魏晋一段时,我已经渐渐想把自己的专业放在中古史和敦煌学上了,所以宿白先生开始讲“中国考古学”魏晋以下时,我申请选修。经过宿先生的严格考察和盘问,我被允许参加他的课程,要求除了下考古工地,一切绘图、敲瓷片等课内外的活动都必须按时参加。这个课,上下来非常累,但也收获极大。宿先生讲课,是慢条斯理地念事先写好的稿子,刚好是我们一般记录的书写速度,没有半句废话,哪一句都不能放过。最具挑战的是,他时而拿出一片纸,在黑板上补绘一幅图,把最近的考古材料介绍给我们。这张纸,常常是他吸烟后的烟盒纸,所以我们知道他一段时间里抽什么烟。可是他拿出烟卷盒这么一描,我们就要拼命跟着画。好在我小时候练过画画,大体上可以跟上,但一节课下来,握笔的胳膊总是酸酸的,但头脑充实了很多,获得的知识总是让人愉悦半天。

作者听宿白先生考古课程笔记

这个课的内容,从魏晋到唐宋,面面俱到,同时也有许多新的视角,并非平铺直叙。记得讲鲜卑人的考古遗迹,根据当时已经发现的材料,从大兴安岭到平城,勾勒出一条鲜卑人的迁徙路线,听来十分有启发。更有意思的是,后来不久,就在宿先生在大兴安岭画的鲜卑起源地的圈子中,发现了嘎仙洞遗址。这真是让我们这些对考古还啥也不懂的学子,感到十分过瘾。

真正和宿先生有较多的接触,是我上大学二、三年级的时候。当时北大的一些先生开始大力推动敦煌学研究,把北京图书馆新获的法国国立图书馆伯希和文书、英国图书馆斯坦因文书和北京图书馆藏敦煌文书的缩微胶卷购置回来,放在图书馆

219

房间,同时又从图书馆书库中,调集五百多种中外文敦煌学方面的图书,包括《西域文化研究》等大部头著作。我当时被指派在这个研究室里值班,有老师、学生来看书,就关照一下。如果哪位老师需要找缩微胶卷中哪个号的文书,我就事先把胶卷摇到那个号的位置,等老师来看。记得有一次宿先生来看

P.2551

《李君莫高窟佛龛碑》,结果因为是淡朱笔抄写,胶卷上一个字都不显示,让宿先生很失望。对于我来说,这种老师们来的时候,是我问学的最佳时机。因此,前前后后,从宿先生那里获得许多敦煌学的知识。

到

1982

年

5

月,由邓广铭先生牵头,北大成立了中古史研究中心,宿先生也是中心的创办人之一,和邓先生一起商议,把敦煌吐鲁番文书研究,作为中心的四项规划之一,并且首先开展起来。宿先生和邓先生在朗润园

10

公寓住对门,我们经常在邓先生家见到宿先生,有时候也顺道去宿先生家里坐坐。这年

9

月,我开始读隋唐史专业的研究生,重点仍然是敦煌文书,所以有机会就更专业的问题向宿先生讨教。

85

年我毕业的那年,考古专业已从历史系分出去,宿先生出任首届考古系主任。虽然人员分了,但学术未断,我毕业后留在中古史中心工作,宿先生也是中心的导师之一,所以还有很多机会向他问学。

有一次我从邓先生家出来,从三楼下来见到回家的宿先生,他让我随他上楼,说是给我看一件东西,就是

《日本雕刻史基础资料集成·平安时代·造像铭记篇》第

1

卷(东京,

1966

年)所收京都清凉寺藏“新样文殊”版画,这是北宋时日本求法僧奝然从五台山带回去的。我当时刚刚发表《从敦煌的五台山绘画和文献看五代宋初中原与河西、于阗间的文化交往》(载《文博》

1987

年

4

期),利用敦煌藏经洞保存的纸本画稿、印本文殊像,辅以敦煌《五台山赞》等文献,考证

1975

年敦煌文物研究所自莫高窟第

220

窟重层甬道底层发现的后唐同光三年(

925

)翟奉达出资彩绘的“新样文殊”像,是根据来自中原五台山的画稿,而不是如考古简报所说的画稿来自于阗。这一结论得到宿先生的肯定,并且提供给我大体同时奝然从五台山带回日本的大致相同的版画,强化了我的看法。而且,宿先生在《敦煌莫高窟密教遗迹札记》(《文物》

1989

年

9

期)一文中,说到“五代初,新样文殊即西传莫高”,将拙文作为依据。这给我莫大的鼓励,因为我这篇文章曾经投给一个所谓“核心刊物”,被退稿,后来通过考古所的一位长辈的关系,发表在陕西文管会办的《文博》上。没想到,这篇文章却得到宿先生的肯定,那被退稿的沮丧心情也就一笔勾销。

还有一事也浮现在脑海,那是我写了一篇《五代洛阳民间印刷业一瞥》的小文,发表在《文物天地》

1997

年第

5

期,只有两页纸,很不显眼。没想到不久宿先生就让李崇峰来找我,想看一下我发表的图版的清晰照片。这件带有题记的《弥勒下生经》刻本残片,原是德国吐鲁番探险队所得,二战前流失,被日本学僧出口常顺在柏林买到,入藏大阪四天王寺。

1978

年

,

京都大学藤枝晃教授应邀整理,编成《高昌残影

——

出口常顺藏吐鲁番出土佛典断片图录》,精印一百部,未公开发行,由出口氏分送友好和研究机关。这书当然在国内很难见到,宿先生也没有看到过。

1990-1991

年我在日本龙谷大学访问半年,在西域文化研究会的研究室里看到这部书,用

Photocopy

方式复制了一本。因为我读过宿先生大多数有关雕版印刷的文章,发现这是一件新材料,于是做了一篇札记,考证这是五代洛阳民间书铺所印,特别有价值的是“装印”和“雕字”分属朱、王两家,表明印刷术在五代时期的进步。我把

Photocopy

的这件残片的图剪下来,交给崇峰兄,复印了一份留底。后来宿先生编印《唐宋时期的雕版印刷》,把这件图片收入其中,并转述了我的文章结论。这既是对我的鼓励,也说明宿先生在做学问时,对于任何一个纸片,对于任何一篇小小的札记,都不会放过。

此外,宿先生还叫我到他家,询问过德国

Otto Franke

发表的《凉王大且渠安周造祠碑》的清晰图版,因为这座碑铭对于他所提出的“凉州模式”的西渐,是最好的证明。原图

1907

年发表在《普鲁士皇家科学院通报》上,我用的是放在外文楼三层阁楼上东语系图书馆里陈寅恪旧藏的抽印本。宿先生还几次详细询问欧洲和日本对于摩尼教石窟壁画的研究情况,这与他推进吐鲁番摩尼教石窟的考古调查有关。每次去他家,我都要做充分的准备,回答问题,就像是被老师考试;而这也是请教问题的好机会,所以每次都不会错过。

关于宿先生的学问,考古方面,我不敢奢谈,这方面已有他的弟子们写过一些文章,其中尤以徐苹芳先生的《重读宿白〈白沙宋墓〉》、《中国石窟寺考古学的创建历程——读宿白先生〈中国石窟寺研究〉》最为经典。徐先生是最了解宿先生学问的人,在中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报丝绸之路世界文化遗产的过程中,我有很多机会听徐先生讲宿先生的学问,受益良多。我在历史系和中国古代史研究中心从事教学和研究,当然更偏重于文献方面,在我学习中古史、研究敦煌吐鲁番文书的过程中,对于宿先生在文献方面的功力,包括对版本、对石刻文献的熟悉,更是体会深刻,敬佩莫名。

宿先生利用文献材料推进考古学研究的最好例子,是大家熟悉的利用金皇统七年(

1147

)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(简称《金碑》),重建了云冈石窟的年代体系和后期的营建历史。我读宿先生的相关文字,最大的感受是,这么一方《金碑》,原石早已毁灭,连拓本都不存在,可是元朝末年的熊自得撰《析津志》时,过录了这方碑文。《析津志》撰成未及刊印,明初编《永乐大典》时,分韵抄录《析津志》文字。到清光绪十二至十四年(

1886-1888

),缪荃孙从国子监借抄《永乐大典》天字韵所收《析津志》文字计八卷,《金碑》即在其中。后来相关部分的《永乐大典》又毁于庚子(

1900

)八国联军,只有缪荃孙抄本保存下来,经李盛铎而入藏北大图书馆,为宿先生发现其价值。仅此一失再失的文本,转抄而秘藏的文献,就已经让人看得头晕目眩,更何况发现其中所记,原本是有关山西大同云冈石窟的一篇重要的文字,而这篇文字是做了几十年云冈考古的日本学者压根也不知道的云冈石窟营建史料。这没有一定的文献功力,怎可能慧眼相识。