陈一卿(德文名 HEINRICH CHEN),慕尼黑书友,孔网昵称“慕城老書客”。在孔网开店4年,店铺名称“

慕城學府古舊珍本書店

”(点击进入书店)。

陈先生是上海人,1984年从复旦大学中文系毕业后,便去了德国读书,后久居慕尼黑,至今已35个年头。人生辗转几十载,变的是时间与地点,不变的是那份淘书的热情。他笑言自己对书籍的痴爱可以用一个词来形容,那就是“病态”。但他享受这份“病态”,甚至“变本加厉”地开起了旧书店,让淘书、卖书成为自己的日常,甘之如饴,乐此不疲。

本次访谈我们以语音对话的形式进行,交流过程中,陈先生非常热情,不仅分享了许多在国外淘书的趣事儿,还带我们“逛了逛”海外的旧书世界。听罢真是只能感慨身未能至而心向往之啊,让我们快一起去看看吧。

▎陈一卿 2019年巴黎淘书时摄于圣心教堂

◐孔网:您与书的缘分是何时开始的?简单分享下您的个人经历及难忘的爱书藏书故事。

慕城老書客:

我大概是读中学时开始对中西方文学比较感兴趣,像上海的古籍书店是经常去逛的。印象最深的是1978年的买书盛况,那时文革刚结束,国内书籍市场再次开放,很多老书得以再版,像狄更斯的《艰难时世》、巴尔扎克的《高老头》、古典文学《东周列传》、《古文观止》等等,那是第一次开放可以买这么多书啊。记得当时都是排队买书,往往一大早去排,下午才能买到。只是作为一名中学生,口袋里有一两块钱就不得了了,可排了一天的队,只买一两块钱的就挺冤的,于是特意中途跑回去向老人再借点钱来买。那段时间算是买书比较多了。

80年考进复旦中文系后,便开始系统的去买一些文史哲方面的书,知识的积累使得买书的需求也跟着向上了。当时唯一的问题就是缺钱,只能是把饭钱拿去买书,然后回家蹭饭吃。

◐孔网:那您当时买书缺钱是因为对于书籍的版本、收藏价值有讲究,买的书比一般的阅读者贵一些,还是只是因为买书的量比较大?

慕城老書客:

那时候买书主要还是针对书籍的内容,只是买一些我喜欢的书来读,包括古典文学、欧美文学等等,想着去建立一个自己的小文库。

当时根本没有版本意识,从收藏角度而言花了不少冤枉钱。比如84-85年在上海工作时,在和平饭店遇到的西方平装版“企鹅丛书”,十几元人民币一本,价格是非常贵的。当时国内的书都仅仅1元钱都不到,这十几元其实可以买到相当不错的线装书、明清古籍了。只是当时不了解,对市场价值和增值的可能性没有概念,错过了很多好书。

◐孔网:看您在孔网的介绍,您是85年去的德国是吧?刚到德国的时候,有什么感触吗?

慕城老書客:

对,85年来的德国,到了德国还是走买书这条路子,只是一看不得了了,这边的书非常丰富。它不像中国经过战争、政治运动,每个家庭保留下来的书比较少,而且教育普及得也比较晚。

德国是19世纪末开始进行教育普及,刚来时印象最深的两件事是:男女老少都会骑车,连老太太都能骑自行车;第二个是每个人都会识字看报,每个家庭都有书陈列着。

所以无论是新书店还是旧书店,书籍都特别多。

书店里都放着免费提供给读者的、各出版社的出版目录介绍(小册子或折页形式),

琳琅满目,还带有彩色的插图,漂亮极了。

当时去上学,也会像之前买书一样,想搞一个小文库,像歌德、席勒、托马斯曼啊,总想把他们的文集、全集都买来、都买全!

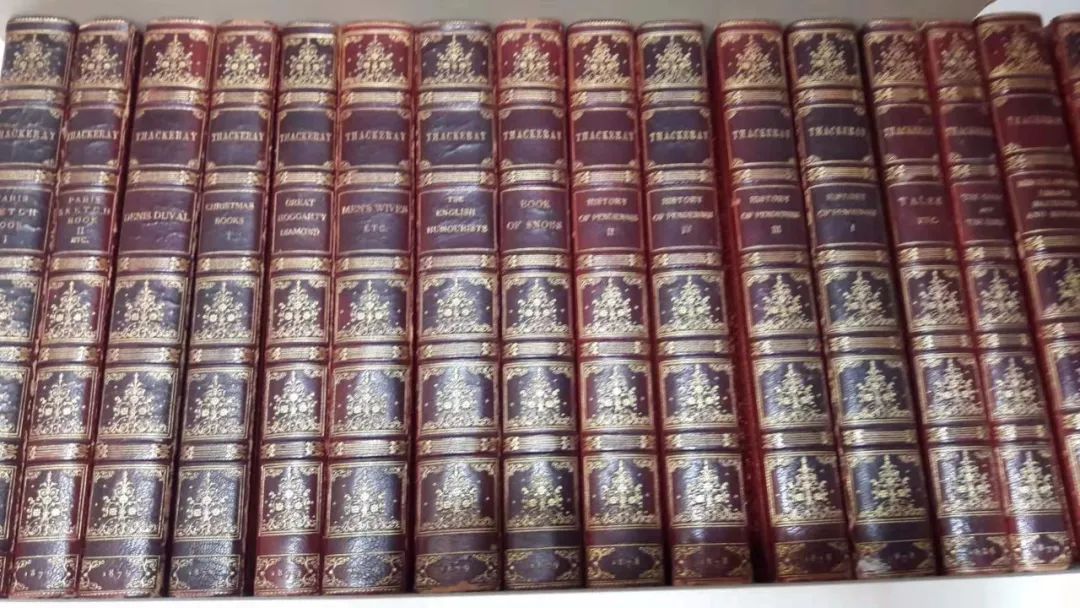

▎德沃夏克给布拉姆斯的亲笔信,未见著录

▎书影一览

◐孔网:您这绝对是有书瘾啊!

慕城老書客:

对,这确实是。我当时用了一个词来形容:“病态”,对书有一种“病态性”的痴爱。

当时我大姐在上海港务局工作,她还特意委托了一位船长把我在国内买的一部分书,大概有十来箱,运到了德国我慕尼黑的家里。

90年代大学毕业开始工作后,买书的习惯还是没有改,反而有些变本加厉。当时在一家贸易公司工作,除了语言之外,工作内容跟我所学的知识差距很大。那时候周末就总往书店里跑,以求得一种平衡。

工作后有了收入,买书就比较注重性价比、书籍装帧了,也开始慢慢对“书籍作为文化载体”感兴趣。买书时会关注初版二版、早期印的限量本、签名本、手工纸制作的等等。还有就是书的封皮,有的人买书,做的第一件事就是把书的封皮扔了,觉得封皮摆在那儿招灰是不是?但从生产角度看,想保存“书籍作为文化载体”的全貌,那封面就很重要了。很多书从价格来说,书的封面比书本身还贵啊。

◐孔网:嗯,西方确实比较注重书籍装帧,设计的精美、珠宝的镶嵌、皮革的质感,都让封面可以独立为一门艺术。

慕城老書客:

当然了,这个绝对是。欧洲的书,在真正有所谓的“封面”之前,都是个人装帧的。比如,17、18世纪的书籍,它是没有封面的,很多人买了书回去后,会专门请装帧师为他把书重新装帧一下。这时,装帧的精美与否,就要取决于你的品味、家庭条件与经济实力了。你可以选择布面装、皮装,还可以找比较有名的装帧大师来装,这就形成了一种艺术。

另外还有早期的皇家书籍装帧,它本身就代表了皇室的权力与地位,所以你看十四、十五世纪手绘本的祷告书,都会把金银珠宝镶嵌上去,看起来富丽堂皇,以彰显皇家的身份。

◐孔网:嗯,其实书籍装帧的注重,在某种程度上,也属于一种对书籍的保护。

慕城老書客:

对,比如说,有些19世纪名气比较小的作家,因为书籍漂亮的封面,作品才得以流传下来。人家觉得装帧这么漂亮,买回去当艺术品放着也不错。

德国在20世纪上半叶有过书籍装帧高峰期,出现了很多装帧大师,特别是一些有名的出版社也借此出版了很多好的作品。但是这个传统在80、90年代开始改变。改变的例子有一个:一知名出版社,在90年代准备出版新的黑塞文集,一般来说这么重要的文集都会出一些全皮装的限量本。但是因为市场反应非常寥落,未能找到足够多的限量本预订者,从此这家出版社就停止了出版皮装限量本的传统。直到现在,在德国几乎没有出版社还出版皮装的限量本了,几乎没有了。

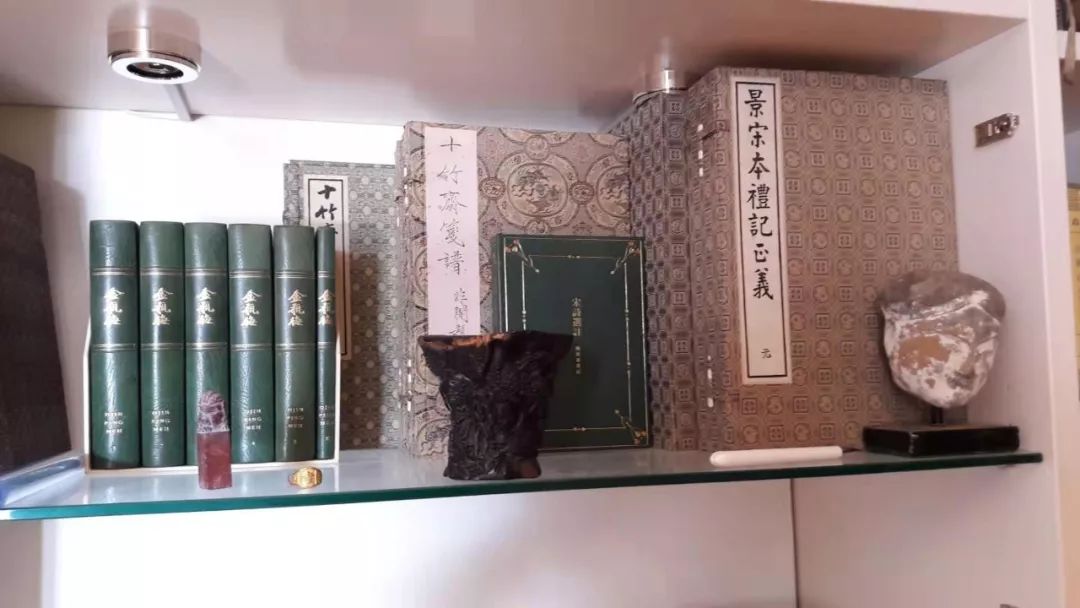

▎书影一览

◐孔网:确实,随着印刷方式的工业化、社会媒体的不断更新、网络的日益发达,导致原有的一些文化形式逐渐式微。从另一个角度讲,也使得古旧书及装帧艺术在当今时代显得更有价值了。您似乎是2007年在慕尼黑开的实体书店、15年在孔网开的网上书店,这其中有什么故事吗?

慕城老書客:

回到前面提的在贸易公司工作的事情,熟悉后,觉得它的吸引力越来越小,工作纯粹是为了等价交换,用你每天的时间来换取那份工资。它与你的兴趣爱好差距越来越大,这种冲突随着时间的推移也变得越来越明显。

当时每个周末还是会开车去慕尼黑的书店转一转,有一次就看到一条消息说有一家书店要关门了,三个月内书籍全部打折出售。心想着这家店里好像有几本书我还比较感兴趣,何不趁着打折赶紧把这些书买下来呢。于是进去挑书时,和店主聊到书店有没有人接盘的事儿,他当时也正在愁找一个下家,所以一拍即合,就把店盘下来了。

另外,我家的书也是满谷满坑,我太太当时意见很大。我想着,要是开了书店,就可以把自己重复性的书拿到店里来卖,节约些成本;还能摆脱在公司上班的束缚,活得自由洒脱一些。更重要的是,开了书店,我就有更多的理由去买书、淘书了,何乐而不为呢?

▎书店一角

◐孔网:这个买书、淘书的理由好啊。那是什么契机让您在15年来到孔网卖书呢?

慕城老書客:

互联网的发展,让实体书店受到的冲击很大,同时网上售书平台当时在欧美也出现了,包括德文的网站、英语地区的这类网站等等。同行之间也都提到网络售书的形式,于是我们每个人除了实体店以外,作为补充的手段,网络销售也逐渐开始了。

◐孔网:嗯,看您的网上书店售书情况,我们有关注到德国哲学原著类、中国文史哲方面的英译版(例如张彦远的《历代名画记》这类)、西文汉学典籍等等似乎卖的都比较好。

慕城老書客:

对,包括文学作品的最早翻译本等等。也是比较巧,我去年收了一批书,是德国著名汉学家傅海波先生的,你提到的这本《历代名画记》英译版便是他的藏书之一。这位汉学家几年前故逝了,他的子女准备将老先生留下的书籍出售。当时其实是我的一位同行先得到的这个消息,只是他看后觉得这批书好像没什么,都是很专业的书籍,而且装帧上也比较一般。于是就把这个消息告诉了我,我去看后,发现都是老先生学术生涯积累的书,很难得的,于是就将屋内的几千册都买下来了。

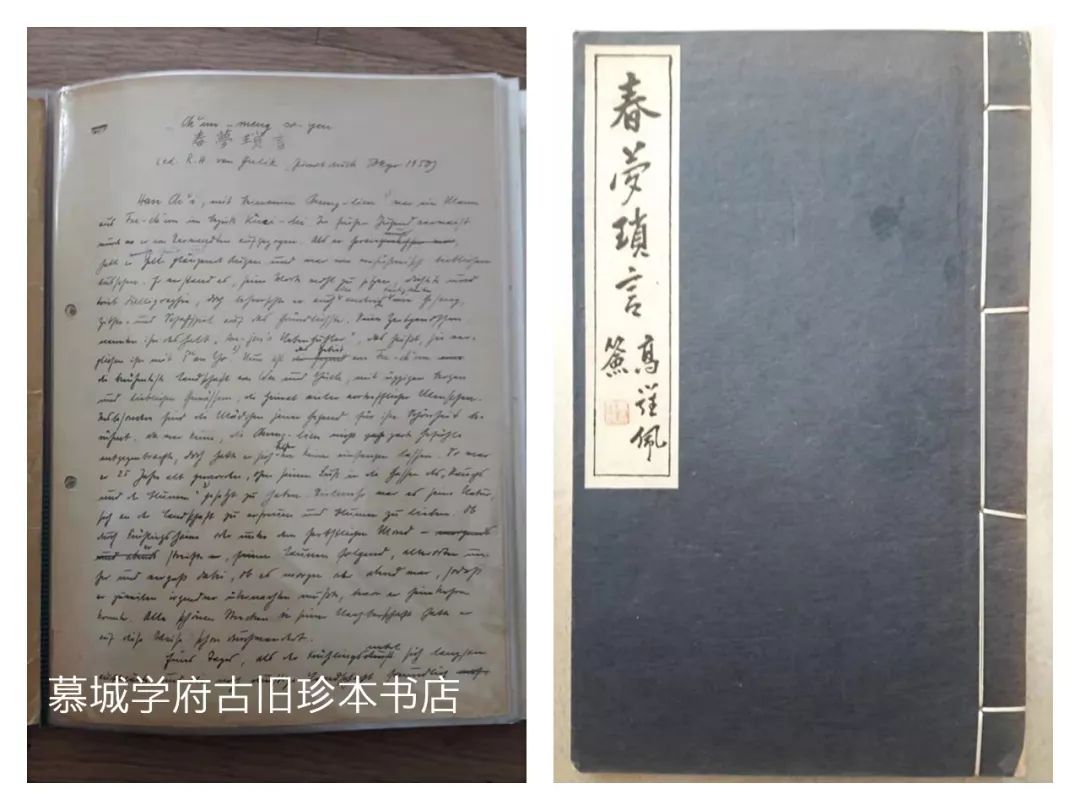

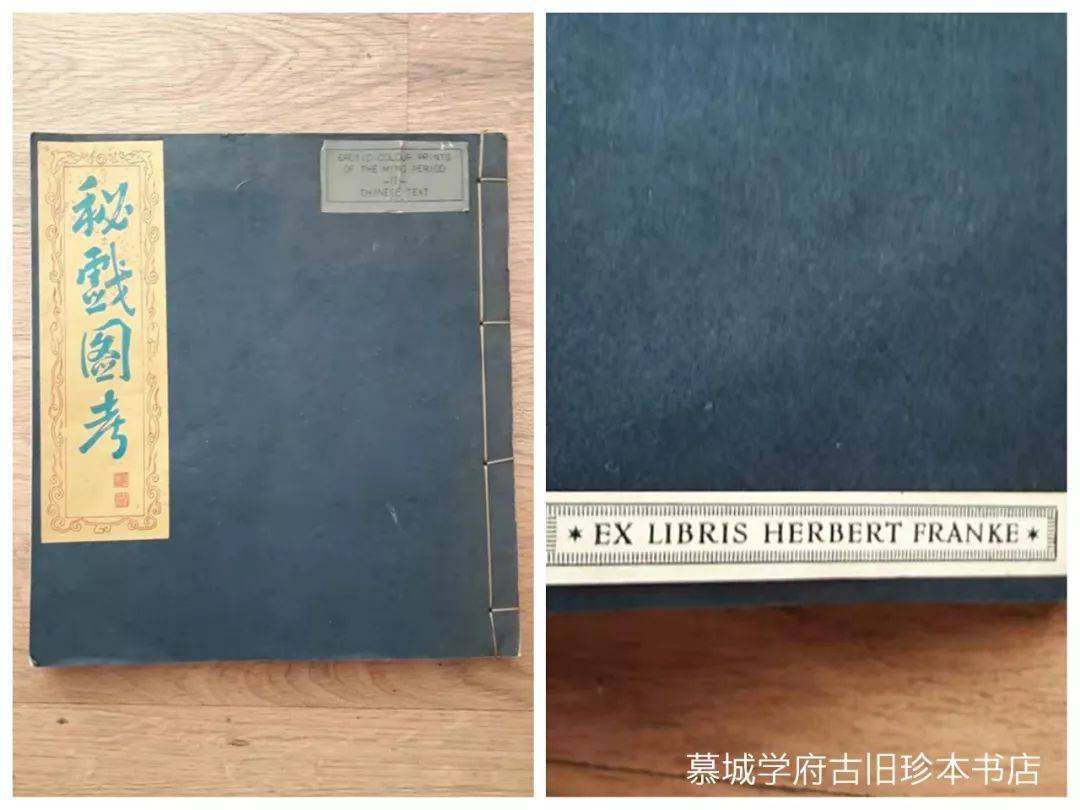

收傅海波先生书的过程充满着偶然,作为高潮是我最后一次去打扫"战场"时,竟在已空荡荡的书架上看到此前根本未现身的荷兰著名汉学家高罗佩赠予他的私印限量版"秘戏图考"中的一册,是这次几千册书中最有价值之书,真是可遇而不可求啊。

▎高

罗佩的限量发行本《春梦琐言》与傅海波的德译手稿

▎《秘戏图考》

另外你提到的西文汉学典籍,这类书是在孔网上售卖最早,也是一直比较重要的一类。

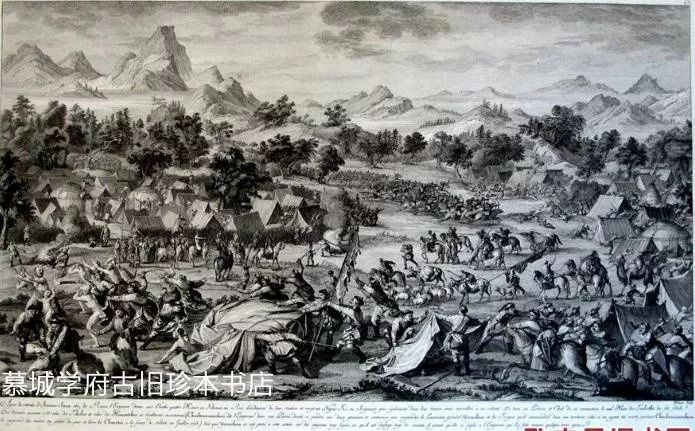

还有一类不知你留意没,是西方的版刻,比如铜版画、钢版画。许多西方古典绘画史上的重要作品:比如像达芬奇、伦布朗、鲁本斯的画,以前它可能只存在于皇宫或教堂里,公众真正接触的机会比较少。18、19世纪欧洲出现大量的集成本,使得这些名画作品通过钢版、铜版的形式得以很好的传播。这类形式在中国是没有的,尽管乾隆时期西方传教士在宫廷曾尝试制作过铜版画,但在中国的印刷史上是没有经历过这个过程的。所以国内喜欢玩书的人就对此比较感兴趣。

▎又名《乾隆平定准部回部展图》或《乾隆平定西域得胜图》。此为LE BAS的学生埃尔芒(HELMAN)的缩小复刻本

◐孔网:嗯,近些年西文书的市场在国内也逐渐火热起来。那有一个问题,“蛋糕就这么大,分这个蛋糕的人变多了”,对于这种现象,您有什么感触吗?

慕城老書客:

所以你要有特色,要努力去寻找一些有价值的、具备唯一性和异质性的古旧珍本,尽量避免和同行之间上架同样的书籍。

我和国内一些卖西文书的同行相比,优势在于“近水楼台”。我每天可以接触到欧洲主要的书籍市场,从最一般的跳蚤市场到旧书店甚至于拍卖会,旧书销售链上的每一个点我都是可以触及的,这样就会有机会发现很多书。

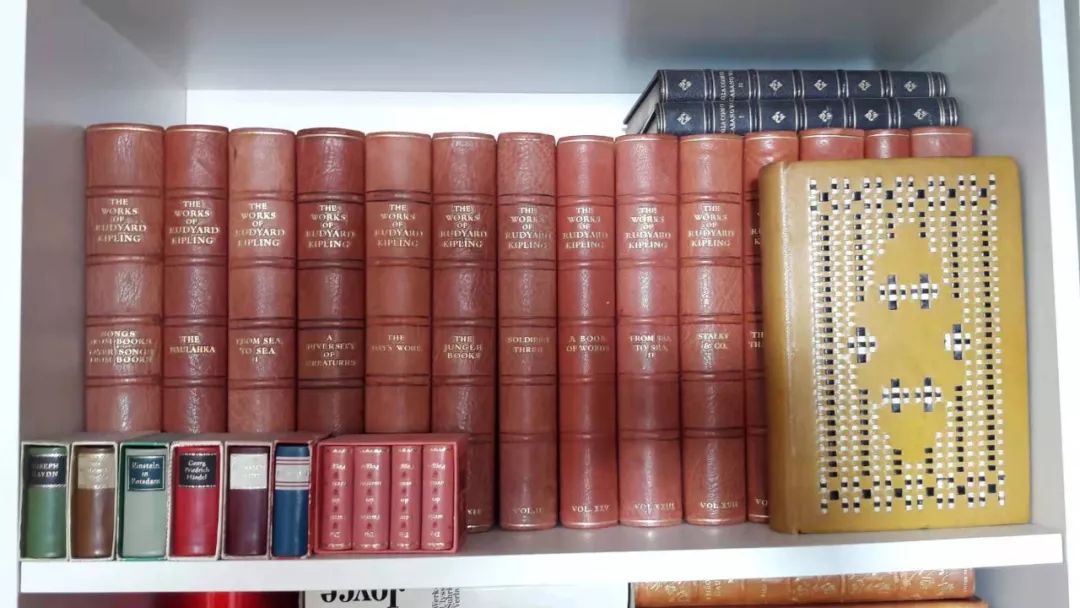

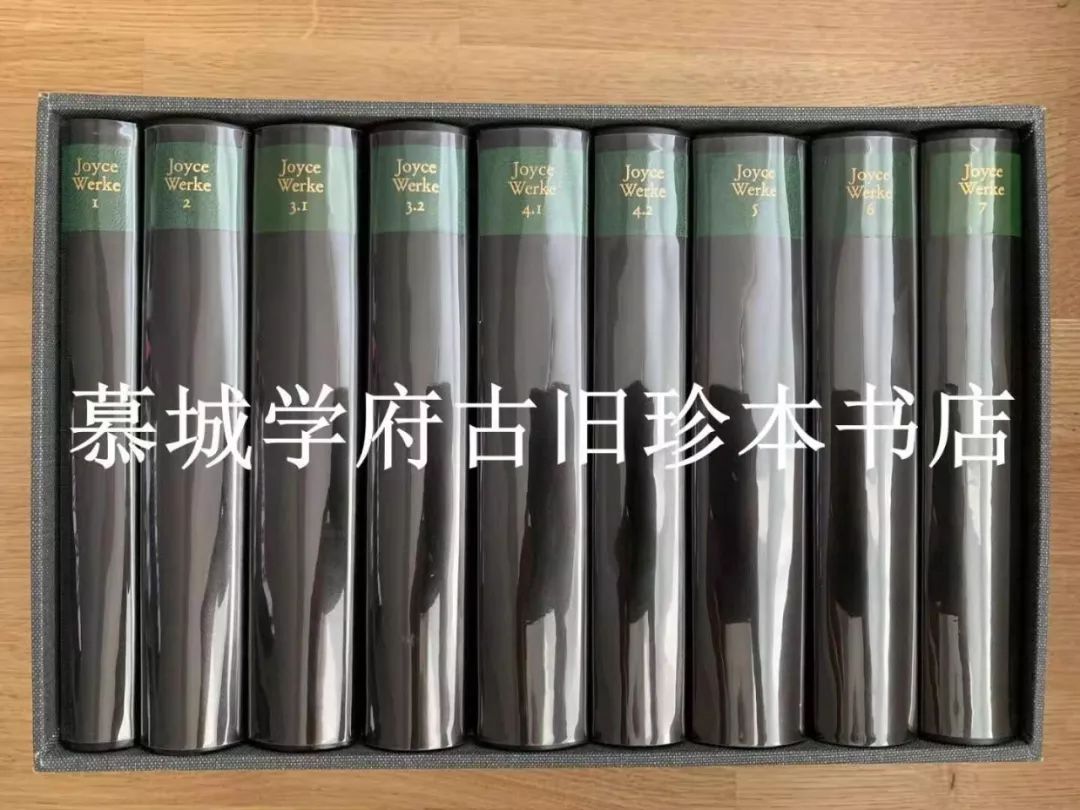

而且我逐渐地发现买书人群的差异性很大,我在德文网、英文网上卖的书和在孔网卖的书就不一样。比如:刚刚在德文网上卖掉的一套爱尔兰作家James Joyce(詹姆斯·乔伊斯)的德文版文集。这套书是全皮装的限量本,非常漂亮,保存的也非常好。对于中国人来说,他如果喜欢这位作家的文集,那肯定是要读英文原版,而不是德文的。所以,这类书在中国销售出去的可能性就非常低,我需要放在德文网上卖。

▎James Joyce 文集

因着这样的发现,现在我每次淘书时,心里会做个区别,这本书我是为孔网买的,那本书是要买来放在德文网或英语网上的等等。

◐孔网:那您提到淘书,除了前面讲到的汉学家的故事,这些年还有其他比较印象深刻的淘书趣事吗?

慕城老書客:

我可以讲一个比较有趣的故事。有一次在跳蚤市场,看到一个小伙子有好几箱书在卖,其中有不少是五六十年代初版的,还有出版社好、内容品质高的书。我经常说“狗嘴里吐不出象牙”,如果在那么一堆书里,有好几本都很有品味,那说明书籍的主人买书肯定有自己的标准,品味不会差的。当时几块钱一本,我就一口气挑了100本。这时候,我就想试着问问这个年轻人,这类书是不是家里还有。小伙子说,我姐姐家还有很多,你感兴趣的话可以去看。

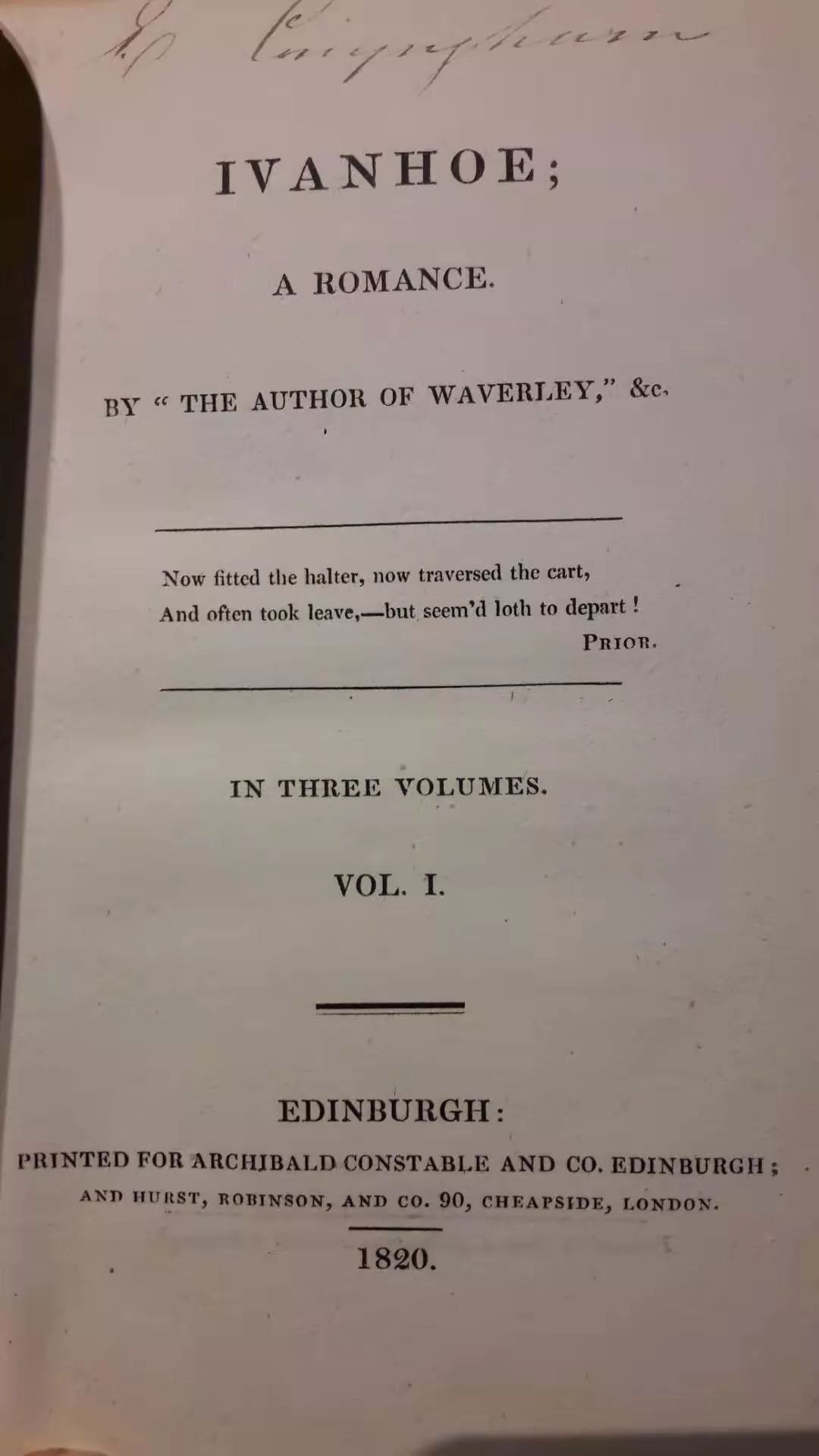

后来我要了地址,开车过去,发现是一个农庄,农庄里有一间装农具的库房。我进到库房里一看,装书的纸盒子大概有一二百箱左右,里面不乏有许多好书,像司各特的《艾凡赫》初版啊、雨果的签名本啊。当时觉得非常奇特,怎么会有这些书。(农庄的这位姐姐自己有挑出一些新装的带函套的文集留下,对那些老旧的书籍,并没有意识到其价值所在。所以当时判断,她应该是不太懂书的。)

当时就问了这位姐姐,这些书是从什么地方来的?她告诉我说,这批书是她原来的一位老板的,这个老板是有钱人的后代,继承了百万欧元的家产,在自己住的大宅子里还建了一个图书馆。后来因为经营不善、公司倒闭后,这位老板便不得不将宅子卖掉,同时将书籍送给工人,以作为补偿。这才使得这批书流通到跳蚤市场上,让我遇到。

像这种偶然的经历是非常非常少的,而它本身的背景故事也很吸引人。

▎司各特的初版本,含《艾凡赫》

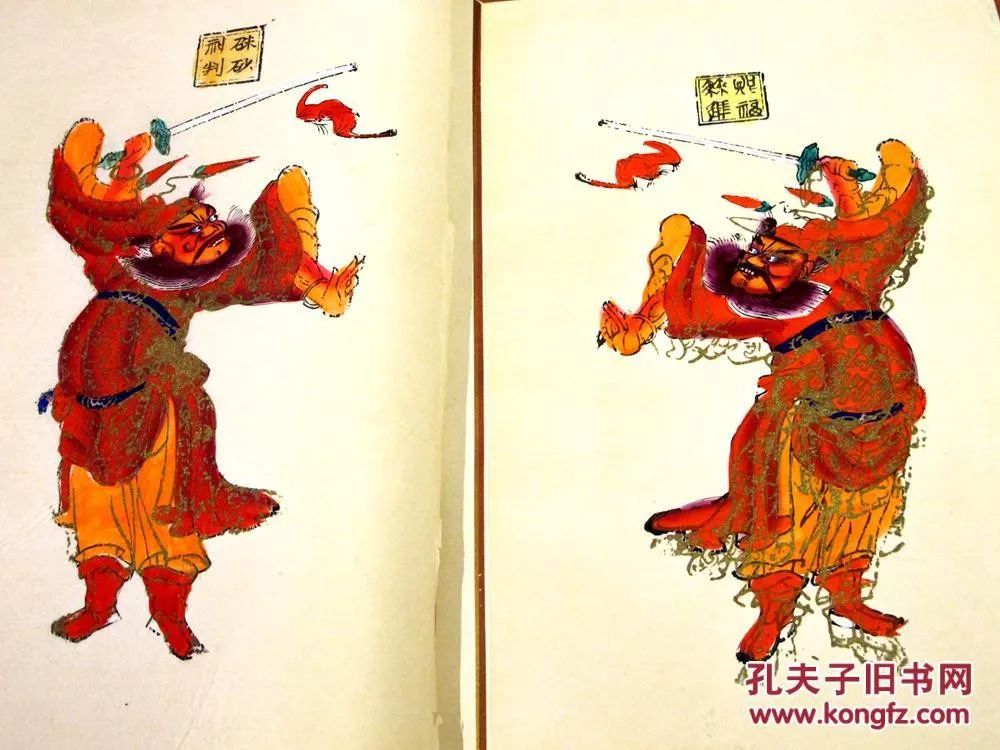

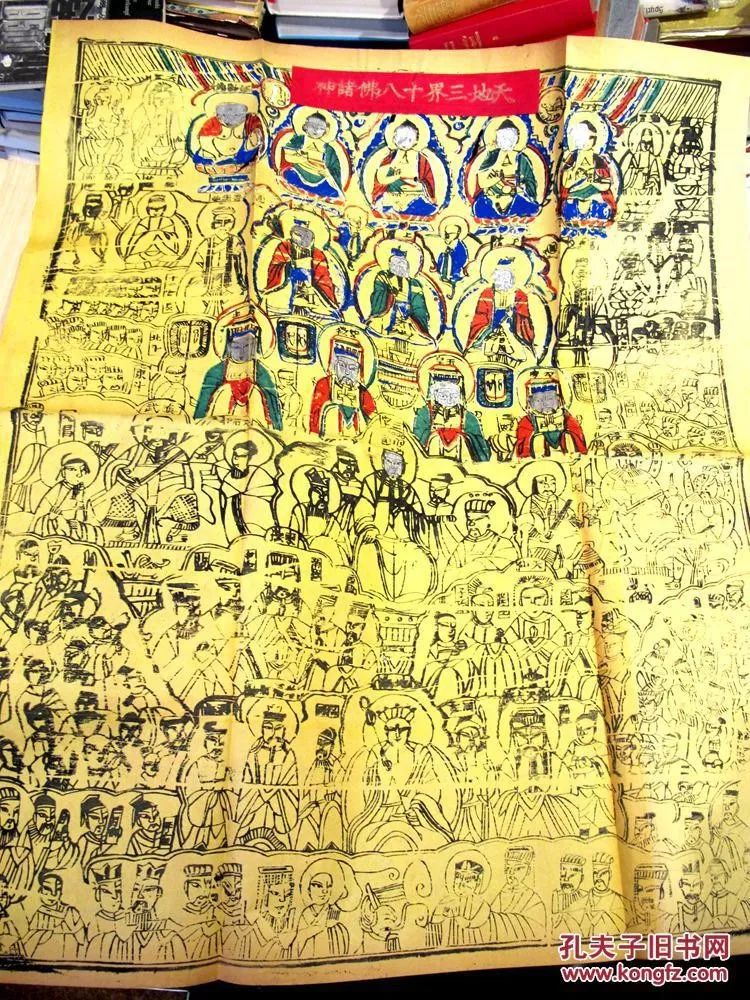

还有一次是在跳蚤市场遇到一对年轻夫妻来卖父亲遗留的版画。当时在其中看到一套中国的木刻版画:10小幅,印刷于上世纪二三十年代的北京。当时卖画的人对这套版画的价值也不了解,便很便宜的卖给我了。

回来后,我查找对比相关资料,发现这套版画的出版者为Nachbaur(中文名:那世宝),一位法国人,于上世纪二三十年代以记者、出版商的身份活跃于北京地区。他对于中国的民俗艺术非常感兴趣,曾在二三十年代出版过《北京漫谈》《中华食谱制法如命》《民间之图像》等书。其中附有诸多木刻年画的原作,印刷开本也非常大。

他当时的做法很特别,为了出版相关书籍,曾前往天津杨柳青专门向制作年画的画商订购了大小不同尺寸的画作200幅。

以年画原作为插图,这样特殊的形式使得作品在市面流传的很少,也更难被保存。

从此,我便开始关注那世宝和中国的年画,对此主题也逐渐了解。

后来我还曾在他那里买到那世宝出版的另外一本书的10幅插图,转手给法国的一位收藏家了。

有趣的是这位法国人还是通过孔网了解到我手上有那世宝出版的画,可见外国人也会来孔网淘书。

▎那世宝编清末民初套色印金木板年画集萃《民间之图像》(原作)

这就是淘书时的偶然,因为一个偶然的事件接触到新的主题,为自己开拓了一个新的领域。因此每次去淘书的过程就是学习的过程,也是非常愉悦的过程,更是一个永无止境的过程。尤其是西文这一摊,我在德国会涉及到德文的书,也会涉及到英文、法文甚至其他语种的书,淘书的范围不断在扩大,接触书的机会也越来越多。

而且欧洲和中国一样,书的销售在不断地走下坡路,同时也造成淘旧书变得相对容易。因为阅读纸质书、家里有藏书的这最后一代人在逐渐地逝去,他们故逝以后,他们的子女也会不断地将这些书投放到市场上来,这是个比较大的量,而市场吸收能力在不断地下降,你就有机会接触到比较多的书,这算是一段“最后的辉煌”吧。

◐孔网:虽然您说是“最后的辉煌”,但感觉跟国内的收书市场比,欧洲的书籍市场相对还是比较宽阔的。听您讲这些淘书的趣事儿,也真想去国外的旧书店逛一逛,淘淘书啊。

慕城老書客:

如果你对国外的旧书店感兴趣,那真的要赶快。就像《查理十字街84号》描写的伦敦旧书店一样,五六十年代繁荣时期伦敦有几十家旧书店,现在已经非常式微了,只剩5、6家了。但尽管如此,对我这种喜欢书的人,我每次去,收获还是满满的。董桥先生曾写过许多伦敦访书的故事,如果对照他的描写,旧书店就又有一些减少了。

▎伦敦查理十字街仅存的旧书店

要感受西方旧书店的话,伦敦、巴黎是两个最好的去处。因为伦敦作为一座帝都,它不仅仅针对于英国人,所有的英文地区,都是它服务的对象。伦敦的著名旧书店如Maggs Brother、Shapero等都是百年老店,所售之书不乏几百年历史的摇篮本,极具规模与特色。而巴黎属罗曼语系,罗曼语从拉丁语系衍生而来,在传统上对于书籍的重视程度要高于英、德地区,受到的网络冲击少一些。有些类型的旧书店,我看在英国、德国生存的越来越少,在巴黎却还能生存下去。而且在巴黎还有几家店,能通过实体书店的销售来完成业绩,这在德国是不可能的。