“周顺导读”志愿服务团队

,来自物理科学与技术学院的学生团队。1995年,物院学生毛有东偶然结识盲人周顺,深受打动,开始义务为他导读物理书籍;此后,越来越多的物院师生加入导读队伍。2003年起,物院党支部正式成立周顺导读志愿服务项目,每周六日都有学生上门为周顺读书,20余年从未间断。一批又一批导读者,一年又一年地帮助,水滴石穿,周顺眼里的世界还是一片漆黑,然而脑海中物理世界越来越生动多彩。2017年,由周顺口述、武大物院师生代笔整理的《物理中的数学》出版;去年,周顺来到武大,与物院学子们分享他与物理的缘分。物院学子还与周顺一道走进武汉盲校,开展“萤火虫行动”,为盲校中的孩子门设置专属物理科普实验。未来,志愿团队希望可以做更多真正有意义的事,不求轰轰烈烈,但求细水长流。

5月4日,天有些闷热,阳光若隐若现。李青松带着另外两位大一的学生从街道口坐地铁出发,在宝通寺一站下车,一直南行,继而西转,熟练地找到了被建筑工地包围起来的“武锅社区”四个红字,又在居民楼里东转西转,最终停在了一扇铁门面前,轻轻地敲了几下。这时正是午后两点。

(图为导读地点(周顺家)所在社区)

缘起1995

“来了?这回来了几个人呀,进来坐吧。”应门的是一名男子。他领着这一行人走进屋子,动作之流畅让人丝毫看不出来他是一位视力障碍者。

“周顺叔叔,我们这回导读来了三个人,有两个是大一的,第一次来,我就带着他们熟悉熟悉。”李青松回答道。他是武汉大学物理科学与技术学院周顺导读团队中的主要负责学生之一。从1995年算起的话,今年已经是武大人为周顺导读的第25个年头了,导读内容主要是一些物理和数学方面的学术著作。周顺听到后点了点头,从书柜里摸出一本全英书本,递给坐在他旁边的导读学生:“今天就先读这个吧,从685页开始。“

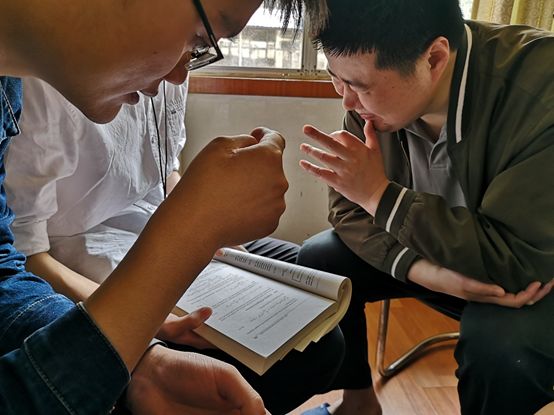

大一学生苏涵翻开厚厚的英文原著,看着上面陌生的英文专有名词和复杂的公式,面露难色。但稍作停顿后,他还是毫不犹豫地大声开始为周顺进行导读:“Analysis of Representations. We can use the results obtained in the last section to gain……” 在他读的过程中,另一位导读的学生于纪滨立马拿出手机打开英文词典在旁边查词辅助。这个过程大概持续了有将近一个小时。

(图为导读情景)

(导读学生为周顺导读Mathematical Physics一书)

1995年,不愿因残疾而放弃学习的周顺开始找家教自学大学课程,武大物理科学与技术学院学生毛有东就成了他的第一位导读生。周顺说:“我高中之后就很少再有接触大学知识的机会了。但是我又不想放弃学习物理和数学,所以就有了导读的这个想法,最初找了另外一个大学的学生,是做有偿家教,后来就找的毛有东,最开始也是有偿。但是后来毛有东主动提出要无偿给我导读,然后就一直这么过来了。”

话题说到这里,周顺不禁有些动容。上世纪末,周顺高中毕业,但因为残疾的原因无法继续进入大学学习,自己就在盲校里度过了几年时光。“那个时候是我情况最糟糕的时候,学不到知识,实现不了自己的愿望,走了弯路。”所以,每每谈起武大的导读学生时,他都充满感激:“没有他们,我不可能像现在这样前行。”

说到“导读”,这是一件既简单又困难的事情。认为它“简单”,可以说“导读”仅仅是读书,然而这种“简单”的读书活动实践的困难非同小可。物理和数学著作不同于人文社科类的书,里面有很多抽象的图像和复杂的公式,要将它们向周顺表达清楚,显然不是一件易事。面对困难,导读团队想出了一个办法,那就是“画”,拿着周顺的手,在他的大腿上将图像和公式画下来,并一遍遍重复,直到周顺弄懂为止。还有一个难处,就是导读者们的时间安排问题。物理科学与技术学院2017级辅导员卢丽珠老师表示:“物理本身学起来难度就较大,学生们课业负担重,但每周要安排出至少6个小时为周顺导读的时间。”而另一“难”处,就是周顺导读团队在人员流动的情况下,将导读这件事坚持了二十余年。

其实学生定时定点去周顺家里导读的这种方式并不是一开始就定下来的。最初,武大师生知道了周顺的情况后,就把老师上课的内容录下来,整理成磁带放给周顺听,但效果不是很好。之后,学生去周顺家里朗读书本的形式渐渐得到认同。2003年,在物理科学与技术学院师生的共同推动下,“周顺导读”这一活动成为党支部的正式立项活动。学院的党支部确定了直接负责项目的老师和学生干部,对每一次去志愿服务的学生作了系统化的安排和调整,“周顺导读”这一活动和志愿团队也在党支部的协调下变得规范、系统。

“我们去支援的学生大多是入党积极分子,也有院里青协的人,还有一部分是武大其他院的学生来志愿服务。”物理科学与技术学院本科生党支部书记宋尧祥补充道。

目光回到周顺家中,只见周顺坐在椅子上托腮沉思,而导读的学生们则手捧书籍,围坐在他身边。“读完了?那休息一会,我们再读一本别的。”周顺满意地笑了。

一本书的诞生

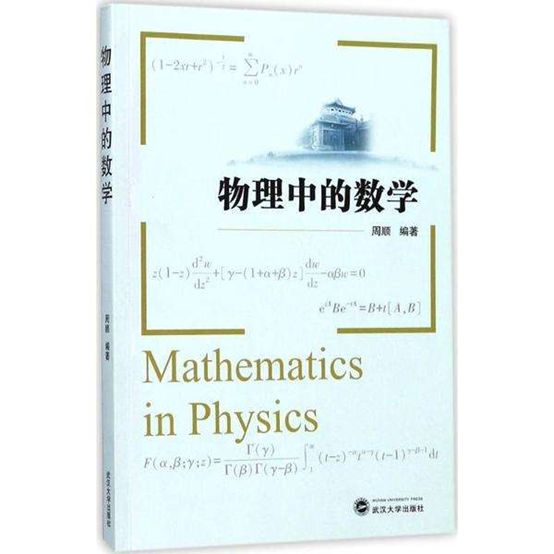

回想周顺导读团队近几年的服务成果,不得不提2017年武汉大学出版社出版、周顺编著的这本《物理中的数学》。

(书籍样图,图源百度)

“出书嘛,都需要一定的经费。”武大物院原党委副书记田贵华如是说道,他是推动这本书出版的主要人物。“当时为了筹备资金,就去找了很多人宣传周顺这件事。我去找了武昌区残联的人,还有武大出版社的社长、编辑,以及武大物院的一些老师。”

其实,在田贵华答应帮忙出书之前,周顺已经编写了厚厚一本书稿了,而这些书稿都是武大导读团队的学生一点点用word文档敲出来的。“没有他们,我不可能出这本书,因为我根本用不了word。”周顺感慨道。

也许使用word编辑文档对大多数人来说并不是一件难事,但是这件工作却在周顺导读团队这里显得格外艰辛。编辑文档的学生一边听周顺口述,一边敲下文字和公式。在这个过程中,不仅涉及到周顺和学生之间的沟通问题,更涉及到众多复杂的数学和物理公式的输入问题。周顺感慨道:“很多时候2、3个小时才能敲出一页文稿。”

田贵华也表示书籍的成稿是在出书过程中最困难的部分。“首先书中有很多公式、推导、运算,每一步都不能出错,一些格式不符合出版的要求,不便于读者阅读和理解,就需要修改,这就涉及到编辑和本人的沟通,所以书稿需要念给本人听,很慢、很难。这本书的负责编辑顾素萍曾在武大数学与统计学院工作,对待这本书也非常认真,每次3、4个小时才校对两三页。”

“这本书其实是没有什么直接经济效益的。在出版行业这边,书出的太慢了,光校对出版就用了一年。”他补充道。

然而谈起这本书来,田贵华仍然持十分肯定的态度:“这本书的价值和意义是非凡的。”这本书,对于周顺来说,是他学习的一个阶段性成果,是对他的一个激励。而对于导读的学生来说,这也是二十多年来志愿服务的一个成果体现。一本270页的书稿也许并不厚,但这一页一页背后承载的是武大师生和出版社为录入、编辑文稿的夜以继日的付出和劳动,是周顺在混沌世界中的一遍遍演算,是导读员们在累计达上千小时的导读过程中,读出的每一字,每一句。

创新的希望之光

经过二十多年的沉淀和发展,周顺导读团队并没有止步于“导读”这一种服务形式。去年,他们将“导读”发展成为另外两种新的服务形式。其一是“双向导读”:不仅是学生给周顺导读,周顺也能给物院的学生们带来知识和人生经历的收获。2018年10月,物理科学与技术学院江先阳老师请周顺来学院开展《数学物理方法》学习分享会,周顺一边说,一名学生就一边上黑板板书。同学们受益匪浅,周顺也期望能“以后常来”。导读团队的学生们在志愿服务的过程中,逐渐从周顺身上深刻体会到了“生命的坚韧和顽强”,被他纯粹的求知精神所打动。2017级志愿者阮恭杰表示:“在与周顺叔叔的交流过程中,没有负担,学生也对知识有渴求,我们就像志同道合的好朋友,相互促进,共同成长。”张书记也认为:“我们学生去帮助周顺读学术上的著作,现在周顺也像一道光,照亮了我们学生。”