撰文:林美香

《东方历史评论》微信公号:ohistory

穿错衣服

伊莉莎白时代的廷臣哈灵顿(Sir John Harington),因女王是他的教母,幼时经常出入宫中。他在女王过世之后,写给友人的信件中,记录了一件发生在女王与其侍女玛丽‧霍尔德(Lady Mary Howard)之间的故事。哈灵顿提到女王“很喜欢华丽的衣服,可是经常指责那些穿着过于高贵、不合于其身份地位的人。”她的侍女中有一位霍尔德女士,平常就爱打扮,时常吸引女王宠臣爱赛克斯伯爵(Robert Devereux, Earl of Essex)的目光。某日,霍尔德穿了一件用天鹅绒制成,满缀金线与珍珠的连身衣裙,引起许多侍女的艳羡,却也惹恼了女王,因为女王认为这件衣裙比她自己穿的还华丽。于是,她找人暗暗取来霍尔德的衣服,穿在自己身上,可是以女王的身高来说,这件衣服的裙子太短,很不合身。然后,女王刻意走进一群侍女聚集的房间中;她问在场每一位侍女,是否喜欢她所穿的新衣裳?她又转头问这套衣服原本的主人:“它是不是太短不合身?”困窘的霍尔德女士只好点头称是。女王接着教训她:“如果因为它太短而不适合我,我想它也永远不会适合妳,因为太高贵了。所以这件衣服都不适合我们两个人。”这番话让霍尔德听得更加无地自容,此后她再也不敢穿上这件衣服,将它束之高阁,直到女王过世。

此事件透露着女王对华丽衣裳的喜爱,又有几分女人在外貌上、情爱上,对另一个女人的嫉妒。但伊莉莎白女王用了这时代最普遍的服饰语言——“秩序”迫使另一个女人放弃精致美丽的服装。所谓秩序的语言,在此指的是以身份和地位界定何谓合宜的服装。在宫廷的政治秩序中,没有侍女可以在服装上超越女王的尊贵;或者说,宫廷中个人外表穿着的服装,必须在视觉上体现宫廷的政治秩序。然而,宫廷中的秩序仅是此时代秩序观的一环,或其缩影。比宫廷更大的是由所有人所组成的“政治体”(body politic)或“共同体”(the commonwealth);比共同体更大的,则是自然宇宙的世界。欧洲中古至近代早期的秩序观中,从个人、共同体到宇宙,都在神所定的法则下运作;从天界到尘世,也都体现神意所定的秩序。因此,一切受造物是一有机且互相联合的整体。同时,各样受造物在神的计划下都有其命定的特质、功能和位置,个体的责任与价值,即在服从神所安排的计划,加入宇宙整体的秩序中,以获得最终的救赎与至善。

剧作家莎士比亚在《特洛伊罗斯与克瑞西达》(Troilus and Cressida)一剧中,借尤里希斯(Ulysses)之口诉说了这样的秩序:

天体本身、行星和这个地球,

都遵循着等级、顺序和位置,

运行的规律、轨道、比例、季节、形式、

职责和习惯,有条不紊。

所以这灿烂的恒星太阳,

就在其他星辰的环拱之中,

端坐在辉煌的宝座上,……

并像国王的旨令通行无阻地

巡视着福星和祸星。……

啊,一旦废除等级,

这一切宏图的阶梯发生动摇,

事业就陷于停滞。若等级不分,

那么社会上的团体、学校的班级,

城市的行会,五湖四海的通商,如何能维护他们的和平秩序?

这几句话是文学史上阐述秩序观最有名的段落之一,相近的概念与语句出现在许多同时期各类作品中,从人文学者艾列特(Thomas Elyot)的《统治者之书》(The Boke Named the Gouernour)、1547年英格兰教会颁布的《讲道书》(Homilies)、虎克(Richard Hooker)的《论教会体制》(Of the Lawes of Ecclesiastical Politie),到弥尔顿(John Milton)的史诗《失乐园》(Paradise Lost),处处都回荡着神定秩序的声响,秩序观可说是文艺复兴时代人们“集体思维的一部份”。

在此思维架构下,神所造的人,居于各级天使和不同等级的生物之间,是整个宇宙“存在巨炼”(the Great Chain of Being)中的一环,而人的共同体中也有一条由上到下,由各种不同等级与地位的人所组成的锁炼,他们各有不同的能力与职分。1547年英格兰教会的《讲道书》也指出:“有些人在高阶,有些人在低位;有些人是君王,有些人是下属”,还有“主人与仆人、父亲与孩子、丈夫与妻子、富人与穷人”的区别,但每一个人在这样的锁炼关系中,都需要他人的支持,这正是“上帝良善且值得歌颂赞美的秩序”。

在“秩序”的思维中,包含着两个重要的观念,一是“对应观”(idea of correspondence);一是等级(ranks)或阶序(hierarchies)。对应的关系可以存在于多种层面,例如星体中地位最高的太阳,可对应于人间最尊贵的国王,也可对应于动物界的狮子、四种基本物质中的火,或是人的灵魂。对应也可以发生于宇宙和人世之间,地上与天界声息相通,世间个人际遇波折、社会动荡或灾祸、世道良善或浇薄皆与天体运行有关。至于等级或阶序的概念,中古英文中order一字,即同时含有“秩序”和“等级”的意义,这对文艺复兴时代的人来说,更界定了人与人之间的政治关系和社会关系。十六世纪许多政治思想家和文人,就是以身份、等级和阶序来理解社会的组成,如史密斯(Sir Thomas Smith)和哈理森(William Harrison)都指出:“在英格兰,我们通常把人民分成四种,即仕绅、市民或镇民、自耕农,以及工匠。”这四种人不但在社会地位与财富上高低不同,也有不同的政治权力,前三者依次掌管中央、城市与地方乡镇的政治事务,最后一种人则“在共同体中没有声音也无权威,是被统治的,而不是统治他人的。”

这样的等级秩序,有其物质性的表征,即为衣着。如艾列特说:“每种地位和等级各有合适的服饰,穿得太奢华或太俭朴,都要招致批评。”在上统治的人,要穿出合宜的尊贵与荣耀,因为这是他们威严的一部份。 伊莉莎白时代的论册作家史塔普也主张:只有“贵族、仕绅和统治者可以合法穿着华丽的衣服,以显现他们的出身、尊贵和地位……才能在人民心中激起害怕和敬畏。”至于无官职的中下阶级,则完全不可“穿上丝绸、天鹅绒、花绸、锦缎、金丝、银线”等材料所做的衣服,因为“每一个人要根据他们的职分”来穿衣服,才能维护稳定有序的社会。

文艺复兴时代的秩序观中,也带着强烈的不安感,和对“失序”的恐惧。就像莎士比亚透过尤里希斯之口所说的,当有人无视等级,“立意向上爬”,带来无比的混乱,“将要扰乱、摧垮、分裂并毁坏邦国的统一和共同缔造的和平”。这样的混乱正是“由于等级受践踏而发生的。” 1570年颁布的《讲道书》警告所有人民,不服从等级与在上的权威,“所有罪恶与悲惨,都将窜入且覆灭这个世界。” 事实上,都铎时期的英格兰,失序的现象正在发生,人口的增加、物价上涨、修道院的解散、圈地运动,以及国际贸易的发展,都让原有的社会秩序处于剧烈的变动中。

现实社会已与理想的秩序世界差距越来越大。表现于外,则是越来越多人像女王的侍女霍尔德一样,穿错衣服,不合于应有的阶序。史塔普指出:

现在的英格兰,服装上一团混乱,僭越的情形非常严重。每个人都可以穿上他想穿的衣服,或用任何方法得到他想要的衣服来夸耀自己。所以要分辨出谁是贵族、谁是可尊敬的、谁是贵族仕绅、谁又不是,变得非常困难。有些人他们既不是贵族仕绅,也不是自耕农,在共同体中没有权威和官职,却每天穿着丝绸、天鹅绒、锦缎、塔夫绸这一类的衣服;可是他们出身低下、地位贫贱,做着劳役的工作。在我看来,这是基督教共和国中巨大的混乱与普遍的失序。

面对这样的混乱和变动,都铎政府祭出了“服饰法”,以重新确立阶级秩序。此类法律在此时期英格兰颁布的数量,超过过去所有的总和,强烈表达了政府管理人民生活秩序的统治思维,以及此时代社会文化对秩序的追求。本章将以政府通过的法律、王室颁布的诏书、教会的《讲道书》,以及民间文人的作品为主要材料,讨论此时期人们如何在“秩序”的观念下思考服饰。这些材料在一般思想史的研究中并不受重视,但它们反而更浓厚地体现了此时代普遍存在的思维模式与思考习惯。

都铎服饰法颁布的原因

在解释服饰法颁布的原因之前,必须先说明何为“服饰法”。服饰法通常都列在“禁奢法”之下讨论。禁奢法有古老而漫长的历史,而且出现在世界各地。以欧洲为例,从古罗马时代到十八世纪,多数地区都曾颁布禁奢法管理人民的生活。西欧地区,禁奢法的数量在十六至十八世纪之间达到高峰,其中又以意大利数量最多。英格兰的禁奢法始于1336年爱德华三世时代,之后在中古时期又有4次立法。相较于欧洲其他各国,英格兰禁奢法的数量并不多,开始时间也较晚,到都铎时期数量才稳定地增加,并在十六世纪下半叶达到高峰,而后陡然直下,在1604年詹姆士一世即位不久,国会撤销过去所有的禁奢法,结束了英格兰禁奢法的历史。英格兰的禁奢法以饮食与服饰之限制为主,但一般所言的禁奢法内容包罗万象,涵盖婚丧喜庆、日用器物、车舆房舍等不一而足。本章所谈的主要是与服饰相关的禁令,因此将此类规范单独列出称为“服饰法”。

十六世纪之前,英格兰共订立了4次服饰法。到了都铎时期,亨利八世首开先声,在1510年颁布“反华服法”,并取消过去所有的服饰法规,以此新法取代。 之后都铎君主又颁布了6次服饰法,集中在亨利八世时期。都铎时期的服饰法不仅数量较多,君主也用国会立法以外的方式订立规范,即王室诏令(royal proclamations)。诏令有别于国会所通过的法律(parliamentary statutes),前者源自英格兰国王的特权,在谘询国王议会并获得议会同意之后颁布,其法律效率几乎等同于国会所通过的法律,只是时限仅及一君,或止于新诏令颁布之时。诏令比国会通过的法律具有更高的宣传效果,因为诏令颁布之后,必须短期内在全国各地人民聚集之处(通常是市场与教堂),公开诵读并张贴。诏令的内容除了说明规范、执行人员、处罚条例之外,也包括国王向人民解释法规订立原因的文字。因此它除了是一种法律,也是企图说服人民的文书,常见以“国家的繁荣,亲爱子民的平和、安详、宁静”等字句,来召唤人民心理的认同。

玛丽女王时代则颁布过1次;到了伊莉莎白时代,由于女王对服饰规范甚为关注,任内共颁布了12次相关诏令。伊莉莎白统治时期的诏令以1533年及1554的服饰法为基础,时常摘录法规内容或以图表陈述,以使两法的规范更清楚易懂。此外,它们也不断随着时尚的改变,增添新的规范项目,或订立更严格的罚则。

相较中古时代,都铎时期服饰法的数量以及政府对规范人民服装的重视远超过中古时代。这种改变,一部分与主事者有关。不过,君主与大臣个人主观的意愿,或国会议员的支持,并不能完全说明服饰法大量出现的社会或文化基础何在,也无法用以了解这些法律与时代变化的关连性。若要理解英格兰服饰法在十六世纪达到高峰的原因,更有效的方法是从各次法规与诏令中的序言来看。在十三世纪中叶以后,欧洲的禁奢法除了具体法条之外,也在法条之前加上了序言,解释法案订立的原因与必要性,英格兰中古与都铎时期的立法或诏令都延续这项传统。此外,序言也是立法者针对法案所建立的论述,它们诉诸人民对社会安定美好的期待,以及人民对社会现况共有的体认。换言之,都铎政府在这些论述中要表达的不仅是本身的立场与价值观,还要回应社会的需要与人民的期待。

从都铎时期历次服饰法的序言来看,政府颁布服饰法的原因分为五项:

1. 现有法规之不足或执行不力

2. 道德因素

3. 服饰时尚的问题

4. 经济与财富问题

(1)服饰奢华致使人民财富流失、生活贫困

(2)舶来品大量输入,本土产业受到打击

(3)国家整体财富与经济繁荣受到威胁

5. 社会秩序与治安问题

(1)卑下者逾越上层阶级的服饰,导致阶级混乱

(2)追求奢华引发偷盗抢劫之事,或使家庭破产,危害社会安宁

就第一项原因来看,都铎服饰法中有不少诉诸现有法规执行不足与成效不彰的问题,例如亨利八世1533年的服饰法开宗明义便说:在此之前,已有多条法律与规范,遏止人民穿戴奢华昂贵的服装,但尽管如此,“这种过度的逾越却不时在增加之中,而非减少。”这项原因也时常出现在中古时期的服饰法中,适足以证明从中古以来,英格兰的服饰法缺乏实质效果,必须再三重申。不过,政府在法规中指明此问题,并非有意暴露短处,而是为了宣示政府改革弊端的决心,例如伊莉莎白政府在1588年的诏令中,对于历次法规未能确实执行的情形感到不耐,迫切要求各地官员“不要拖延,尽速改革这巨大而无法容忍的败坏”。

法规欠缺效用只呈现了实情,但还不足以说明都铎政府颁布多次服饰法的社会、文化基础何在。这点必须参考表格中所列的后四者:道德、时尚、经济问题与社会变动,这四者都与都铎政府追求“秩序”有关。

服饰与秩序

(一)道德因素

服饰法的道德因素显现于各次法律与诏令序言中所提到的“虚华”、“骄傲”之词,以及年轻人懒散放纵的情况。如1533年的服饰法指出:服饰奢华导致“许多无能又轻浮的人走向骄傲—所有罪恶之母,使他们陷入贫困与毁败之中。”另外,1597年的诏令则批评“低阶人士在服装上的骄傲,驱使他们为了维护门面在大道上行抢劫、偷取之事。”

服饰法中道德性的诉求,与当时教会及民间作家对服饰与道德问题的关怀相呼应,如拉提墨(Hugh Latimer)在1552年讲道时指出,耶稣诞生时,圣母仅用粗布为襁褓;古时的人也满足于简单朴素的衣服,但现在的人却在魔鬼的驱使下,花费无数心思设计奢华的服装。爱德华六世至伊莉莎白时代教会所颁布的《讲道书》中,也有一讲谈“服饰的奢华”。此篇指出当时服饰奢华的现象已违背了上帝的教导,即使君主一再颁布禁令、重述罚则,也无法“遏止这种可憎的败坏”。它规劝人们不要耽溺世俗之物和肉体,而要观望天界与自己的灵魂;它也呼应政府的服饰规范,主张所有人要依照自己的身份等级穿着。伊莉莎白时代大量出版的道德小册(moralistic pamphlets),也时常从道德面批评服饰乱象, 如史塔普所写的《剖析世风之败坏》(The Anatomie of Abuses)一书,遍数英格兰社会中各种罪恶,其中最受挞伐的便是服装上的骄奢多变。他将服装的新奇怪异归咎于英格兰人的骄傲,指出这是七宗罪中最可恨的一项,也是人类从伊甸园中被逐出的主因。史塔普记述伊甸园中夏娃被蛇引诱之后,亚当与夏娃两人吃下禁果,眼睛变为明亮,看见自己赤身露体,便拿无花果树的叶子做衣裳;上帝继而用毛皮做衣服给他们穿,并将他们赶出了伊甸园。所以史塔普指出:罪是人类有衣蔽体的起源;衣服“是用来遮盖我们的羞耻,而不是用来满足人淫荡奢侈无尽的欲望”。 他也认为女人传承了夏娃的罪孽,最易在服饰上犯骄傲之罪,她们殚思竭虑发扬新奇的服装,无异于“与魔鬼结盟”,变换出各种可憎的形貌。

教会或民间作家的言论多将服饰与宗教上的罪相结合,然而从都铎各次服饰法的序言来看,以虚华、骄傲之罪为诉求者并不多见。政府所在乎的不是个人的罪,而是个人之罪所引发的公共道德问题。如1574年诏令所关切的是年轻绅士受到奢华所惑,以致倾家荡产,引发社会不安。此外,教会或民间作家所批判的对象多为女性,如《讲道书》中谈服饰奢华现象时,有一半以上的文字在批评女人,认为那些注重装扮的女子“也许在浮华世界中看起来更美丽,可以取悦魔鬼的眼睛,却不能取悦上帝。” 然而,都铎时期对女性服饰的规范只在1574、1580、1597年3次诏令中出现。由此可见,服饰法在道德因素上有明显的社会导向与性别导向,前者重公共秩序与安宁;后者以男性为主。

(二)时尚问题

如果将上文所谈的道德范围扩大,都铎政府更关心的是与道德有关的风尚问题,特别是服装时尚的多变。英格兰中古以来的服饰法不仅规范衣料与价格,也偶尔限制服装样式和风格的变化,如1463年的服饰法规定:自耕农及其之下的阶级所穿的大布列夹衣,仅能在内加一衬布,不得填塞毛布或棉;骑士及其之下的阶级不得穿着过短的外套或夹克,其长度必须遮到私处(privy members)及臀部;此外,这些人也不得穿尖头鞋超过2英寸的鞋靴。这些法令所限制的样式,都是当时新兴而流行的时尚。

都铎时期时尚的变化更甚中古时期,不过要到伊莉莎白时代才开始受到政府注目。首先受到限制的是当时所流行的男用灯笼形短裤,其包裹臀部及大腿部位,且有越来越宽大的趋势。

萨理伯爵穿着1540年代英格兰贵族流行的短裤,紧覆大腿,中间戴阴囊袋。

Unknown Italian artist, Henry Howard, Earl of Surrey, 1546.

©National Portrait Gallery, London

莱斯特伯爵下身穿1570年以后流行的男子宽大打褶短裤,中戴阴囊袋。

Unknown artist, Robert Dudley, 1st Earl of Leicester, c.1575.

©National Portrait Gallery, London

伊莉莎白政府于1562年的诏令下令改革,并在法条中规定:“裁缝师、紧身裤师傅(hosier)或任何人,不论他是谁,都不得在短裤外部加用超过一码半的毛布,或最多不得使用超过一又四分之三码的粗呢或其他布料……而且同一条短裤,如有需要,仅能用一种内衬紧贴腿部,不得使用宽松内衬或加衬垫……任何人在男爵以下,内衬皆不得用天鹅绒、缎,或其他任何价格高于薄绸及塔夫绸的布料。”为了严格执行此项规定,诏令还要求所有裁缝师必须在首长面前立约,并缴交40镑保证金;又为了确保所有师傅遵守法令,各地官吏可派人每八天搜查这些裁缝师的作坊一次。

接着,1566年的诏令再度针对男子短裤提出禁令,且更加严苛,要求“所有人”不得在短裤外部加用超过一码又四分之一的毛布、粗呢或其他布料;内衬布料的阶级限制也仍保留。这两次的诏令都指出,限制男子短裤样式的主要理由在于:许多人为了追求这种时髦,耗费金钱以致破产或犯法。所以,政府所在意的仍然是追逐时尚所带来的秩序问题,不过法规中常见以“怪异的”(monstrous)和“无节制的”(outrageous)两词形容当时的短裤风格,又提到古风之纯朴,都带有道德批判的意味。此外,短裤的限制与其他服饰规范不同,并没有明显的阶级色彩,1562年与1566年的规范除了内衬布料之外,都针对所有男子而定,可见这些限制也是为了积极抑制这股流行风潮。

除了短裤之外,另一个受到抑制的男子时尚是皱褶领。皱褶领一般缝在上衣领口上,像花朵般开散而挺立,又分为单层及双层两种,另有小型的皱褶领用于袖口。

英格兰画家希理亚(Nicholas Hilliard, c.1547-1619),为伊丽莎白女王的宫廷,留下多幅小型人物肖像,可看出英格兰从1570年至1590年皱褶领的变化。宫廷流行的皱褶领在1580年以后,明显往宽大、散立德方向发展。从上到下分别为:

伊丽莎白女王(Nicholas Hilliard, Queen Elizabeth I, 1572)。

©National Portrait Gallery, London

莱斯特伯爵(Nicholas Hilliard, Robert Dudley, 1st Earl of Leicester, 1576)。

©National Portrait Gallery, London

雷利爵士(Nicholas Hilliard, Sir Walter Raleigh, c.1585)。

©National Portrait Gallery, London

潘布洛克女伯爵(Nicholas Hilliard, Lady Mary Sidney, Countess of Pembroke, c.1590)

©National Portrait Gallery, London

1562年的服饰法规范:任何人在领口或袖口,都不得使用双层皱褶领,“而要合宜适中地使用单层皱褶领”,一如“在近日夸大的双层皱褶领出现之前,那样合宜而恰当地使用。” 到了1580年的诏令,虽然序言中未提到改革时尚的问题,但法条中再度提及皱褶领的规定,同时还增加了斗蓬一项。斗蓬(图4.7)约流行于1545年之后,穿于男子大布列夹衣之外,为外出或保暖所用。

罗利爵士身披黑色天鹅绒斗篷,上缘有反折的黑貂毛皮,斗篷上则绣有太阳光束的图案,光束尾端各缀着三颗珍珠,与其银色上衣相互辉映。在都铎时期黑貂毛皮仅限伯爵爵位以上的贵族使用,但罗利并未因穿戴黑貂毛皮饰边的斗篷而受罚,也许是得到女王特许。Unknown artist, Sir Walter Raleigh, 1588.

©National Portrait Gallery, London

伊莉莎白时代斗蓬的长度日渐增加,从及腰的长度逐渐拉长至足踝。 1580年的诏令说:

任何人不得使用或穿着过长的斗蓬,就一般标准看来,那十分怪异,而且两年以前未曾见于本国,最近才开始流行。任何人也不得在他们的颈部或其上方,使用两年前未曾出现过的那种极大而夸张的皱褶领。所有人都应该穿着合宜而恰当的衣服,丢弃那些伪装又丑怪的服饰,它们既不便于工作,也不宜于穿戴。

1580年前后似乎见证了时尚快速的变化,诏令中提到斗蓬长度和皱褶领的宽度,都是两年前所未见的。而这次诏令所提出的理由并不是经济破产的疑虑,而是风俗厚薄的问题。新颖的时尚在此诏令中被视为淳美古风的敌人,它的危险不只在于逾越或奢华,更在于它违反自然与常规,故对社会良好秩序造成威胁。

以上这些对男子服饰时尚的抑制,反映了当时对新潮、时髦之物的负面看法。但都铎时期不仅男子时尚变化繁多,女子时尚的改变也不遑多让,如男子流行的皱褶领也为女子所用,且尺寸与样式日益夸大,1570年以后有开散如扇形的皱褶领(fan-shaped ruff),也有连结如轮状的(cartwheel ruff)。 女性服饰中另一个引人注目的变化是环裙。环裙约在1545年之后由西班牙传入,在衬裙内以木条、铁丝或鲸鱼骨做箍,形成一环一环上窄下宽的支架,再穿上外裙,有如钟形。随着时间演变,环裙越来越宽,到了1580年代中期,女性的环裙渐流行法国式的轮形环裙,较之前的幅度更大,宽度可达48英寸。

凯萨琳王后下身穿1550年代以前流行的圆锥形西班牙式环裙。

Attributed to Master John, Queen Catherine Parr, 1545.

©National Portrait Gallery, London

伊丽莎白一世下身穿着1580年代中期以后流行的法式轮形环裙。

Marcus Gheeraerts the Younger, The Ditchley Portrait of Elizabeth I, c.1592.

©National Portrait Gallery, London

女子服饰时尚的变化,较诸男子,更受到道德改革家的注意,如拉丁墨批评女人的环裙说:那无疑是“骄傲的标记”、“显露她们的淫荡与愚蠢”。 史塔普在《剖析世风之败坏》一书中,除了批评男性的皱褶领、斗蓬、大布列夹衣、短裤……之外,花了更多篇幅批判女性从头到脚各样服饰潮流,他还特别指责女人模仿男人服式,将男子的大布列夹衣转为女装,这不但让女人堕入淫荡之流,还变成“半男半女的妖怪”。 然而,这些严厉的词语并未影响到都铎服饰法的内容,伊莉莎白时期对女子服饰的规范仅止于衣料与服色,而从未限制女子服装样式与尺寸大小。

(三)经济动机

在经济方面,包含了从个人的财产困境到国家整体经济与产业的危害。经济问题中的第一项,着眼于个人不顾财力、过度消费所带来的恶。都铎前三次的服饰法一开头就指出:人民奢华的衣着已使他们“一贫如洗”,表达了政府对人民不能理性消费的担忧。伊莉莎白时期则特别担心那些经济能力不足以维持高尚门面的“下等人”(the meaner sort, or the inferior persons),或浪掷金钱的年轻绅士,为了穿着如贵族一般华丽,不惜偷盗或散尽家产。

经济问题中的后两项,表达了政府对本土产业与劳工的关怀,以及外国奢侈品泛滥的忧虑,如1566年的法案说:“女王真诚的子民中,有大量的人从事制作毛帽的行业,他们因过度购买有边帽与毡帽而致贫困败落;也有许多繁荣的城镇因此走向衰败。大量非必要的外国商品在本国售出,为这个国家带来诸多不利。” 这段文字同1574年的诏令一样,展现国家总体经济的意识,也充满保护主义的色彩。

保护主义在服饰法中通常以两种形式出现:一是限制外国布料的使用;一是鼓励本国产品的消费。都铎服饰法中的保护主义色彩,反映了当时主流的经济概念。亨利八世时期,共同体一派的政治人物(the Commonwealth’s Men)主张控制进口、限制原物料出口,以达致贸易平衡的目的;也鼓励本土手工业、增加就业机会,造就全体人民的安乐。 保护主义的概念其实从中古后期就出现在英格兰的服饰法中,因为毛纺织业从中古以来就是英格兰最重要的产业,毛织品也是英格兰最主要的出口品,为了保护本土布匹产业与劳工,乃透过服饰法抑制外国织品的消费。毛纺织业到了都铎时期重要性更加明显,亨利八世时期毛织品已占总出口的五分之四,到了伊莉莎白时期比例虽有下滑,仍是出口最大宗。都铎政府对相关经济问题的处理,从国会法案通过的数量来看,远比中古时期积极,但值得注意的是,都铎政府在服饰法中所进行的经济干预只限于降低需求,对于提升国内外贸易、劳力的充分使用、维持产品品质与价格等,都铎政府都以其他法案处理。也就是说,都铎政府面对各种经济问题时,服饰法不是最重要的手段,但政府借由服饰法以及其他相关法律,表达了对个人消费方式、对本土产业及劳工的关注,以稳定社会及经济秩序。

(四)社会安宁

以上所讨论的道德、时尚、经济因素,都与秩序相关,最后一项社会因素更是如此。在社会问题部分上表区分为二:一是担忧个人穿着以下僭上,致使阶级尊卑不分;一是忧虑人民不顾财力追求奢华,而使家庭破产或有强取豪夺之事。如1597年的诏令,政府一方面担心贵族阶级耗费过多金钱于衣着之上,使得他们“周济邻里”(hospitality)的传统美德不保,有碍地方稳定;另一方面,政府担心中下阶级模仿上层阶级的奢华,混乱身份与阶级,而且很可能为了求得华服不惜铤而走险,抢夺或偷取他人财物,成为治安大患。

社会因素之所以成为都铎服饰法颁布的重要原因,应与此时期社会关系与结构的变动有关。十六、十七世纪英格兰出现了好几位描绘现实社会情景的作家,包括史密斯、哈理森、史塔普、威尔森(Sir Thomas Wilson)等人。他们都共同指出这是一个快速变动的时代。就社会结构而言,他们所见到的社会阶层已转化出四、五种不同的身份与阶级,包括贵族仕绅、市民、自耕农、工匠与劳工,但贵族仕绅仍是最重要的身份区隔。这些阶层类别不同于中古时代所认知的“三种身份”(three orders or three estates), 而且财产和收入被视为重要的区隔标准。

在这些作家眼中,所谓的贵族仕绅阶级包含广泛,从高阶贵族,到骑士、乡绅,以及绅士都涵盖在内。贵族与骑士身份来自血统继承或君主敕封,但骑士阶级以下并未有清楚的资格认定标准,而是靠他们的财产以及在地方上长久累积的名声,因此是当时最难定位的一群,也构成贵族仕绅与自耕农两类别之间的模糊地带。越来越多人在这之间升沈起伏,最终能决定一个人是不是贵族仕绅,往往是靠金钱、生活方式或外在形象。所以哈理森指出,只要一个人能不从事劳力工作、可担任公职、拥有贵族仕绅的样貌;又有钱向徽章院(College of Heralds)申请个家徽、勋章之类的东西,再假称祖先光辉荣耀的事迹,便可被视为贵族仕绅的一员。史密斯则更直接了当地指出外显形象的重要性,他认为一位自耕农只要有能力表现得像贵族仕绅一样,例如慷慨大方、勇敢无畏、教养良好,就可以博得贵族仕绅的名号。

另一个社会流动的现象表现在商人阶层。他们在十六世纪财富日益增加,如威尔森指出当时伦敦有许多商人年收入高达1万英镑,超过不少贵族的收入,但在伦敦“收入没达到或接近5万英镑的,不被认为是有钱人。” 当时商人的数量与财富都在不断扩张之中,不过他们仍然认为土地具有较高的价值,而且是贵族仕绅地位的表征,因此在经商致富之后,多向乡间的贵族仕绅购买土地而成为地主。同时,不少贵族仕绅子弟也转往城市参与商业活动,因此商人与贵族仕绅之间的区分越来越不明显,他们在财富、政治角色、生活方式各方面日益混同,甚至也有密切的家族姻亲关系,所以哈理森指出商人与贵族仕绅之间彼此转化。

贵族仕绅与自耕农以及贵族仕绅与商人之间界线的模糊,都被传统社会视为不稳定的现象。对近代早期的英格兰人来说,在阶级秩序井然的情形下,人们可以透过一个人的生活方式看出他的身份地位,人们也以此界定彼此的上下关系。 贵族仕绅阶级的表征就建立在土地、宅邸、教养、仪态、饮食、穿着、娱乐,以及家仆的数量上。这当中最容易、最即时的方式是从服饰彰显地位,因此当时因土地或商业致富的人,若想塑造新的阶级形象,便可穿戴过去仅限于贵族仕绅所使用的衣料或颜色。一时之间,巨商大贾穿起绫罗绸缎;耕耘有成的农民用上金丝银线,或是鲜艳的红黄衣裳,如此谁还能轻易判别他们的出身与贵族有何差别?因此整个社会在视觉上看起来就处于失序的状态。

在都铎服饰法的序言中,处处表达了对“失序”的焦虑;反过来说,它们反映了十六世纪英格兰政治思想与统治思维中对“秩序”的追求。这一点也可以从都铎政府对服饰法的归类得到确认。在都铎政府的诏令中,时常会将同一类的法令透过同一份诏令传布到各地,要求各级官员注意。一般而言,服饰法多与其他关乎整体秩序的法令列为一类。如1517年的诏令要求:“为了我们英格兰良好的及政治的秩序、统治与管理”,也“为了我们忠诚而真实的子民,以及为了我们对他们恒常的慈爱与关怀”,各级官员应戮力执行四法,分别是温彻斯特法(Statute of Winchester)、服饰法(acts of apparel)、游民法(acts of vagabonds)及劳工法(acts of laborers)。 1533年的诏令为了人民的“安详、和谐与统一”,要求切实执行的法令则包括:侦察制造或散布谣言并以此引发社会骚动或叛乱者、规范懒散之乞丐与游民者、取缔非法博奕与娱乐活动者、维续军事训练者、改革服饰奢华者,以及规范织工者。

以上这些被纳为一类的法案,都是为了追求社会稳定、维护秩序与治安。所以,服饰法在都铎政府眼中主要是一种社会控制的手段,用以追求社会安宁与秩序。而此秩序至少包含上文所谈的道德秩序、风尚秩序、经济秩序及社会秩序,也可以包含“政治的秩序”。都铎政府将秩序的追求投射在服装的管理上,借着服装的管理,来达成秩序的控制。

服饰与社会区隔

序言的内容不能完全说明服饰法所要达成的目标为何,因为它们主要是政府意愿的表达、愿景的展现,未必会如实地反映到法条上。研究欧洲其他地区禁奢法的学者也指出,立法者言明的动机与其真实的目标,未必相符。例如,1449年热那亚的禁奢法在序言中指出:“有大量的金钱被死寂地包裹在服饰与珠宝中,如果能投入贸易可带来极大的收益。”乍看之下,此次法规订立的主要目标在改善经济问题,然而当时热那亚政府真正的企图是在维护公共道德。

都铎服饰法的序言中,也可看出明显的经济动机,为要阻挡外国商品的进口与消费、保护本土产业,但透过具体法条的分析,我们才能判定这些意图是否真正落实在各项规范中。

首先,我们可以1510年的服饰法为例,探查其法规内容。此法案规定:

除了国王、王后、王太后、国王的子女及国王的兄弟姐妹以外,任何人不论何种身份或阶级,不得穿着紫色金绵锦与紫色丝绸所做的服饰,违者没收其服并处以20镑罚金。任何人在公爵位阶以下,不得为自己或配驹穿戴金薄绸,违者没收其服并处以20马克罚金。任何人在伯爵位阶以下,不得着黑貂毛皮(sables),违者没收。任何人在男爵位阶以下,不得为自己或配驹穿戴金绵锦、银绵锦、缎(satten)、丝所制的衣服,或任何参有金银线的衣物。任何人在贵族及嘉德骑士(Knyght of the Garter)阶级以下,不得使用在英格兰、爱尔兰、威尔斯……等地以外,所制的毛布,违者没收其服并处以10镑罚金。任何人在骑士阶级以下,除了土地与地租年收入达300马克的乡绅(esquyers)、贵族的儿子与继承人、法官及伦敦市长,不得使用或穿着天鹅绒所制的长袍或骑马用的外套(Rydyng Cootes)。任何人除了上述所列之外、除了贵族的儿子及土地与地租年收入达100镑的绅士以外,不得着天鹅绒所制的大布列夹衣(dubletts),也不能着缎或花缎(damaske)所制的长袍或外套,违者没收其服并处以40先令罚金。

接着,此法依序对“土地年收入达20镑之外的人”、“土地年收入达10镑之外的人”、“土地年收入达10镑之外的人”、“绅士阶级之外的人”、“拥有财货价值达10镑之外的农人、牧人、劳工”给予规范。

在这一片细密与繁琐的法规中,我们可以清楚看到,1510年服饰法最具体的目标在建立服装的阶级性;也就是透过不同布料或材质的贵贱,区别人与人之间的身份与阶级。服装除了材质之外,也有内外之别,法规对于可被外套遮住的大布列夹衣,标准较宽松;能在外套上使用昂贵布料被视为一种阶级特权。此外,对于绅士阶级以下的人,法规还以布匹的长度与价格区隔身份高低,例如除了拥有财货价值达10镑的人以外,不得使用一码超过2先令的布。 再者,布料等级不仅适用于个人身体的穿着,也适用于其马匹、骡或其他牲畜。

都铎服饰法中,许多对服装颜色的限制,也有明显的阶级色彩,如1514年的法条规定:“任何人在嘉德骑士阶级以下,不得在自己的长袍及外套上,也不得为其配驹穿戴深红色及蓝色的天鹅绒”。1515年的法规又限制:“任何人除了每年土地及地租收入达200马克的绅士之外,不得着黑色天鹅绒大布列夹衣;不得在长袍、夹克及外套上,使用黑色、黄褐色、茶色花缎及羽缎”。都铎服饰法中不但不同材质的衣料有高低之别,相同材质的衣料也有颜色贵贱之别。在各种颜色中,黑色被视为尊贵的颜色,代表穿著者沉静、忠诚的美德,在都铎时期多为贵族、廷臣所用,而且高品质的黑色布料价格不斐。至于其他颜色较鲜艳醒目的布料,价格更高昂,因为它们的制染技术几乎都掌握在意大利人手上,无法在英格兰生产,只能靠进口。对这些鲜艳衣色的限制,虽然也带有保护主义的意味,但更重要的是这些颜色在当时已是上层阶级的表征。

都铎服饰法不但以阶级区隔为主要目标,在历次法规中阶级区隔的变化也最多。以1533年的服饰法为例,它是亨利八世时期对阶级区隔最详密的法案,划分出大约13种不同的等级与身份,不但“子爵”(viscount)首度被列出,贵族阶级也与骑士阶级完全区隔。 此外,骑士以下的阶级被划分出更多等级,自耕农与佃农也首度被分开来处理。这部法规沿用至玛丽女王及伊莉莎白女王时期,成为标准版本。玛丽女王在1554年颁布的服饰法,只增添了一条:限制土地年收入20镑以下或财货价值不达200镑的人,不得使用丝制的软帽、腰带、袜带等等。

伊莉莎白女王的服饰诏令也是如此,它们以1533年及1554年的服饰法为基础,但在阶级区隔上有明显的变化,有时精简、有时细密。如1559年的诏令只重述1533年服饰法中土地年收入100镑以上的人;1566年的诏令则把人民简化为9级(而非1533年的13级),嘉德骑士以上的阶级化为一类,其下以收入为标准,分为土地年收入200镑、100镑、40镑、20镑、5镑及40先令者,接着是佃农、乡村的农工与城市手工业的日工。 1566年之后的诏令,阶级区分仍有变化,上层阶级的区隔又转为复杂。

阶级区隔的类别在服饰法中不断变动的原因,也许是为了执法方便,也许是因为各时期执法重点有所不同,但更可能是出于当时社会经济变化剧烈的现象。从这些变动中可以观察到,历次的法案与诏令都特别着重贵族与非贵族之间的区隔,以及中间到上层阶级之间不同等级的划分。如此,一方面保障了贵族服饰上的特权;另一方面对中上阶级内部做出更清楚的分类。由其分类方式来看,都铎政府对社会阶级的认知并非单一,至少采取了3种不同标准来界定社会层级:地位(status)、官职(office)与收入(income)。它们混杂了惠格曼(Frank Whigham)所提出的2种不同标准,一是“身份属性”(ascriptive rank)的标准,如伯爵、骑士、自耕农等;另一个是“成就属性”(achieved property)的标准,如年收入200镑者、40镑者,或任职朝廷于或地方政府者。

在这些标准之外还有许多例外,如1514年的服饰法提到各城市的市长、市府参事、法院推事、郡长、副郡长、警官,及其他各城市官员,不受本法规限制。此外,外交官、传令官、乐师、演员、国王赐与制服的家仆等等,也不在规范之内。 其他的服饰法也多列出相似的豁免团体,最常见的是服侍国王的内廷官员或家仆、律师、伦敦及各城镇的市长、大学毕业生。在这些明确列出的人物之外,服饰法也给国王授与某些人穿着超过其身份等级服装的特权,这是都铎君主除了土地、专卖权、关税之外,赏赐臣属的另一种手段。

在阶级的区隔之外,都铎服饰法对衣物、配件的区隔也十分仔细,展现了当时社会对物件高低阶序的认定。这些物件包括各类布匹、服装样式、随身武器与各项配件,它们被纳入与社会层级相配合的高低阶序中,最精致而独特的衣料,其所受限制最大、使用人口最少,如金绵锦、天鹅绒、毛皮、丝绸等都是受到特别限制的衣料;再加上颜色与种类的区隔,可划分出更多的层级。但这些物件的排序,一如社会层级的排序,并非只有单一的标准。一方面它们的经济价值决定了物件珍贵与否,如布料在市场上的价格、取得的难易程度等等;另一方面,物件所承载的文化价值也被考虑在内,例如紫色的布料自罗马共和以来,便为皇帝、元老、高级将领及官吏所专用,至帝国时代则只有皇帝可穿紫色袍服。 传承其帝国尊荣,紫色在中古时期成为欧洲王室专属的布料颜色,尤其是紫色金绵锦在各类衣料中享有至高的地位。 简言之,在阅读都铎服饰法的规范时,能见到两条由上而下平行的锁炼,一条是物件的(从金绵锦到粗呢);另一条是社会层级的(从君王到劳工),这两条都展现了此时代对高低阶序的看重。

若与中古时期对照,都铎时期服饰法的阶级区隔有两项特色:第一,都铎时期规范的对象较重视中上阶层。这种转变应与十六世纪英格兰经济、社会的变动有关,当时城市商人与仕绅财富的壮大,驱使他们在服装豪华程度上彼此竞逐,也与贵族分庭抗礼。这种情形使得高阶贵族给予政府更多压力,以保障传统的身份标记;也让政府对社会上服饰竞逐之风感到忧虑,不论是贵族倾家荡产以致没落,或小康之家以旁门左道维持华丽门面,都非政府所乐见。法国史家布劳岱曾说:“禁奢法是政府智慧的表现,更是上层阶级的愤慨。” 此语正可说明当时的情形,也可说明为何都铎服饰法多得到上议院的支持,却在下议院遭受越来越大的阻力,下议院的仕绅日益排斥自身在服饰上受到过多的束缚。

第二,中古时期的服饰法规范男人也规范女人,但亨利八世在1510年取消了对女性服饰的规范,直到伊莉莎白1574年的诏令才又恢复,这中间约有60年的空窗期,可能的原因在于中古服饰法限制的女性对象,以下层妇女为主, 但在都铎时期,中下层人口已不是服饰法规范的重点;而且从法规序言或条文中可以看到,政府最关切的是拥有公共权力与影响力的中上阶级男性,而非女性。1574年女性服饰规范之所以再度出现,也与政治影响力的考虑有关。由于伊莉莎白女王长期维持独身,不但宫廷中女贵族人数增加,其内宫(Privy Chamber)与寝宫(Bed Chamber)中服侍的人员,也以中上阶级女性为主,且有专职如“内宫首席仕女”(Chief Gentlewoman of the Privy Chamber)、“衣袍女总管”(Mistress of the Robes)等等。即使这些女人无法拥有政府官职,在宫廷政治中却扮演越来越重要的角色,影响力日益上升。

伊莉莎白时期对女性服饰的规范,针对的就是这些生活在宫廷社会与上层阶级世界中的女性,包括贵族夫人、骑士阶级的妻女,以及服侍女王及贵族夫人的侍女。这些人依照丈夫的身份、收入而定服装上的等级,不过在女王内宫与寝宫服侍的仕女,及女王的侍女可享有特殊待遇,他们的服装等级仅次于公、侯、伯、子、男等爵位的夫人们,可使用深红色和淡红色的天鹅绒,以及黑麝猫、山猫等珍贵毛皮。依序而下,服侍公爵、侯爵、伯爵夫人的侍女可等同于年收入100镑者之妻的等级;服侍子爵及男爵夫人的侍女可等同于年收入40镑者之妻的等级。 这些规范透过服饰的控制,确立宫廷中女性的尊卑上下,也借此确立宫廷政治秩序。

以上这两项特色再度说明了都铎服饰法最重要的目标,在建立身份阶级的区隔,所以服饰对都铎政府而言,最重要的功能在达成“社会区隔”。服饰的区隔功能,在一般社会中除了身份阶级之外,也可涵盖年龄、性别、职业、圣俗的区隔,可是都铎服饰法并不重视这些区别功能,它不处理不同职业(如教师、商人、或铁匠)的服装规范,也不碰触男女异装(cross-dressing)的问题或教士阶级的特殊服饰;历次法规中也几乎没有以年龄限定可用的衣料、服色与样式。

结语

由前述各节可知,都铎服饰法有三种属性:一,它是一种道德规范,是对奢华与时尚的管理;二,它是一种经济规范,偏重降低消费需求、保护本土经济利益;三,它是一种社会规范,以服装区隔阶级与身份,维护社会秩序及安宁。这三种属性中,又以社会规范的属性最为重要。此外,都铎服饰法也展现了三种特色:保守的、约制的、有限的。首先,它对社会关系的安排基本上是保守的,主张上下严明的尊卑差异,不鼓励阶级流动。其次,它规范的形式主要是约制所能使用的服装材质或配件种类,而非鼓励人们使用哪些物件。最后,虽说服装表现的形式有千百种,但服饰法只能针对有限的项目予以规范。在约制的对象上也是如此,主要针对的是中、上阶级的男性,对女性的规范直到后期才出现。

服饰在近代早期是政府统治的工具,也反映了当时统治的特色。就统治工具而言,接受政府指定的服饰被视为“服从”的表征,服饰法即透过法律,要求人们在外表上“展现”接受社会秩序的意愿,而且透过他人的“观看”深化人民对秩序的服从。所以,都铎政府对服饰的规范,也是秩序观的一种实践。而此秩序不仅涵盖经济上生产与消费的秩序、社会阶级尊卑的秩序,而且也包括政治上的秩序。从都铎服饰法中可以看到,政府希望能建立一套相应于政治职权的服饰秩序,因此传统贵族的政治角色被充分的尊重,一如其服装上的特权;拥有官职的廷臣、各市长与各级官吏,也具有服装特权,而此特权非源于阶级或财富,而是政治职位。明显的政治性考虑,也可以解释为何女性与小孩多被排除在服饰法之外,因为他们不具有正式参与政治的权利。1574年时伊莉莎白女王才开始针对上层阶级妇女服饰予以规范,主要原因在于贵族仕绅妇女在宫廷政治中扮演越来越重要的角色,也在女王内廷中担任专职,因此女王给予服侍她的女子服饰特权,但无法对政治产生影响的下层妇女及所有的孩童都在服饰法规范之外。所以,都铎时期的服饰法也是一种政治规范。

就统治特性而言,服饰法说明了近代早期英格兰政府的家长式统治心态(paternalism)。 在1750年以前,或在亚当‧史密斯(Adam Smith, 1723-1790)的经济理论盛行之前,一般认为政府介入人民的经济生活是必要的,这不但是政府的权力,更是政府的责任。但政府的经济干预并非只基于经济繁荣的考量,如何促进人民的道德生活与社会安定,在立法上也扮演非常重要的角色。上文曾提过政府颁布服饰法的几项因素:道德、时尚、经济与社会,对近代早期的政府而言,这四者并非分立;任何单一的因素都无法完全支持服饰法的成立。当时的君王统治一个国家,有如父亲管理一个家庭,他不但要关怀个体的成长与幸福,还要思考整体的繁荣;个体的善与整体的善是无法分离的,反之亦是。所以当政府出手干预个人穿着的行为时,是为了创造社会整体道德的进步,以及生活的安定与繁荣;个人身体的装扮如果能够被管理,也就代表着政府能够掌控整体的秩序。因此在现代视为个人选择的服装问题,从当时的统治者来看却是严肃的政治、经济、社会问题。

英格兰服饰法在1604年划下休止符,但并不代表英格兰人在观念上较为先进,或政府放弃了对人民服装的管理,而是一个未预期的政治意外。1604年3月24日时政府提案至国会,主张撤销过去所有的服饰法,并给予国王詹姆士一世以诏令方式规范服饰的权利。这项提案内容看来是伊莉莎白时代王室政策的延续,也许出自某位旧朝大臣的建议。议会讨论的过程也再度出现了前朝已存在的争议:君主诏令取代国会制订的法律是否会导致国王扩权、削弱国会的力量?此外,下议院的议员对于执行的方式、惩处的罚则、限制的对象,意见纷歧而无共识。由于这些争议,法案在下议院未能通过。

之后下议院与王室双方你来我往,辩论延续至同年6月,最后通过的法案决定撤销过去一切服饰法与诏令,却未给予国王未来以诏令约制人民穿着的权利。 王室虽不满意也只好暂时接受,后来又曾多次提案但均未能通过。因此,服饰法在英格兰的结束,主要源于宪政上的争论,而非政治或经济观念的改变。 此后以法律规范服饰的思想与企图并未消声匿迹,直到十八世纪亚当‧史密斯的时代,制订服饰法的诉求才逐渐沉寂。政府介入人民的穿着、干预时尚与奢侈消费,不再被视为合理的事;服饰法也不再被认为有助于国家整体的繁荣与幸福,反而是政府“极致的傲慢与僭越”。

回到十六世纪,以及十七中叶以前,传统的秩序观尚未受到挑战的年代, 君王透过法律维护个人及共同体的秩序,乃至回应整体宇宙神定的秩序,皆被视为君王的义务和责任。在整个都铎时期服饰法的变迁过程中,可以看到统治阶层如何付出心力应付时代新的变化,虽然从后见之明看来,这样的努力注定是失败的,但从服饰文化史的角度看来,可以见证服饰在规范与重建社会秩序上,曾经扮演多么重要的角色;政府不厌其烦地时时回应各项因素的挑战、阶层的变动、官职的定位、收入标准的改变、各类织品、布料与颜色的分级等。同样的,服饰在这个时代,也在界定国族认同上扮演不可或缺的角色,而这样的角色已经不是我们的时代所能体会的。

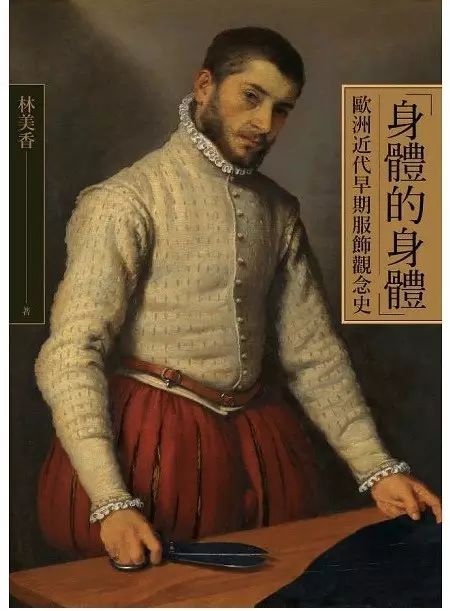

林美香,英国爱丁堡大学历史学硕士、博士。曾任英国伦敦大学历史研究所访问学者,现任台湾政治大学历史系教授。研究范畴以欧洲近代早期(1500-1700)为主,专长涵盖文艺复兴人文主义、英格兰女性统治、性别论述、国族认同与服饰文化等。

本文受权选摘自作者新著《身体的身体:欧洲近代早期服饰观念史》第四章 “秩序”,有删节。

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|2016年最受欢迎文章