作者:艾小羊

来源:我是艾小羊

ID:qingchangaixiaoyang

最近,

台湾知名体育主持人傅达仁的家人,根据他的遗愿,公布了他在瑞士安乐死的视频。

视频里,傅达仁手端一小杯毒药,淡然地与工作人员探讨服用方法。

端起小杯,面露微笑,对世界说“再见”。

服药后,儿子说:“爸,我们爱你。”很快,他在儿子怀里离开。

这段视频录制于2018年6月。当时85岁的傅达仁处于胰腺癌晚期,饱受病痛折磨,身高186厘米的他,体重不到50公斤。

他不愿意过一睁开眼睛就面对药物的人生,决定花掉毕生积蓄(大约65万新台币),去瑞士实施安乐死(瑞士是目前唯一接受外籍人士安乐死的国家)。

这条视频在社交媒体被疯狂转发,引起了大家对死亡教育的探讨,很多人为傅达仁的勇敢叫好。

在遗言里,傅达仁说人活着,应该

“年轻时奋斗向前,年老时喜乐再见”。

他更豁达地安慰家人:

如果你心里有我,死亡就不是离别。

在台湾,傅达仁是家喻户晓的体育主持人。做过篮球运动员、教练,得过金钟奖,还参加了1991年央视春晚。他一生结婚两次,60岁谈了一场忘年恋,生下独子傅俊豪。

这样的一生,是活得精彩,死得轰烈。

年轻时的傅达仁

高晓松问开“死亡体验馆”的丁锐,见了那么多体验死亡的人,哪一种人最怕死。

丁锐说:

没有充分活过的人,最怕死。

傅达仁一生传奇,他不怕死,他选择了死。临死前,他脱下病号服,穿着参加儿子婚礼时的衣服,向世界道别。

如果说,笑靥如花、努力成长,是生命最初的模样,像傅达仁这样清醒而体面地离去,则是生命告别应有的样子。

遗憾的是,很多人既没有痛快地活一场,也没有体面地死一次。

作为一个缺乏死亡教育的民族,我们特别避讳谈死。

丁锐在开“死亡体验馆”之前,做过临终关怀工作。他发现亲人在对待那些病重、濒死的人时,会把说谎当作善意,永远在骗他们:

你会好的、不要紧、没事的。

这样做,虽然出于善意,却像逼一个没来得及复习的人,上考场。最终一定会错失很多重要的时刻,甚至悔恨终生。

这一点,我在母亲离世后体会特别深。

因为父亲的坚持,从母亲患胃癌到离开,我们一直骗她是重度胃溃疡,做完手术就能好。

母亲最后一次入院,癌细胞已经转移到肝脏。我们依然对她说,妈,没事的。

母亲没有遗言,她留在世上的最后一句话是“我喘不上来气儿”。

随着岁月流逝,我自己也做了母亲,体会到当时的谎言,对所有人都是伤害。

首先,母亲失去了享受人生最后时光的机会。

她一直规划康复以后做什么。如果知道自己有极大的可能不会康复,我相信她会用另外一种方式度过那几个月。她会把自己的人生经验告诉我们;她会尝一口她一辈子都不愿意尝试的水果;她会回忆过去的时光;她会告诉我,在没有她的日子,我应该怎样活着。

然而,因为懦弱与伪善,这一切成了空白。

对我们而言,必定要在无尽的悔恨里,不断猜测母亲真正想做的事、真正想说的话。可惜永远找不到答案。

马东讲过一件事。

因为父亲马季去世得十分突然,他久久无法面对。直到三年后,他梦见父亲在梦里告诉他:“我今天才真的走了,很高兴跟你做一世父子,有缘再聚。”

“那一刻,我觉得自己真的放下了。”马东说。

作为中国传统父子关系中,得到父亲认可较少的儿子,让马东彻底放下的是那句“很高兴跟你做一世父子”。这是认可与肯定,是隐晦却珍贵的爱的表达。

死不可怕,我们放不下的是遗憾——

有许多话没来得及说,有许多爱还在心里。内心相爱却行为犯规的人,因为一方的离去,永远失去了和解的机会。

不能以真实的态度面对挚亲的离去,很多时候是由于自私。

一个医生朋友讲过一件事。89岁的老人入院,医生对家属说,这个年龄没必要让老人遭罪,开点药,减轻痛苦,回家让老人再享几天福。

然而家属坚持治疗,因为孙媳妇快生孩子了,他们想要四世同堂。

插呼吸管的时候,老人看上去已经软弱无力的手,忽然握紧了拳头,喉咙里清晰地发出“不要”的声音。然而,管子无情地插进他的呼吸道,他失去了语言功能,也失去了说“不”的能力。

电影《酒神小姐》

画家陈丹青在一篇纪念恩师木心的文章里写道:

“刚刚开始,眼见木心老死的过程,固然难捱,但是可把握、可度越,即便重症病室站那么一站,亦属于有为……

22日夜隔着玻璃罩努力看他,一时我竟巴望他仍不如回去重症室,仰面喘息。”

懦弱是人性,勇敢却需要训练。

为了让痛苦来得晚一点;为了给自己更多适应的时间;为了他人的看法;为了愚蠢的“孝顺”;为了无谓的周全,很多人选择宁愿让亲人痛苦地活着,也不愿意让他们好好地离去......

最终,父母生无可恋,子女不再留恋,告别时没有温情、寄语,没有掏心的谈话与暖心的回忆。父母带着他们的故事迷散在尘埃,我们继续带着对死亡的恐惧,蝇营狗苟地活着。

世上最可怕的,不是死亡,而是我们为了不死,磨去了所有活着的激情。

最好的死亡教育是直视死亡,只有这样,我们才会思考活着的意义。

心理学家欧文·亚隆接触过一个晚期癌症患者团体。团员们沮丧无助,直到一位女性成员站出来。

她说:

“我已经决定了,毕竟有一些事情我还能做,我能为人们提供一个如何去死的好榜样,通过我自己充满勇气和尊严地面对死亡,我能给孩子们和朋友们做个好榜样。”

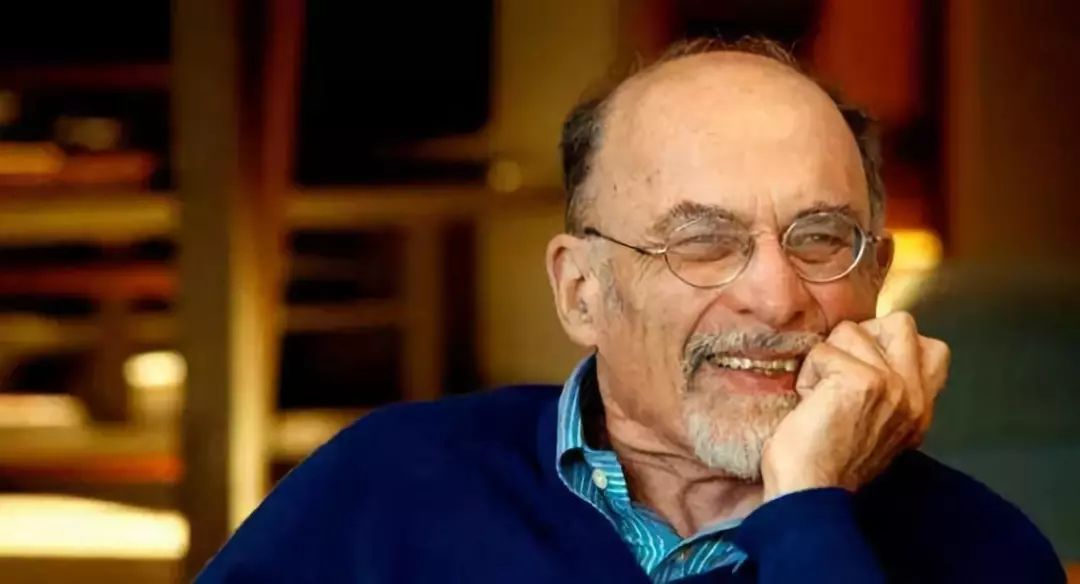

生

于1931年的欧文·亚隆,

是仅存于世的国际医学心理大师

病患们开始做力所能及的事。

与亲人长谈,解决彼此的误解和麻烦;把人生的计划从以年为单位,过渡到了以天为单位。

他们决定不再考虑什么时候死,而是想着明天怎么活。

欧文·亚隆认为:

对死亡的恐惧常常与人生虚度的感觉紧密相关。你越不曾真正活过,对死亡的恐惧就越强烈;你越不能充分体验生活,也就越害怕死亡。