老舍味儿在中国乃至世界文学里都是特别的,独有的,没法儿复制的。独一份儿,这才是一个作家最棒的、最有价值,甚至永恒价值的地方。

老舍味儿不是哪一种或两种味儿。要是有人决心模仿他,学得一两种味儿,学得一两分像也许是可能的,可是要学到十分,学到惟妙惟肖不可能。因为这个味儿是由好多种味儿交汇在一个人身上的,非常难得,非常奇妙,绝对不可能重复。

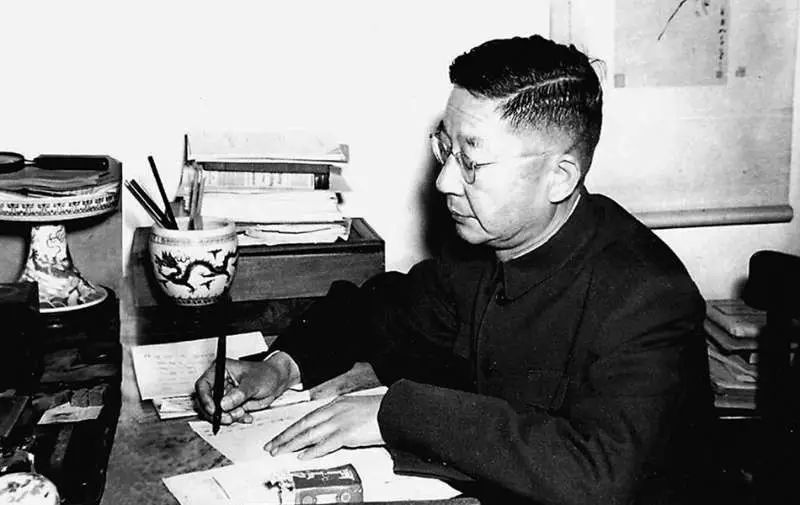

(图为写作中的老舍)

地道的老北京味儿

读过老舍作品的人,头一个突出印象,往往都是那浓浓的北京味儿。这应该是构成老舍味儿多种元素当中首个重要成分,而且是一时都没有离开过老舍的特点。京腔京韵,北京的人、北京的情、北京的事、北京的景致、北京的风俗……合成一股说不清、道不明,却又实实在在感觉得到的令人陶醉的北京味儿,它和悠远深广的中华文化大动脉相通,无比珍贵。

在老舍所有的京味儿作品里,最能代表老舍,最有老舍特点的应该是那种老北京味儿。

老北京,是他最熟悉的生活,最主要的写作题材,最钟情的世界,是他灵感的源泉。一写到老北京,他劲头就来了,激情就来了,灵感也来了,这时,地道的老北京味儿也就出来了。老北京的可亲可爱之处让老舍忘不了,那是化进他灵魂里的东西。不是老的北京他也写过,味儿就差多了。

不妨拿出大家熟知的两篇散文对比一下。

一篇是1936年在山东写的《想北平》。记忆里的老北京是他心灵的圣地。他说:“真愿成为诗人,把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟。”“面向着积水滩,背后是城墙,坐在石头上看水中的小蝌蚪或叶上的蜻蜓,我可以快乐地坐一天,心中完全安适,无所求也无所怕,像小孩安睡在摇篮里。”他把对北平的思念写得如醉如痴,几乎落泪。连我们读着的人也忍不住要落泪呢!

《我热爱新北京》是1950年同题材的散文。他写了“下水道”“清洁”“灯和水”三个部分。他使劲把感情加了进去,然而却完全是篇理性的文章。它少了老舍特有的灵气和抒情的魅力,少了北京的独有的诗意和韵味,与《想北平》很难相比。

老舍1949年从美国回来以后,年龄大了,腿又有病,身份也不同了,他不可能像

25

年前一样,实实在在地融入普通百姓的生活里,写出来的尽管还是京腔京韵,那原来的味道就大大打了折扣。但是老北京还活在老舍的心里,《茶馆》和《正红旗下》就是证明。他写的是先前的事儿,老舍这才找回了老北京的原汁原味。

当然,老舍作品京味儿的最主要载体应该是语言。古都北京,它的方言本来就有很深的历史和文化积淀。老舍继承着曹雪芹等前辈大师,用一生来提炼北京话,让它成为更有艺术性的文学语言,这是他了不起的一大贡献。打开老舍的书,不管哪一本,那语言先就给你送来了一股醇厚的京味儿,这大概是读者共同的感受。

与生俱来的穷人味儿

上世纪初,新文学刚刚起步,一些文学家不约而同地看上了人力车夫。在我手边就有胡适、徐志摩的诗,有鲁迅和郁达夫的小说。或出于人道精神,或出于“为人生”,或出于“浅薄的社会主义”(郁达夫语),这些好心的作家都想写写受苦的劳动者。可是在城里住着的知识分子生活圈很窄,他们最容易接触到的劳动者大概就是人力车夫了。

徐志摩在《谁知道》里是这样写的:

我在深夜里坐着车回家,

一堆不相识的褴褛的他,

使着劲儿拉……

左一个颠簸,右一个颠簸,

拉车的跨着他的蹒跚步。

郁达夫的小说《薄奠》这么说:“我不坐洋车则已,若坐洋车的时候,总爱和洋车夫谈闲话,想以我的言语来缓和他的劳动之苦。”

他们的确是同情着洋车夫,但都是自上而下地俯视着。鲁迅的《一件小事》与他们有所不同,是敬佩,是仰视着那位向前走去的车夫的越来越高大的背影。

值得注意的是这几位的写法有一个共同点,就是都采取第一人称,是从作者的角度观察和描写洋车夫。为什么呢?我推测,这么写的一个好处,是可以躲开对车夫内心的直接描写,因为这些人心里细微的东西作者们恐怕把不准。

轮到老舍带着他的《骆驼祥子》登场了。老舍的胆子可大得出奇:一,要写就写长篇;二,写他一辈子的事;三,用第三人称,全知全能的视角;四,让祥子笨嘴拙舌,爱在心里琢磨事儿,这就需要大量的心理描写。

这几点,每一点都是挑战,但他写得极其成功。重要原因就在于他本身是在穷人圈里长大的,在许多地方他是借祥子吐自己的不平之气。所以,他对祥子,与其他几位大家不一样,他不是俯视,也不是仰视,他是平视。

我一向反对“出身论”,可是在老舍这儿,你真的不能不承认出身的重要。他的全部作品脱不开穷人的视角,当然就脱不开穷人味儿。

或隐或显的旗人味儿

我在北京上小学的时候,多次听到这样一个带着民族歧视的段子:

“你是哪族人?”“我是旗人。”“人家骑马你骑人?!”“我在旗。”(“在”是属于的意思。)“你再骑我打你!”

说这话时,已是20世纪

40

年代初,可见“驱逐鞑虏”留下的民族歧视之深入人心,旗人的地位一落千丈,原来的旗人家族一个个改了姓,尽量把出身藏起来。下层的旗人生活更惨,沦落到社会的底层,过着屈辱的日子。后来溥仪不争气,投降了日本,更让所有旗人抬不起头来。但就在老舍遮蔽了其旗人身份的很多作品里,还是有着不少旗人的东西。那些人物的名字、性情、命运和习惯,都与旗人这个根脉连着。祥子,没给他一个姓,正是来自旗人“对外示名不示姓”的习惯。祥子没有姓,这个悬念里,就含着不便说出的旗人的感情。

再看看《微神》,它的主人公原型是大善人刘寿绵的女儿,老舍的初恋情人,当然是旗人。刘姑娘的实际结局是父亲破产后,随母出家当了尼姑。在小说里,却把结局处理成沦为暗娼,这就反映了更广大旗人底层女性的命运。

到了《四世同堂》,老舍挑明了要写旗人,代表人物就是小文夫妇,清朝侯爷的后代。他俩和聚在他们家里学戏的男女老少,正是这一社会群体有声有色的写照。及至1961年末动笔的《正红旗下》,简直就是旗人社会最集中的全景了。

知道了老舍的出身,再来读他的作品时,我们就会常常从人物、环境、风俗、礼仪等等方面,感觉到旗人文化的味儿,尽管这个味儿常常是和汉文化融化在一起的。

浓郁的传统文化味儿

这来自几个方面:旗人家庭(特别是慈母)和古都北京的熏陶、对民间文艺的喜好、私塾和学校的儒学教养。

中国传统文化的传承有两个主要载体,一是圣贤书,一是民间文艺。过去时代普通百姓的艺术鉴赏、文史知识和道德教化多取自民间文艺。老舍生在讲究艺术的旗人中间,活在底层圈子里,天生地喜爱民间文艺,几乎达到入迷的地步。这个爱好伴着他一生,他也从民间文艺当中汲取了一生。他又从另一个重要载体———圣贤书那里吸收了更深厚的精神营养文化修养。

老舍的最高学历是中专,可是他精读文化经典,尤其是驾驭文言写作的能力,即使大学中文系研究生也是比不了的。他在就读北京师范学校时,已经能写出相当漂亮的旧体诗词和文言散文了。这些诗文有着桐城派和陆游、吴梅村的韵味,真不得了。

圣贤书和民间文艺,老舍两头都占了。至于其中的内涵,自然是旗人文化和汉文化的融合,势必以儒学为主。

经过“五四”的洗礼,老舍有了“一双新眼睛”,对传统逐渐有了自己的看法。但是无论是性格,还是学养,老舍都不是偏激的人。一方面他对传统的弊害深恶痛绝。他在第一部长篇《老张的哲学》里,就把恪守封建伦理的赵姑母拉出来示众;在《二马》里,对“出窝老”的忧虑和嘲讽都使人印象深刻。而同时他在很多作品里,对传统文化并不一概否定,对其中尤其是传统道德中经过改造能够继续发扬的东西,还是充分保留和肯定的。《四世同堂》这部文化百科全书式巨著的核心观念,就是礼义廉耻,是在战火中升华了的“五德”和“四维”。

在这么开明的作家身上,你却常常能够感到浓浓的传统文化味儿,这是老舍的一个特点。

化入了西方文化味儿

老舍在西方世界先后生活了10年而且研读过大量的西方文学。读过老舍的《文学概论讲义》,真让我惊叹他修养的精深。西方文化味儿在老舍的作品里,几乎无处不在。暂且不谈其中独特的价值观,单从艺术形式的角度看,他应该是取法于西方文学的。老舍说:“我是读了些英国文艺之后才决定也来试试自己的笔。”这一试,就诞生了《老张的哲学》。后来,他所有的小说、戏剧的结构手法、叙事方式等等是西化的,他还涉猎各种文艺流派的东西,只要感兴趣就试一把。

他的语言是北京口语的艺术化,这艺术化里就包含了很多欧化的影响。譬如倒装的句式,口语里本来也有,但与欧化的不一样。“忙,年底下!”显然是口语。“浑身都有些发木,像刚被冻醒了似的。”当然是欧化句式。这些话都出自《骆驼祥子》。他把两种句式糅在一起,一点儿不觉得别扭,反而别有一番韵味。

关于西方文化味儿不能不提一下基督教影响的印记。年轻时,老舍入过基督教,他的入教只是他探索救国之路当中的一次尝试。尽管他一方面对“洋教”曾有恶感和戒心,但它与老舍的人生追求,与儒家传统的仁爱和忠恕之道有很多的一致。这虽然仅仅是青年老舍的一段经历,却在心灵和创作中都留下了一些痕迹。

起起伏伏的幽默味儿

幽默真是老舍一绝,简直是他的天赋。随便什么事,到了老舍笔下就那么可乐,而且有回味。人们常称他幽默大师,没冤枉他。幽默是有个性的,人跟人不一样。老舍幽默的基本特质是宽厚和无奈。因为宽厚,所以看到了人的毛病,却不幸灾乐祸赶尽杀绝,这就有别于讽刺。因为对世事的悲观和无奈就留下了苦笑。

至于老舍幽默的外在形态,却是多种多样的。有的是对人性病态的解剖,有的是对时局和社会弊端的感慨,有的是善意的规劝和调侃,有的是坦率的自嘲……但都不是耍贫嘴和迎合读者的无聊趣味,仔细品来都有或深或浅的意义在。

老舍超凡的幽默才能,缘于多重因素的聚合。孙洁曾有过精要的梳理:“老舍幽默第一得自于心性,第二得自于北京底层旗人的出身,第三得自于英国幽默传统的激发,第四得自于对世界的细致体察和敏锐反应,第五得自于自由主义文学立场。”

这五项当中,前四项是不会变的,而第五项这个不可或缺的因素,却存在很多的变数,当老舍不能坚持自由主义文学立场的时候,幽默常常会被他自动或被动地减弱或雪藏起来。

因为幽默不是一种技巧,它首先是一种心理状态,甚至是生活态度。施展幽默的才能必须有独立的人格,轻松洒脱,这是幽默文学必要的前提。老舍一生中,幽默大致是四起三落。这事实给我们留下的印象就是:幽默与过多的理性是很难共处的。

耐人思量的哲理味儿

老舍绝对不能算哲学家,可是他总想让他的文学和哲学发生关系,让人们在他的作品里品出哲学来。这是他很明确的追求。他曾经说:“每个有价值的小说一定含有一种哲学。”

但他是诗人,是彻底的艺术家,他不能容忍为了追求哲理性而导致思维抽象化。他要做的是通过文学的特质—感情、想象和美—去体现哲理,让哲理活在他用艺术表现的生活里。而为此,他甚至很少直接提示和点破作品所蕴含的哲理,而让读者自己去品出来,只有这样,读者才能真正悟出它的价值来。

《离婚》的第一号人物张大哥有两件神圣使命:做媒人和反对离婚。于是有了一串串结婚和离婚的故事。而结局都是“不得离婚”。细想想,它很有哲学意味,那就是:一切,维持现状。这个隐喻概括了整个社会的痼疾。

《我这一辈子》里写了一件大事:兵变。兵变在那个年头并不稀罕,老舍的出奇之处是他重在写兵匪烧杀抢劫之后,平时老实巴交的百姓们也跑了出来抢。老舍曾经真挚热诚地写过老百姓的善良,但在《我这一辈子》里,他不客气地揭示了人性的另一面———恶。老舍总在追求着或深或浅的哲理性,他的带哲理性的形象里,就往往更接近社会的某些本质,所以就有了长久的生命力,因此就激发着读者对现实的联想,这大概也是读老舍容易产生亲切感的一个重要原因。