网易号新人文浪潮计划签约账号【历史心发现】

原创内容 未经账号授权 禁止随意转载

现在有很多战狼键盘的信心来源,就是陈汤的“犯强汉者,虽远必诛。”而且这句话还因为某癌锅电影而被滥用,成了无数人释放廉价高潮的排泄口。那么真实历史上的郅支城之战究竟如何呢?

真实历史上的西域远征远远比文人们意淫的要惨烈很多。我们不妨回到郅支城之战的历史现场,体验一下虽远必诛背后,普通人的艰辛历程。

随着郅支单于在汉朝的打击下被迫西迁,他带领的三千部众最终在中亚的康居落脚,并在这里大修城堡,以此塔拉斯一带为中心四处征讨,对待盟友和敌人都很残暴,大有在西域恢复元气的架势。为了防止敌人恢复元气,陈汤和甘延寿决定整合西域的胡汉兵马防范于未然,将死灰复燃的西迁匈奴彻底扑灭,这才有了他们对于远征的规划:

夷狄畏服大种,其天性也。西域本属匈奴,今郅支单于威名远闻,侵陵乌孙、大宛,常为康居画计,欲降服之。数年之间,城郭诸国危矣。且其人剽悍,好战伐,数取胜,久畜之,必为西域患。郅支单于虽所在绝远,蛮夷无金城强弩之守,如发屯田吏士,驱从乌孙众兵,直指其城下,彼亡则无所之,守则不足自保,千载之功可一朝而成也。”延寿亦以为然,欲奏请之。汤曰:“国家与公卿议,大策非凡所见,事必不从。

从战后陈汤建议将郅支单于的人头悬挂在蛮夷祗间示众的时候,朝臣们就春季适合埋骨而不适合挂尸展开了讨论:

“郅支及名王首更历诸国,蛮夷莫不闻知。《月令》春:‘掩骼埋胔’之时,宜勿县。”

有诏将军议是。”这可能是因为按照月令,尸首容易在春季的温暖气温中变质,所以适合深埋尸体,这个细节暗示此战爆发于秋冬季节,所有的行军和战斗都是在低温条件下展开的,这将影响后面的一系列战斗细节。

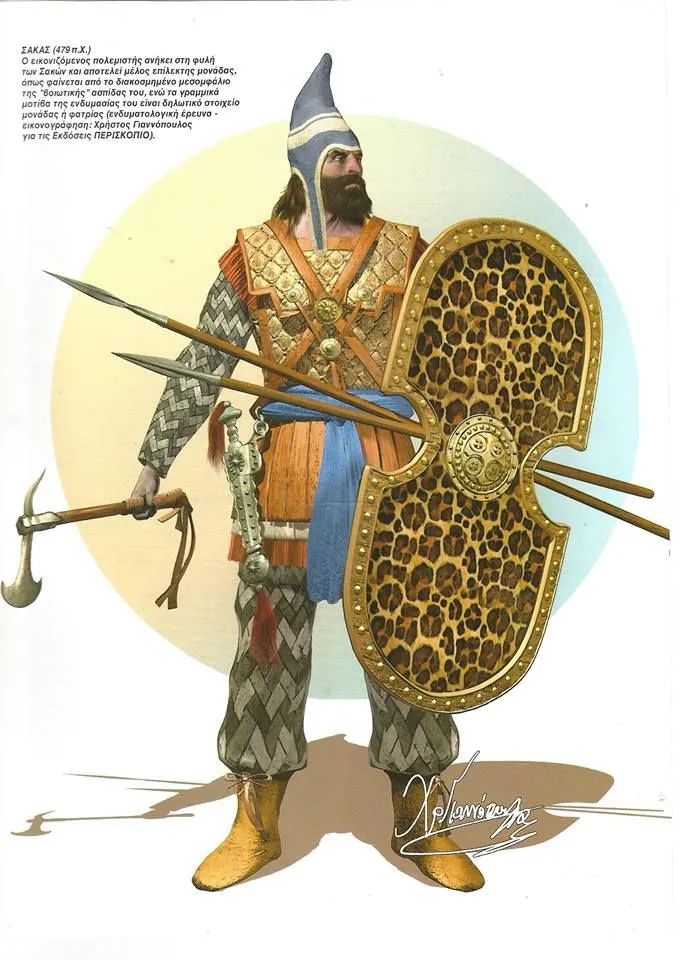

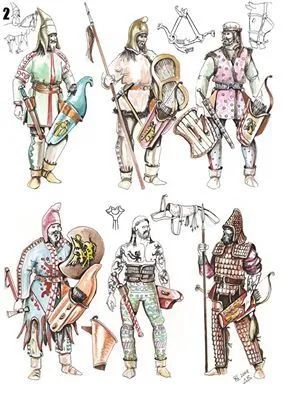

在兵力构成上,陈汤的4万部队的核心,是常年在西域屯驻的田卒,算上西域副校尉,戍己校尉手下三校左右的人马,汉军能够远征的机动兵力大约在3000多人,这些人都有相对严格的训练,相比于李广利的远征,这次没有那么多缺乏训练的恶少年和刑徒兵;而其他的主要兵力都是西域城邦的步兵和乌孙、塞种的骑兵,相比出身定居民族的汉人战士,他们对于应对寒冬,雪崩,饥荒更有经验,但是这些人的麻烦也不小。

汉军身边的西域盟友可不是什么训练有素的罗马辅助军团,而是一群劫掠成性,贪婪无比的西域游牧民:其中颇多“民刚恶,贪狼无信,多寇盗”的乌孙人,在之前与汉朝合兵征讨匈奴的战斗中,乌孙人不仅趁机打劫匈奴人,侵吞所有的战利品,甚至也打劫自己的统帅,由于汉法严厉,以至于主将吓得要自尽谢罪:

以惠为校尉,持节护乌孙兵。昆弥自将翕侯以下五万余骑,从西方入至右谷蠡庭,获单于父行及嫂居次,名王骑将以下三万九千人,得马、牛、驴、骡、橐佗五万余匹,羊六十余万头,乌孙皆自取卤获......

乌孙人盗惠印绶节。惠还,自以当诛。

丝路北道的焉耆国,也是“其国人也,勇而寡略,好自称伐。国无纲纪,法不整肃”,对于这些半定居的游牧民来说,抢劫和偷盗是他们的生产方式之一;此外,有的小国是斯基泰人的孑遗,“塞种分散,往往为数国。自疏勒以西北,休循、捐毒之属,皆故塞种也”,这些人有类似的茹毛饮血,喜欢抢劫的习惯,就和汉人种地一样习以为常。

所以汉军战士有这样的盟友,不得不在一路上不停守卫营地,在深夜里轮流站岗,敲刁斗,点油灯来自卫,防止西域“盟友”深夜前来翻自己的辎重车,偷窃他们的兵器,翻战士们的裘,皮袜,还有绔,偷吃饵饼,酱菜,姜葱等食材。由于这些人的数目多于汉方,而且胡汉暂时还是盟友,所以将领们对于这些琐事也不太好深究,全靠战士们自己守好武器和食物了。

在行军路线上,为了彻底合围单于,陈汤和之前的卫青类似兵分两路,陈汤亲率都护府部队和乌孙人经过乌孙国的疆土,“其三校都护自将,发温宿国,从北道入赤谷,过乌孙”,这支军队有善于攻守城作战的汉军步兵,他们将承担攻破单于都城、乌孙骑兵则将围点打援,防止康居人前来支援。这支军队将承担最重的战斗任务;

而南路大军的任务同样重要:"三校从南道逾葱岭径大宛",他们的任务也非常重要:那就是进入费尔干纳盆地的大宛。震慑可能帮助郅支作战,而且和汉朝关系微妙的大宛。如果郅支单于手下的匈奴人逃跑,那么他们的南路也已经被堵死了。

首先远征军要注意的,是冬季的低温气候:盆地里是温带大陆性气候,由于深居内陆,所以除了干旱,还有昼夜与冬夏季节的气温巨大反差:冬季时,这里气候干燥严寒,今天南疆地区的隆冬气温白日最高平均似在5度以下,最低可以低至零下10度。除了风雪之外,空气能见度较低,悬浮的颗粒物较多。对于大队人马的集结和传令构成了困难。但考虑到夏季炎热的气候,冬季远征的好处在于能避免酷热气候的干扰。之后深入中亚的军队,在春夏季的白天都曾饱受高温和中暑的困扰,因为高温而中暑,丧失战斗力的情况在当时非常常见。

此外,冬季行军的干扰在于水源。由于盆地的主要水源来源是雪山融水和地下水,冬季正好是靠雪山供水的河流径流量减少的时期;而且在冬季地下水的水位是低于夏季的,所以大队人马在冬季行动,取水难度无疑高于夏季。

长期驻扎在居延塞和盆地东部的汉军没有大量携带饮水的压力,但是远征军必须考虑水的问题。考虑到在塔里木盆地边缘获得地下水的困难,所以携带水源是必须的,事实上直到近现代沙俄远征中亚、西方探险家进入新疆探险时,自带的打水器械基本无用,自备的水和成熟的水井才是求生正道。

汉代军民如果要大量携带饮用水远征,就要携带脱油脂的动物皮囊,或者木桶装水。由于远征季节是冬季,所以战士们可以不用担心携带的饮水隔着盛具蒸发;从对浚稽山之战的记载来看,李陵的精锐部队已经开始携带冰块,在关键时刻补充水源。而且居延汉简里明确提到了没有井口的亭障里,需要储存冰块以备用水的记载:

所以在这个季节,汉军中的精锐部队会携带冰块,但这样的待遇,可能只属于将领们的亲随部队。多数人还是要饮用带有一点点动物皮脂味的袋装水。除了自己携带水源之外,大军还需要沿着井渠和牧民熟悉的取水点前进,才能维持军队的前进。

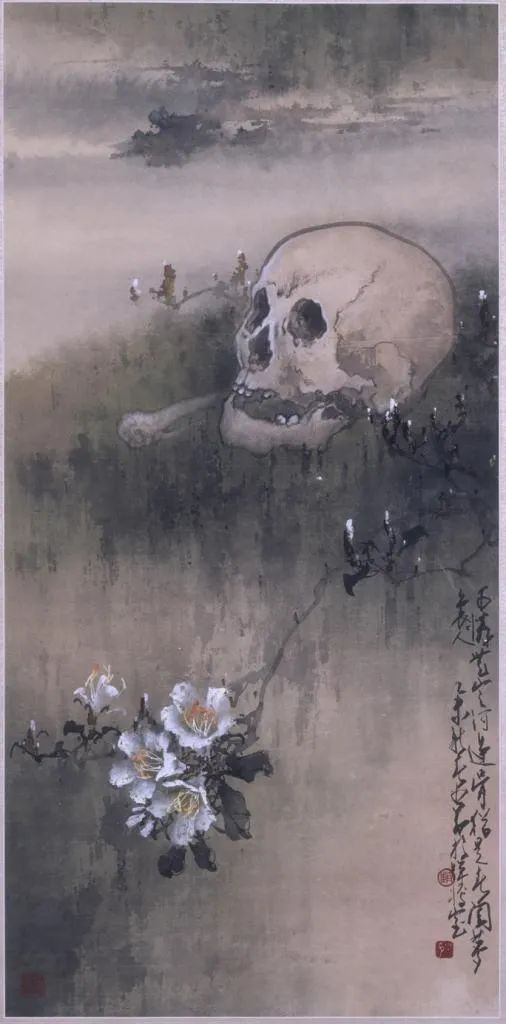

除了防御自己盟友潜在的劫掠,沿途远征军战士们会看到累累的白骨,嵌套着残损头盔的颅骨,一些僵尸直到死手持汉使的节杖,但是被活活饿死;一些长相看起来不那么印欧的当地人,住在看起来像戍堡,但明显不是戍卒建造的建筑物里......这一切暗示了汉武帝开边的另一面:逃兵,流亡者和叛逃使节。

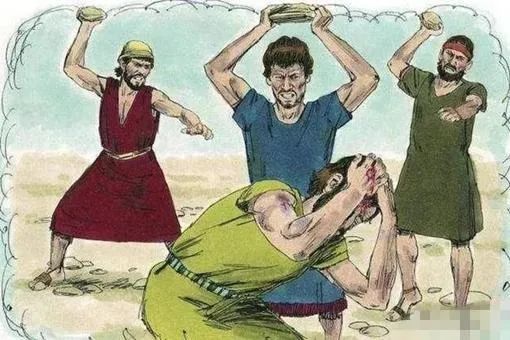

在汉武帝初开西域之后,一些没有道德但是想改变命运的穷人子弟希望模仿博望侯的成功,于是他们向天子大夸海口,表示自己能找到比博望侯更珍贵的宝物,于是这些人在获得使节之后纷纷私自侵吞官方礼物,随意买卖,而且对本国情况缺乏了解,于是在西域人面前大夸海口。而西域人发现这些人提供的信息自相矛盾之后,也不想接待汉使。于是汉朝使团每次出使,都要损失过半的人马,于是有了史书中这样的记载:

其吏卒亦辄复盛推外国所有,言大者予节,言小者为副,故妄言无行之徒皆争相效。其使皆私县官赍物,欲贱市以私其利。外国亦厌汉使人人有言轻重,度汉兵远,不能至,而禁其食物,以苦汉使。汉使乏绝,责怨,至相攻击。

使者的恶劣行为加剧了汉朝和西域城邦的不信任,这也是第一次远征大宛的战役中,汉军在塔里木盆地中受到坚决抵抗的重要原因。

其实从汉武帝开拓河西和西域以来,在汉朝建立起完整的屯田和驿站体系之前,汉朝有大量的军人流落在西域,

这些流落者和战死者、不归者的规模,甚至远超汉朝当时在西域的驻军数量。

第一次入侵大宛的兵力规模是“发属国六千骑及郡国恶少年数万人以往”,考虑到第二次增派的主力军是6万,那么第一次的主力“恶少年数万”应该不会超过这个数字,按照战后“往来二岁,至敦煌,士不过什一二”的比例估计,汉军第一次远征损失的人数,可能高达4.4万-5万人左右。

在第二次远征击败大宛之后,“非乏食,战死不甚多”,得胜的汉军得到了很多粮食,但是并没有全部带走这些食物,一路上强壮之人吃完了沿途劫掠的畜群,弱者病死在路上,这对应了

"将吏贪,不爱卒,侵牟之,以此物故者众"

的记载;在靠近玉门关的时候,汉武帝派出了驼队在这酒食迎接得胜的军队,但是在距离已经如此之近的情况下,还有很多人留在了西域。

所以,在汉武帝的《轮台罪己诏》中,就对李广利远征大宛后的士兵下落有如此描述:

汉军破城,食至多,然士自载不足以竟师,强者尽食畜产,羸者道死数千人。朕发酒泉驴橐驼负食,出玉门迎军。吏起张掖,

不甚远,然尚厮留甚众

。

那么第二次远征大宛得胜的汉军,有多少人没回来呢?第二次汉军的主力是“发恶少年及边骑,岁余而出敦煌六万人,负私从者不与”,不算私自备马带剑出战者,就有6万人,到达大宛境内的汉军有3万人,沿途驻扎,走失,疾病,缺水而死者起码有3万人;在从大宛得到了3000匹马后,最后回到玉门关的汉军只有“万余人,马千匹”。

也就是至少有高达84%的汉军没有回到玉门关内。

留在西域的汉军,下场究竟如何?根据种种记载推测,除了将领贪婪,不爱惜士卒外,有人因为疾病体弱,被安置在了沿途休整,这些人有的归队,比如后世的高昌壁,最早就是一个西汉军队的兵站;

但是有人受到沿途小国的虐待:

“不出钱帛则不给汉食,不购牲畜则无骑之用”;

有的人被卖到大月氏,乃至康居,条支等地为奴隶。当然,还有人留在了塞外,向外族人传授汉地的耕作,漆器,穿井等技术;

有的人借助语言天赋,在当地繁衍生息,比如居延汉简中记载的康居王使者杨伯刀,可能就是这样一个有跨文化背景的翻译者。

再到后来,比如耿恭困守金蒲的时候,当时车师后王的夫人是汉人后裔,曾经多次给汉朝守军提供情报和军粮(后王夫人先世汉人,常私以虏情告恭,又给以粮饷),让耿恭的部队长期坚持,如果仅仅是“食尽穷困,乃煮铠弩,食其筋革”,那恐怕早就城破战死了。

当然,还有的人是因为切实体验了编户齐民的遭遇之后,觉得约束较少的草原世界更快乐,没有归国,甚至想把家人接到塞外去生活的:在朝廷大员的《对问罢边备事状》中,重臣被迫承认了远征军和戍边军滞留异域的情况:

往者从军多没不还者,子孙贫困,一旦亡出,从其亲戚,六也。又边人奴婢愁苦,欲亡者多,曰「闻匈奴中乐,无奈候望急何!」然时有亡出塞者,七也。

如果认为这只是少数人的行为,那么因为苦难的生活,或者因为私自斗殴,或者因为盗窃公家物资,居延汉简里基层军官,公务员也出现了叛逃的行为:

“黄沙足今古,白骨乱蓬蒿”,累累的白骨,和出征时的一腔热血,形成了鲜明的对比。而在之后,王圣人王莽会将更多人送上边关的不归路。

也正是因为人员损失巨大,出了长城之后士不由己,之后汉朝在西域的军事行动变成了傅介子-班超-常惠式的斩首行动,以精锐小分队震慑对方首领、斩杀不服从者、扶持亲汉派系,然后主要调动西域盟友的军队作战,这才是日后经略西域的常见模式。

经过了塔克拉玛干沙漠边缘的自然景观之后,两路人马即将经过截然不同的地理区域,经受不同的考验。

陈汤的南路大军主要是汉军和西域城邦诸国的步兵,从汉代城邦人口规模来看,盆地南部城邦的人口规模明显小于盆地北部和天山以北,所以这一路的人马也相对较少,是军队中战斗力不太强的部分,也没有分配到特别重的战斗任务。

但是他们遇到的危险并不小:在经过帕米尔高原的时候,高原反应会让长期在平原驻扎的人“身热无色、头痛呕吐”,一些体力不足的战士,可能患上了冻伤,肺水肿、急性肺炎、伤寒,头痛,足疾;虽然有严格军法的约束,还是不断有人走走停停,大气直喘、乃至掉队,不断有人倒在路边,有人因为极度缺水和营养物质而神经错乱,最后头脑中出现幻想,乃至发癫而亡。

感到恐惧的骆驼与骡马,会不停的撕咬辎重带寻找食物,就连善于负重的它们,也会因为随军携带的物资和伤员过于笨重而不堪重负;有的山道没有成熟的驿道和绳索,所以只能靠先行的外族盟友探路,用绳索标明可以踩踏的位置,稍有不慎,军人就会连人带马坠入峥嵘不测的深渊之中,即使前面的战友不幸坠谷,只留下凄惨的嚎叫在山谷中回荡,后面的人也来不及停下或者叹息,而是要咬紧牙关,继续前进;“人堕,势不得相收视”。在高寒地带,水烧不开,食物很难烧熟,面庞被风雪吹成红紫色的战士,只能用手紧握用胡杨木雕刻的尖脸符牌“刚卯”,祈祷上面面目狰狞的神明保佑自己,不会被胡地的恶鬼夺去性命,至于什么封侯和军功爵都顾不上了,所有人想的,是如何趟过眼前的鬼门关,祈祷地母帮自己捡回一条性命。日后,求法的留学僧法显和玄奘也会重走这条险要的国际要道,将再次体验这份恐怖。

对于远征西域的军队,“不患战而患饥”,无数次这样的牺牲,在史书中留下了这样的记载:

......历大头痛、小头痛之山,赤土、身热之阪,令人身热无色,头痛呕吐,驴畜尽然。又有三池、盘石阪,道骥者尺六七寸,长者径三十里。临峥嵘不测之深,行者骑步相持,绳索相引,二千馀里乃到县度。畜队,未半坑谷尽靡碎;人堕,势不得相收视......

按照之前李广利大军翻越葱岭后、只有不到半数人到达费尔干纳的记载,南路军的约2万人至多只有万余人抵达了费尔干纳盆地东部,他们将在这里修短暂修整,然后执行封锁大宛北境的任务。这些人的到来让大宛一度受惊不轻,如临大敌。就算他们不针对大宛采取任何行动,也足够让对方紧张一段时间了。

而北路汉军战斗力较强,他们选择的行军路线情况要好一些。

这支军队中外族骑兵更多,这些战士是公认的吃苦耐劳,善于驰骋,能较快行军抵达战场附近,且他们经过的赤谷城这里曾经是细君公主的驻地,甘露元年(前53年),长罗侯常惠领三校士卒屯驻乌孙赤谷城,所以这里有汉朝屯军留下的营地和军用设施,以及对汉朝较为友好的当地势力,伊犁河谷和伊塞克湖沿岸气候相对湿润,军队的用水压力相对较小,而且汉军可以借助这里的木材打造攻城战需要的大橹等器械,沿途补充乌孙骑兵。来自北大西洋的水汽受到山地阻拦,让这里的冬季湿润多雨,也使这里形成了层次分明的松柏林,如茵的山地草甸,雪峰在白色的云雾中若隐若现。乌孙骑手们头顶白色的毡帽、汉军战士戴蓑笠、少数军官按照品级,在自己的车驾上竖起伞盖,为重要物资或者武器挡雨。

大队人马逶迤穿行于典型的中亚山地草原中,第一次见过这种环境的军吏,对此留下了

“多雨而寒,山多松樠。不田作种树,随畜逐水草”

的记载。

在北路军到达了伊塞克湖以西的时候,听说汉军大至的康居副王,带着数千骑兵攻入乌孙,杀死了乌孙千余人,后来他们还袭击了长途到此的汉军辎重部队,汉军也损失了不少物资,于是陈汤派出手下的乌孙-斯基泰部队大举出击,在这场典型的草原骑兵遭遇战中,康居人损失了460人,联军夺回了被掳掠的乌孙人与牛羊;在大军进入了康居的东界之后,陈汤严令麾下的乌孙人不许劫掠,同时与其他的斯基泰系酋长会盟饮酒,邀请酋长们一起去讨伐匈奴人。也是在这里,陈汤等人从对郅支单于不满的康居贵人那里,得知了郅支单于是如何驱使当地人修建城堡、杀死康居王女及贵人的情况。

按照草原上的生态,斯基泰人不希望外来的郅支单于继续做大、变得太强,他们更希望本地的政治生态维持相对平衡,让各个部族处于永恒的运动和迁徙状态,不希望出现郅支单于这种定都、号令各国、还动不动收税杀人的霸主。但是陈汤也很清楚,这些人有奶就是娘,一旦己方作战不利,那么这些人就会上演临阵叛变+内部撕逼的保留节目,自己手下的屯田军人就是真的埋骨绝域、成为孤魂野鬼了。

郅支单于城位于哈萨克斯坦的塔拉斯附近,汉军行至距郅支城30里处扎营,在听说自己的盟友纷纷被汉军吸走之后,为了打探汉军的虚实,于是单于先礼后兵,派使者去问陈汤汉军此行的目的,也是为了麻痹郅支单于,陈汤用一番非常圆滑、故作轻描淡写的外交辞令表达了来意,避免让单于过于警惕,而话语中又带着威胁:

在漠北时,大单于就表示过归顺汉朝的意向,承认自己的困境,还想去长安亲自拜见天子;而今您放弃了大匈奴国,在康居这种小国寄人篱下,吾皇实在是哀怜您的处境,于是派出西域都护前来迎接单于东归,但是为了不惊动您的部下,我们只前进到了这里,您自己看着办吧。

事实上,汉朝派往西域的使者主要是军人、有武艺和资产的良家子,还有郎官

:武力和身体素质是外交人员的基本底子,如果没有壮硕的身体,根本无法获得西域人的尊敬。所以想如苏秦张仪那样的油嘴滑舌和外族交涉,基本上就是被杀死祭天,或者获得苏武的待遇。

在双方进行了几次外交往来期间,双方互相拖延时间,为战斗做准备;陈汤故意向匈奴使者示弱,展示己方疲惫、缺粮的情况:

“我为单于远来,而至今无名王、大人见将军受事者,何单于忽大计,失客主之礼也?兵来道远,人畜罢极,食度且尽,恐无以自还”。

其目的是正中匈奴人下怀,因为以往匈奴人的策略就是“大将军出定襄,骠骑将军出代,咸约绝幕击匈奴。单于闻之,远其辎重,以精兵待于幕北”。示弱可以避免对方警惕起来乃至撤退,但如果汉军不能在短时间内结束战斗,那么局势就会向失控的方向发展。自己的部下会重蹈大宛之战里逃兵和战败者、叛逃使者的旧路。

而且经过了沿途行军的消耗、康居人的抢劫,汉军自己的饮食也不多了。在寒风中,陈汤必须迅速解决战斗。但是历次远征总结出的经验看,有一点是确定的,这也是他敢于在冬季进行军事冒险的原因。

因为冬季正好是游牧民机动性很低的时间。他们要在山谷躲避风雪,共度难关。往往不会像夏季那样分散游牧,还会建造固定的兽栏安顿牧群。每当部落迁徙,能负重的都是以牛为驱动力的大车。保护部族非战斗人员与随军家产也会分散兵力。这样在雪地中前进,不仅速度慢,而且容易泄露行踪。

所以匈奴人即使想在冬季迁徙,也很难避开敌人的兵锋。此时他们集中性大为上升,而分散性与机动性却很低。

而且,隆冬与初春时节是牧人最脆弱的时期。他们不得不忍受食物的匮乏,寒冷的侵袭。军马和牲畜会因缺乏新鲜草料而变得羸弱。匈奴人小规模经营的粗放农业,一般是春种秋收的作物,到了冬季也所剩无几。牛羊的产奶期大约是从三四月到八九月,隆冬季节这些牲畜为了保存生存的能量,也会停止产奶。所以,冬季是一段相当难熬的日子。

在此之前,匈奴自己就在冬季被打劫过,比如公元前72年冬天: