正文

摘要:

本文将新能源汽车产业发展背景置于全球化视野下加以研究,遵循产业-空间-交通三者之间的联系随时代变迁而发展的规律,并研究汽车产业全球化分工的趋势以及世界性的产业转移趋势,结合科技进步、生活水平提高带来的影响,研判在全球格局下中国汽车产业的优势格局。

一、追本溯源——新能源汽车产业背景研究

放眼世界,汽车产业全球转移趋势。

汽车产业是世界上规模最大的产业之一,已经成为美国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱产业,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。我院将新能源汽车产业发展背景置于全球化视野下加以研究,遵循产业-空间-交通三者之间的联系随时代变迁而发展的规律,并研究汽车产业全球化分工的趋势以及世界性的产业转移趋势,结合科技进步、生活水平提高带来的影响,研判在全球格局下中国汽车产业的优势格局。

落脚中国,经济增长助力出行需求。

通过梳理官方统计数据、各类行业报告,摸清历年全国机动车产量、销量和保有量增长情况,合理判断出行需求的增长情况。同时研究摩托车、自行车等代步工具的增长情况,分析不同交通方式之间的转换率,多重考量判断中国汽车市场发展空间,为产业研究打好量化基础,为研判产业规模搭好宏观判断框架。

2009-2016年中国汽车产销量

布局未来,多重因素着眼清洁能源。

通过研究我国化石燃料产销情况以及使用量增长情况,考虑我国的化石燃料储量以及开发能力,我们判断日益增长的交通出行需求与不可再生的石油资源的矛盾将会不断加深,因此清洁能源将会是化石能源后的又一个能源增长点,由此新能源汽车将会是市场未来的主流发展方向。此外,空气污染、气候变暖等问题日益成为世界性的难题,发展新能源汽车迫在眉睫。

见微知著,市场调研锁定痛点难点。

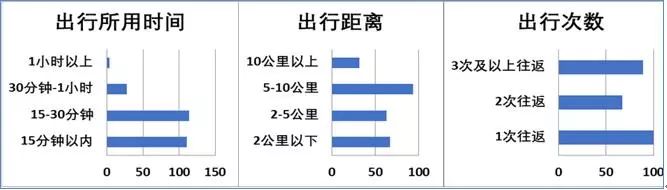

针对城市进行新能源汽车产业规划,我们通过市场调研的方式,深入了解目标城市新能源汽车市场需求情况,对该城市居民出行以及重要交通枢纽(如飞机场、火车站等)的乘客展开问卷调查,分析该城市交通基础设施的完善情况,预测未来新能源汽车应用前景,为新能源汽车产业发展战略的制定提供依据。

某市居民日常出行调查

二、知己知彼——新能源汽车产业现状分析

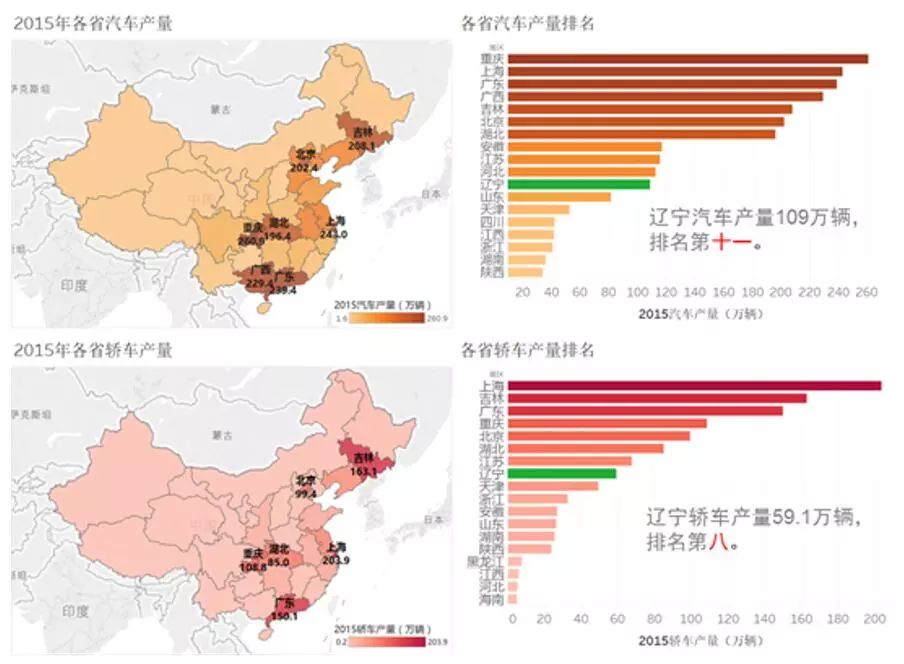

汽车产业发展现状研究。

目前国内28个省份分布有汽车整车制造企业,拥有汽车整车企业逾130多家,是世界汽车生产大国中最多的,但92%的市场份额来自排名前十二的汽车厂商,另有超过100家地方小型汽车生产商抢夺其余7%的市场销售份额。对标发达国家的汽车产业集群(如美国的底特律、德国的斯图加特和狼堡等),我国已经形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局。根据我们判断,东北传统汽车产业基地地位下降,珠三角和长江上游地区汽车产业地位不断上升,也验证了全球产业转移的大趋势。

各省汽车产业规模分布

新能源汽车产业政策解读。

我们从全国到地方,梳理各类新能源汽车产业相关的政策法规与各类规划,不仅仅就车论车,同时梳理研究新能源电池、智能制造、环保政策、基础设施、奖励补贴等各类政策,在长期的研究过程中,整理建立了政策法规库,对新能源汽车产业发展政策有深入了解,为新能源汽车产业发展规划的研究打下了政策基础。

各地新能源汽车推广应用情况。

在长期的项目经历中,我们研究了各地新能源汽车推广应用情况,对39个城市(群)共计88个城市的新能源汽车推广应用情况进行了梳理,按照推广量、完成率等指标进行了各城市、各地区的分析,就现阶段结果而言,总体上东部和中部地区推广完成情况整体上优于西部地区。

充电基础设施建设情况。

研究各省市充电基础设施的建设情况,从建设规模、经济效益等多个维度进行分析。

我们认为,充电基础设施的建设落后于新能源汽车数量的发展,成为制约新能源汽车产业进一步发展的首要因素

,再者,经济效益低下是充电基础设施建设落后于计划规模的首要瓶颈。

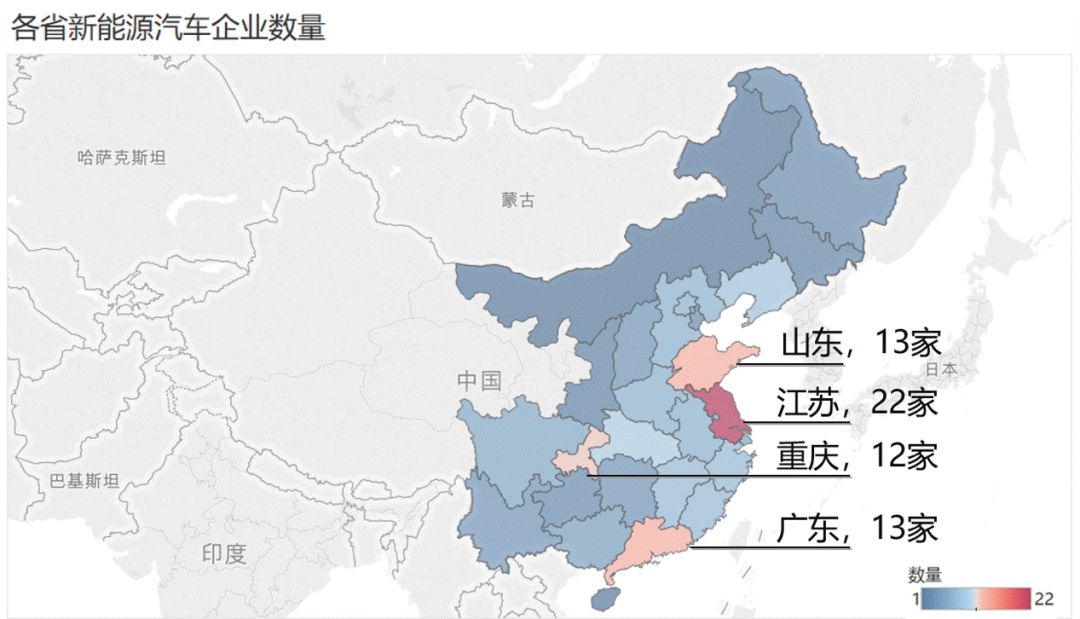

新能源汽车企业布局现状研究。

通过对五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的梳理,共有175家企业2193个车型进入目录。通过空间统计的方式,研究新能源汽车企业的布局现状,寻找适合布局新能源汽车产业的区域。现阶段的研究结果表明,新能源汽车产业布局与传统汽车产业的布局趋势高度相关,长江经济带沿线具有较大优势。

新能源汽车企业布局现状

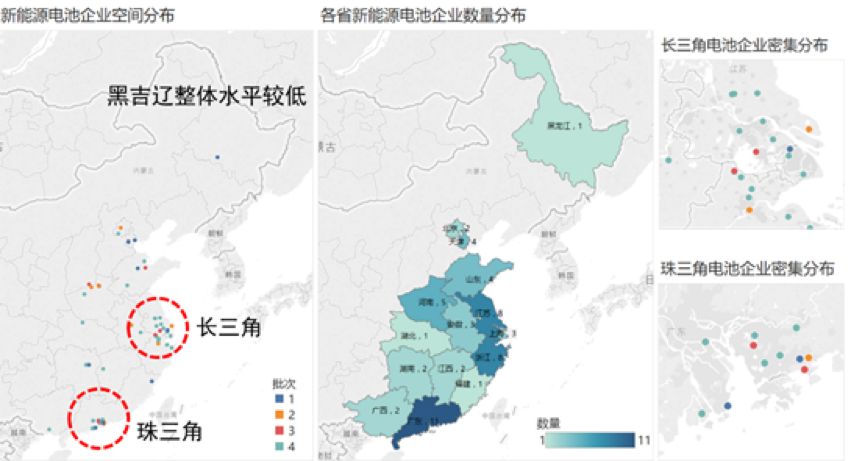

新能源电池企业布局现状。

电池是新能源汽车的核心部件,通过新能源电池企业布局现状的研究,我们发现,电池企业与车企空间布局存在空间协同,长三角、珠三角新能源汽车企业与电池企业高度集聚,初步具备了形成新能源汽车产业集群的基础优势。

新能源汽车电池企业分布现状

新能源汽车产业链研究。

研究新能源汽车全产业链,从而根据区域优势资源布局适合的产业类型。根据市场情况,我们把新能源汽车产业链分为上游、中游、下游和后服务四类。其中上游是资源类公司,依托当地资源优势;中游为电池+电机+电控三大核心技术,下游主要从事整车制造,中游与下游依托当地制造业水平优势;后服务阶段主要提供配套服务。新能源汽车产业是新能源汽车生产过程加上销售过后的新能源汽车的服务过程,其中基础设施建设是第一层,包括了充电基础设施;应用主体的建设是第二层,包括新能源汽车及其相关的产业链;控制是第三层,包括基于车联网的云运营调度;服务是第四层,包括了延保、金融、交通增值服务等。

三、厚积薄发——新能源汽车产业发展战略研究

新能源汽车需求预测。

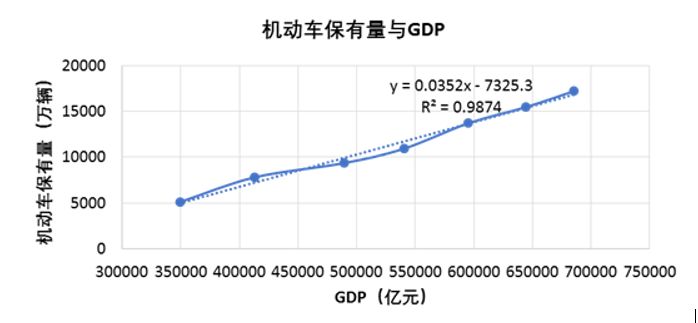

在全国和地方两个层面进行研究,对私家车、公交车、物流车等多个领域进行预测。梳理历年机动车保有量增长情况、人口增加情况、GDP增长情况等,分别研究机动车增长水平与城市经济增长水平、城市人口增长水平以及人均生活水平增长情况之间的关系,并研究传统机动车与新能源汽车之间的转换关系,通过多个维度的研究对新能源汽车需求进行预测并相互校核验证,从而得出科学合理的新能源汽车需求量区间,并结合地方推广应用方案,确定近期远期新能源汽车推广目标,考虑当地需求,合理分配新能源汽车在私家车、公交车、出租车和物流车等类型中的比例。

某市机动车需求量预测研究

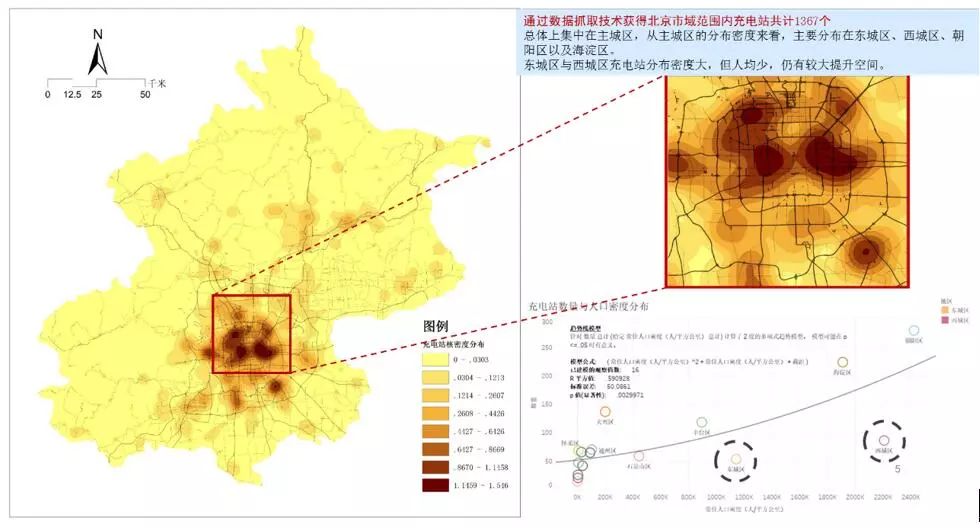

新能源汽车充电桩预测。

综合考虑地区经济发展水平与新能源汽车发展规模,合理确定车桩比,运用大数据等手段,结合城市充电桩运行数据、城市人口数据、道路交通运行数据等,合理判断充电桩总量规模与空间需求分布。在北京的案例研究中,我们分析了充电桩密度、使用频率等指标,与工作人口、居住人口综合进行了比对,发现东城西城区虽然充电桩密度较高,但仍然存在较大的需求缺口。

北京市充电桩需求分布预测

城市发展状况判断。

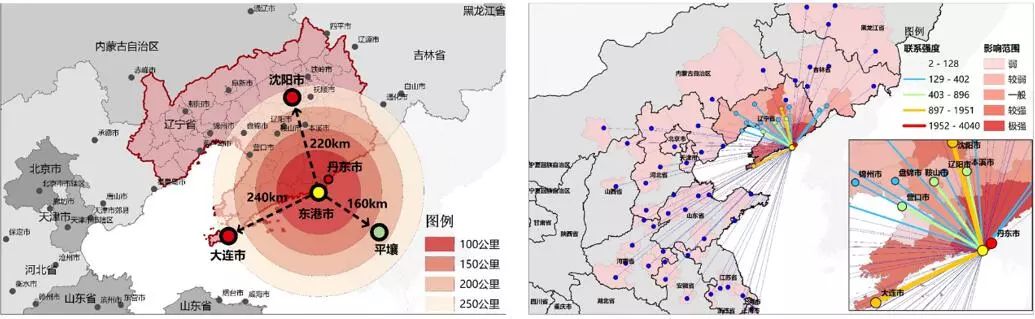

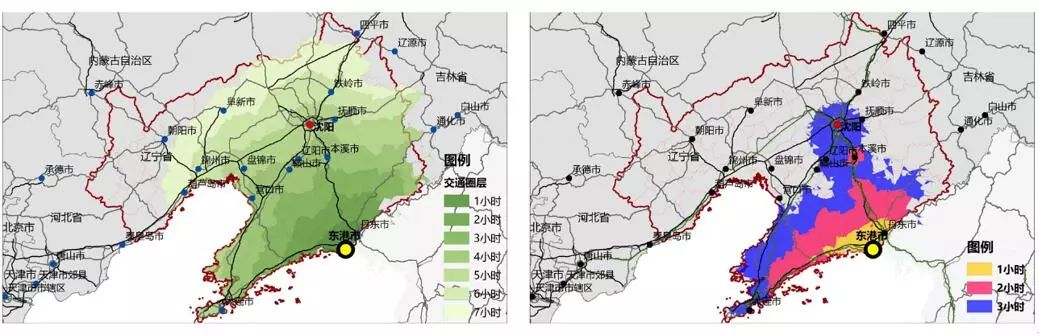

结合具体城市的经济发展水平、交通运输能力、区位条件等,分析新能源汽车产业的发展基础。在东港市的案例中,我们利用大数据手段,研判城市产业腹地范围,研究新能源汽车产业的市场空间;结合城市人口规模、经济增速等指标,研究新能源汽车产业落地条件;通过现状与规划路网结构的研究,分析产业发展的时空格局;结合主要旅游景点的分布情况与主要旅游路线,判断新能源汽车对当地旅游的促进作用。

东港市区位优势分析

交通优势分析

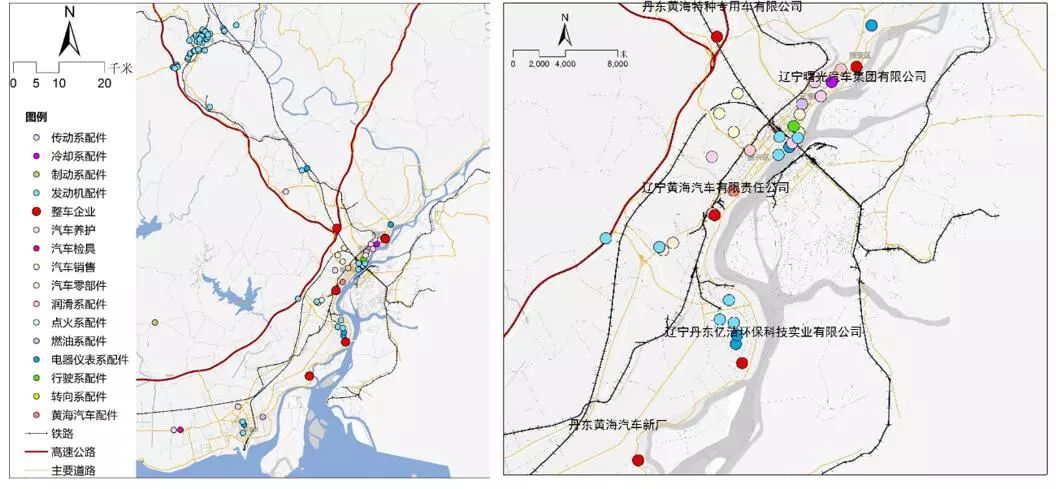

城市产业基础判断。

分析城市在区域中的产业地位,研究城市在区域新能源产业链条中的位置,判断城市新能源汽车产业竞争力,从而进行差异化竞争实现区域协同共赢;从人才、财政、三次产业比重等多方面综合考虑,分析城市发展新能源汽车产业的优势与劣势。

东港市及周边区域产业集群现状

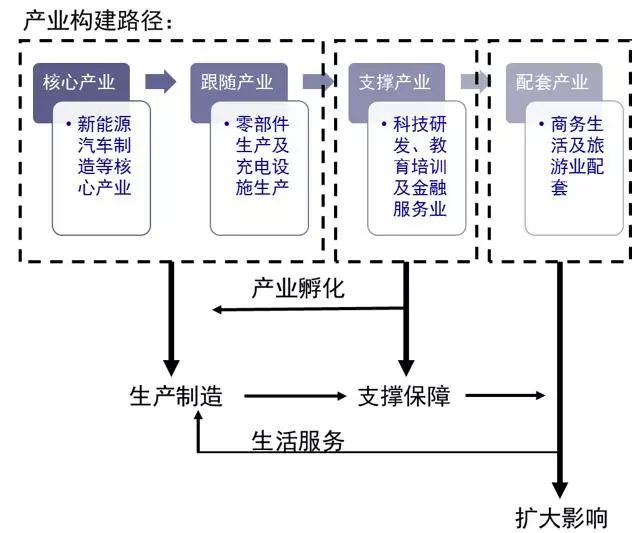

产业链构建路径。

明确“核心产业—跟随产业—支撑产业—配套产业”的产业链构建路径,通过新能源汽车制造等核心产业的耕耘,夯实产业发展基础;通过新能源汽车零部件生产及充电设施生产等跟随产业的跟进,进一步稳固产业基础;随着产业规模的形成,适时进行科技研发、教育培训及金融服务业等支撑产业的建设,从而支撑产业孵化,进一步带动新能源产业优化升级;在全过程中,进行配套基础设施的建设,形成相关的配套产业,保障核心产业、跟随产业和支撑产业的开发建设,并且扩大产业影响力,同时带动旅游产业的兴起。

产业链构建路径

充电基础设施建设规划。

充电基础设施的建设是新能源汽车产业发展的重要支撑。研究地区建设基础,判断充电基础设施重点布局区域;综合考虑地区经济发展水平,明确充电基础设施网络布局模式;分析城市各区域人口规模与出行需求,判断充电基础设施服务半径;结合城市发展方向,充电基础设施布局考虑区域协同发展需求。

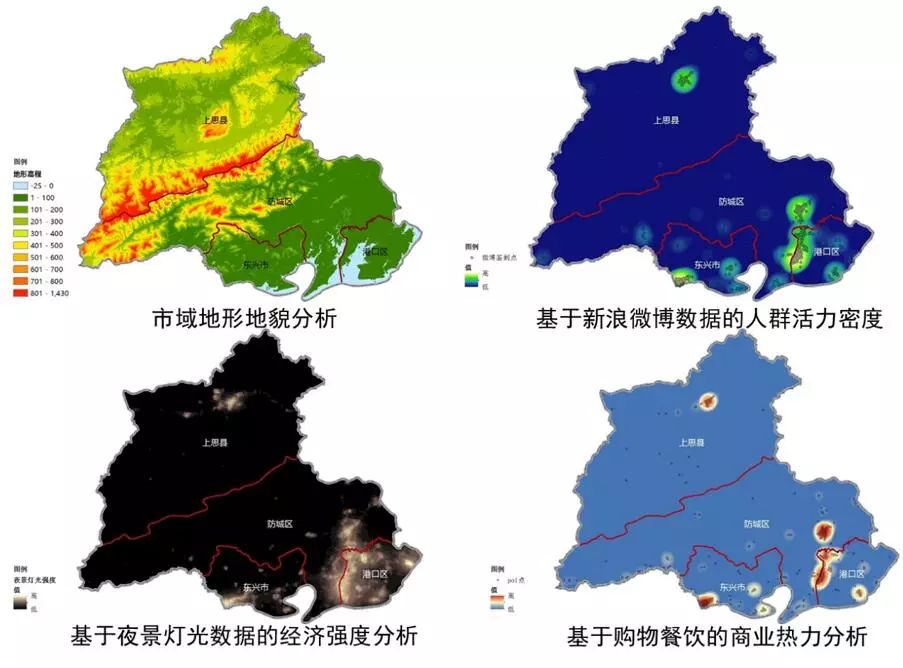

(1)综合分析地形地貌、人群活力、商业热度等指标,考虑覆盖人群广,建设难度小,使用频率高等要求,判断充电基础设施重点发展范围。对财力和建设条件上开展市域范围的充电基础设施建设存在一定困难的城市,通过建设条件的分析,为其合理确定近期和远期建设范围,“花最少的钱满足最大的需求”。

充电基础设施建设条件分析

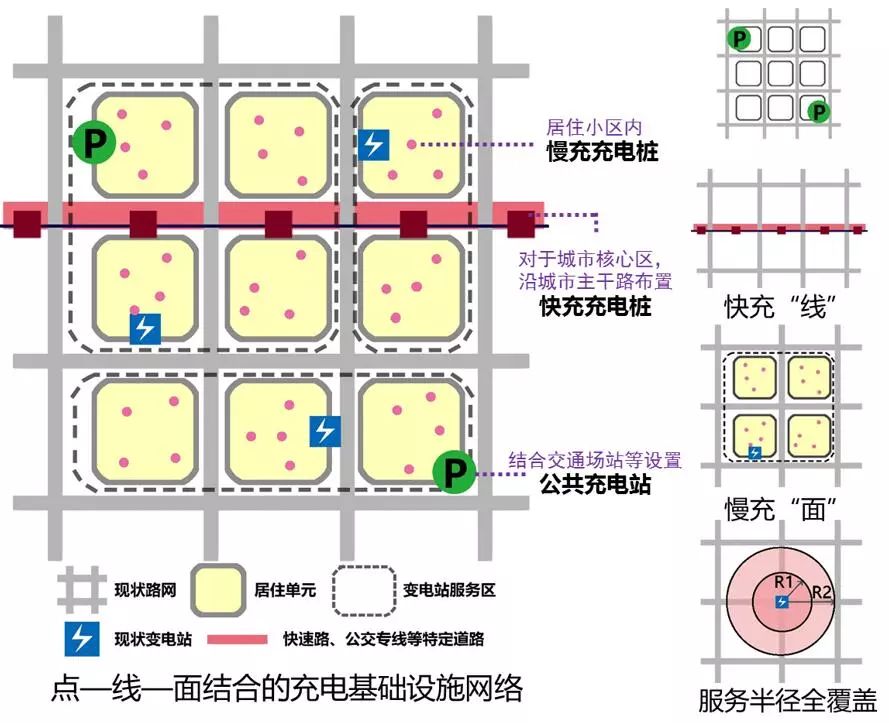

(2)结合当地经济发展条件,分步实施,通过“点—线—面”结合的充电基础设施网络建设,形成覆盖全域的充电基础设施网络,重点结合交通枢纽、旅游集散地,布局公共充电站;结合公交线路、物流集疏运线路、旅游专线等,连点成线;依据人群居住工作需求,结合居住区分布,实现面域覆盖。

充电设施网络建设模式

(3)根据规划人口规模、城市功能组团分布,确定公共充电桩所属区域类型,根据不同区域类型设计充电站服务区半径,各站服务区分为核心服务区与基础服务区两个层次;各充电设施服务区域联系实现全区域覆盖。

不同片区充电站服务范围分析

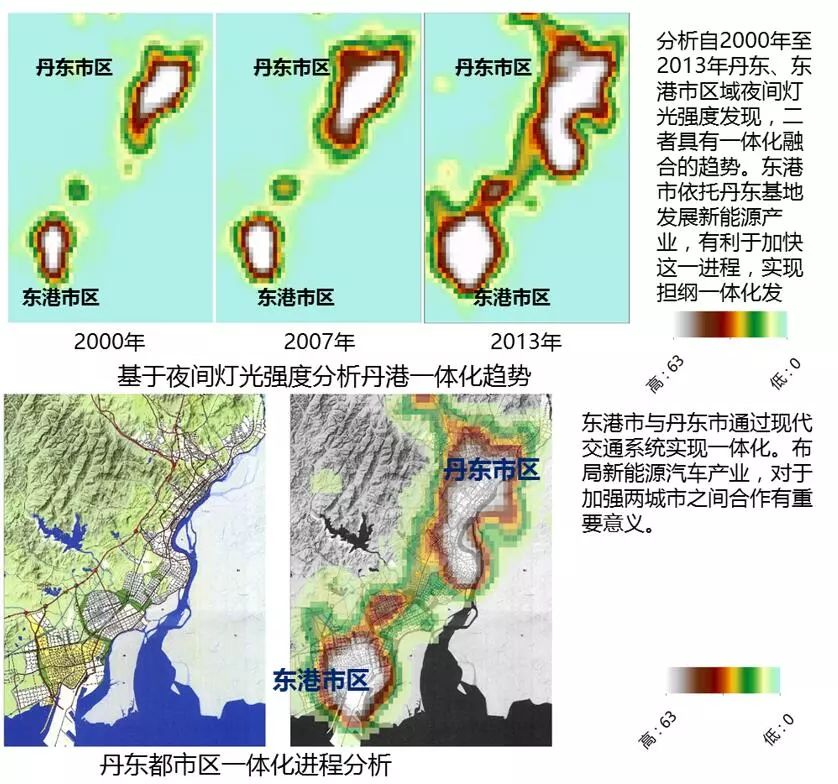

(4)结合卫星遥感等技术,分析跨区域的经济联系强度,判断区域一体化趋势,将充电基础设施优先布局于联系廊道,推动区域联动进程,依托区域良性互动,利用区域资源优势,助推地区新能源汽车产业发展。

丹东-东港一体化分析

四、行之有效——产业落地实施机制研究

产业保障政策研究。

在新能源汽车产业发展战略的基础上,研究产业保障配套政策。(1)研究新能源汽车推广应用专项资金管理办法,设定资金支持范围,制定资金分配管理范围、资金拨付方式、资金清算制度,制定监督检查和绩效评价制度;(2)研究新能源汽车财政补贴实施细则,明确补贴标准、补贴范围、补贴申请方式等;(3)研究电动汽车充电基础设施建设的实施意见,制定充换电基础设施建设目标,突出重点任务、明确责任、健全服务体系、完善保障措施;(4)研究新能源汽车充换电服务费用标准,明确新能源汽车充换电服务收费管理形式,制定充换电设施服务价格和用电价格标准等。