图片来源:Pexels.com

撰文 | 陈苏仁(中国科学院动物研究所干细胞与生殖生物学国家重点实验室副研究员)

责编 | 陈晓雪

●

●

●

正确的染色体数目对于生命至关重要。目前已确认的人类染色体病综合征有100余种,不正常的染色体数目、智力低下、生长发育迟滞、高死亡率、极大的生育困难与风险是染色体病的共同特征。性染色体三体综合症

(Sex chromosome trisomy,SCT)

便是其中一类,主要包括Klinefelter综合征

(XXY)

和XYY染色体综合征

(XYY)

,多了一条性染色体

(X染色体或Y染色体)

,且常伴随有男性不育问题。

性染色体三体综合症威胁着世界范围内0.1%的人群,虽然发病比例不高,但是如何使性染色体三体综合症患者生育正常的孩子一直是困扰患者家族和生殖医学相关科研工作者的难题。

最近,英国弗朗西斯·克里克研究所的James M. A. Turner和日本京都大学的Mitinori Saitou联合领导的一项研究发现,在性染色体三体小鼠的成纤维细胞重编程为诱导型多能干细胞

(iPSC)

过程中,额外的那条性染色体发生了自主丢失——这种现象被他们命名为“三体偏好性染色体丢失”(

Trisomy-biased Chromosome Loss, TCL)

——由此产生的整倍体

(恢复正常的染色体数目)

iPSC可以通过现有的技术诱导分化产生精子和后代。该研究将有助于攻克染色体三体综合征患者的不育难题。

2017年8月18日凌晨,《科学》

(

Science

)

杂志在线发表了这一结果。

染色体是组成细胞核的基本物质,是基因的载体。人的体细胞染色体数目为23对,其中22对为男女所共有,称为常染色体;另外一对为决定性别的染色体,男女不同,称为性染色体,男性为XY,女性为XX。在生殖细胞中,男性生殖细胞染色体的组成:22条常染色体+X或Y。女性生殖细胞染色体的组成:22条常染色体+X。

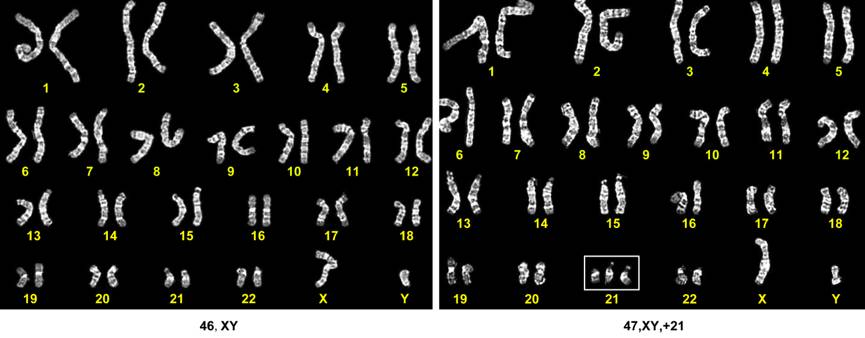

染色体三体综合征是一类重大遗传疾病,表现为染色体数目错误,常见有21-三体综合征

(又称先天愚型或唐氏综合征,多一条21号染色体)

、13-三体综合征、18-三体综合征、Klinefelter综合征、XYY染色体综合征等。产前诊断是防止染色体三体综合征患儿出生的有效措施,诊断技术主要包括染色体核型分析和染色体荧光原位杂交技术

(FISH)

技术等。

►

图1,正常染色体(46条)与21-三体综合征染色体(47条)(图引自Lebo et al., J Transl Med, 2015)

为了研究性染色体三体综合征,研究人员构建了XXY和XYY小鼠模型,该小鼠携带双荧光报告基因Blimp1-mVenus与Stella-ECFP,可以监测多能干细胞

(PSCs)

——一类具有自我更新、自我复制能力的多潜能细胞,向原始生殖细胞样细胞

(PGCLCs)

的分化过程。原始生殖细胞

(PGCs)

是两性生殖细胞的“始祖”,特化于胚胎阶段,之后分化产生雄性和雌性生殖细胞的前体细胞。

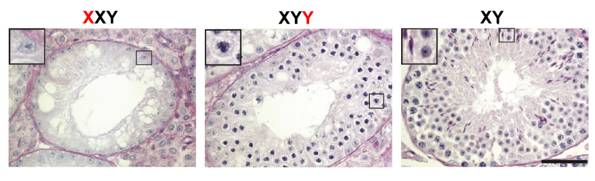

精子发生经历从原始生殖细胞,到精原细胞,到精母细胞,再到圆形精子和延长型精子阶段的分化等,最终产生单倍体功能性生殖细胞。而XXY和XYY小鼠与人类染色体三体综合征患者相似,表现为不育,精子发生分别阻滞在前精原细胞阶段和粗线期精母细胞阶段。

►

图2, 性染色体三体综合征模型小鼠(XXY、XYY)与正常小鼠(XY)睾丸组织切片染色(Hirota et al., Science, 2017)

►

图2, 性染色体三体综合征模型小鼠(XXY、XYY)与正常小鼠(XY)睾丸组织切片染色(Hirota et al., Science, 2017)

研究人员将性染色体三体综合征模型小鼠

(XXY、XYY)

、正常小鼠

(XY)

的成纤维细胞诱导重编程为诱导型多能干细胞

(iPSCs)

——诱导性多能干细胞最初是日本科学家山中伸弥

(Shinya Yamanaka)

于2006年利用病毒载体将四个转录因子导入到小鼠成纤维细胞中,使其重编程而得到的类似胚胎干细胞

(Embryonic stem cells, ES)

的一种干细胞类型。研究人员惊奇地发现很高比例的性染色体三体

(XXY、XYY)

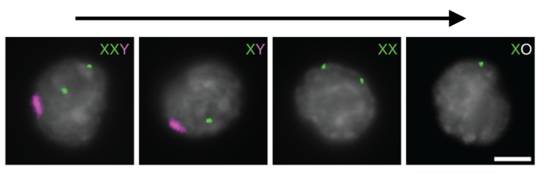

细胞来源的iPSCs发生了性染色体丢失,形成了XY、XX和XO型iPSCs。性染色体丢失有较大可能发生在iPSC重编程阶段,论文作者将其命名为“三体偏好性染色体丢失”。

►

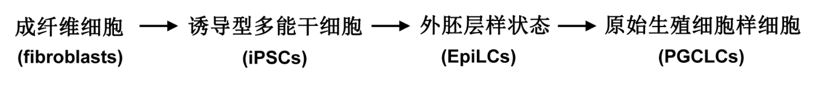

图3,Saitou实验室早于2011年建立的从体细胞到可移植的生殖干细胞的技术路线(Hayashi et al., Cell, 2011)

►

图4,“三体偏好性染色体丢失”现象,DNA荧光原位杂交技术(FISH)用以显示性染色体X或Y(Hirota et al., Science, 2017)

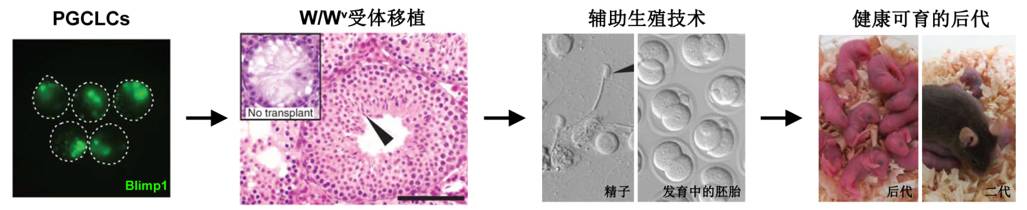

三体偏好性染色体丢失产生的整倍体

(染色体数目正常)

XY型iPSCs通过已经建立的体系

(Hayashi et al., Cell, 2011)

,经历外胚层样状态

(EpiLCs)

最终形成Blimp1、Stella双荧光的原始生殖细胞样细胞。原始生殖细胞样细胞经分选和

W/W

v

受体小鼠

(曲细精管中缺乏生殖细胞)

移植实验证明,XXY和XYY来源的iPSCs可以启动精子发生。进一步借助胞浆内单精注射技术,XXY和XYY来源iPSCs诱导产生的配子可以使卵子受精,移植后产生染色体倍型正常的、健康的、具有繁殖能力的后代。

►

图5,经“三体偏好性染色体丢失”产生的iPSCs,可借助辅助生殖技术繁育健康可育的后代(Hirota et al., Science, 2017)

推广到常染色体:

研究人员利用21-三体综合征小鼠模型

(Tc1小鼠,于2005年建立)

,重复了上述实验流程,发现“三体偏好性染色体丢失”现象不仅局限于性染色体;21-三体中,额外的21号染色体在iPSCs重编程过程中也可发生丢失。

推广到人类染色体三体细胞:

研究人员利用Klinefelter综合征患者

(47,XXY)

和21-三体综合征患者

(47,XY,+21)

的成纤维细胞,重复上述实验,证明“三体偏好性染色体丢失”现象同样发生于人类染色体三体细胞的重编程过程中。

“三体偏好性染色体丢失”的发现是对iPSCs治疗染色体异常领域的有益补充。虽然“三体偏好性染色体丢失”产生的机制尚不清楚,但是研究人员揭示了一个有价值的现象,提供了解决问题的可能性。

参考文献:

Takayuki Hirota, Hiroshi Ohta, Benjamin E.Powell, Shantha K. Mahadevaiah, Obah A. Ojarikre, Mitinori Saitou*, James M. A.Turner*. (2017) Fertile offspring from sterile sex chromosome trisomic mice.Science. 17 Aug 2017.

制版编辑:斯嘉丽

丨