先说结论:

第一,过去40年,我们国家根本没有土地“财政”,带给我们国家城市乃至整个经济巨变的是土地“金融”;

第二,下一个40年,土地金融使命完成,未来我们要转向的,才是土地财政

。

区分土地财政和土地金融在理论上至关重要。过去这么些年对土地财政问题的误解,很多都是源于在基本概念上的混乱。关于这两个概念的讨论,要放到增长转型这一大框架里才能说得清楚。

一、什么是增长转型?

什么是增长的转型。现代经济学里,有增长,没转型。

任何一个经济都是由无数的商业模式组成的,这些商业模式有死有生,把这些商业模式加起来就是经济总量(公式一),如果增量为正,就是经济增长,反之,就是经济衰退

。

商业模式是什么?大到做手机,小到做手绢,都可以用一个简单的会计恒等式来描述,也就是是收入减去成本要有正的剩余(公式二)。

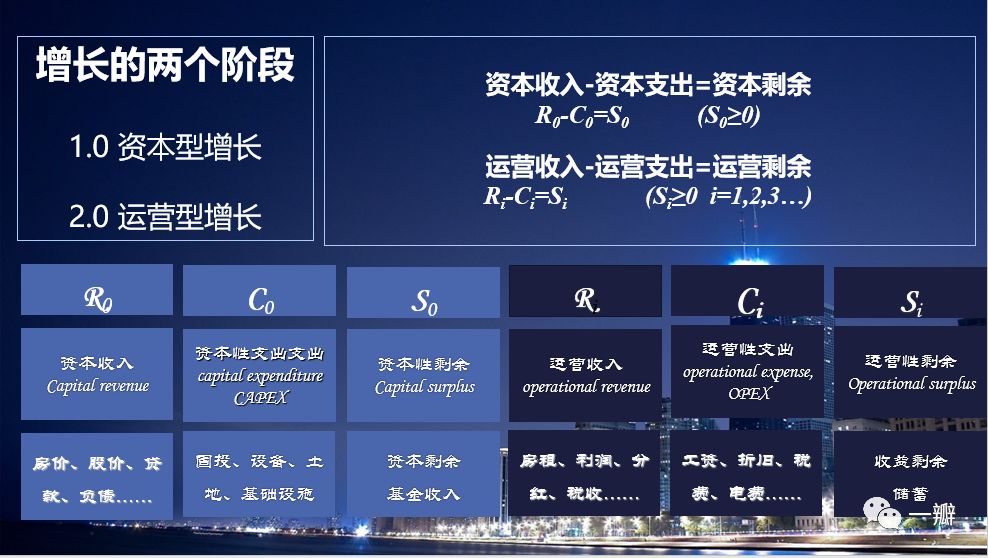

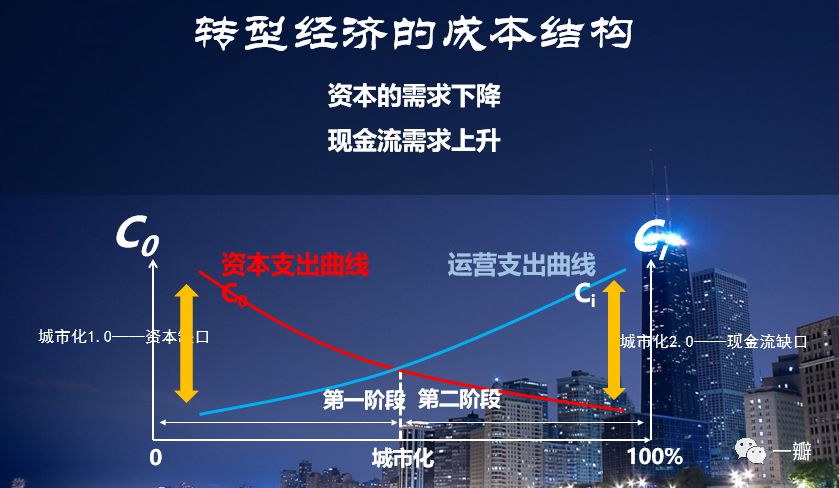

但这个恒等式还描述不了“转型”。我们需要把这个等式拆开,将

增长区分为两阶段,第一个叫资本型增长,第二个叫运营型增长

。比如工厂买机器,买土地,建厂房,就是资本型增长阶段,这一阶段固定投资会特别高,通俗讲,就是花钱阶段,;但是厂房建起来之后,工厂要迅速转向运营型增长阶段,它要把好的产品卖出去,这一阶段,就是运营增长阶段(由于劳动在这一阶段起着决定性作用,也可以称之为劳动增长阶段),通俗讲,就是挣钱阶段。

∑Ri-∑Ci=∑Si

(公式一)

Revenue-Cost=Surplus

,

Surplus≥0

(公式二)

R0-C0=S0

,

S0≥0

(公式三)

Ri-Ci=Si

,

Si≥0

,

i=1,2,3…

(公式四)

其中,

R0

表示资本收入,

C0

表示资本性支出,

S0

表示资本性剩余。

Ri

表示运营收入,

Ci

表示运营性支出,

Si

表示运营性剩余。

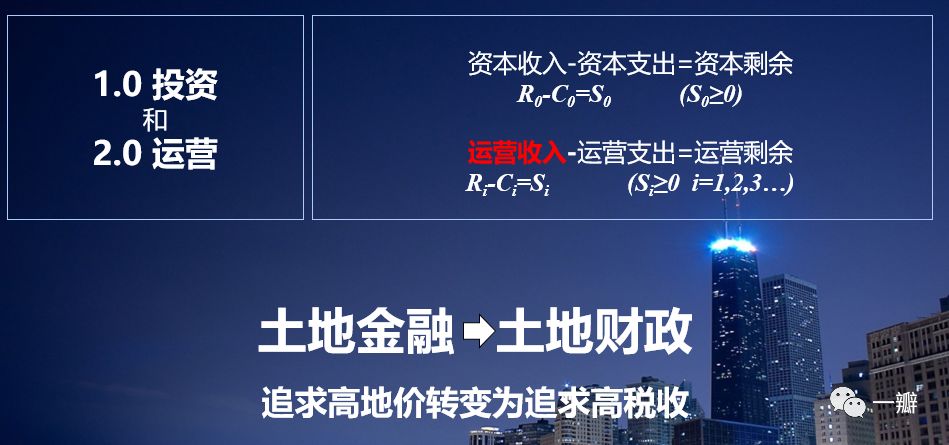

先看第一个阶段,资本性收入减去资本性支出,要有正的剩余(公式三)

。公式第一项是资本性收入,比如上市融资的股价,卖房子的房价,卖土地的地价……这些全是资本性收入;和它对应的是资本性支出,比如政府的固定资产投资、工厂买地建都是资本性支出;资本性收入减去资本性支出之后要大于零,比如公司上市融资一百个亿,建厂房花了90个亿,剩余10个亿,这是资本性剩余。

再看第二个阶段,运营性收入减去运营性支出,剩余大于零(公式四)。第一项运营性收益,比如居民房租、企业利润、分红和政府税收等都是运营收益(也被称作“现金流”);运营性支出,包括家庭、企业、政府的各项日常开支——水费、电费、利息、折旧、人工费等;运营性结余是支出所有成本后的结余。这个结余和资本性结余往往被统称为“储蓄”,其实两者有本质不同。

这两个公式里,一个公式是量,一个公式是流,不能并在一起。不能正确区分两个不同的增长阶段,是现代经济学经常导致“金融”、“财政”概念混乱的重要原因。

取分两个阶段,转型就变得非常简单:如果一个工厂在建设的阶段,买地、买设备、盖房子……就是资本型增长;但企业不能一直盖厂房,盖完房子就要去生产、销售,从建设转向运营,也就是从第一个等式(公式三)转向第二个等式(公式四)。这就是经济的转型,和十九大提出的“从高速度增长到高质量发展”的转型是一致的。

二、什么叫现代增长?

区分了增长以后,我们再来介绍什么是现代增长。

古典增长和现代增长的最大不同就是获得第一桶金(也就是原始资本)的方式。所谓古典的增长,就是通过过去剩余的积累获得原始资本的增长——任何一个新的商业模式的启动,都有赖于其他商业模式剩余的积累(公式五)。

在改革开放之前,我国所有的增长基本都是走的传统这条路;而

现代的增长则是通过未来的收益贴现获得原始资本(公式六)

,比如我只要让银行相信桥能够赚钱,就可以不依赖过去剩余积累,先向银行借钱建桥,赚钱后再分期还给银行。

我国改革开放的过程,很大程度是就是从古典增长转变成现代增长的过程

。

传统增长:

∆

Ri-

∆

Ci=

∆

Si

(公式五)

现代增长:

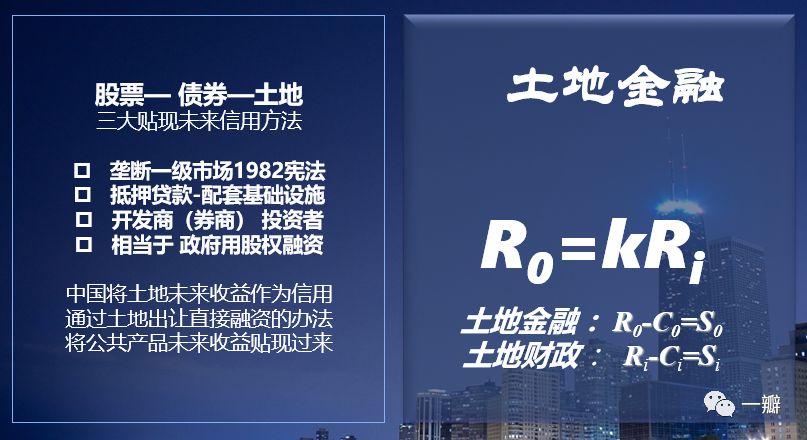

R0=kRi

(公式六)

公式六就是现代增长的核心,其中,k是贴现率,Ri是未来收益流。只要由信用k,就可以解决资本的来源。一旦解决了这个问题,一个国家就可以从古典增长进入现代的增长。世界发展为什么会出现“大分流”?就是因为在1750年前后创造了一种新的制度,能够把未来的收益贴现过来,世界越来越多的国家从古典增长模式进入现代增长模式。

这样,现代增长两阶段模型中的第一个恒等式,也可以称作金融公式,第二个恒等式,也可称作财政公式。正是在这个意义上,依靠土地融资获得原始资本积累增长模式,正确的叫法应该是“土地金融”而非“土地财政”。

三、解释中国的城市化

下面,我们用这个两阶段增长模型解释中国的城市化。

改革开放之前,中国的城市化水平一直很低。1978年城市化率为17.9%,与西汉的水平(17.5%)差不多;我们建国的时候城市化水平为10.6%,还不如战国时候的水平(15.9%)。历史上,城市化水平最高的是南宋22%,这一水平直到1984年被再次达到。

要解释城市化,首先要回答什么是城市?在我看来,

城市跟农村最大的差别就是公共服务,城市的本质就是公共服务的加总。我们可以把公共服务视作一种由

“政府”提供的商品。政府就是一个提供公共服务的企业。在这个意义上,

政府从来就不是市场的对立面,而是市场的一部分

。公共服务就是原本每一个市场主体需要自己的做的事情,政府将其集中起来统一提供,然后通过税收获得回报。比如,道路、桥梁、电力、教育、治安……。政府与企业分工,就是政府做重资产,企业做轻资产。因此,

世界上从来不存在“国进民退”或“国退民进”,一定是“国进民进”、“国退民退”。政府与企业就像公路和汽车,两个是共生的关系

。

同所有商业模式一样,城市的供给也可以分为两个阶段,第一个阶段是资本增长阶段,政府修路、修桥,建水库、机场、码头,搞“七通一平”等;第二个阶段是运营阶段,招商、引资,通过企业、跟人交税,覆盖成本,获得收益。能盖厂房的企业很多,但能赚钱的企业没几家。城市也一样,建设起来的城市很多,能通过运营最终获利的很少。

既然政府的分工是要做重资产,第一件事就要解决的资本来源问题。中国几千年来都没解决这个问题。只能采用古典的模式建设城市——通过过去现金流收入的积累来覆盖资本性支出。这样的增长模式非常痛苦,而且很难跨越资本积累的极限。改革开放之前,中国的积累率全世界第一,最后险些走到经济崩溃的边缘。

资本恒定,人口增加的导致的后果就是经济“内卷化”。这就解释了为什么以前中国要计划生育,要控制人口。因为在

没有足够的资本田间下,人口是负资产,人口越多经济越差。只有在解决了资本问题后,人口才变成增长的正面因素。

中国是怎么解决资本不足的问题的?卖地。大家看看政府卖地的收入属于哪项?属于第一项,即资本型增长公式的第一项——资本性收入。卖地只解决了修路的钱是从哪来的问题,不是真正的收入,道路真正的收入是过路费。城市也是如此,卖地能解决“七通一平”的资金,但不能一定创造足够税收。这就是为什么

说,中国过去四十年,不存在“土地财政”,大家现在常说的“土地财政”,其实应该叫“土地金融”

。

资本来自于几个主要的市场,如股票市场,债券市场(包括银行贷款),还有土地市场,其他的国家很少用土地作为主要的资本来源,股票市场是最主要的。我国为什么用土地来解决金融问题?因为改革开放的初始条件,无法依靠股票市场和债券等资本市场获得资本。其实,直到今天也是如此。但我国土地的初始条件和其他国家不一样。这要追溯到1982年《宪法》。在这部宪法中,中国第一次规定了城市土地都归国家所有,土地不能以任何方式抵押转让,所以没有人关心土地属于谁。地方政府代表国家拥有土地,所以

我国的原始资本的产权一开始就界定为地方政府

。

大家想想我们国家城市的怎么卖地的?规划局别人的地上(还没征收这块地)画一个红线,把土地拿到银行去抵押,银行就把钱借出来了。然后政府拿这笔钱去征地拆迁,搞“七通一平”后卖掉,再把钱还给银行。你让印度规划局也画一红线试试?一分钱也带不出来!这对我们国家来讲是非常重要的。所有开发商自己不能去农村拿地,为什么?因为土地必须先变成国有,才能有使用权,

政府垄断了一级市场,这就是中国土地市场的来源

。所以,

地价是资本收益,地租是现金流

。

四、土地金融效果

接下来,我们看看效果。

中国的土地金融支持了中国巨大的基础设施

,即使人均GDP比我们高好几倍的国家,也未必有我们的基础设施好。正是因为中国政府因为做了码头、机场、高铁这些重资产,嫁接在中国解决平台上的那些企业,无论内资还是外资,才可以做轻资产,如果没有中国电信、中国移动等国有企业,你让马云从基础设施开始建起,阿里巴巴根本建不起来。正是由于土地金融创造的资本,使中国第一次拥有了向基础设施、高科技、军事等重资产领域投入的资本。没有土地,这些都不可能有。所以你看今天的中国,

无论研发、并购还是外援,一点也不像穷国

,穷国特点就是是没钱,是找人借钱,而我们现在虽然比你收入差,但我们反过来借钱给你,

中国的表现更像是一个资本生成大国。这都是土地金融所致。

现在很多人说房地产挤出了实体经济,我一直不知道它的依据是什么。2008年以后,我们国家房地产大繁荣。在土地金融支持下,实体经济的确产生了很多过剩,但大家也必须同时看到实体经济的真是进步。这张图的几个曲线,对比中、美、日“财富世界500强”的数量,从2008年开始中国的数量急剧上升,美国和日本都在下降。你可以说那些都是银行和房地产,都是虚拟经济,不是实体经济。但你再看这张图,对比中日美制造业增加值,在2007年超过日本,紧接着超过美国,在世界历史上,没听说过有制造业增加值超过美国的其他国家。你还可以说,人家日本GDP比我们少,但GNP比我们多,海外还有投资了另一个日本。这张图对比日本的海外投资和中国的海外投资,我们看到,从2008年以后,中国在海外投资也开始迅速增加,现在基本上赶上日本。

如果没有土地金融,中国在资本密集型领域不可能有这样竞争力

,像过去十年来,中国在投入芯片超前的高科技领域,大规模密集投资,没有土地金融的支撑,靠财政收入根本是不可能的。

五、增长转型

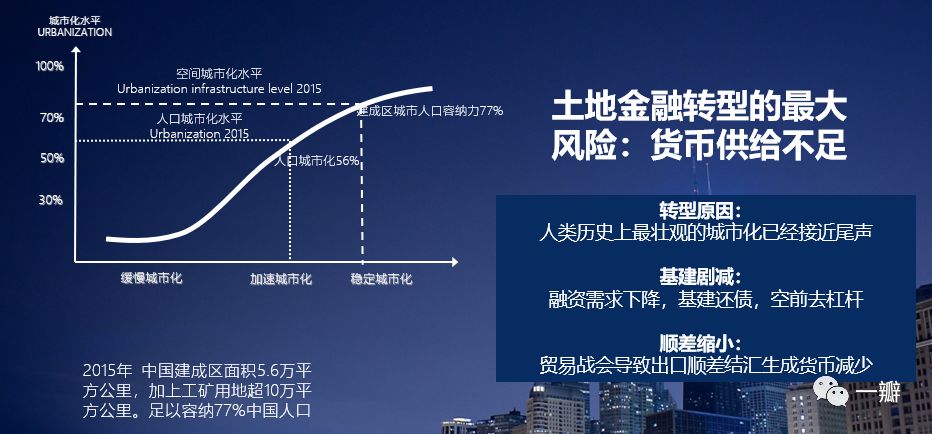

现在大家关心的是,土地金融带来的增长还可以持续吗?我的结论是,这样的增长很难持续。为什么说增长不可持续?

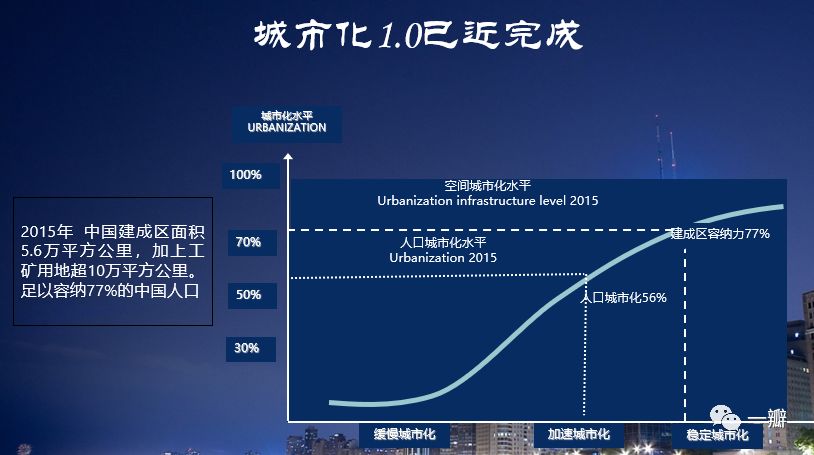

过去40年基本都是靠城市化拉动经济增长,现在这个进程快结束了。大家会觉得不对呀,2011年我们国家城市化水平才第一次超过50%,2015年城市化水平也不过56%,人家日本都是在这个点上开始起飞的呀?但是大家看一下中国的建成区面积,马上就会明白中国城市相对于城市人口其实大大超前了,而和投资真正相关的是建成区面积,而不是人口。

中国改革开放时的建成区面积是7000平方公里,2015年是10万平方公里。假设2015年不再建设新城,也足以容纳77%的中国人口。如果跟踪建成区面积,就会发现投资需求其实已经完成了,城市的房子全建好了,等着人进去住,道路、地铁等基础设施都修好了,该花钱的投资已经没了。为什么会是这样?因为

土地财政的融资能力远远超过人类历史上所有融资模式

。中国的土地财政使我们的资本能力特别强,所以人还没住进去,城市就建完了。

我认为,十九大对于中国经济的判断是对的,即

我国经济已由高速增长转向高质量发展

。那么转型经济的资本结构,最大特点是什么?就是

资本性支出急剧下降

。

改革开放初始阶段,需要大量修路建桥,但是现在修路建一环、二环、三环等,北京的七环快要修到天津、河北了,还能怎么修呢?当基础设施达到一定水平的时候,边际投入会下降。

在转型阶段,你的确可以卖更多的地,但却不知道要投什么。那么这个阶段什么会上升?

现金流的支出会上升

。刚改革开放时,城里人很少,大家基本都住在农村,所以政府一般性支出很少。而一旦这些人进如城市,一般性支出会快速增长。所以现在所有开始进入衰退的城市,都是由于一般性的财政收入覆盖不了经常性的预算支出。像是东北的城市,其实企业并非很差,但是这些老工业基地的现金流支出远远大过深圳、厦门等新兴城市,那里的老工人开始退休,需要庞大的社保、养老金支出,年轻人一看大事不好,赶紧跑,人口净流出,交社保、养老金的人更少,跑哪里去?跑到深圳、厦门等人口还没开始退休,一般预算压力较小的城市。

所有城市的失败跟企业失败是一模一样的,有资本建城市的很多,能创造足够收益活下来的却很少,所以在城市化的转型阶段,矛盾的焦点不再是资本不足,而是收入不足,是现金流不足以覆盖一般性公共服务的支出

。

六、土地:从金融到财政

这样,我们就回到今天的题目,从“土地金融”转向“土地财政”。

通过卖地来修路、修桥的时代将要结束了。我们现在要赶快挣钱而不是继续花钱,每一寸土地产生多少税收比土地卖多少钱更重要,

税收、现金流成为衡量一个城市成败的新标准

。金融积累阶段已经完成了,开始进入运营阶段,而

运营阶段最核心的内容就是你有没有创造收入、有没有创造足够的税收,所以土地要从获取金融一次性的收入为主,变成获取财政可持续的现金流收入为主。当增长

从第一个公式转向第二个公式,土地也必须从金融转向财政。

这就要涉及一个非常重要的增长规则——

资本性缺口和现金流缺口彼此不能互相替代,也就是说不能用资本型收入的剩余弥补运营型剩余出现的缺口,反之也不行。

什么叫资本性收入不能用来覆盖现金流缺口?比如政府因发不出工资而开始卖地,这就是一次性收入覆盖现金流;比如希腊卖掉港口码头去付养老金是不可以的,资本收入只可以用来修路修桥,做资本性支出。

一旦开始用资本性收入覆盖现金流缺口,经济迟早都将进入“旁氏骗局”。

同样的道理,现金流的结余,也不能用来覆盖资本性缺口,我刚才已经举过例子,用现金流结余修桥修路的增长会非常痛苦。改革开放前的中国就是这样的积累模式。

因此,对于成功的商业模式而言,这两个公式最后都必须同时为:第一,一定要融到足够的资本才能去建桥;第二,过桥费一定要大于维护桥的费用。城市亦如此,但是城市的问题出在

建设城市容易,运营城市难

,所以我估计,下一个40年会有大量的城市停止增长,甚至走向衰落,这和当年大量的手机厂、汽车厂被淘汰是一样的。最后只会剩下几家最有竞争力的超级城市。

七、城市区位很重要

进入转型阶段,我们不要看城市的GDP高就去投资,而要看这个城市的现金流是否在增长;要看这个城市是不是能赚钱了,而不是看这个城市是不是能花钱,能赚来钱才是真本事。

这就意味着今后大家投资时,选择城市变得无比重要。过去40年,选对城市的都发财了;现在也是如此,如果我们选对了城市,大家就能生存,如果选错了城市,就要和那个城市一起落寞。下面我举一个例子,用2015年的税收和GDP两种标准来对比沈阳、东莞、泉州、福州、厦门这五个城市。按照传统GDP的标准,城市排序应当是东莞、泉州、福州。比如沈阳GDP为7280 亿元,比厦门(3565 亿元)高出一倍,等也远高于厦门。但如果用2.0的标准,城市的排序一下子就反过来了,厦门税收是495亿,跃居五个城市的第一位,比沈阳的492亿还高一点,然后是沈阳、东莞、福州,最后是泉州。像东莞干了6000多亿的GDP才挣了400亿,干的多有什么用?如果选择城市,当然不能按照GDP选择沈阳,而是要按照税收,选择厦门。

下面,我们再看一个例子。十年前,假设我们在广州和深圳间选择,你会选谁?长期以来,广州的GDP一直高于深圳,广州是毋庸置疑的珠三角老大,但是如果十年前选广州就错了,深圳才是真的在挣大钱。大家看两个城市近十年的一般公共预算收入,一开始深圳就高于广州,到了2017年深圳一般公共预算收入是3000多亿,广州是1500亿,而这两个城市的GDP规模是差不多的。因此,进入城市化转型阶段,现金流收入是一个远比经济总量更重要的经济指标。

一个运营中额企业也是这样,体量再大,没有利润也无济于事,所以现金流非常重要。

我们再来对滨海新区、深圳特区和浦东新区做一个比较,运用的指标是一般公共预算收入与固定资产投资的比值,固投是花钱,公共预算是挣钱,比值越大说明挣钱越多,比值越小说明花钱越多。比值最低的是滨海新区,其经济规模和浦东新区差不多,但是它基本都在花钱;比值最高的是深圳特区,深圳特区基本是挣钱,全都是一般性收入,固投很少。虽然这三大新区的GDP差不多,实际上它们的绩效完全不一样,深圳和浦东都挣钱了,滨海新区还在花钱,并且现在也还不知道能不能挣钱,它的快速发展可能是有问题的。

按照这个标准,我们对国内一些城市做了统计,大家可以看到上海、深圳、北京均位居前列,挣钱多,花钱少;下面的这些城市(包括厦门、南京、无锡、济南等城市)都在转型中,它们开始挣钱了但挣的不够多;其他城市(包括扬州、重庆、三亚、沈阳等城市)都没怎么赚钱,而且还在花钱,经济增速都是由花钱带来的。同样的道理,我们可以通过固投占GDP的比重来对城市进行筛选,大家可以看到,滨海新区固投最高,深圳的排位大幅降低。说明深圳经济增长中,固投所占的比重开始迅速减少。

八、转型的风险

现在,我们要讲讲转型的风险是什么。转型的最大风险就是大家开始不借钱了,金融开始衰退。城市高速增长一结束,不用修更多路、更多桥、更多机场,投资需求迅速下降,结果是什么呢?大家可能没想到的一个后果:货币供给不足。这是转型最大的风险!

导致这一点的原因是土地金融使我们国家现在的货币生成机制发生了巨大的变化。2008年以前,我国货币生成以外汇结余为主,但是在这以后,外汇的顺差没有增加那么多,我国货币却急速增长,这是因为我国货币开始内生了。随着土地信用的膨胀,贷款生成货币的能力显著提高。结果是借越多的钱,市场上的货币越多,货币越多,社会上的分工就越发达。现在有人说房地产市场吸收的市场超发的货币,这个因果关系是错误的。现在市场上的货币,很多都是房地产融资需求生成的。

土地信用到银行融出来的资金,成为货币创造的主要的来源,这同传统的货币机制是一个非常大的差别。

而一旦大家没有东西可投,需求就会下降,就算房地产能创造再多信用,货币也无法通过融资创造出来。简单讲,去杠杆是还钱,加杠杆是借钱,借钱是创造杠杆的过程,还钱是消灭货币的过程。大家每个人都去杠杆,都还钱,看上去都在做正确的事,但是结果加起来却是坏的结果,这是最危险的。

大家一起到银行挤兑的后果,我们都很清楚,但大家一起到银行还钱后果,却没有多少人意识到。这个后果就是

货币突然没了,货币没了以后,通货紧缩,整个社会分工会下降。

我们现在用钱分工,是市场经济,不用钱分工的是计划经济。改革开放之前为什么要走计划经济,不是喜欢计划经济,学苏联,而是确实没钱,只好通过计划来分工。后来,我国对美国顺差,布雷顿森林体系瓦解之后,美元不再受黄金的限制,我国大量进口美元使得经济迅速发展。

现在面临的问题是,中国一旦没有了货币,马上退回非市场分工,从非市场演进到市场虽然很难,但从市场分工退回非市场分工其实更危险。中国历史上,由于货币不足导致的社会动荡屡见不鲜。世界上也是如此。

我们来看中国、日本和美国各部门杠杆率,如果我国政府、家庭、企业一起去杠杆,最后的结果是市场没钱,经济的大规模萎缩是一个没有悬念的结局。这里我觉得有必要全面评价一下“四万亿”的功过是非。我们看到,“四万亿”的确制造了不少过剩产能,但同时也创造了大量的货币。无论互联网经济、还是共享经济,以前这些商业模式都是发源于发达国家,在货币不足的环境里,商业模式的探索是很难出现的。就算是传统制造业,中国是占世界经济的比重,特别是资本密集的高端制造也的比重,过去十年是显著提升了。“四万亿”无疑导致了很多问题,但我猜想,如果没有“四万亿”,中国经济现在会更难看。在我看来,判断宏观政策有一个简单粗暴的标准——只要导致M2下跌的基本上就是坏政策。

九、寻找新动能

显然“去杠杆”会导致M2减少,因此,经济到底要怎么样去杠杆,是一个大学问。我认为,去杠杆要和加杠杆分开,不能把去杠杆作为加杠杆的前提。

新动能要加杠杆

,拼命加,新动能不烧钱是不可能出现的,这时候一起去杠杆的话就会出问题。

旧动能要去杠杆

,但一定要有新的需求顶上去,否则单纯投资下降本身,在转型阶段就会导致大萧条,这是不可避免的。去杠杆看似之影响那些资不抵债的企业,其实却会导致整个经济流动性不足。

没投资需求、不需要贷款的直接后果就是没钱,好企业也会面临困境,这是一个影响全局的变量。

去杠杆无论多成功,本身也不可能造出新动能,所以去杠杆和加杠杆是两回事,千万不能混在一起。凡是有机会投资的,一定要投,千万不要因为正在去杠杆而纠结是不是不能投,还是那句话,不能把旧动能去杠杆作为新动能加杠杆的前提。沉没成本越大,机会收益越大。千万不要以为旧动能、过剩产能是没用的,过剩产能是什么意思?本来投资100个亿,现在只赚80亿,但是至少还有80亿。大家一定要知道,现代经济增长和传统经济增长最大不同是,投资的100亿是未来收益贴现,赚到的80个亿是新增,就还是社会的财富,因为你并没有把别人的财富转移过来去投资。大家可以看看美国物流业是怎么发展起来的,就是投资铁路,大量破产失败,最后铁路运价大幅降低,物流业相应发展起来。

我们看

去杠杆有三种组合,一个是紧财政、紧货币、去杠杆

,这时一定会出现金融危机,M2下降,经济必萎缩,甚至大萧条;

第二个组合是宽财政、宽货币、加杠杆

,最后的结果有可能造成一大堆新的过剩,就是日本的泡沫经济。但不会大萧条;

第三个组合是区分新旧动能,宽严并行,

新的动能要猛加,越多越好,将经济政策的重心放到发现越多新动能而不是处理过剩的旧的动能。以住房政策为例,这个时候千万别像第一个组合那样,去杠杆、加息、抽贷、催还,这一定会导致信用萎缩,信用只要一萎缩,社会上没人借钱了,那我们的钱就真的都没了。但也不能像凯恩斯建议的那样为货币而扩大需求,像“两房”那样差不多免费送,不产生足够现金流的做法一样是不可持续的。比如优的城市建保障房后用市场非常低的价格租给老百姓,动辄沉淀数百亿,也是不可持续的。正确的做法是“先租后售”,要设计出财务可行的方案,最终将投入收回来。

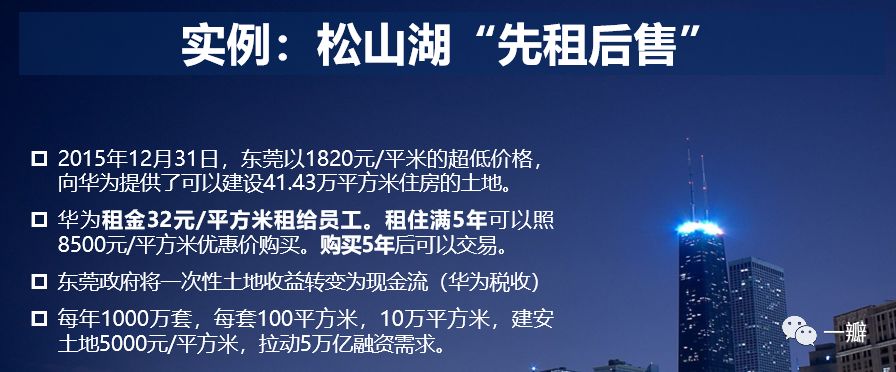

我用一个真实的例子,解释下一下什么是“先租后售”。2015年12月,东莞政府用成本价把土地卖给华为,条件是华为把工厂搬过来。华为在土地上给自己的员工建房子,以每个月32块钱一平米的价格租给员工,连续五年,这五年里是有现金流收入的,五年后如果你还在华为工作,就按每平米8700元把房子卖给你。要知道周边万科的房价已经是每平米3万元。职工交房租,五年以后交付差额以低价买下房子,5年后上市兑现期权。

对于企业来讲,华为控制了工资成本,因为租金降低,你们只要在华为干,后面还有一大笔钱等着你,职工就会接受较低的工资水平;政府看似以成本价将土地使用权卖给华为,而实际是将原来一次性的土地金融转换成了持续性的土地财政。华为2015年在东莞交了十亿元的税,就算不增加连续十年,也有一百个亿。

“先租后售”的宏观经济意义是其能创造海量需求,并且能对冲经济转型。这一做法的本质,相当于通过住房作为过桥将职工

未来劳动贴现穿在出来巨大的贷款需求。假设全国每年建设1000万套先租后售,按照每平米5000原建安成本,每套100平方米,可以带动的需求就是5万亿!加上因此带来的居民装修、耐用消费品的支出,可以创造出一个新增的巨大需求。5年以后,这些人就是新的中产阶级。而只要再培育2亿新的中产阶级,中国国内市场的巨大规模,就足以让那些企图通过贸易战压倒中国的想法冷静下来。

在城市资本型增长阶段,投资的机会来自基础设施等重资产;进入城市化2.0阶段,

投向劳动力可以创造新的需求。当然“先租后售”不是没有条件的,正确选择区位非常重要

,并非所有城市都能这样做,一线城市没问题,其他城市还是很危险。我想强调一条,

减税本身不能创造新动能,因为减税是减轻旧动能的负担,但是要创造新的动能,反而需要发现新的收费

。这听上去很矛盾,可大家回头看下过去四十年的投资怎样创造出来的?土地有偿使用以后大规模城市基础设施需求被激发出来;道桥有偿使用,催生了中国高速公路和巨大桥梁的建设;像机场建设费、座机初装费等,都曾对这些基础设施融资提供了巨大的信用。下一步创新动能也必须如此,投资才有较快增长。记住,

是收费创造需求,而不是减费创造需求

。以为取消税费必然可以推动经济的简单想法,只能用来安慰舆论。

十、再造资本市场

最后,我们要尽快再造有效的资本市场。现在的土地金融是为旧动能(城市化资本增长阶段)创造的,新动能需要哟个更加有效率的新市场。政府可以在土地市场融资,建设基础设施,而企业在房地产市场上融资特别曲折,所以当经济增长转型

,股票市场应该逐渐增加,房地产市场应该逐渐退出

。现在的问题是,中国的股票市场先天不足,不仅中国如此,所有成文法国家的股票市场,都不如习惯法国家。因此,

股票市场必须结合中国的制度特色重新加以设计。

我的建议是,要在股票一级市场推出由公众基金为主的战略投资者。美国之所以股市投资多,投机少,以养老金、企业年金为主的机构取代以前的散户成为价值投资者,是一个重要原因。中国的资本市场应当更进一步,让这些公众基金拥有保荐上市企业的垄断权。

当然,大家说投行、券商都可以做,为什么非得由公众基金来做?第一,此事非常赚钱,投行、券商不是公共利益,结果会导致美国巨量财富流向少数人;第二,此事风险非常大,一旦像美国次贷危机那样必须用公众财富拯救市场时,就会产生巨大的道德风险。而以养老金为主的每个就业人口都有个人账户的公共基金不存在上述问题。

资本市场目标,第一是打通央行在资本市场制造货币的渠道

,央行可以通过发债制造货币,但是在资本市场上没有直接投放货币的渠道,央行可以把钱给养老金、社保、医保等有公众基金的方式向市场注入流动性;企业上市不用注册,也不用登记制,而是用保荐制,一旦上市,基金就用原始股价优先购买比如说30%的股份;基金保荐的公司股价一旦跌到一定程度,就要进场回购,稳定市场,这样我们可以像美国国债的市场,创造一个无风险的投资渠道。由于有央行拖地,中国的养老金会比美国养老金回报更高,也更安全。央行托底会不会导致央行有问题?黄海洲他们最近的有一个很有意思的发现

,那就是央行付的内债,本质全都是直接融资,不会像外债出现很多问题

,日本央行直接入市,实践证明是可行的。另外一个附带效果,就是可以通过养老金等公众基金构筑完整的产业链,形成像日本、韩国综合商社、财阀那样的产业生态。

1937年,抗日战争迫在眉睫。在中华民族生死存亡之际,像今天的经济学界,很多人都在唱衰中国。但蒋百里先生在《国防论》的扉页写下一句话,我觉得今天依然振聋发聩“万语千言,只是告诉大家一句话,中国是有办法的”。我把这句话送给大家!谢谢!

重要通知:地方政府、房地产开发商、文旅项目公司、建筑工程单位、策划规划单位、投资公司、转型企业负责人重点关注!!

【

开课地点

】

北京 农广大厦[

农业农村部北办公区内

】

【开课时间】

2

019年5月25—27日 (2天学习 1天产业对接)

【主办单位】

中厚明德集团 特色小镇研究院

【参课人员】

特色

小

镇

、

田

园综合体相关投资商

开发商

相关产业链负责人

【课程主题】

政策解读、申报指导、

资本对接、拿地策略、案例解析... ...

【

课程特点

】

一线评

审专家授课、模块化教学、操盘手现身说法

精讲细研

【

咨询热线

】

16601291889 微信同号