中国国土上,有一条看不见的线,你不一定知道它,它却可能影响过你的生活。

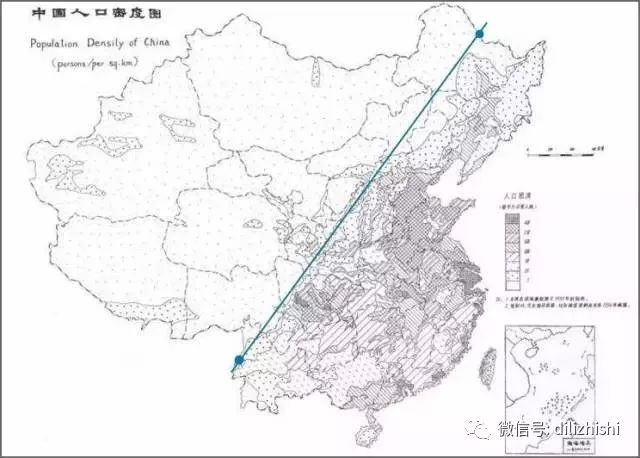

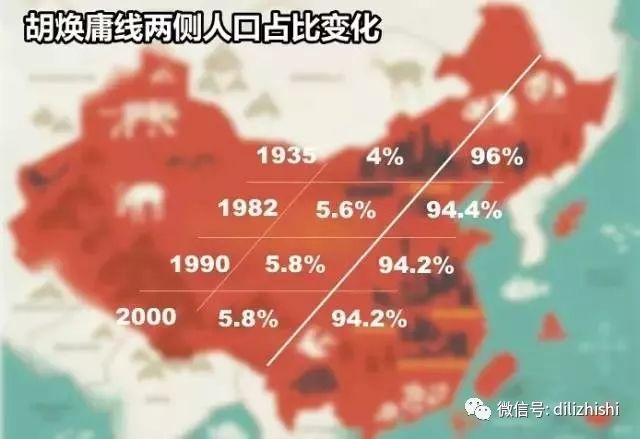

这条线北起黑龙江省黑河,一路向着西南延伸,直至云南腾冲。1935年,国立中央大学地理系主任胡焕庸通过数万个数据一点一点在地图上摸索出这条线。那时他是从人口的角度看这条线的——线的西北方向,是“大漠长河孤烟”,占中华民国国土面积的64%,却仅有4%的人口;而线的另一头,是“小桥流水人家”,仅有36%的国土,却聚集着另外的96%的人口……

那是一条清晰的、几乎骤然就从熙熙攘攘变得人烟稀少的分界线,就好像从南到北的中国人,在接近这条线时会意识到什么,于是不约而同停止了向外迁徙的步伐。

这让胡焕庸忍不住在论文中感叹:

“其多寡之悬殊,有如此者。”

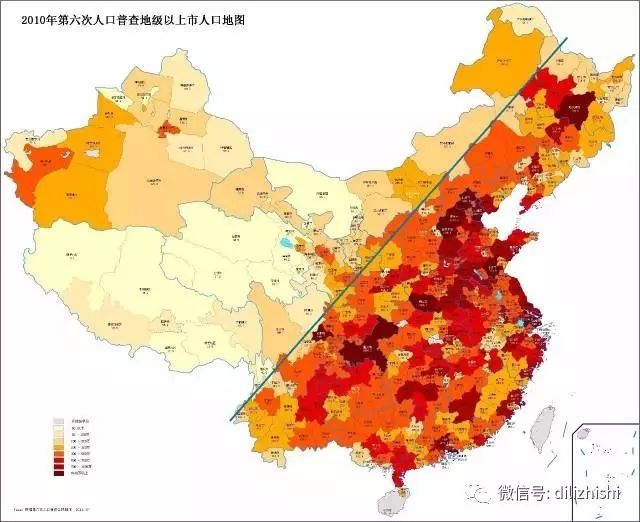

我们先来看几张有趣的地图

QQ即时在线人数地图

春运期间的百度迁徙地图

阿里菜鸟的物流预警雷达

三张地图,都是互联网时代的产物

却隐隐展现出一条80年前画下的线

“胡焕庸线”,也叫“黑河-腾冲线”

沧海桑田,唯独这条线没变

中国地图从“海棠叶”变成了“雄鸡”

分割线两侧的面积对比改为57%:43%

中国人口从“四万万”变成了13亿

而人口对比,只移动了1.8%

三线建设、上山下乡、改革开放

在它面前都是“小打小闹”

理解中国的一切经济现实

都要从这条岿然不动的线开始

成因

中学时代,我们都学到过

孟德斯鸠的

“地理环境决定论”

当时我们批判它

忽视了人的主观能动性

的确,中华文化最相信“人定胜天”

(连西高东低的地形都是共工撞出来的)

我们建造了三峡与天路

实现了南水北调和西气东输

然而胡焕庸线一巴掌把你我打回现实

所谓人定胜天,不过是顺应自然而已

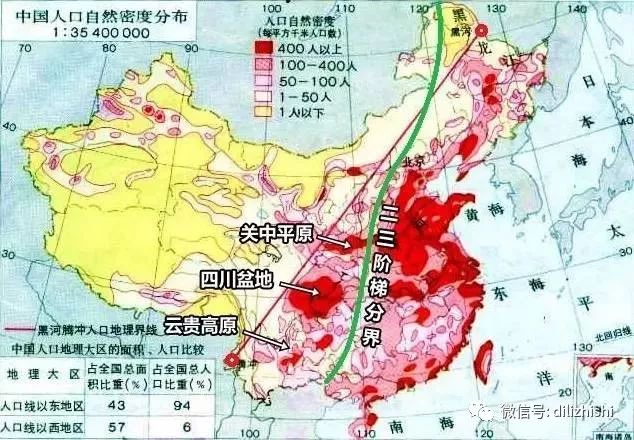

中国地形分为三大阶梯

地势相对平坦的第三级阶梯

与太行山区、关中平原、四川盆地、云贵高原

共同组成了胡焕庸线的东南一侧

这可不是巧合

不仅是地形

胡焕庸线与400毫米等降水量线也颇吻合

这是中国半干旱区与半湿润区的分界线

也是

古时游牧与农耕文明的分界线

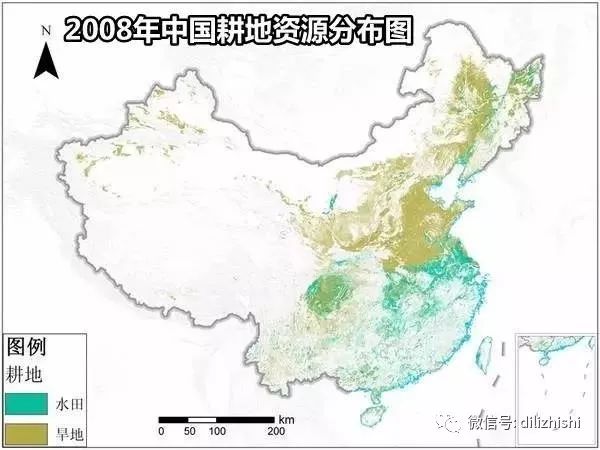

当然,这条线不是自古就有

秦汉时代,西北人口比例远高于现在

然而宋元之际的一次全球气候突变改变了一切

西北地区气温降低,雨水减少

全国人口从此向东南一侧聚集

并随着农业发展稳定增长

胡焕庸线逐渐成型,直至如今

影响

关于胡焕庸线

其实地理与历史都是老生常谈

我们真正要关注的是

这条线在如今意味着什么?

首先,GDP对比上

胡焕庸线西北一侧

贡献了

中国GDP的4.3%

东南一侧则贡献了

95.7%

一边人口多,一边资源多

回归到这个比例

倒也不算让人意外

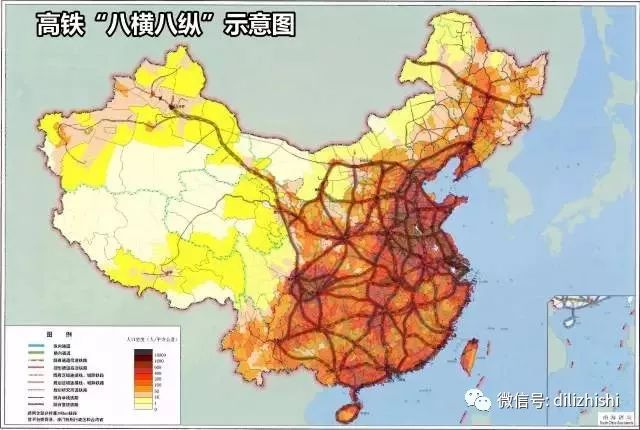

其次,它是路网的分界线

也是教育资源的分界线

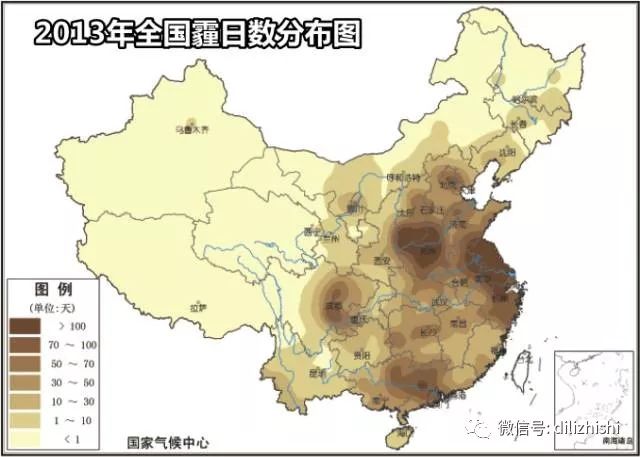

还是雾霾的分界线

*《2013年中国环境状况公报》是最后一次发布此分布图

也是风景名胜的分界线

一切就是这么神奇,如今,中国依旧有94%的人口居住在胡焕庸线的东南面;96%的国家级风景名胜区也在这一面。

实际上,不仅仅中国有“胡焕庸线”,其他国家也有类似的一条线:

先看看大洋彼岸的美国。

同样是NASA的夜晚灯光图,美国是这样。

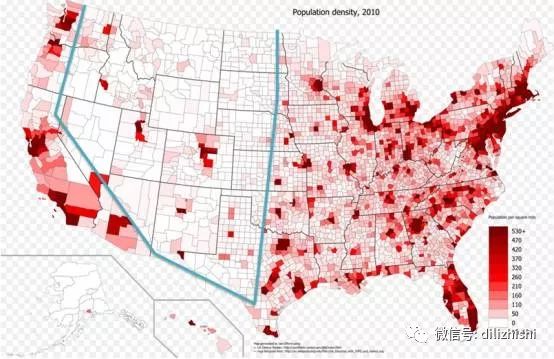

我们再来看看美国的人口密度分布,与NASA灯光图对比,就能发现美国的“胡焕庸线”。

美国的人口密度分割线是一个不规则的U型线。

算上阿拉斯加、夏威夷及其它的一些海外领地,U型线内外的面积大约为50%对50%,人口比例为14%:86%,GDP比例约为11%:89%。虽然比例没有中国的悬殊,但仍然有地域分布不均的情况。

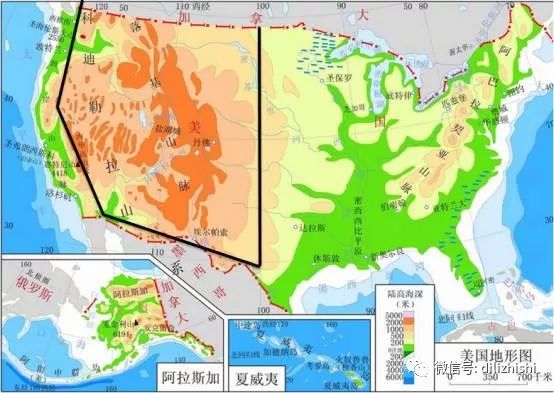

美国U型线也和“胡焕庸线”类似,与美国的地形、降雨量分割线基本吻合。美国人口主要分布在东、西海岸、五大湖沿岸、密西西比平原和南部德州、佛州,避开了中西部地势较高的落基山脉和科迪勒拉山脉。

自然地理分割线影响了美国人的定居和迁徙。

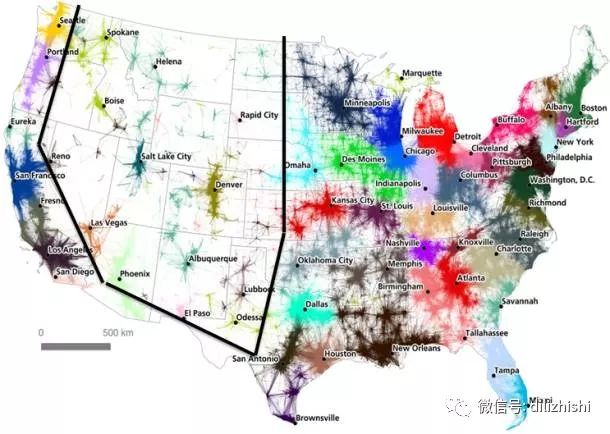

下图是基于通勤人士路线和频率作出的美国主要大都市圈分布图,U型线内外大都市的比例为15%:85%。

美国大都市通勤线束图(来源:journals.plos.org)

通过U型线,我们也能大概找出美国经济较发达、人口稠密的地区。主要集中在东部“新英格兰”地区,南部德克萨斯州、佛罗里达州,西部华盛顿州到加州沿岸,还有五大湖区。

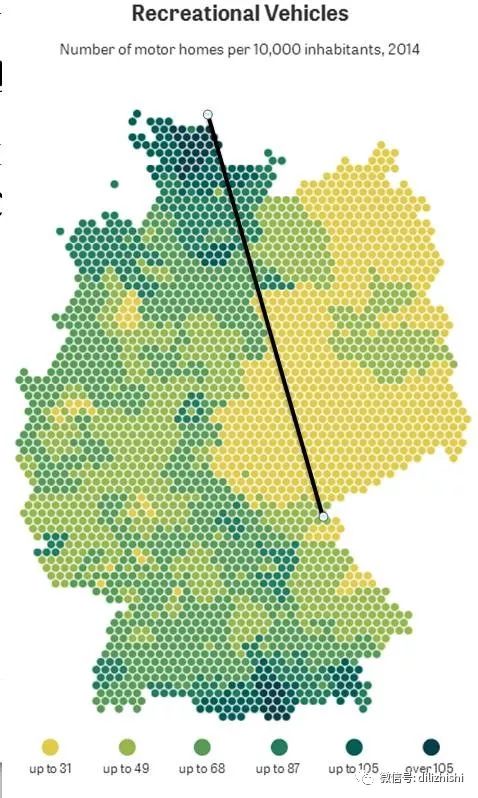

再看看欧洲第一强国——德国。他们是否存在较明显的地理分割线?

与中美不同,德国的“胡焕庸线”更多是人为因素造成的。

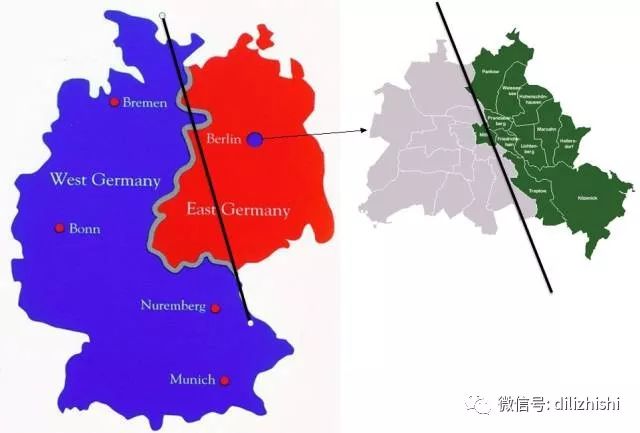

二战战败后的德国,被“冷战”东西方阵营分区占领,形成东德和西德。而处于东德全境之内的柏林,也被分为东柏林和西柏林(下图右侧),分属东、西德领土。

当年东、西德的分界线,也为今日德国的人文地理分界线打上了深深的烙印。当年分割东、西柏林的柏林墙,今天对柏林的影响仍存在。

两德统一25周年之际,德国《时代周报》发表文章《被分割的国家》,充分反映了德国当前的地理分割线和“前东、西德”如今的现实差异。

下图是柏林夜晚灯光图,参照上图中东西柏林的分界线,可以看到西柏林目前的繁华程度仍然高于东柏林。

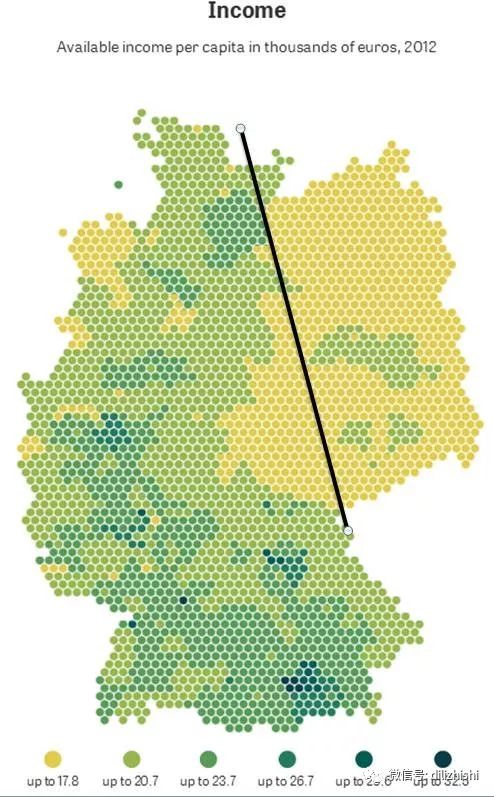

再看人均可支配收入(单位:千欧元)。整体上,前西德地区的收入水平明显高于前东德,收入分界线几乎和前东西德的分界线完全吻合。

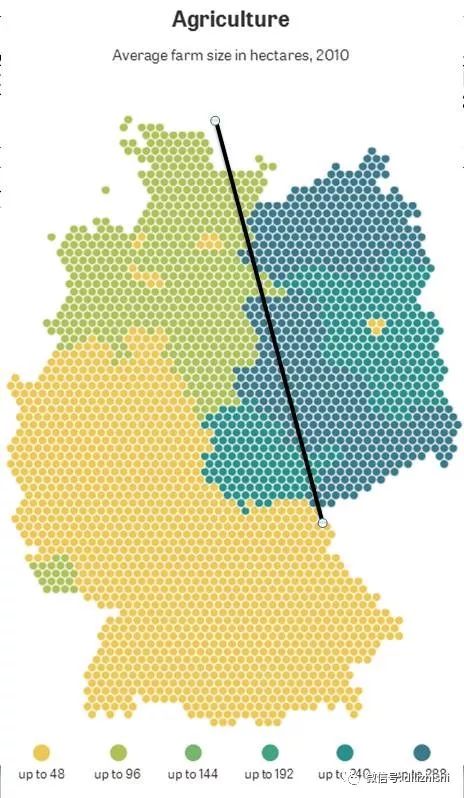

在农业方面(用农场面积表示,单位:公顷),可以看到前东德地区农业占比明显高于西德,也表明西德的工业化和服务业更发达。

还有个有趣的指标:每万人的房车拥有数。下图显示,前东德地区除了柏林周边,整体的房车拥有数都低于西德。要知道,热衷度假的欧洲人认为房车旅行是度假的重要方式之一,他们爱把车开到公园、营地里,在房车里住上几天。

“冷战”过去了26年,两德统一也已28年,但前东德地区除了柏林、莱比锡、德累斯顿等少数城市,其他地区仍和西德的生活水平差距较大。

前西德与东德的面积比例为7:3,而GDP比例为8.75:1.25。两地巨大的经济悬殊,使大部分的外国投资仍偏向选择西德地区。

还有一些高纬度国家的人口、城市分布与温度息息相关。

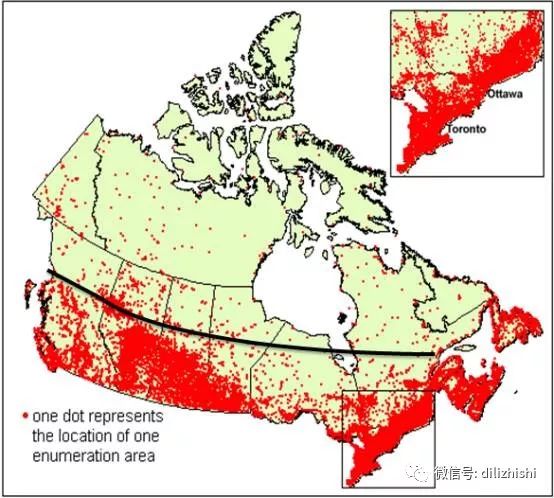

加拿大由于北方太冷,其超过90%的加拿大人口居住在距离美国边境250公里以内的南部地区,因此加国的“胡焕庸线”也大致位于此线附近。

加拿大人口密度分布(来源:www.pinterest.com)

上图右上角的温莎-魁北克走廊,是加拿大人口最稠密的地方,包括最大城市多伦多、首都渥太华、第二大城市蒙特利尔。这里也与美国很近、地处五大湖区,与美国的人口分布情况类似。

同样,加拿大绝大多数的经济活动也产生在南部与美国接壤的地区。多伦多、蒙特利尔、温哥华都是移民和投资者热衷的城市。

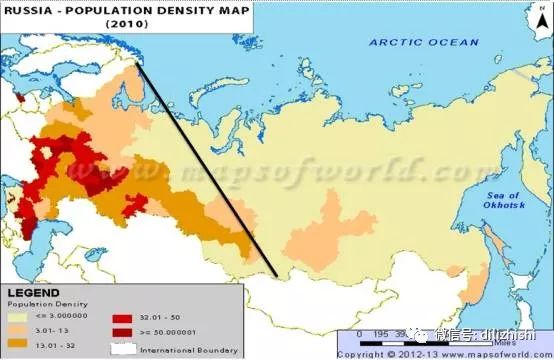

另一个怕冷而全国人民都爱住南部的国家,就是北极熊俄罗斯了。

俄罗斯的“胡焕庸线”是一条近似斜线,基本分割了俄罗斯的欧、亚地区和南部地区。俄罗斯欧洲部分人口,就占了全国的75%。

也因此,俄罗斯的大城市如莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等,都位于该线的左下方。而线的右边,广袤的西伯利亚只零星的出现几个人口较密集的聚集地。

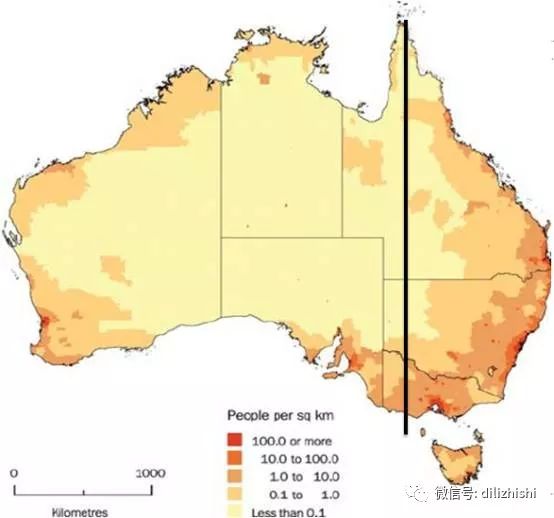

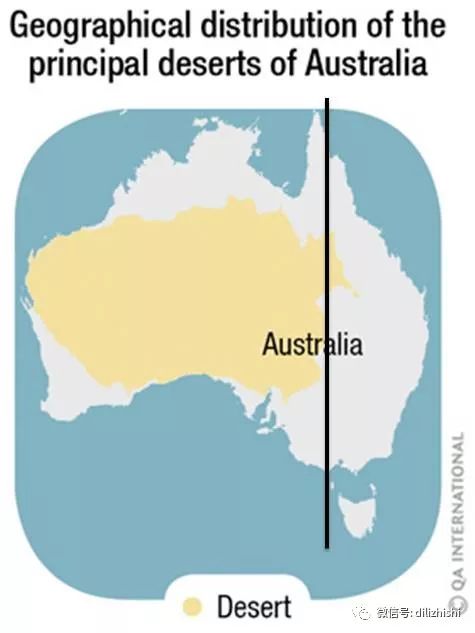

再来看看海外投资第二大热门国家——澳大利亚。

澳洲地广人稀,其“胡焕庸线”可以大致用一条分割东西部的直线来表示。澳洲大部分人口位于直线以东,主要集中在东南部沿海的悉尼、墨尔本、布里斯班等城市。线的西部只有零星的城市。

澳大利亚人口密度(来源:www.researchgate.net)

了解过澳洲自然环境的人,自然知道这与澳洲地形有关。澳洲超过70%的领土是沙漠,而真正适宜居住的领土约为20%。这样看来,澳洲的人地分布,似乎比中国更不均匀。

澳大利亚沙漠分布(来源:www.ikonet.com)

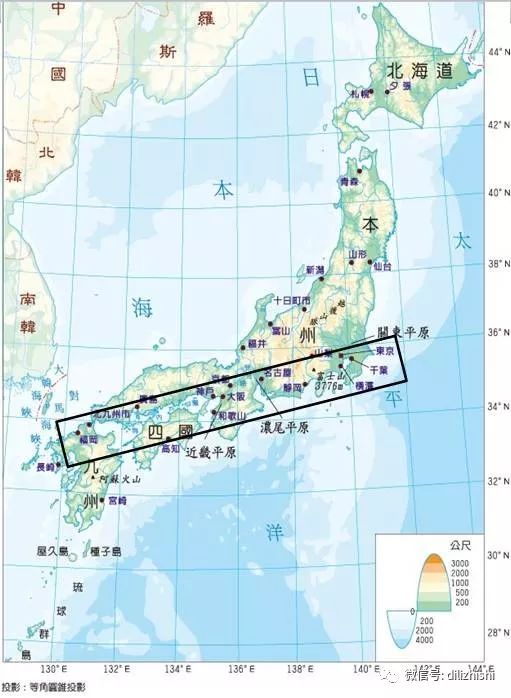

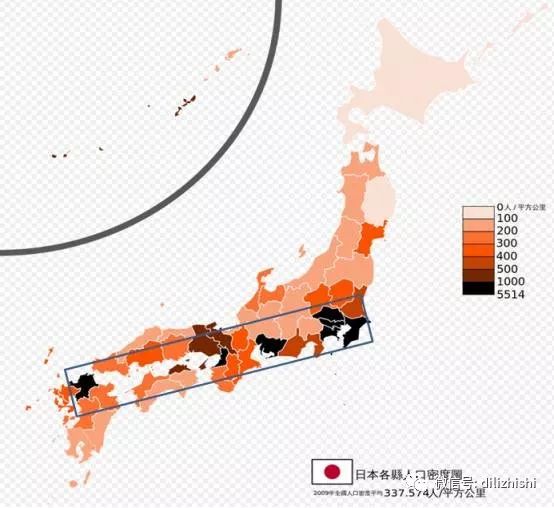

日本的“胡焕庸线”,则是一个倾斜的矩形。矩形内的关东平原(东京)、浓尾平原(名古屋)、近畿平原(大阪、京都、神户)、濑户内海沿岸和九州岛的福冈,是日本人口最密集的区域。

本州岛的三大平原、濑户内海沿岸的狭长地带避开了日本的主要火山地带,形成众多地势平缓的海港城市。而这一矩形分割线内的GDP占日本总GDP约八成。

矩形内的东京、名古屋、大阪也就成为经济最发达的大城市和外国人投资最热衷的城市。而举行以外的地区人口外流现象严重,几乎都向东京都、大阪京都神户、福冈等地流入。